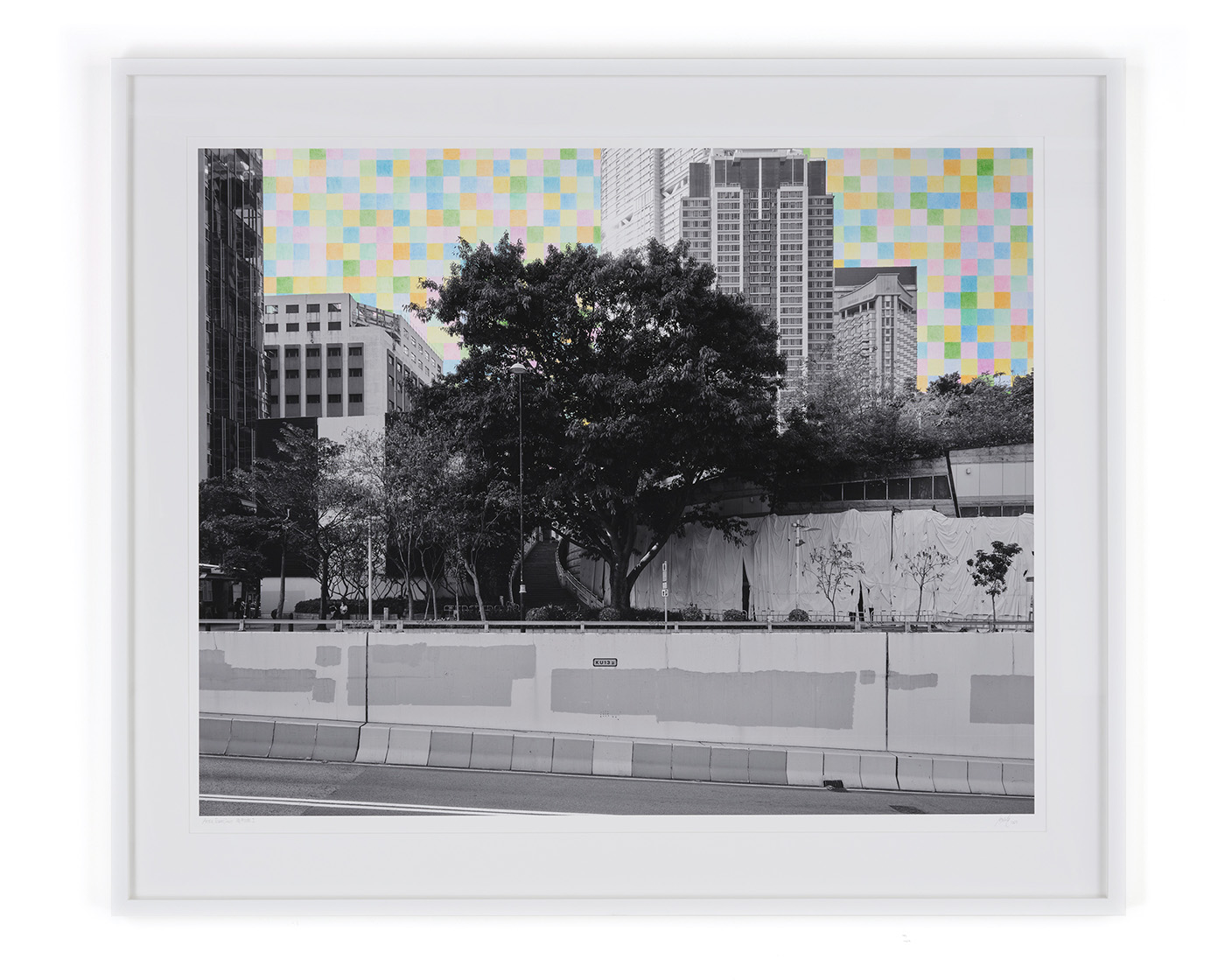

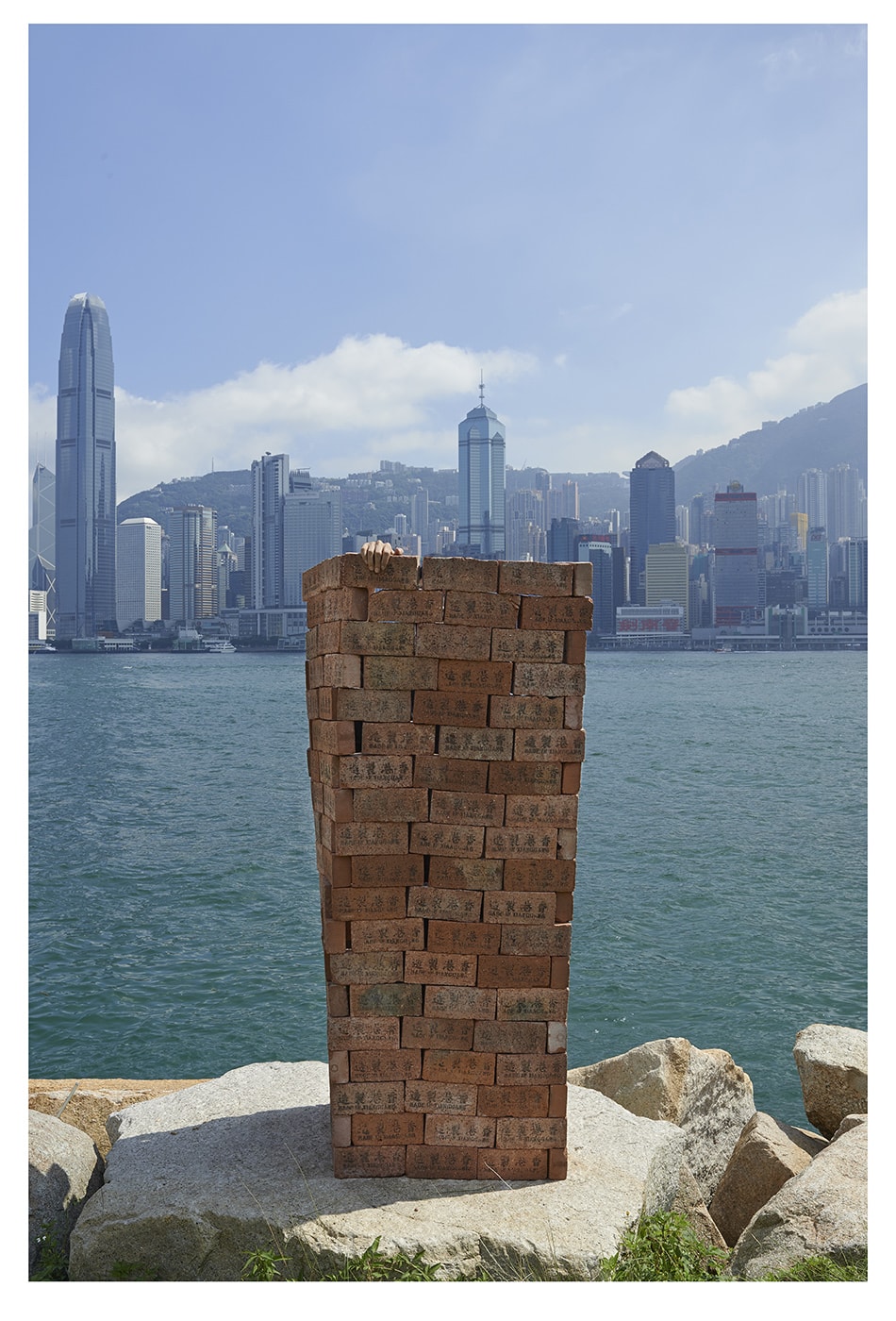

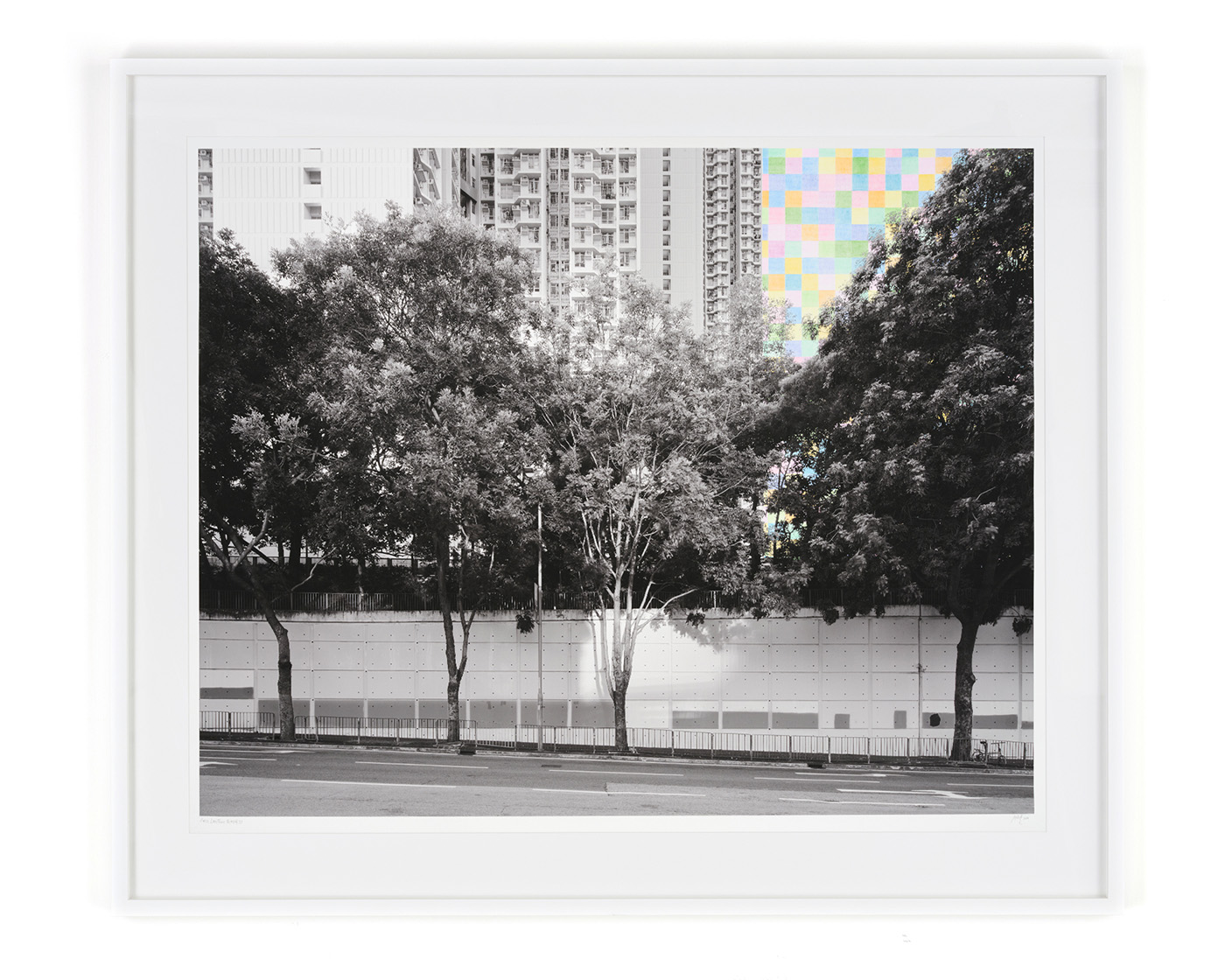

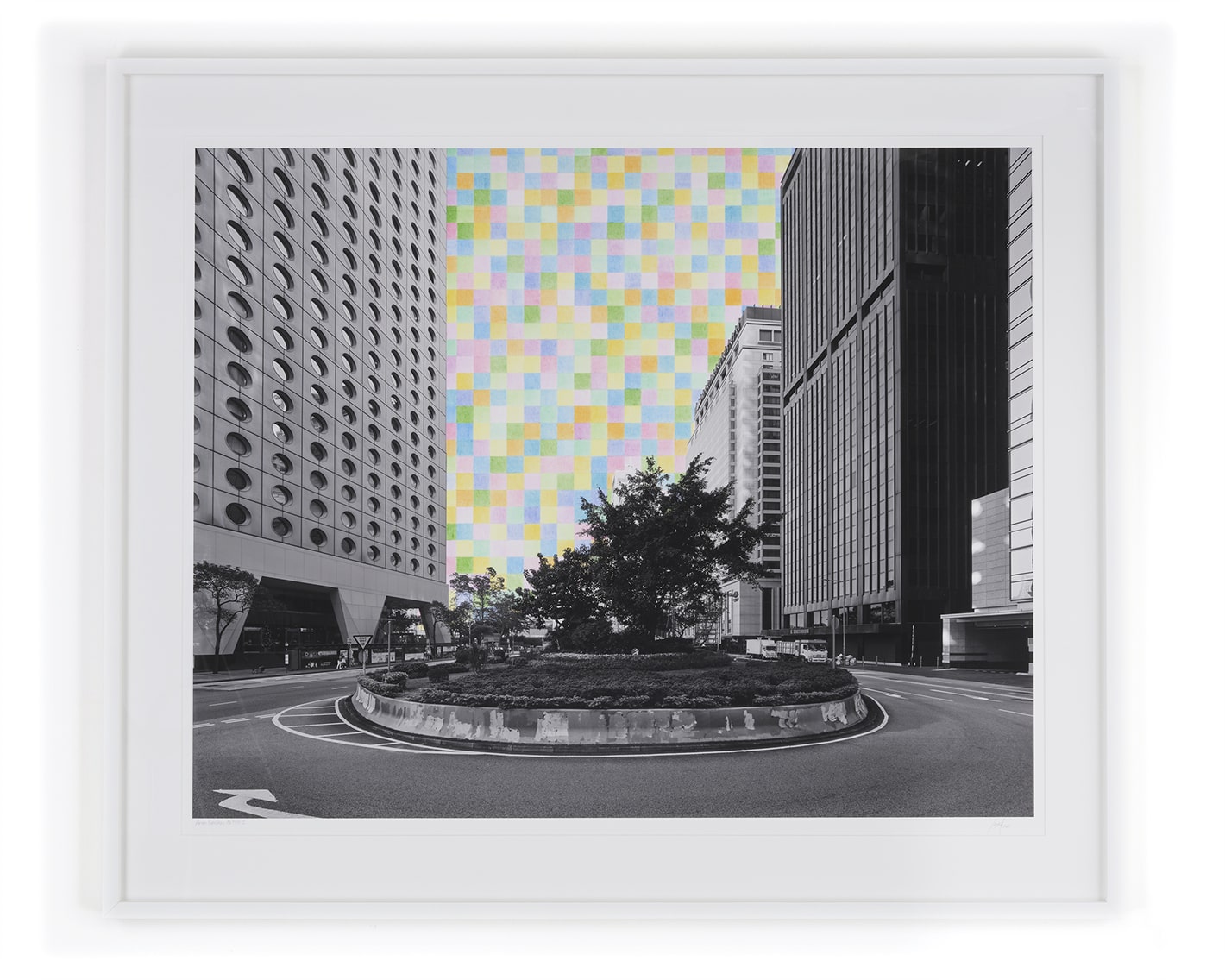

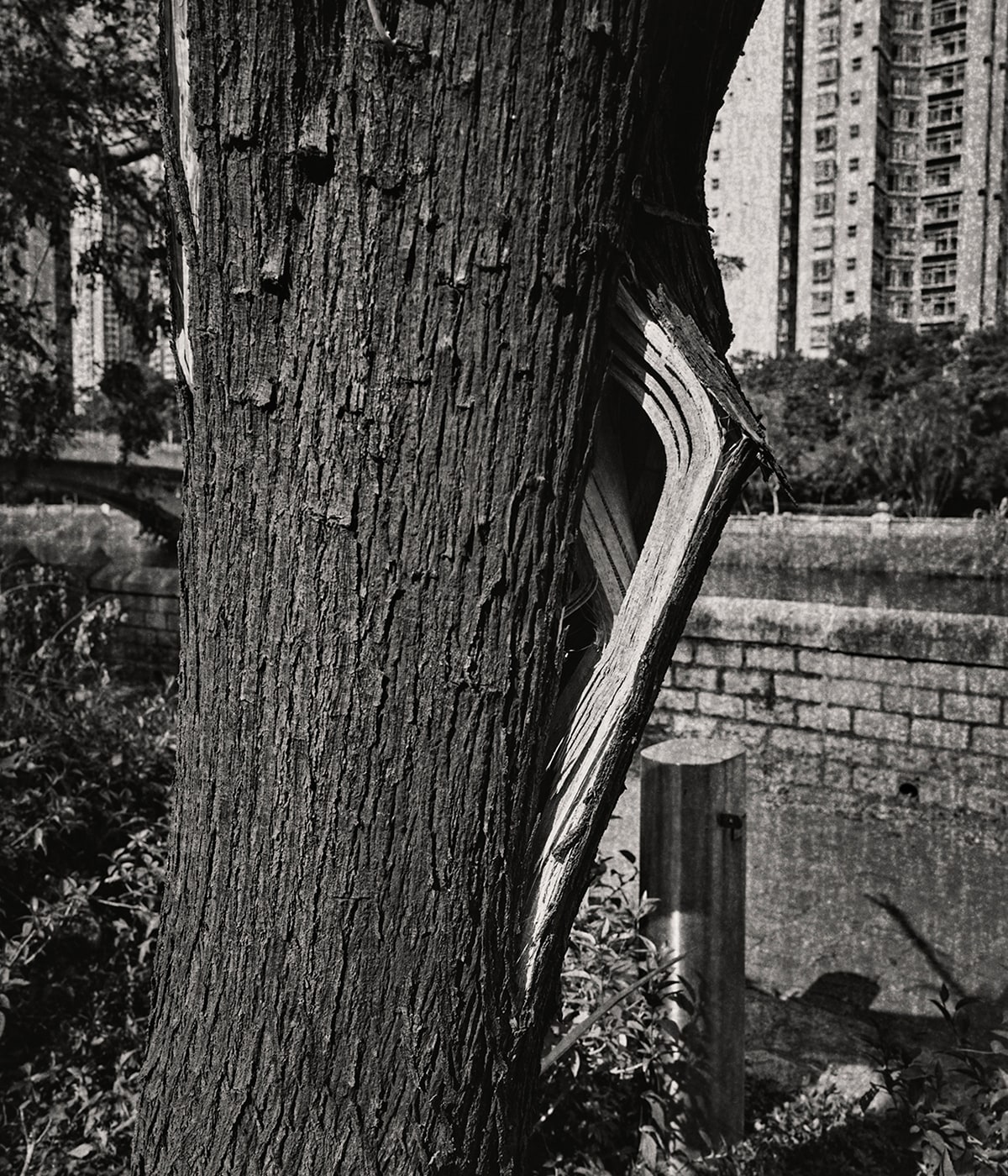

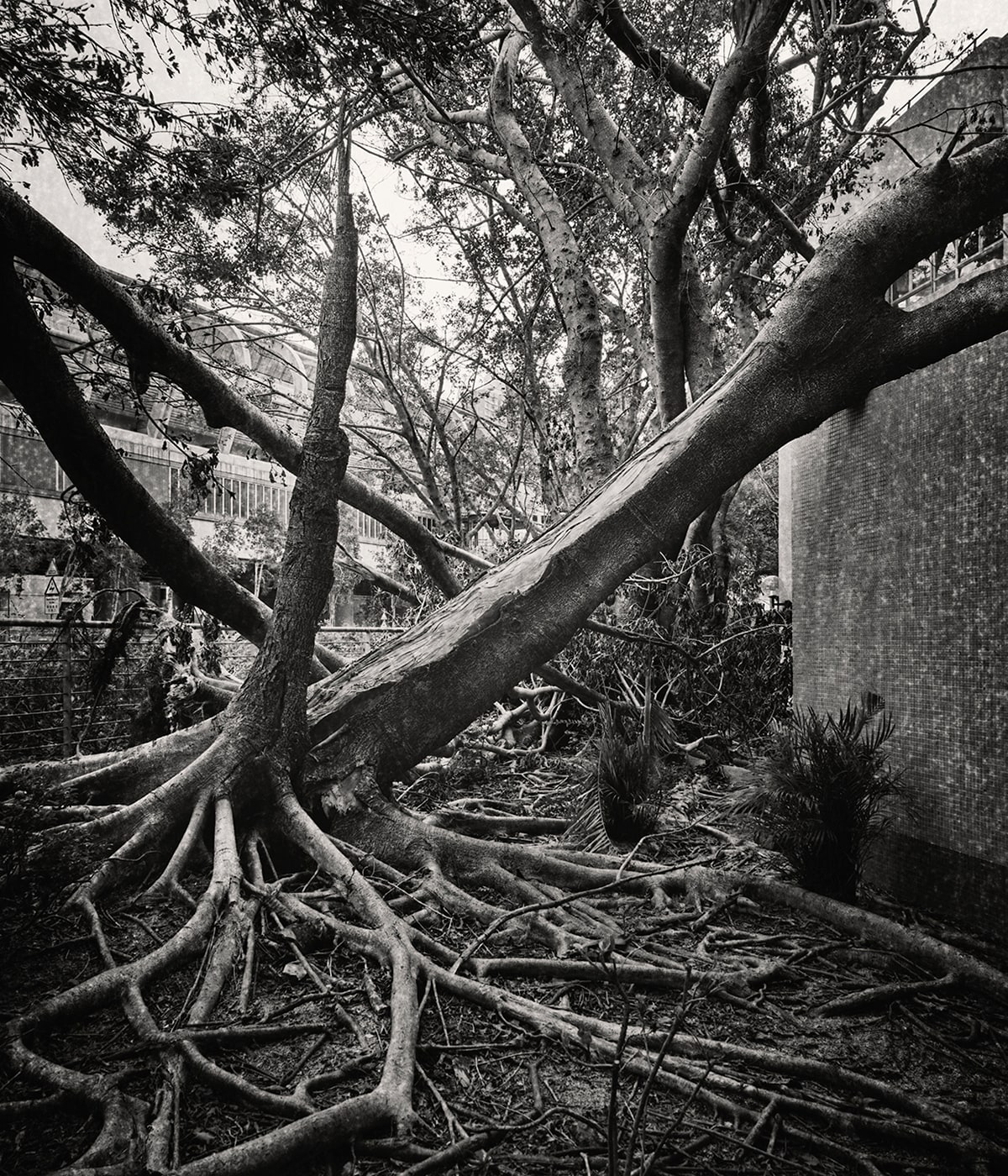

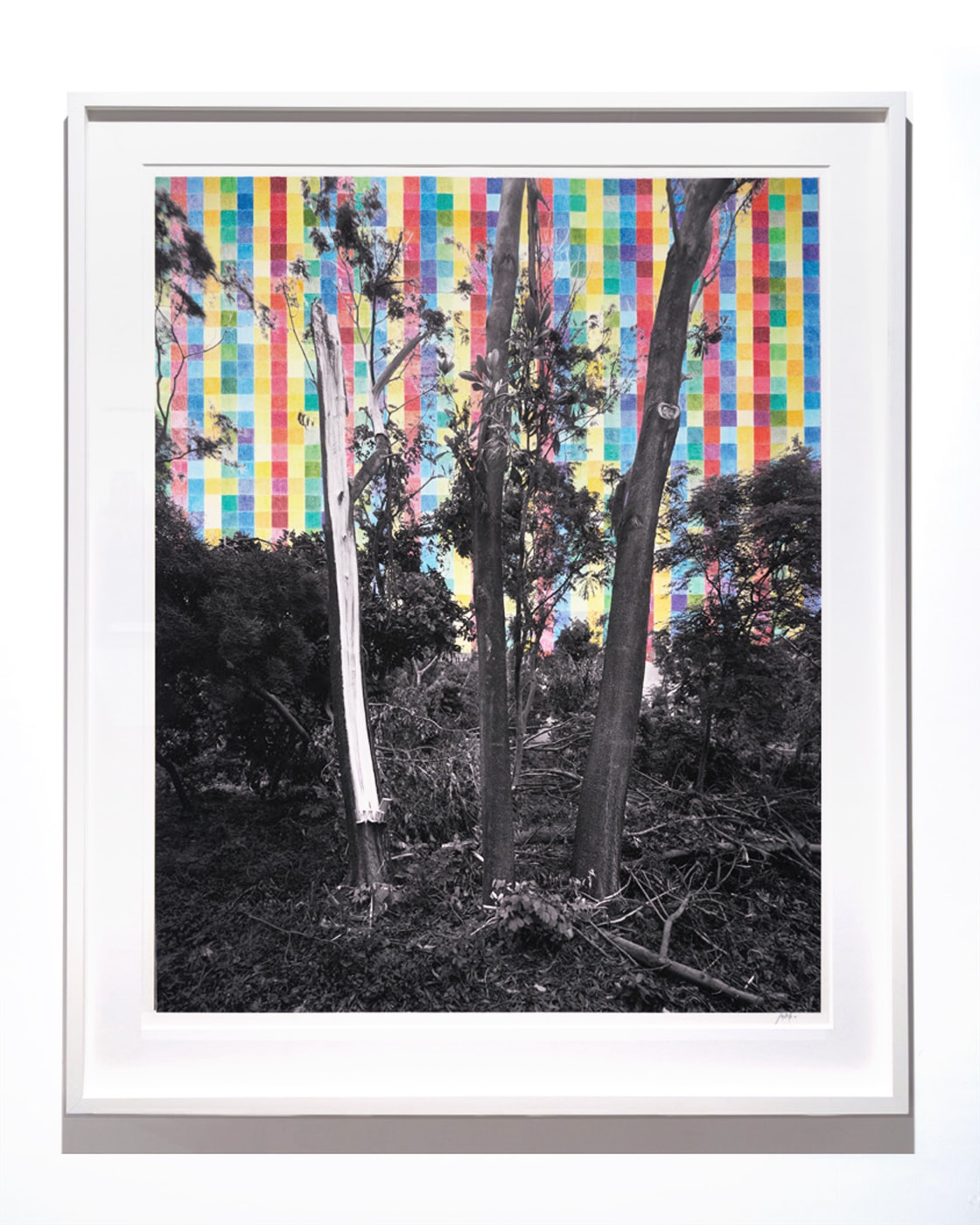

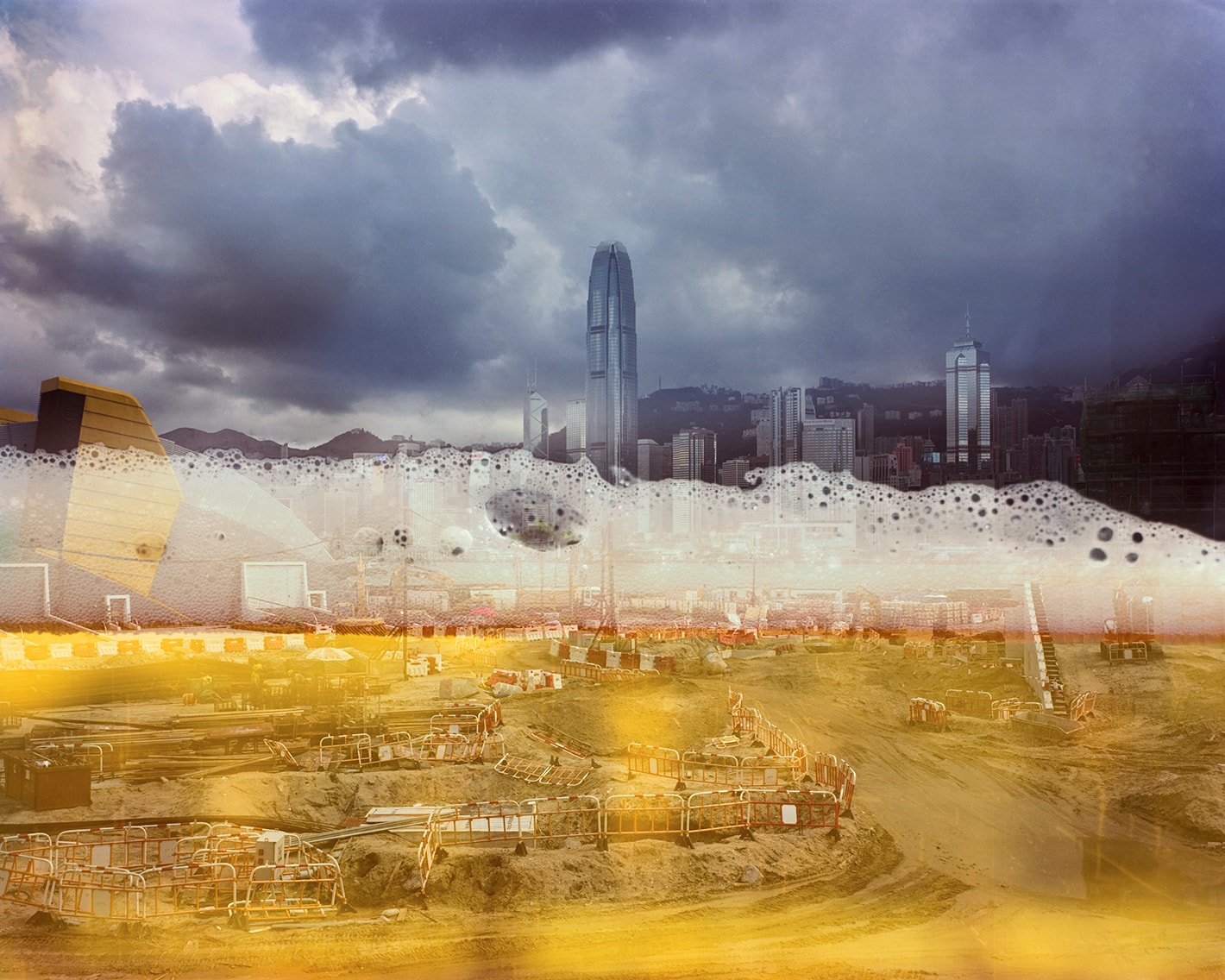

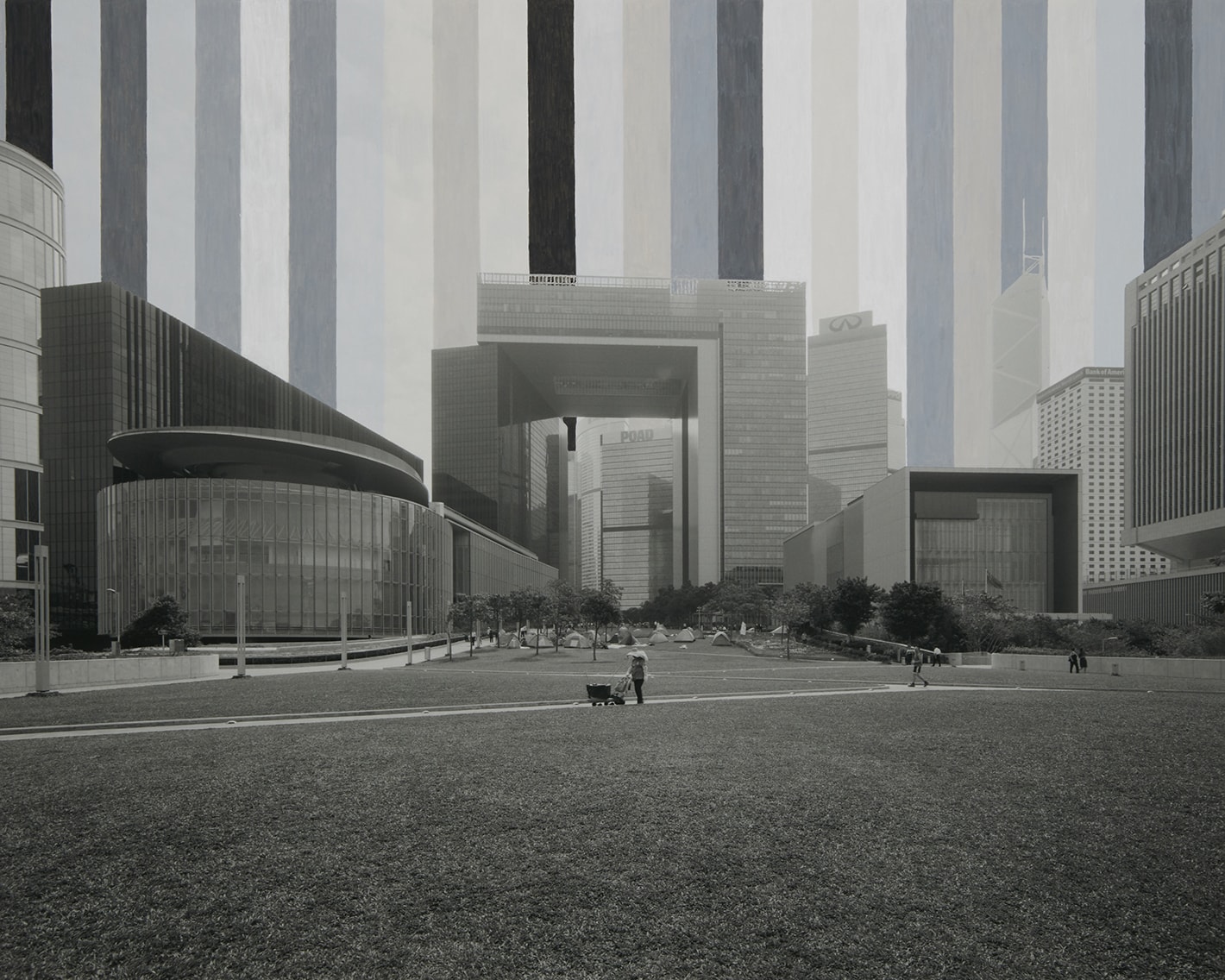

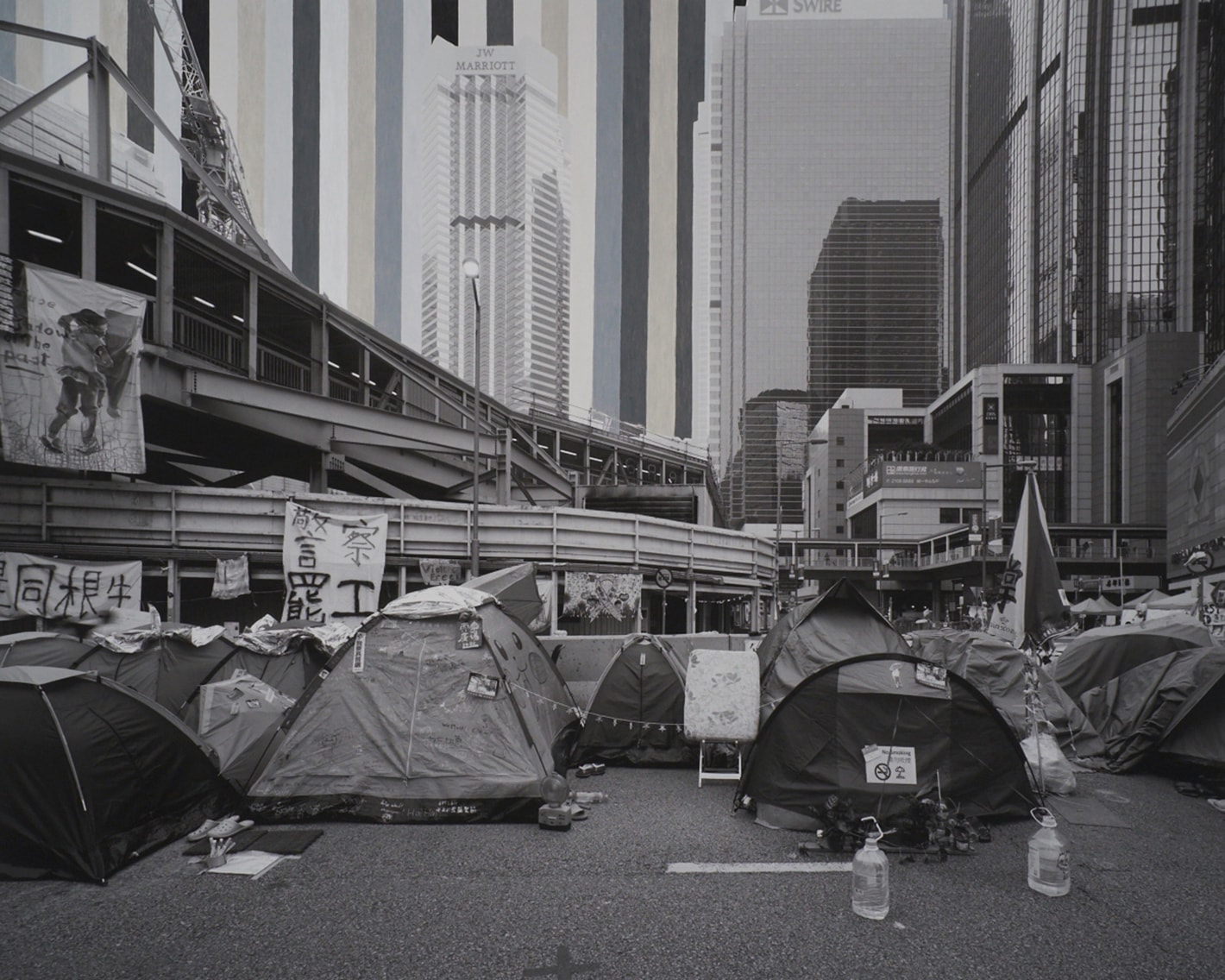

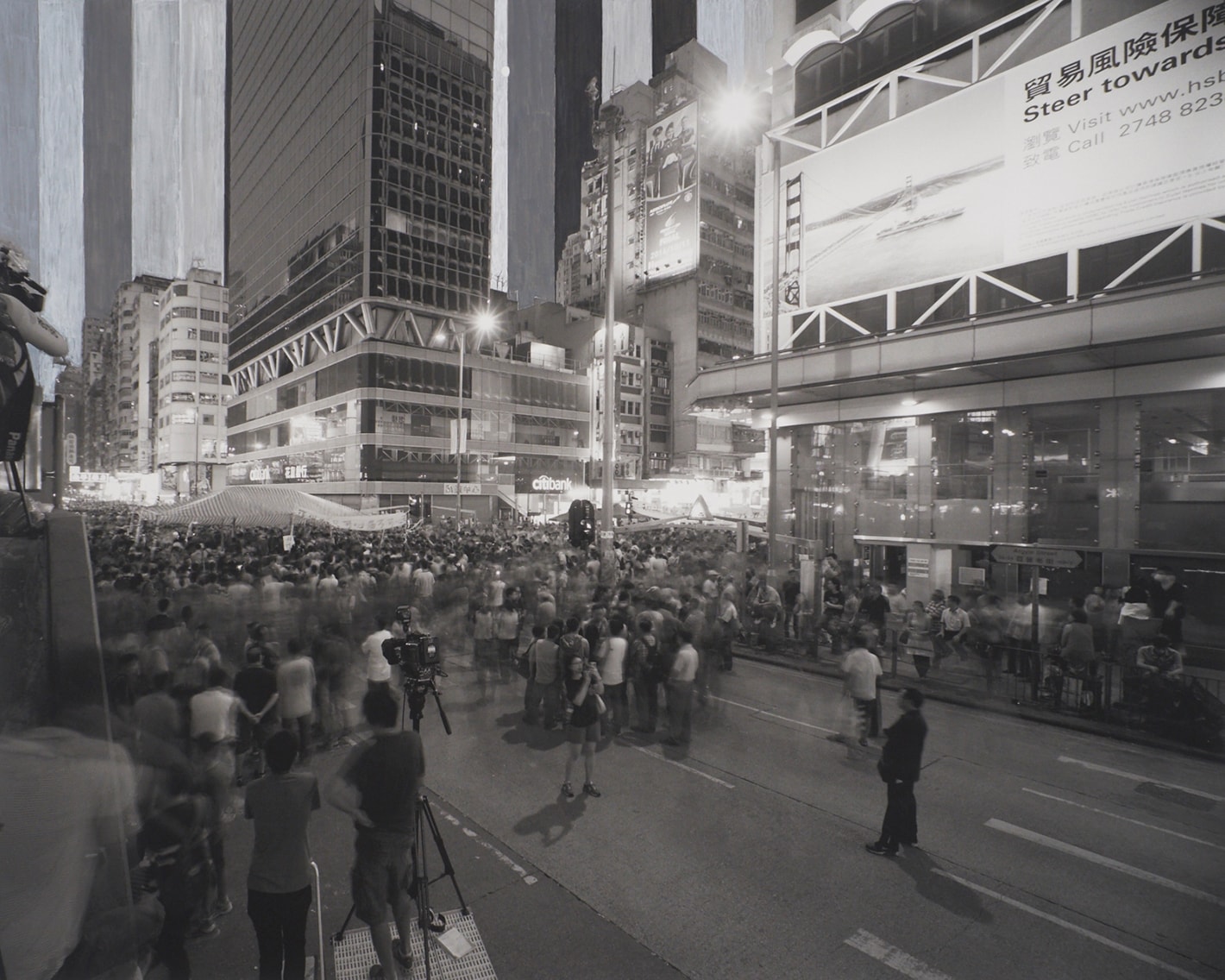

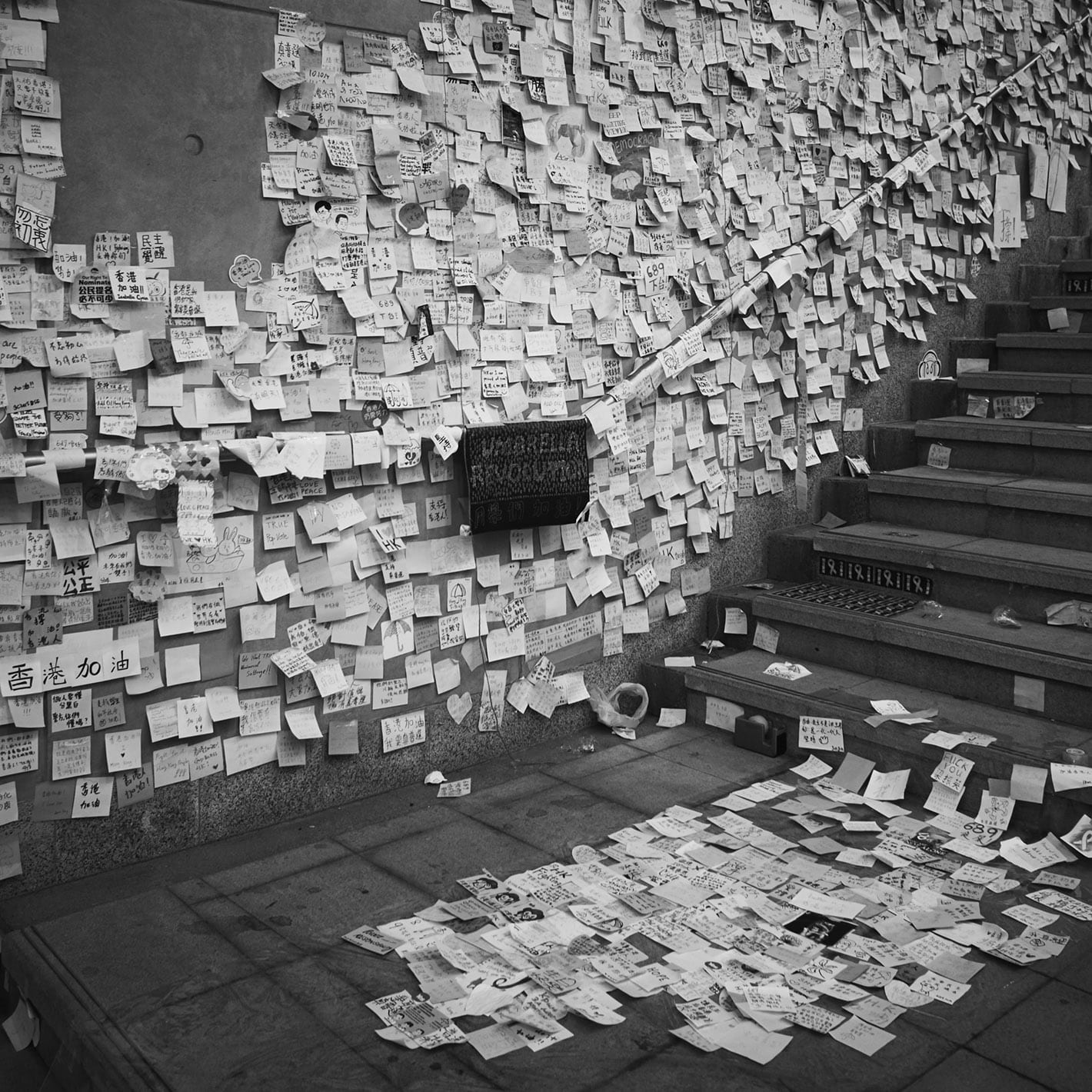

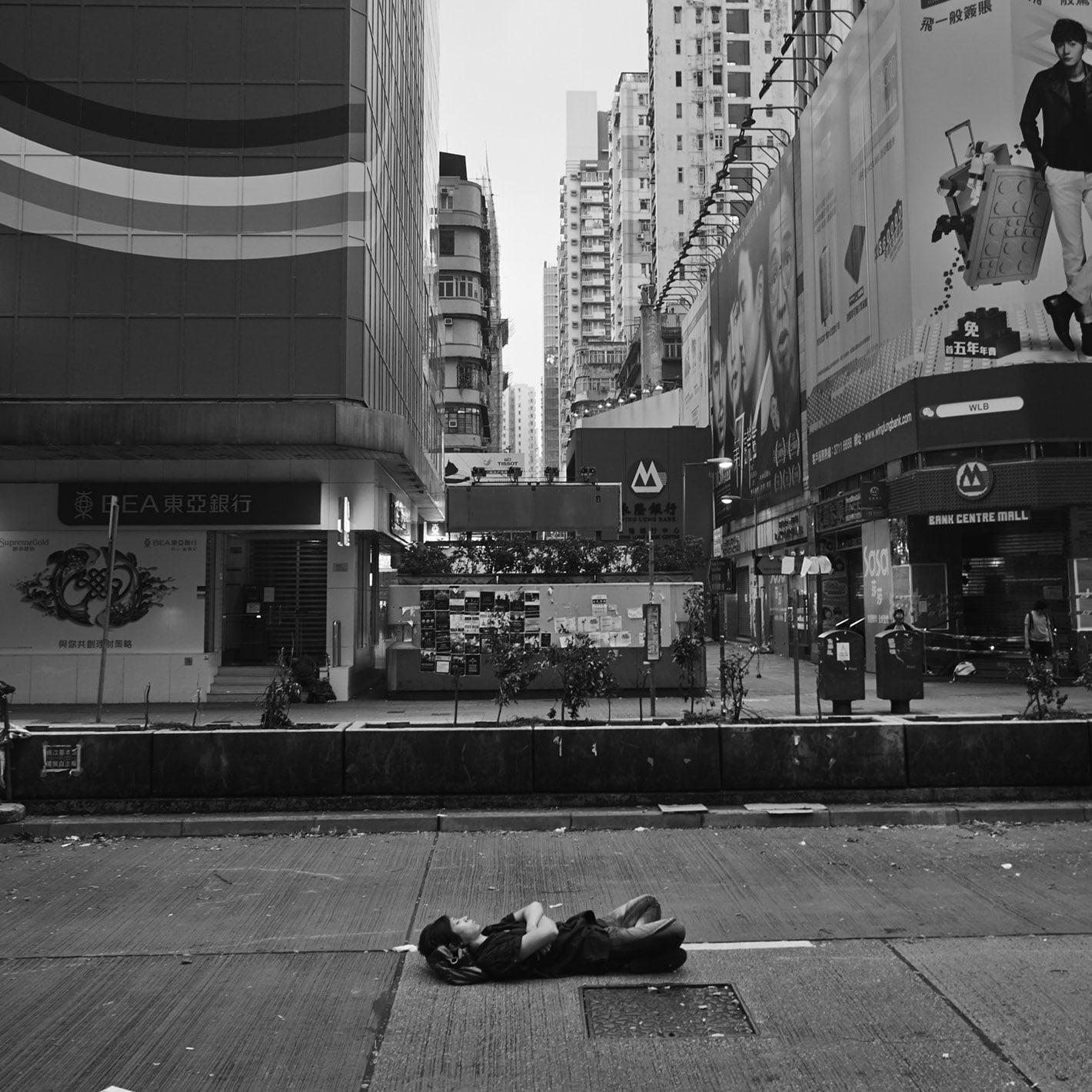

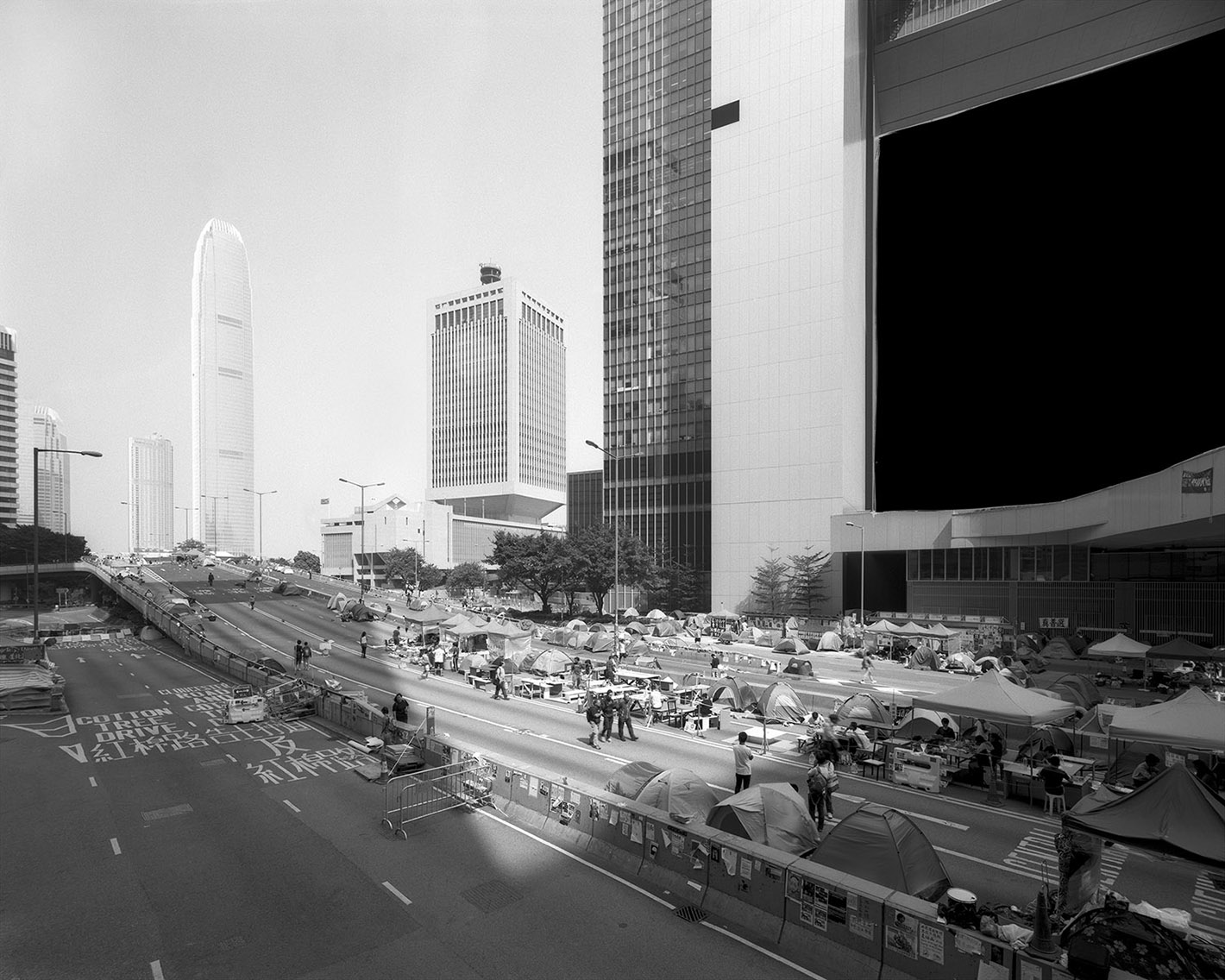

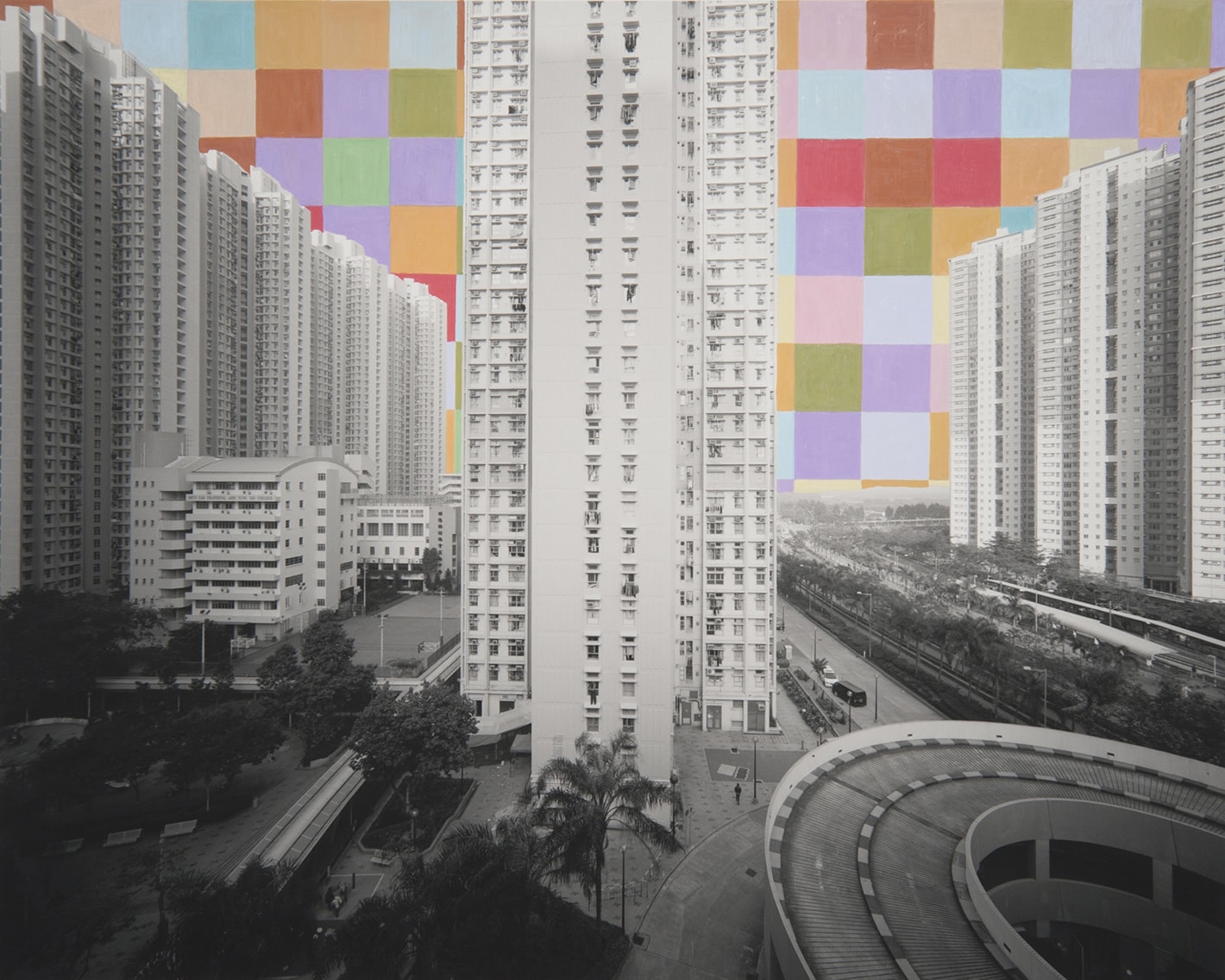

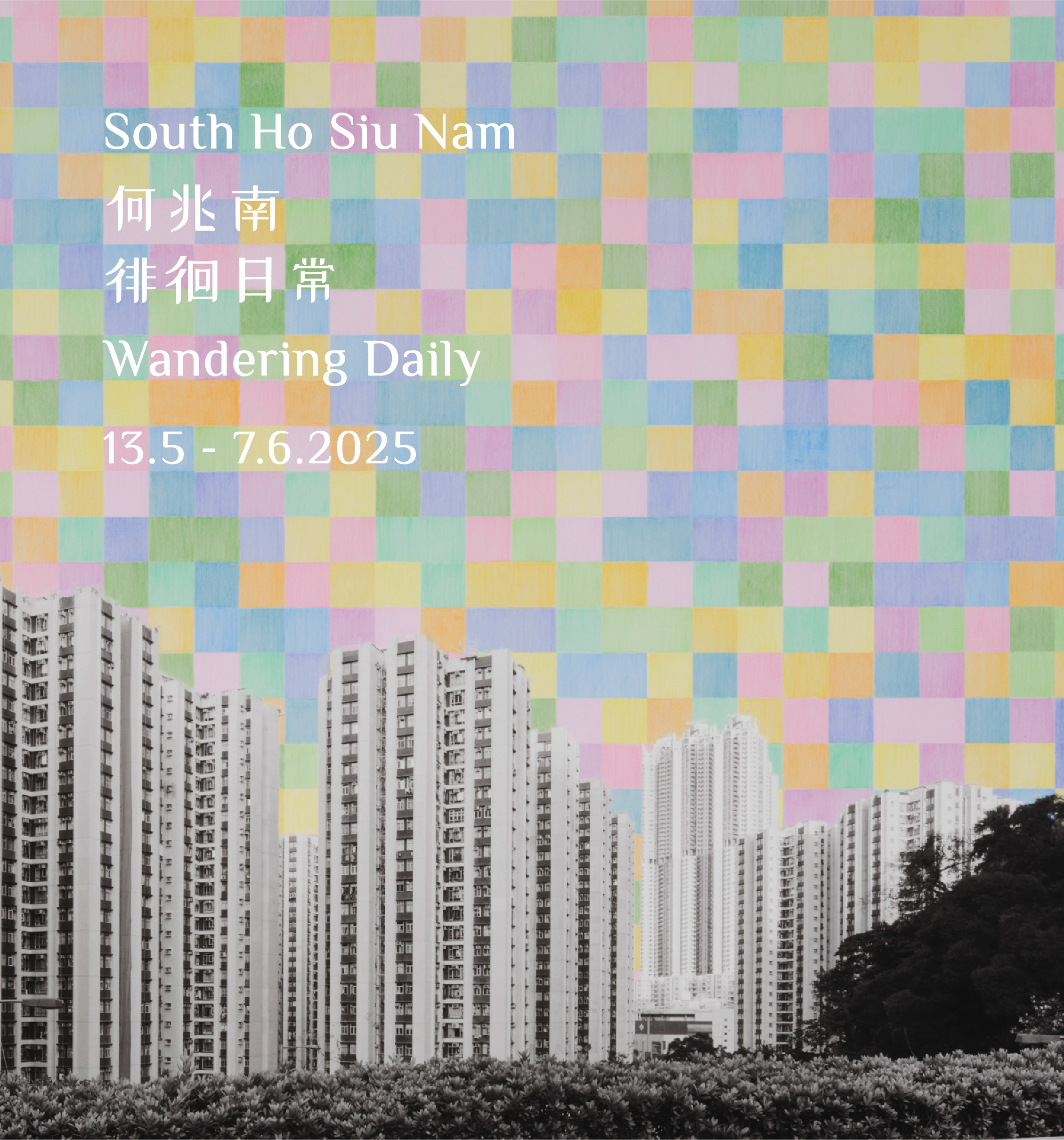

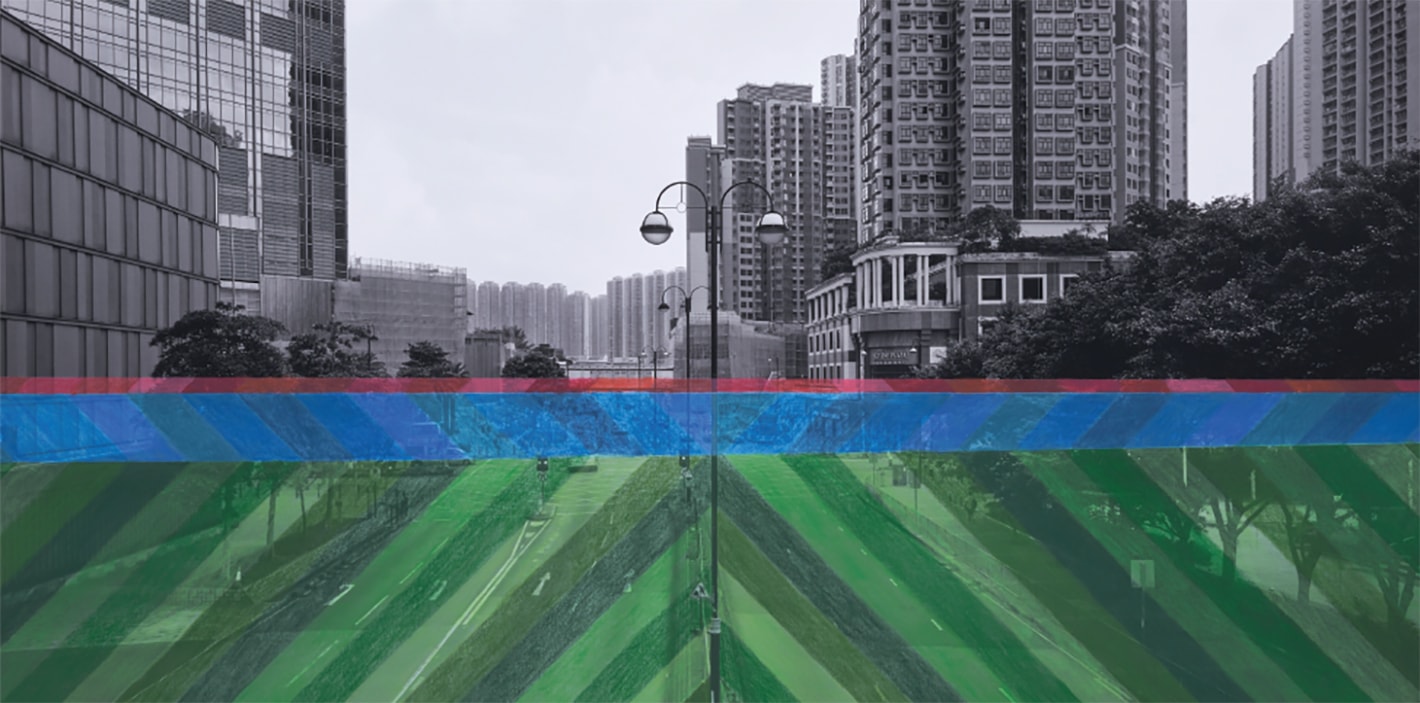

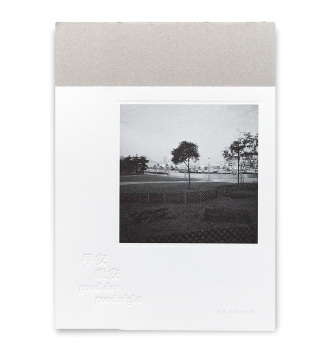

何兆南的藝術創作始於攝影,及後以此為起點逐漸衍生至混合媒介、行為表演、錄像等多種媒介。他的攝影與繪畫結合,而繪畫的介入包含個人反思與觀察。這些作品不只是單純的記錄,更具有情感、內省與概念。何兆南的作品凝聚了圍繞空間及時間的個人與集體意識,由此展開他與香港這座他稱之為家的城市之間的對話。

何兆南作品曾於多家國際機構展出,包括香港M+(2024)、舊金山中華文化中心(2023)、倫敦薩奇畫廊(2023)、香港Para Site藝術空間(2023)、台北當代藝術館(2021)、首爾國立現代美術館(2020)、亞洲協會香港中心(2019)、舊金山現代藝術博物館 (2018)、香港六廠紡織文化藝術館(2018)、埃森Museum Folkwang(2015)、帕爾馬Casal Solleric(2015)及清里攝影藝術博物館(2014)等。他亦於2024年參與第8屆橫濱三年展。

2022年,何兆南與藝術家郭浩忠及研究員黃湲婷合作創辦「新公園」。「新公園」前身為「百呎公園」,致力於透過展覽及展映尋求並啟發對話,曾舉辦「One Hit Wonder」系列展覽活動。2009 年,何兆南獲「香港當代藝術雙年獎 2009」年度獎。他的作品被 Burger Collection(香港)、M+(香港)、香港文化博物館、香港立法會、清里攝影美術館(日本)、舊金山現代藝術博物館(美國)及溫哥華美術館(加拿大)所收藏。作品集包括由香港大館當代美術館委託出版的《空間與能量》(2017)、《早安晚安》(2015)、及《平日常》(2013)。

何兆南現於香港生活及工作。