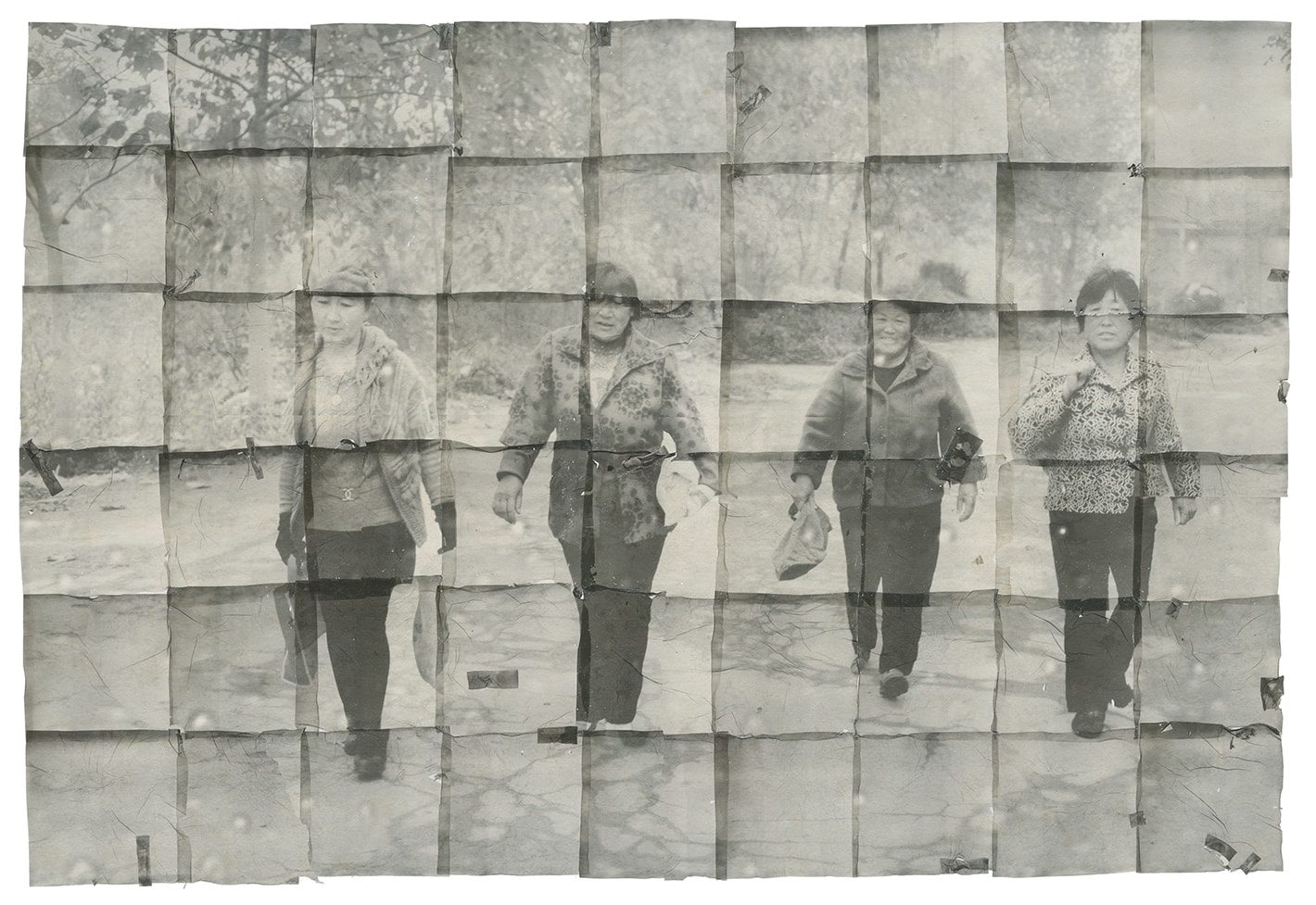

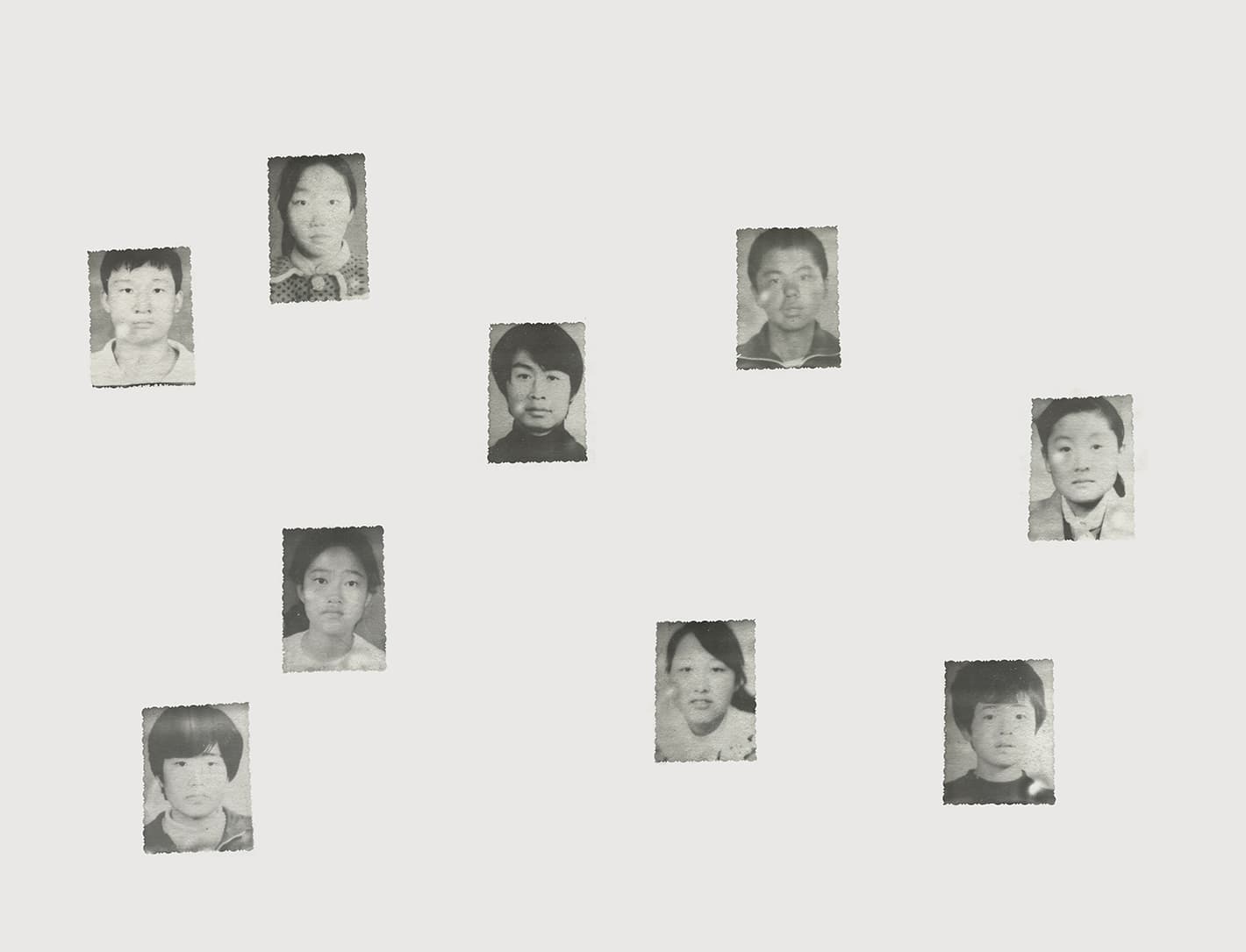

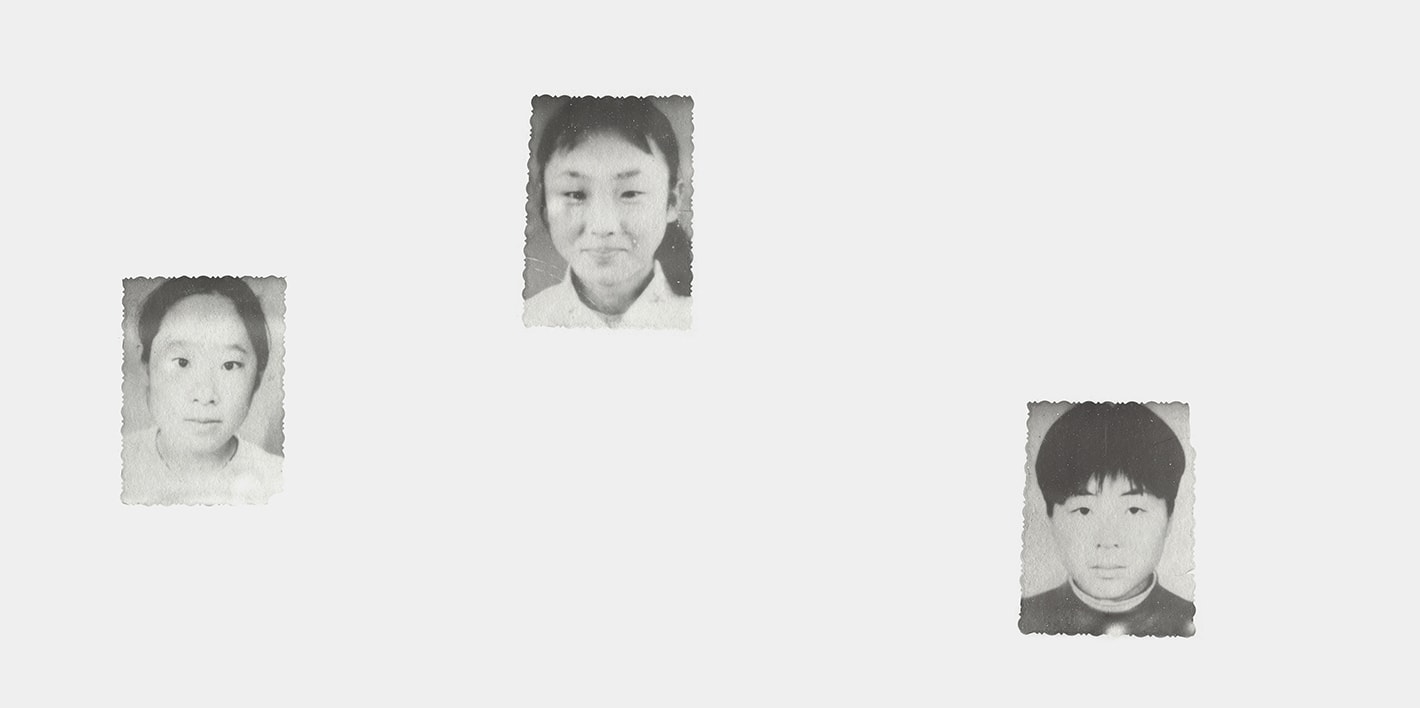

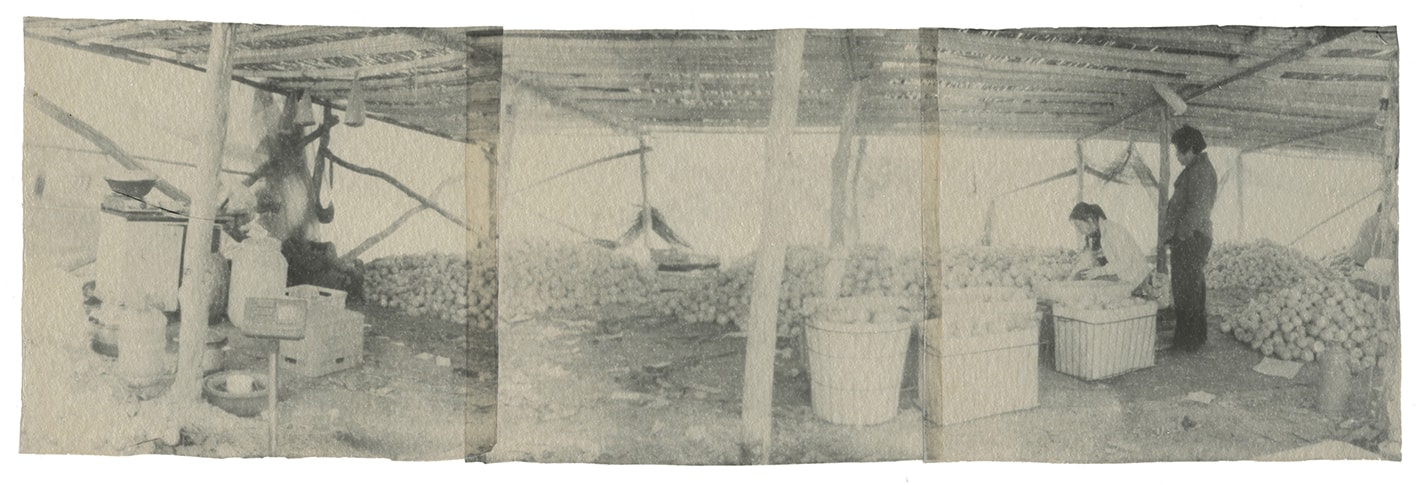

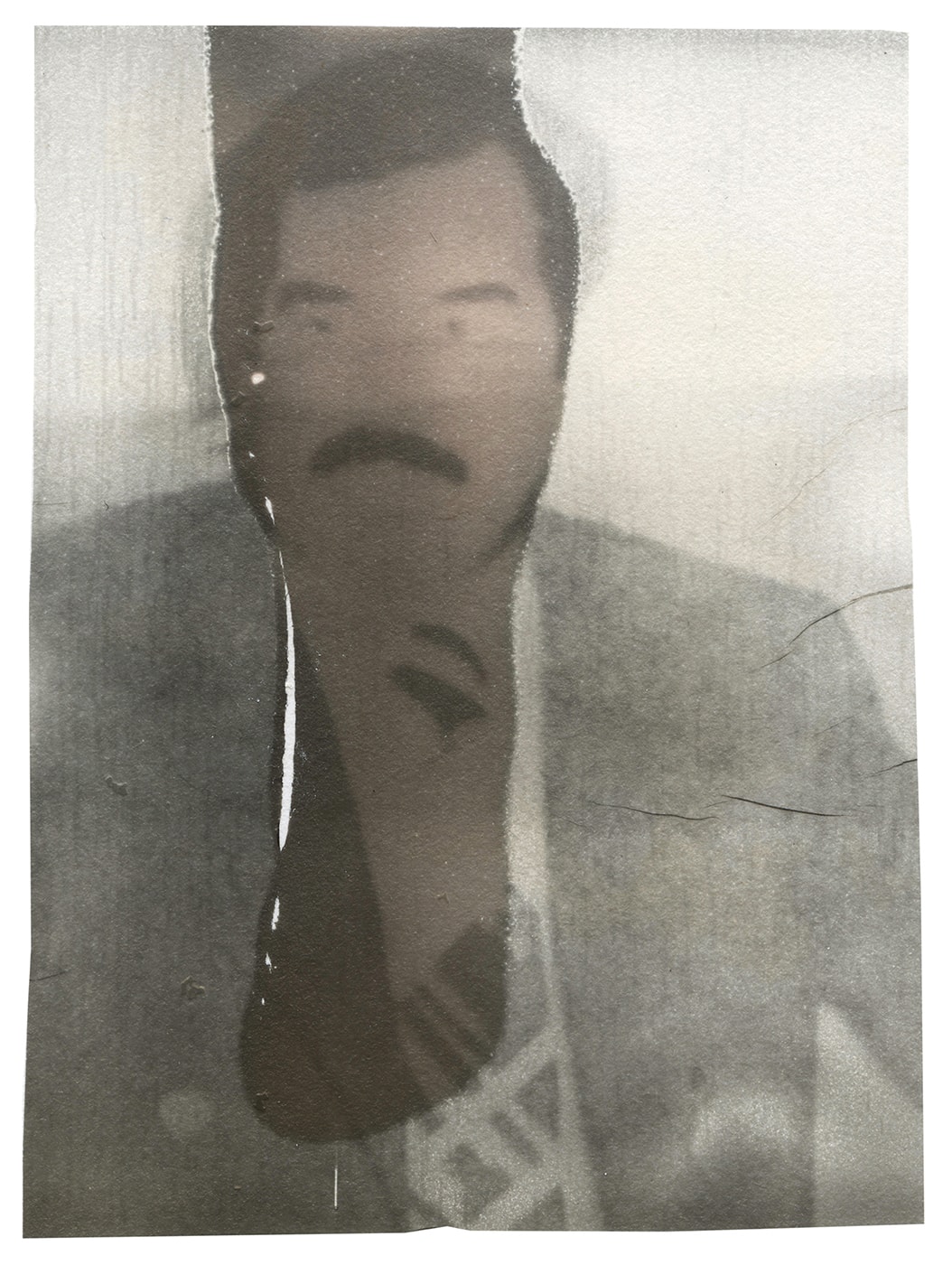

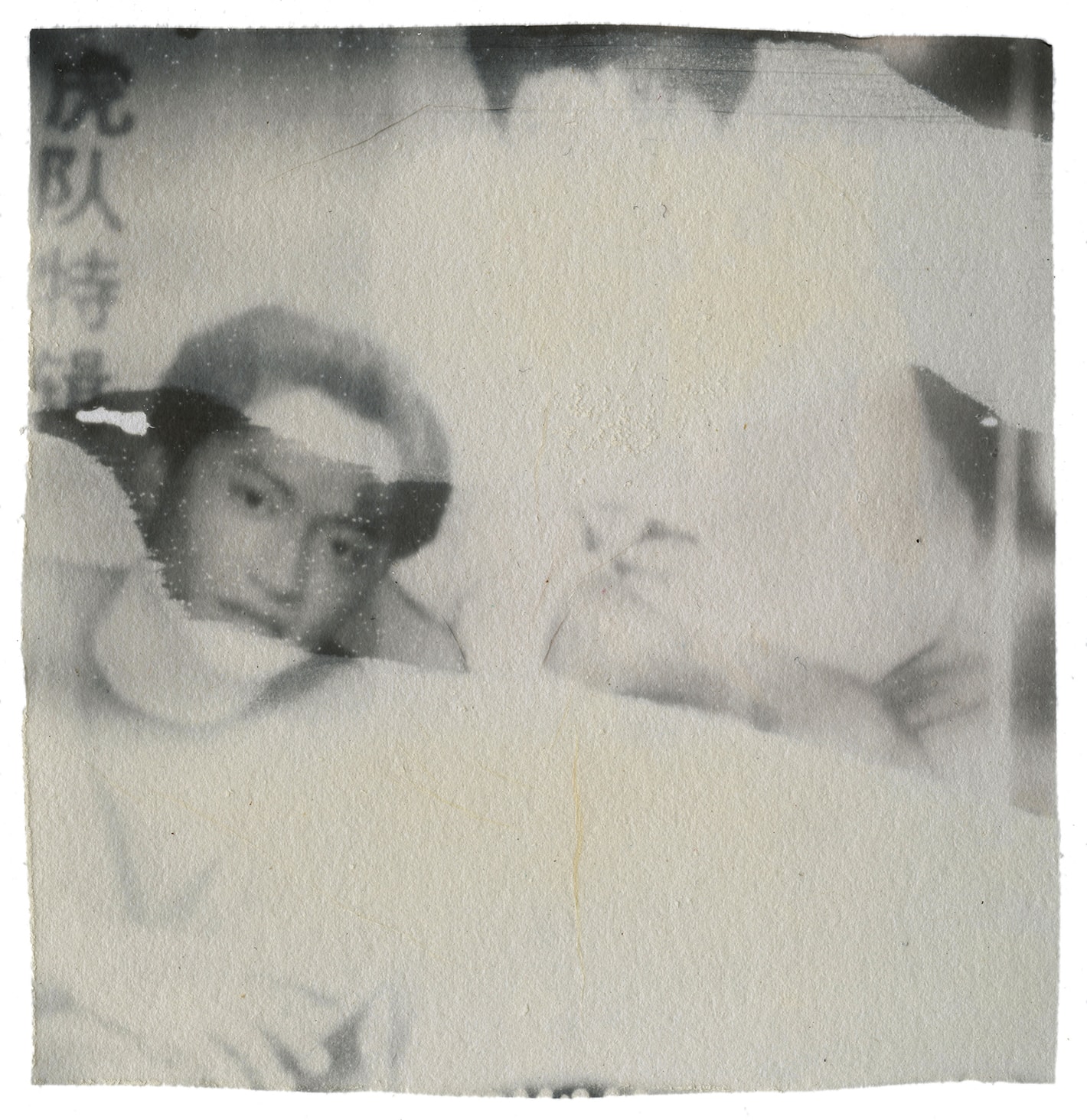

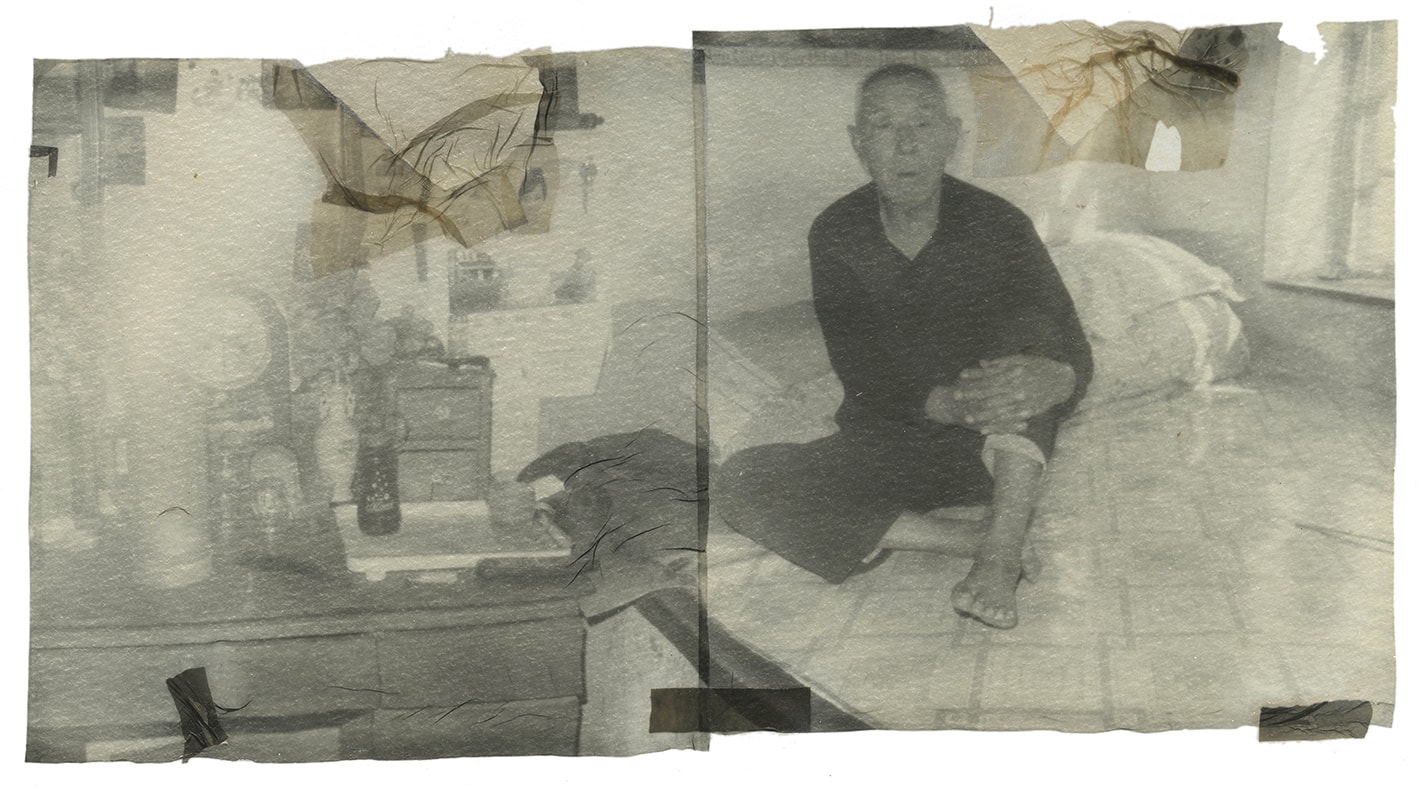

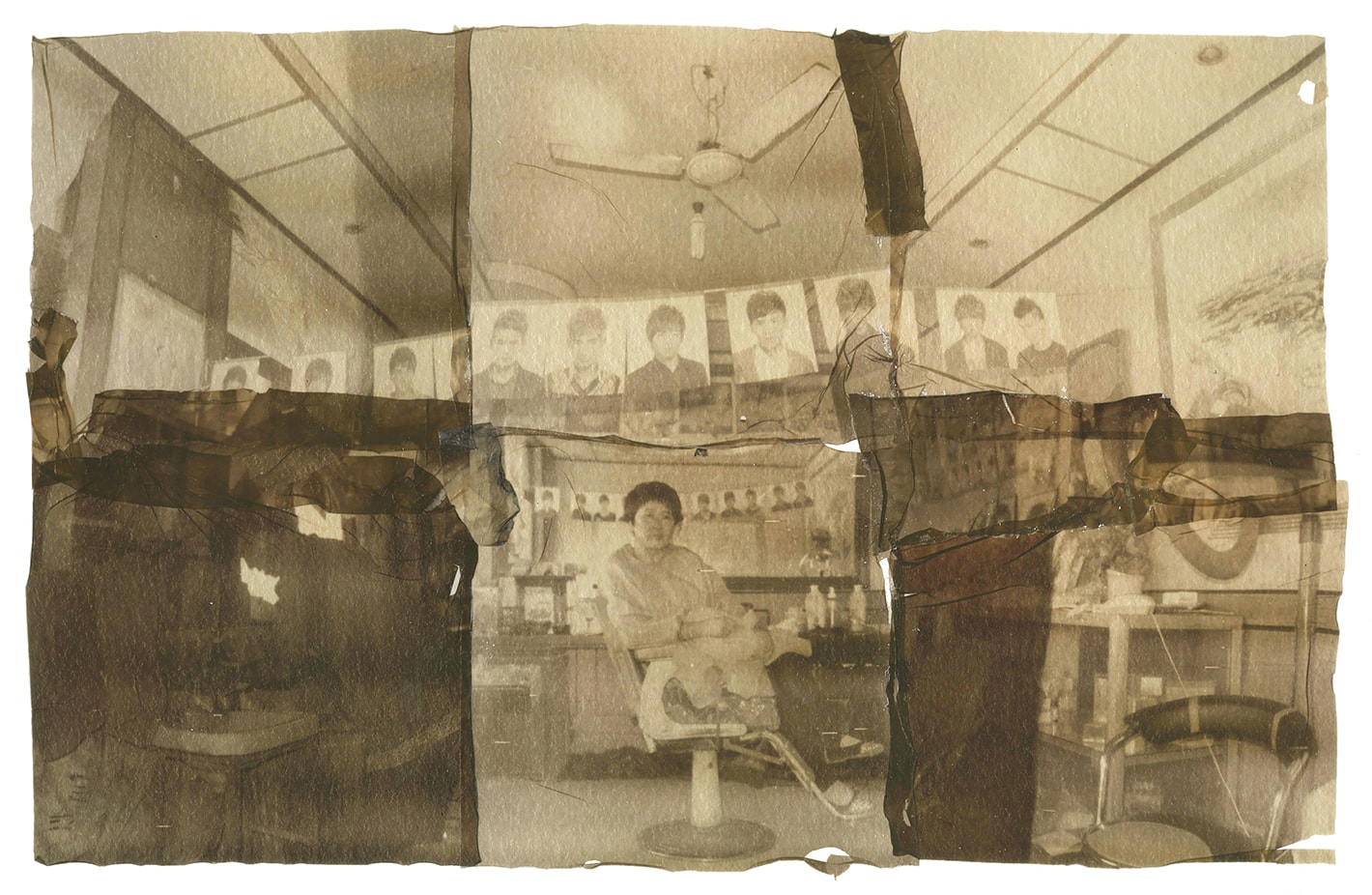

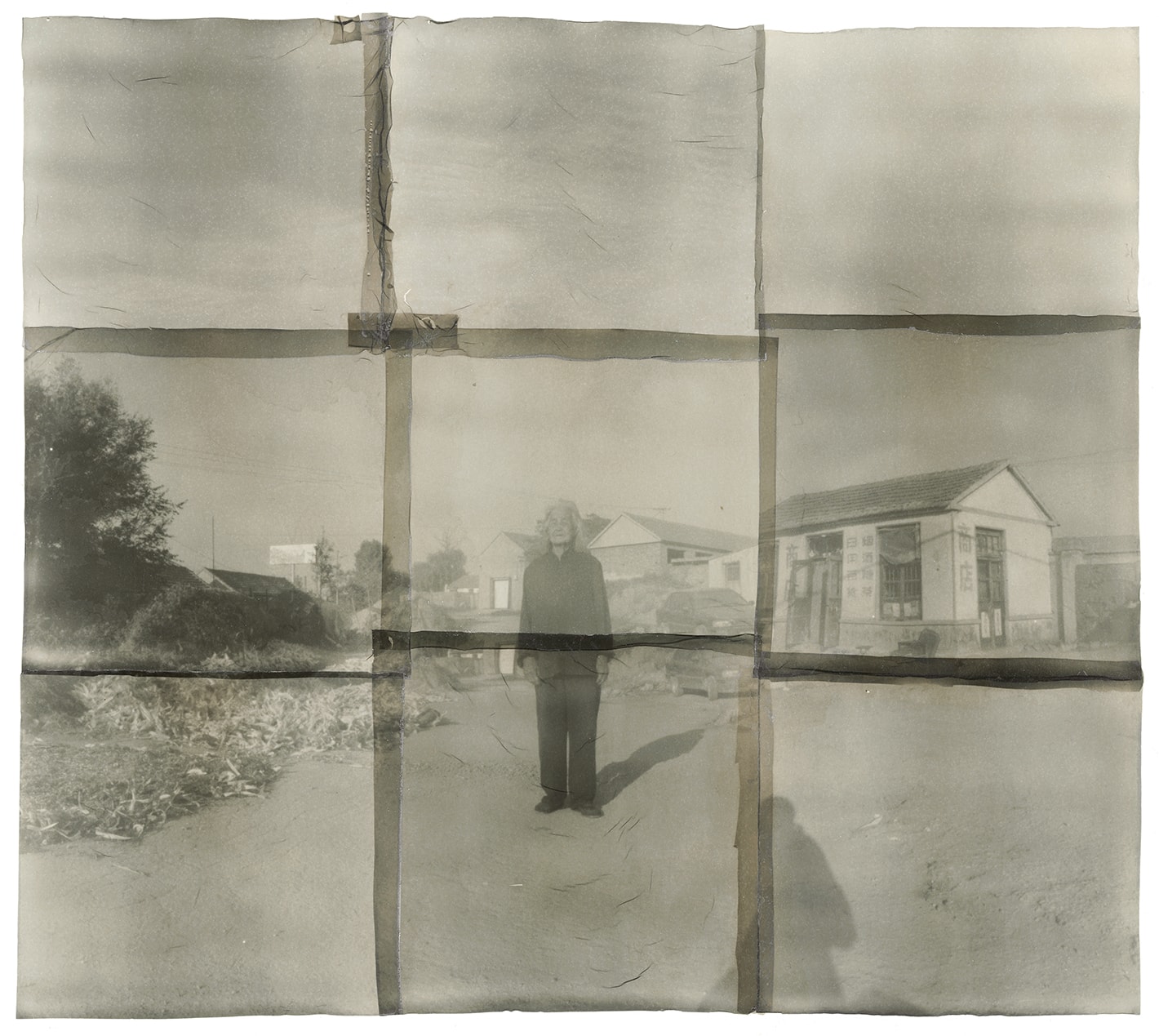

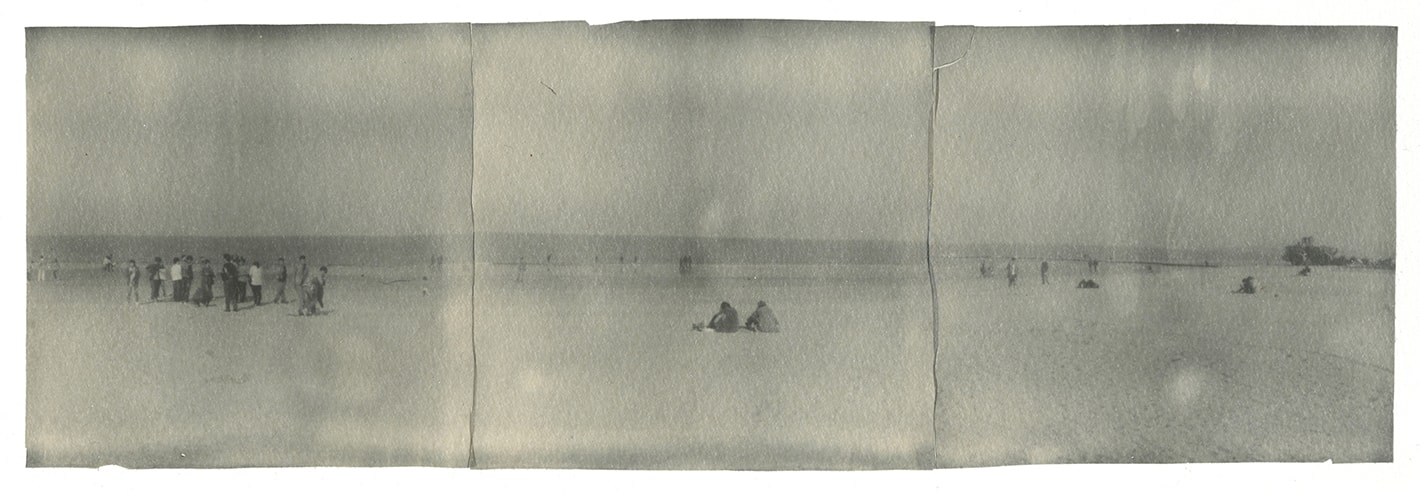

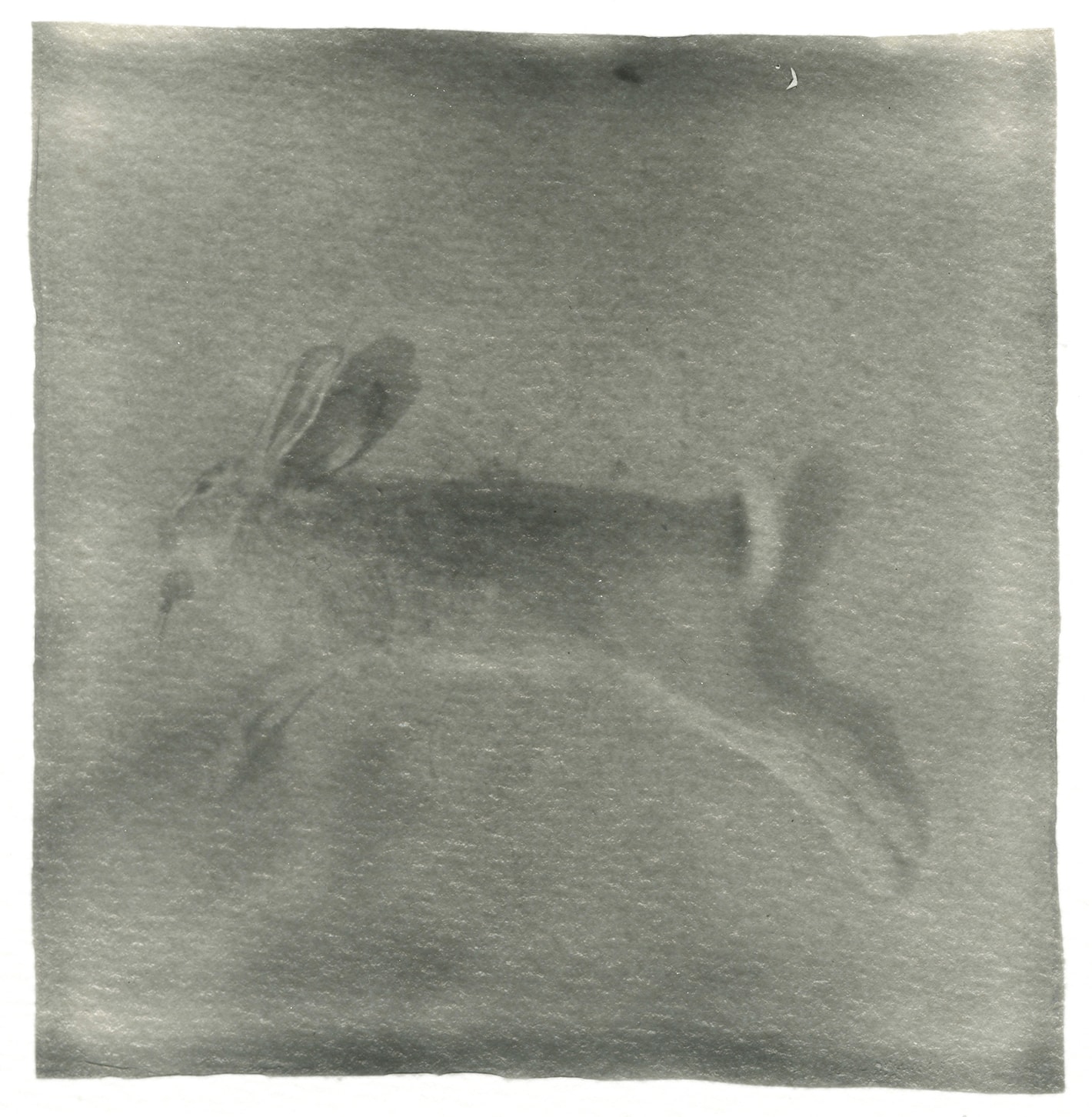

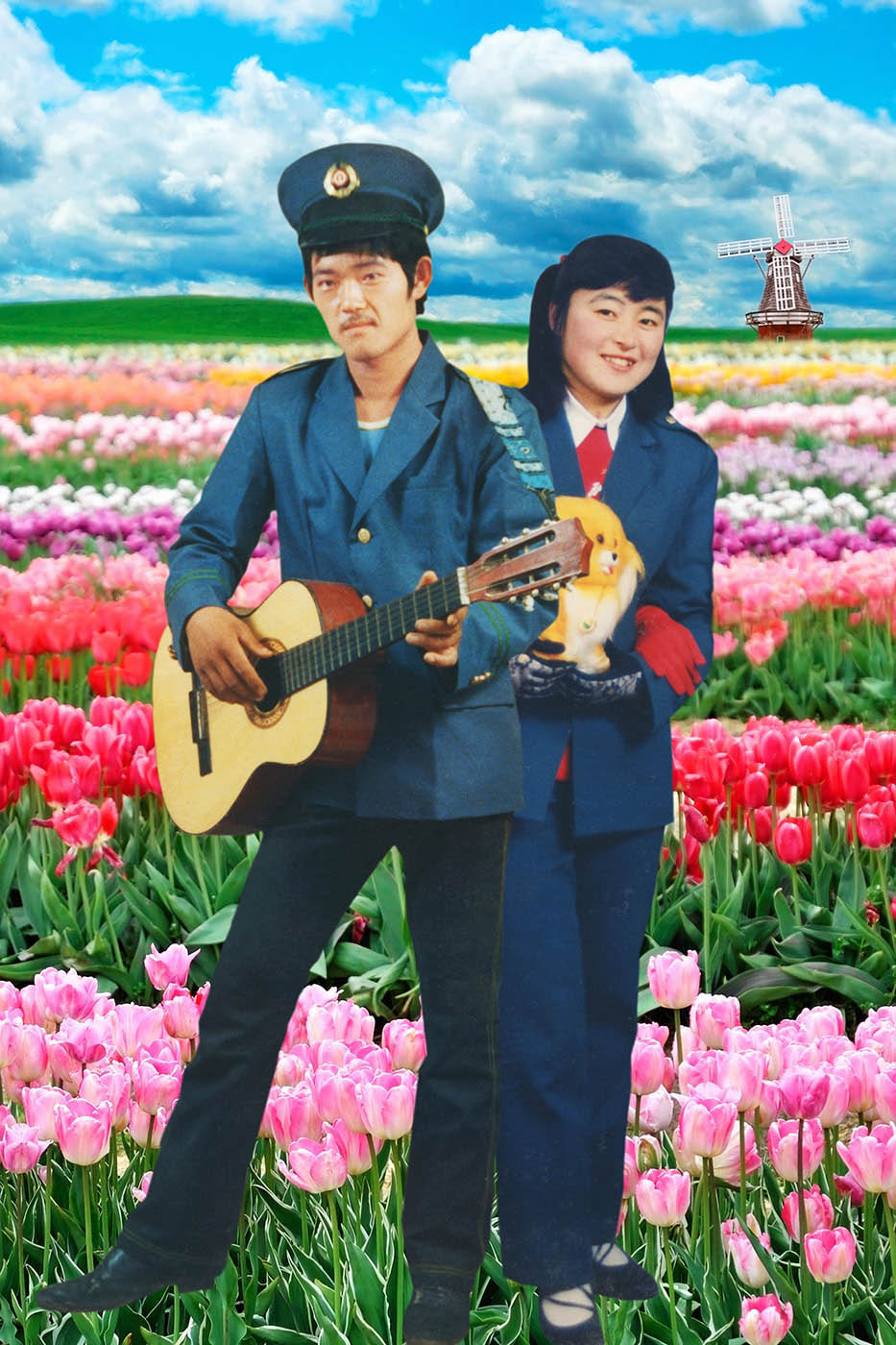

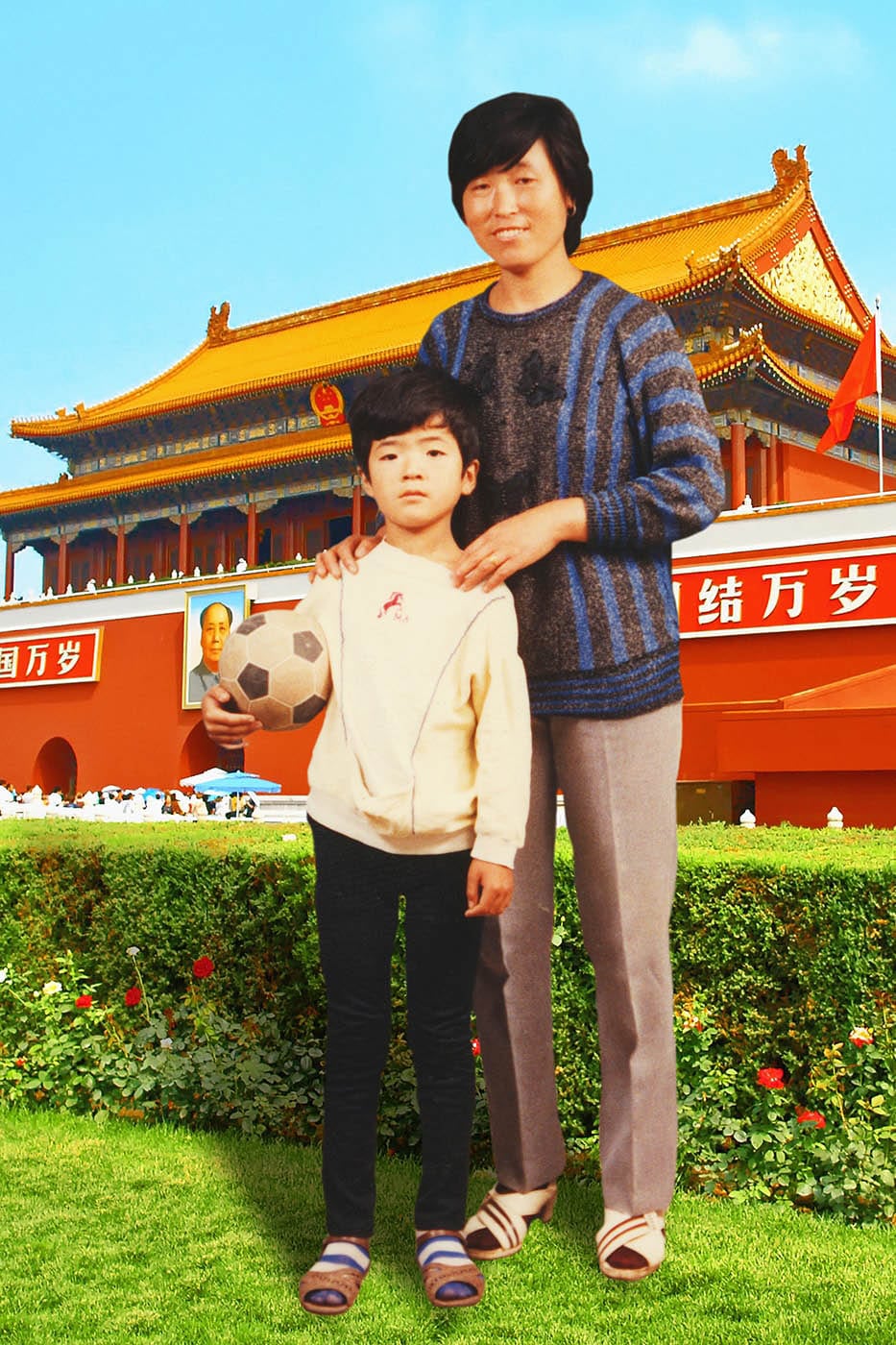

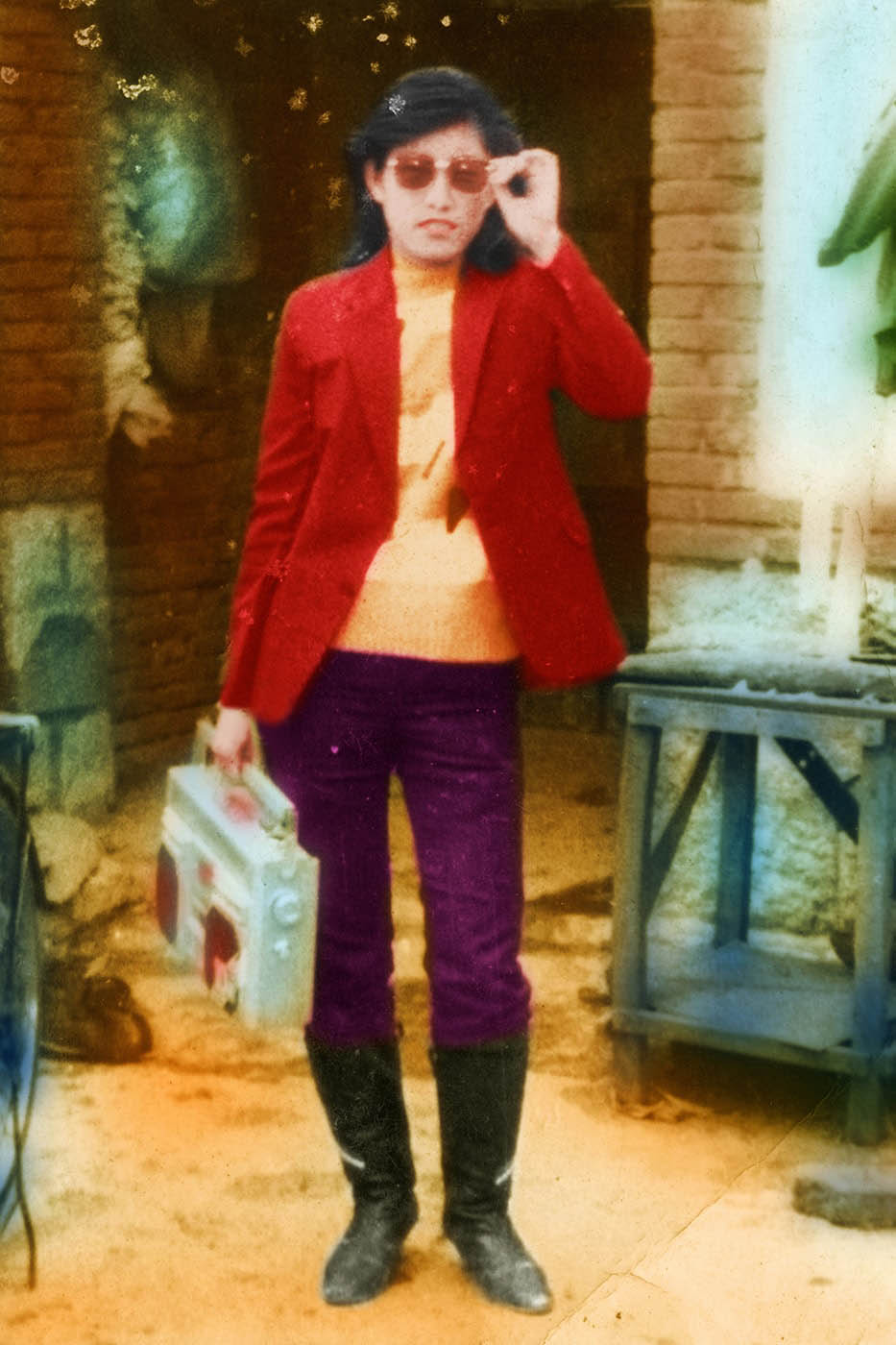

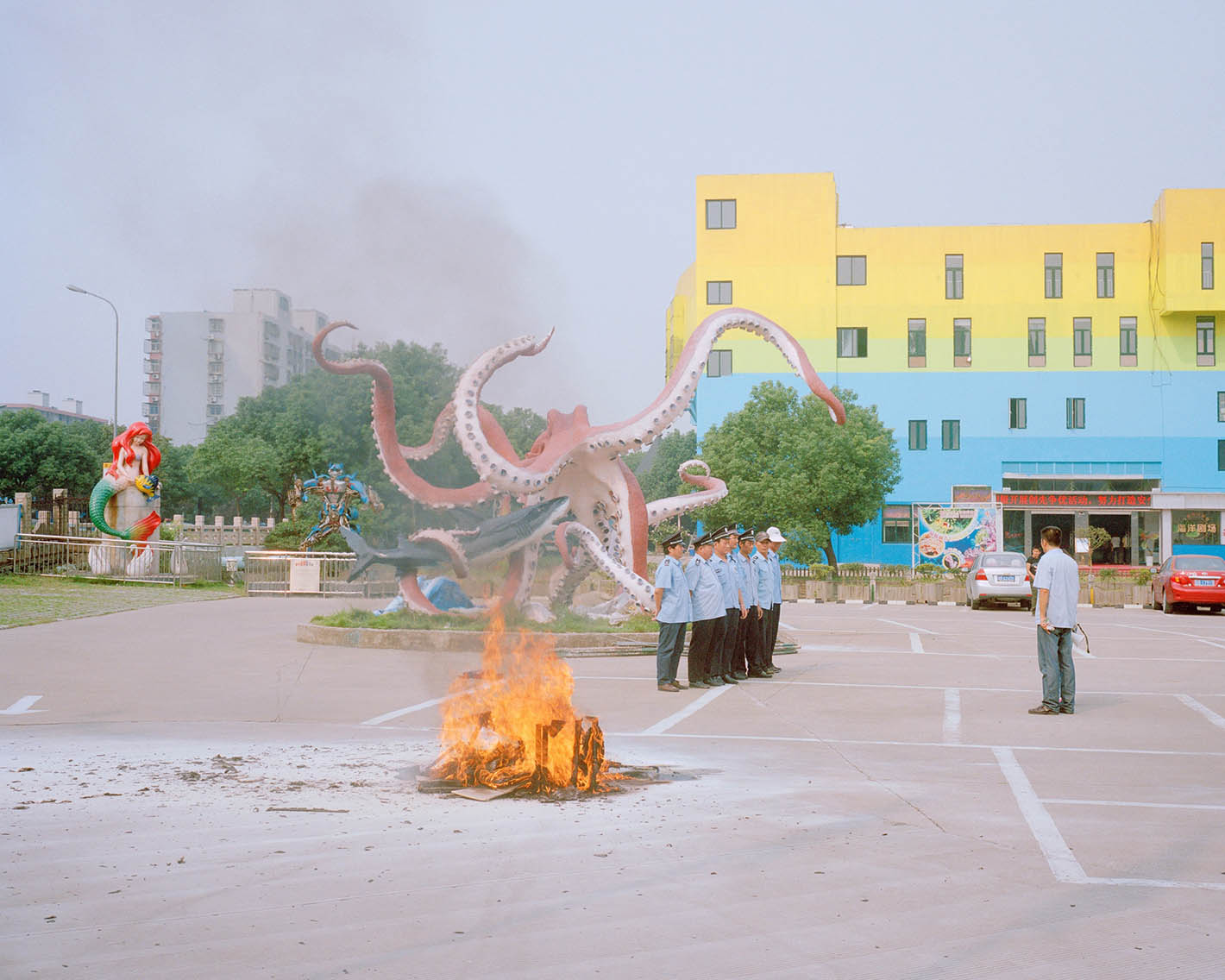

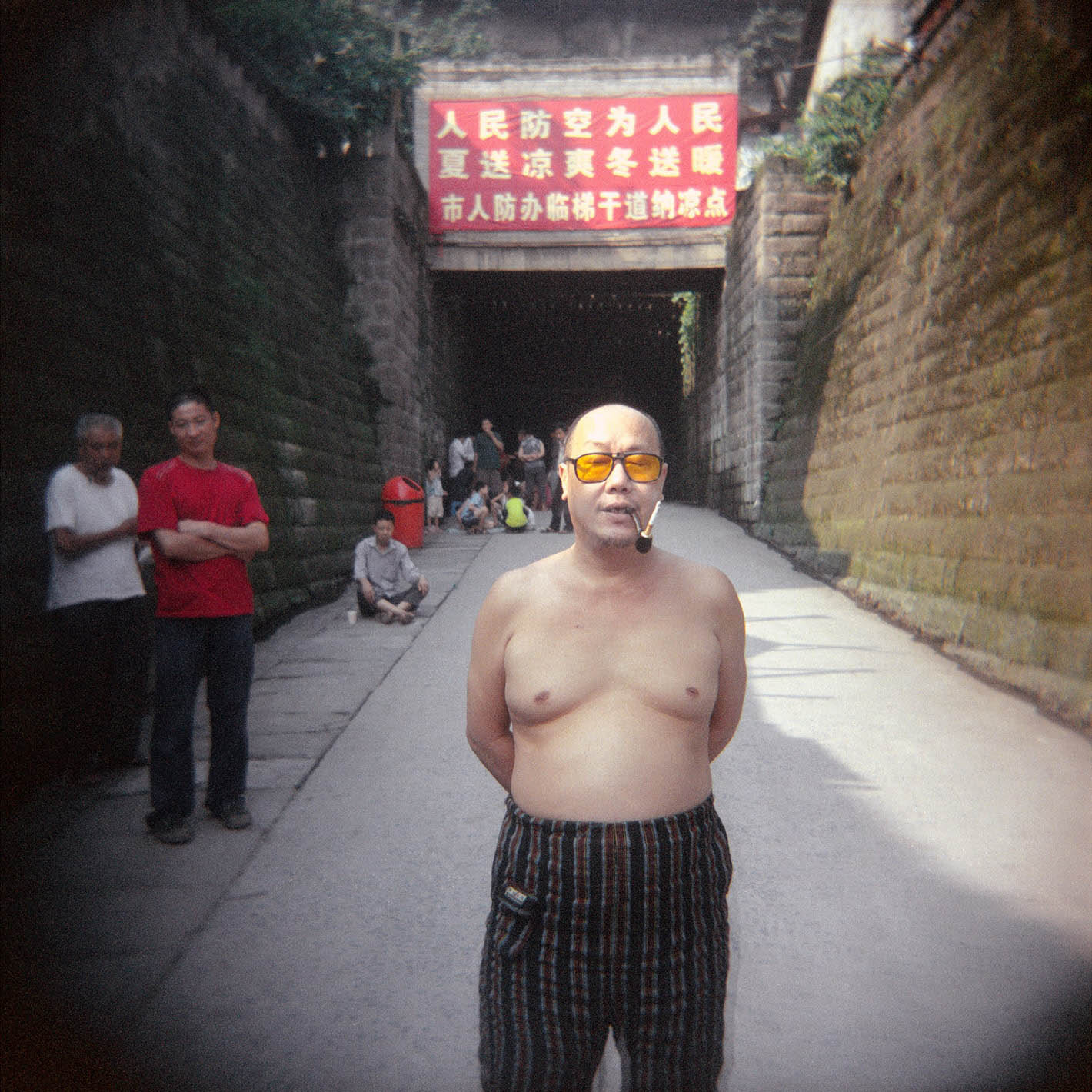

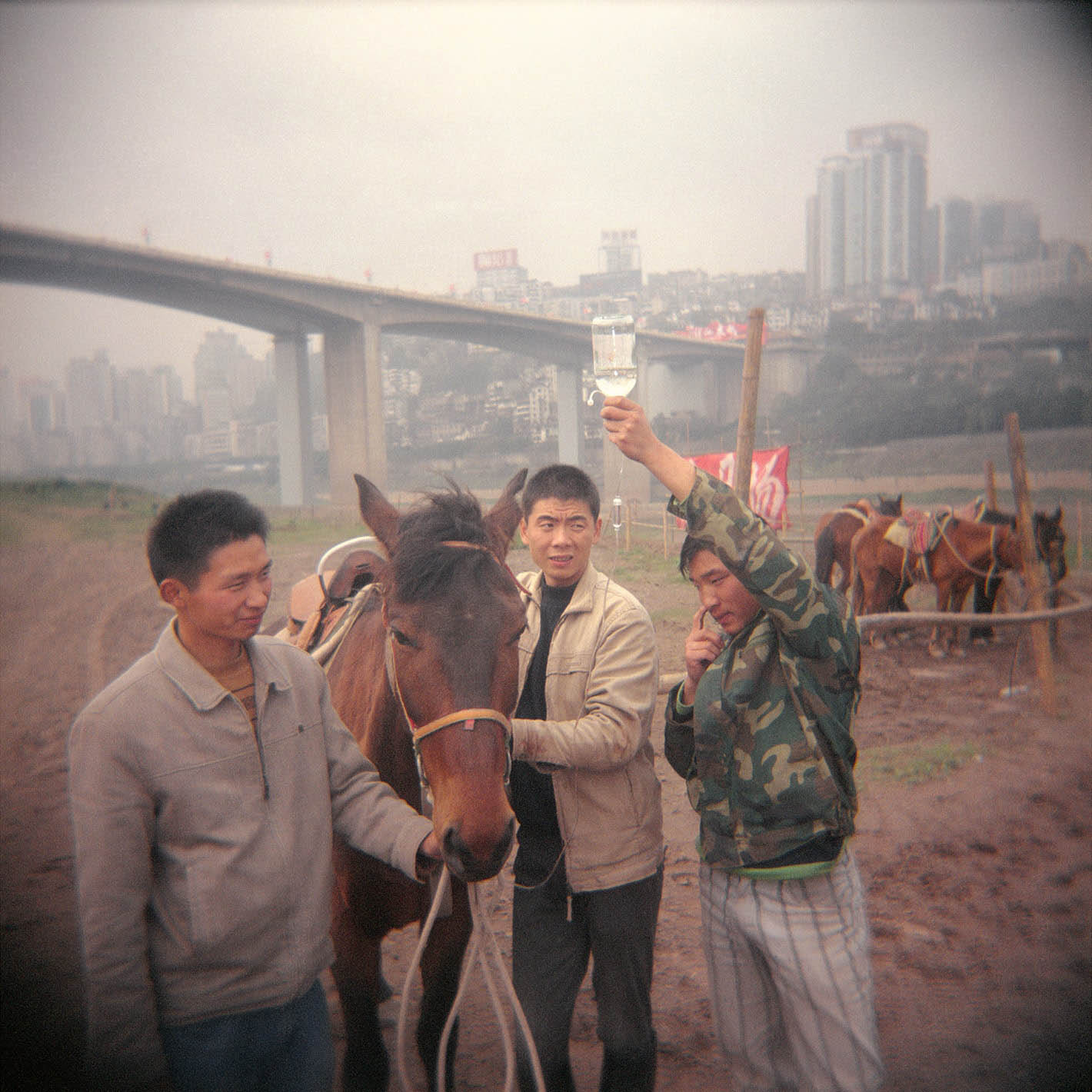

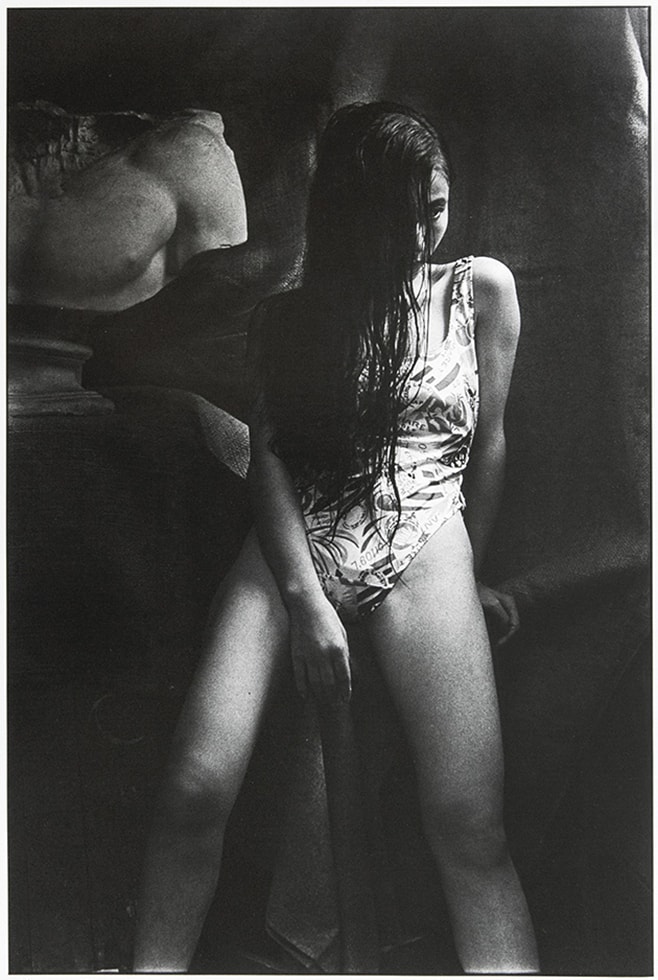

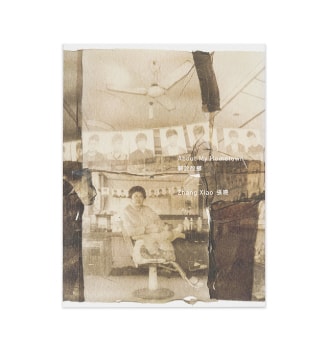

張曉在 2005 年畢業於煙台大學建築設計系。在 2009 年成為攝影藝術家之前,他曾於《重慶晨報》擔任新聞攝影師。在《海岸線》、《他們》這些早期作品中,張曉以快拍式的攝影風格,拍攝日常場景中的人和事。影像中的超現實感貼切地捕捉了現代中國社會因急劇發展所導致的荒誕局面。張曉 2012 年至今的作品表現他在題材上的轉變,從舊作《海岸線》(2009-2013) 和《他們》(2006-2008) 展現了他對中國當代生活面貌的關注,至新作品中反思他回到故鄉煙台的經驗和現實。新作品亦體現了他採用攝影以外的媒介於其創作中。

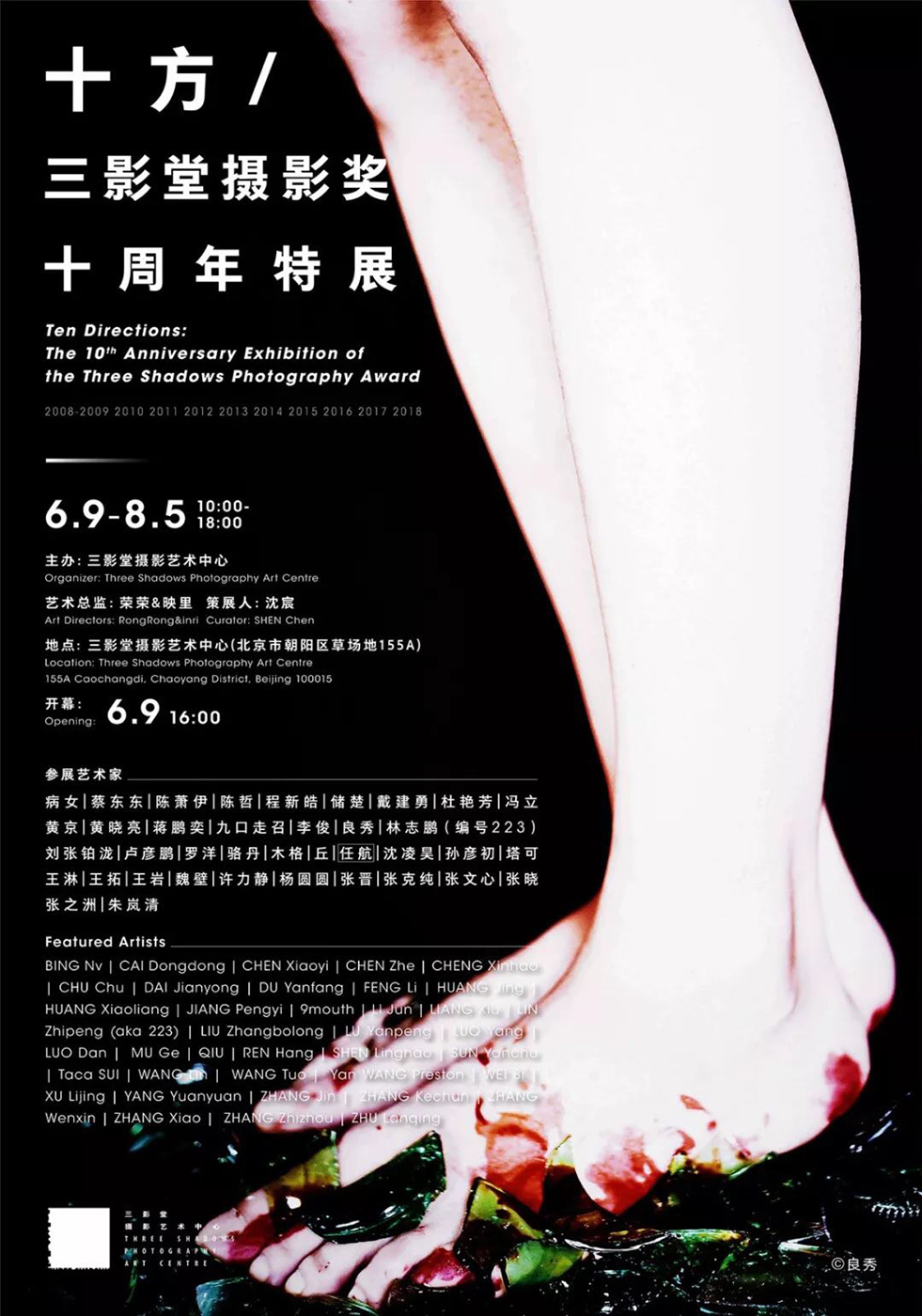

張曉憑著《海岸線》系列獲得 2011 年的法國匯豐銀行攝影獎、2010 年的法國才華攝影基金中國區冠軍及 2009 年的候登科攝影獎,及後又憑著《他們》系列在 2010 年獲得三影堂攝影獎大獎。張曾參展中國北京尤倫斯當代藝術中心的“The World in 2015” (2015) 及多個攝影節包括法國巴黎布朗利碼頭博物館的 Photoquai 2015 和第九屆法國布雷斯特攝影節。

張曉現居於中國四川成都。

)