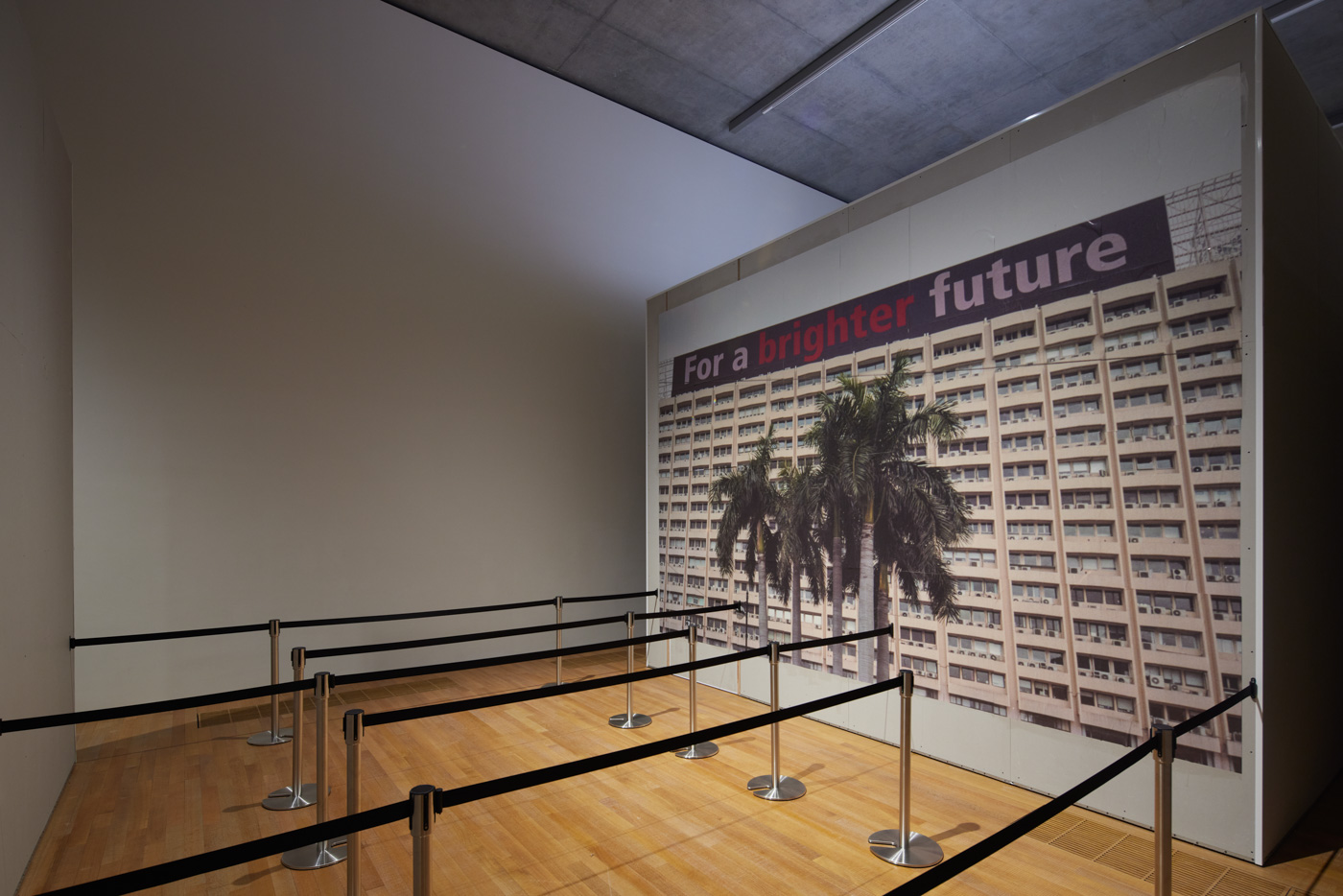

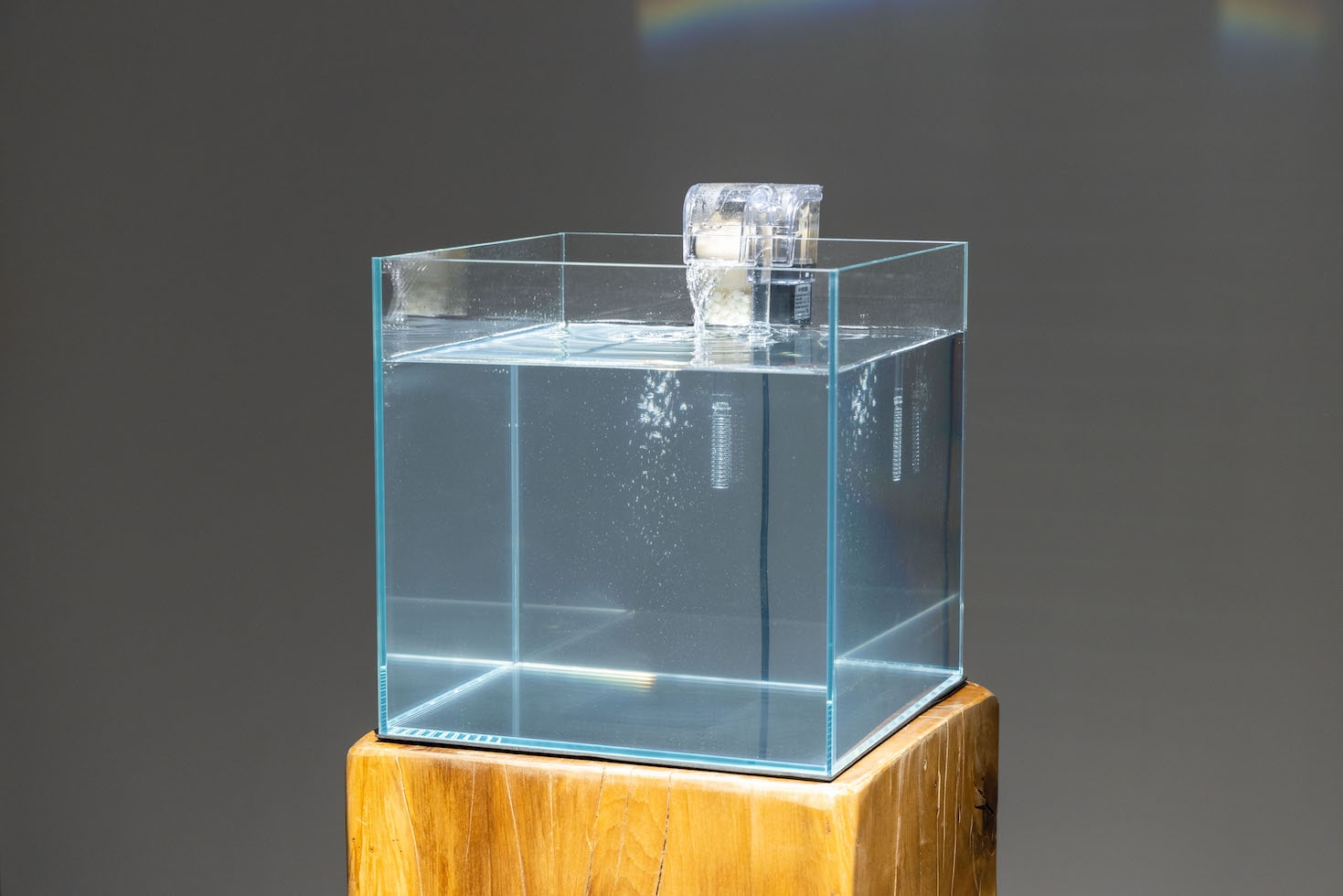

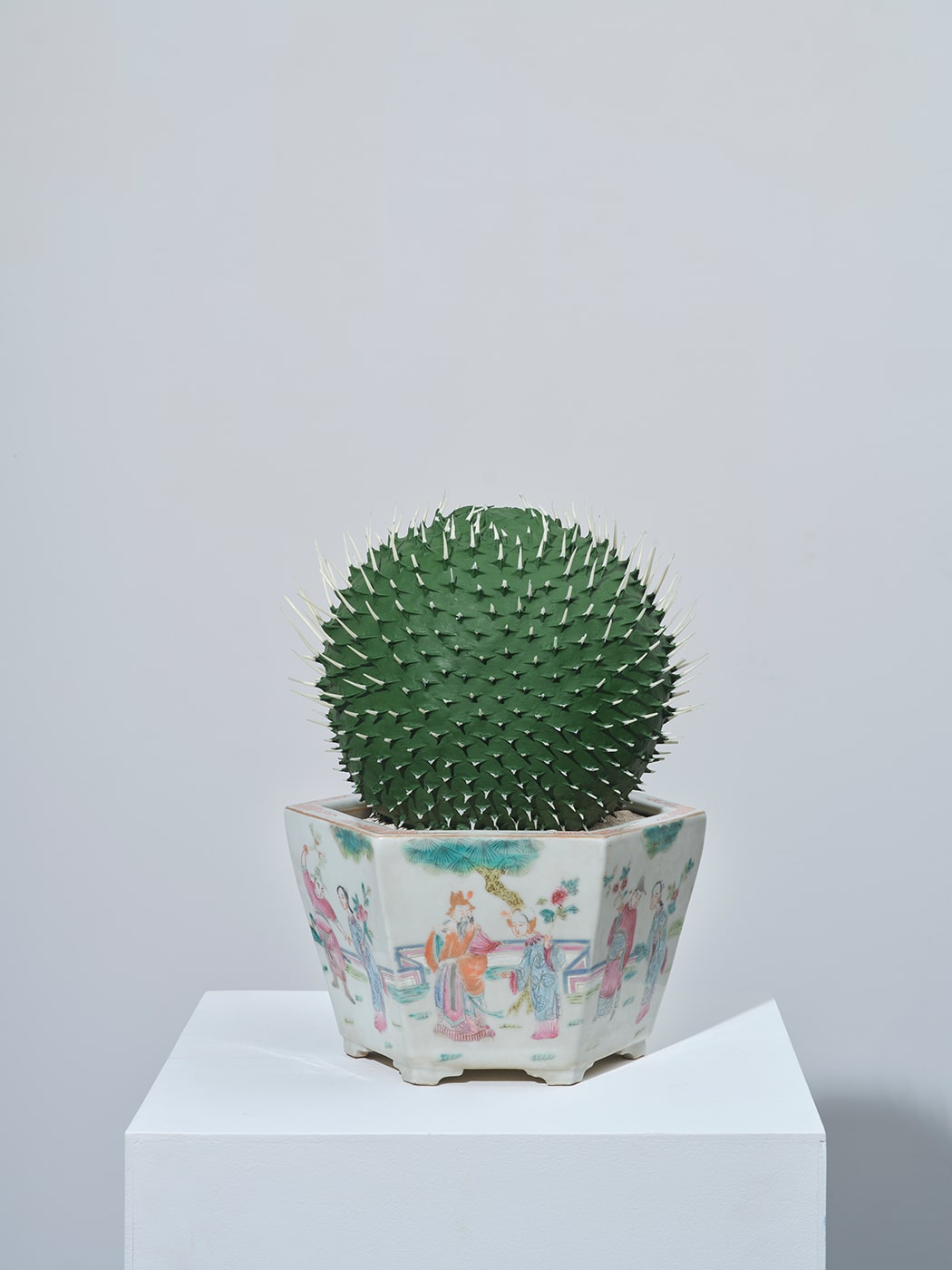

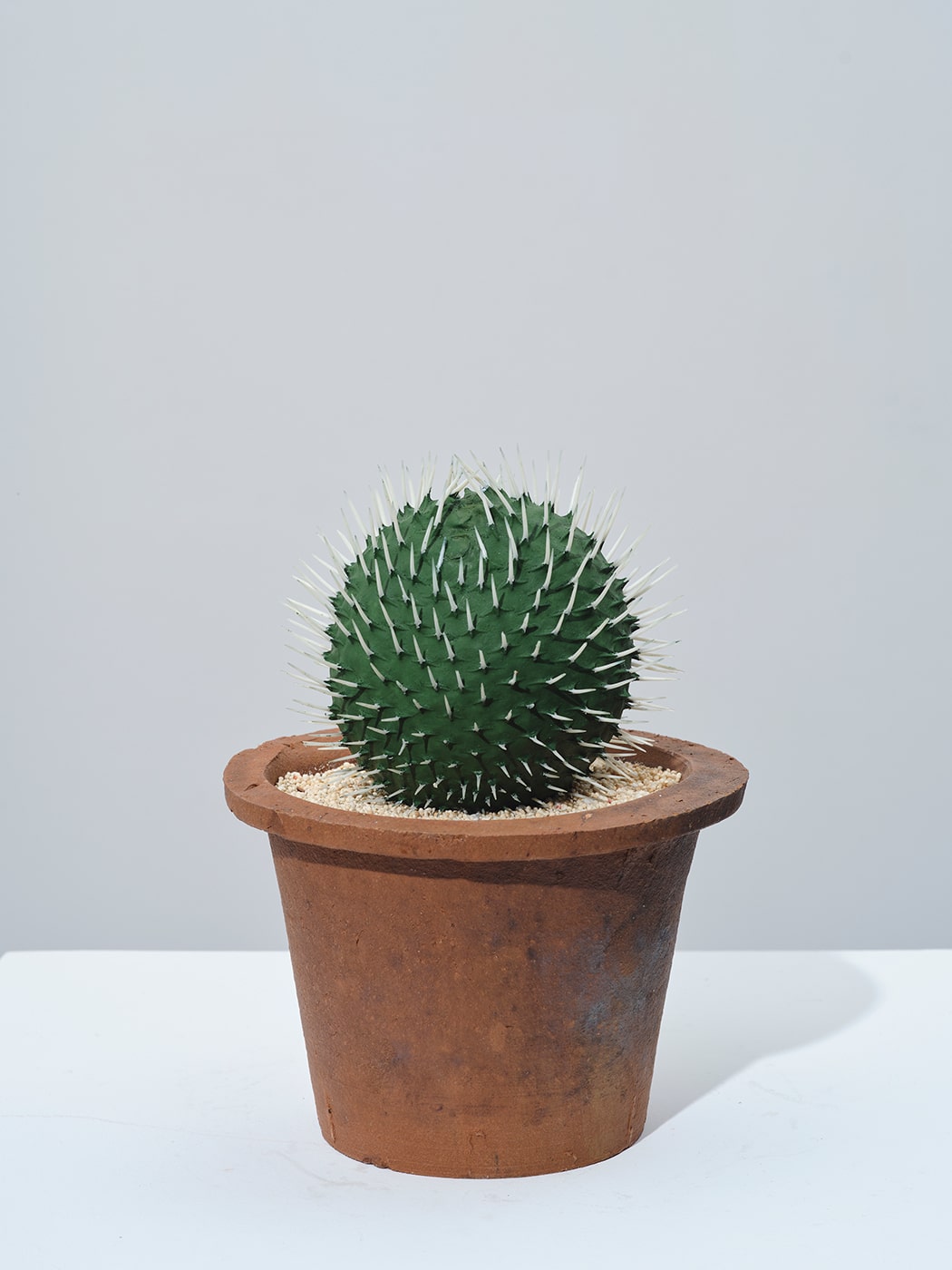

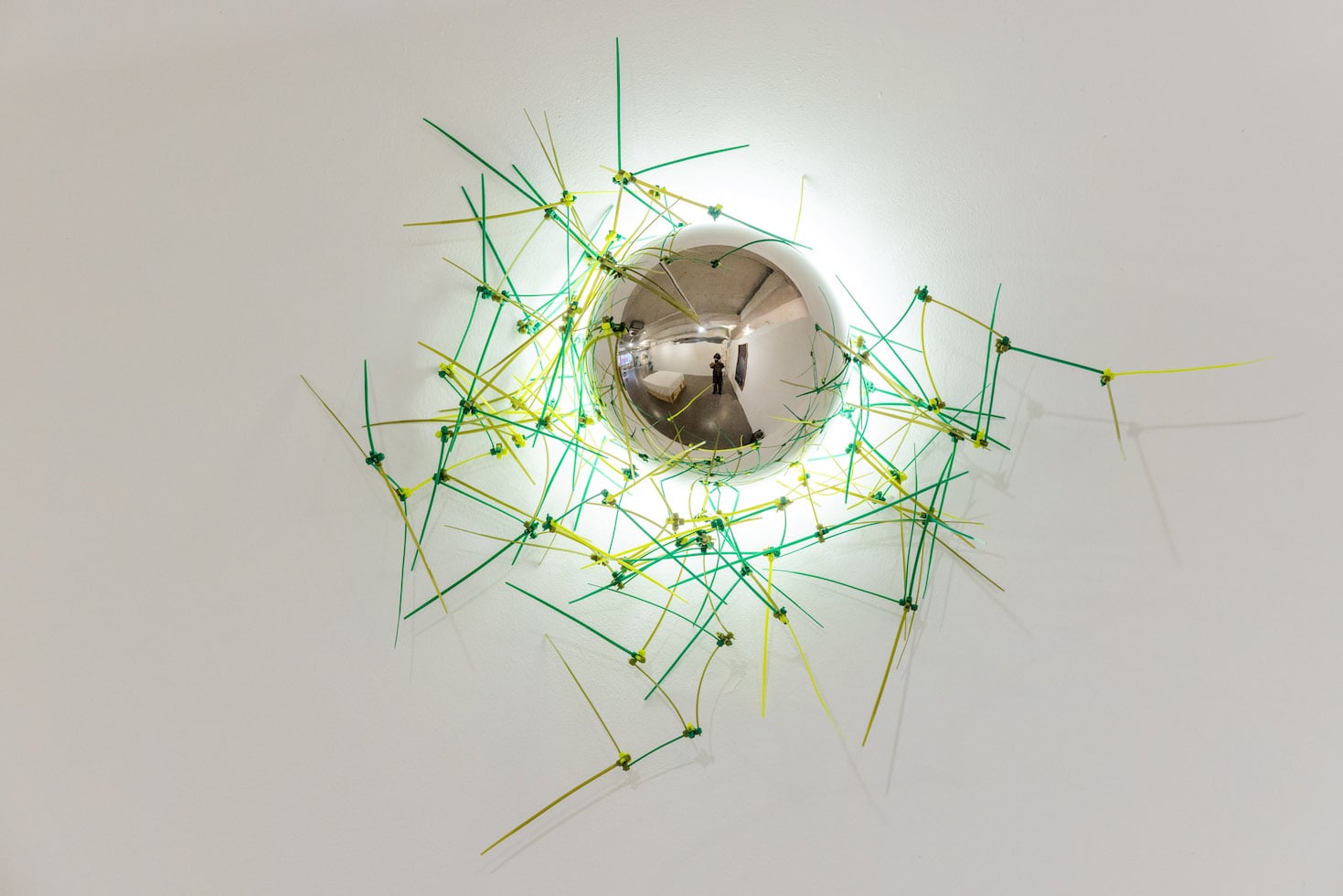

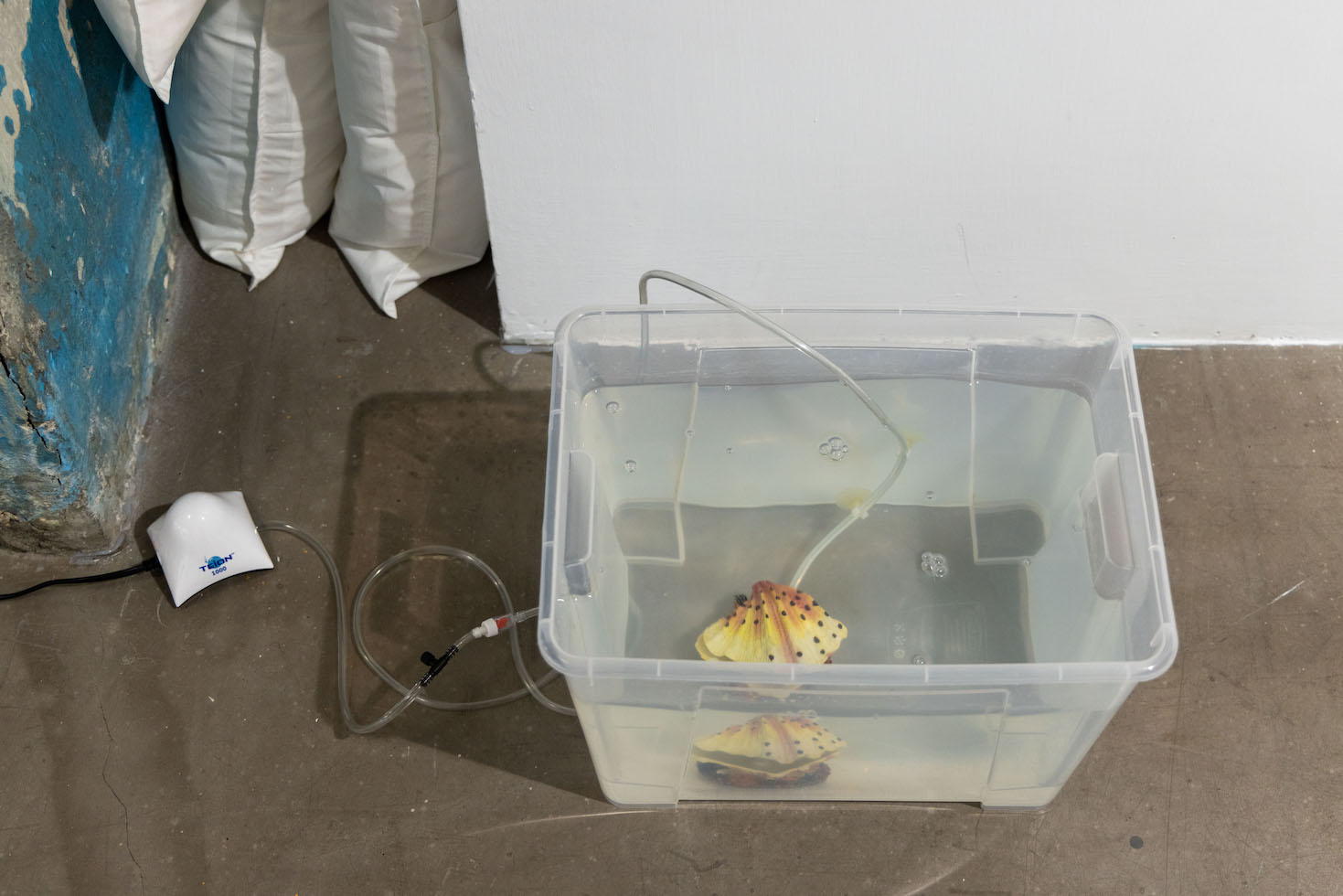

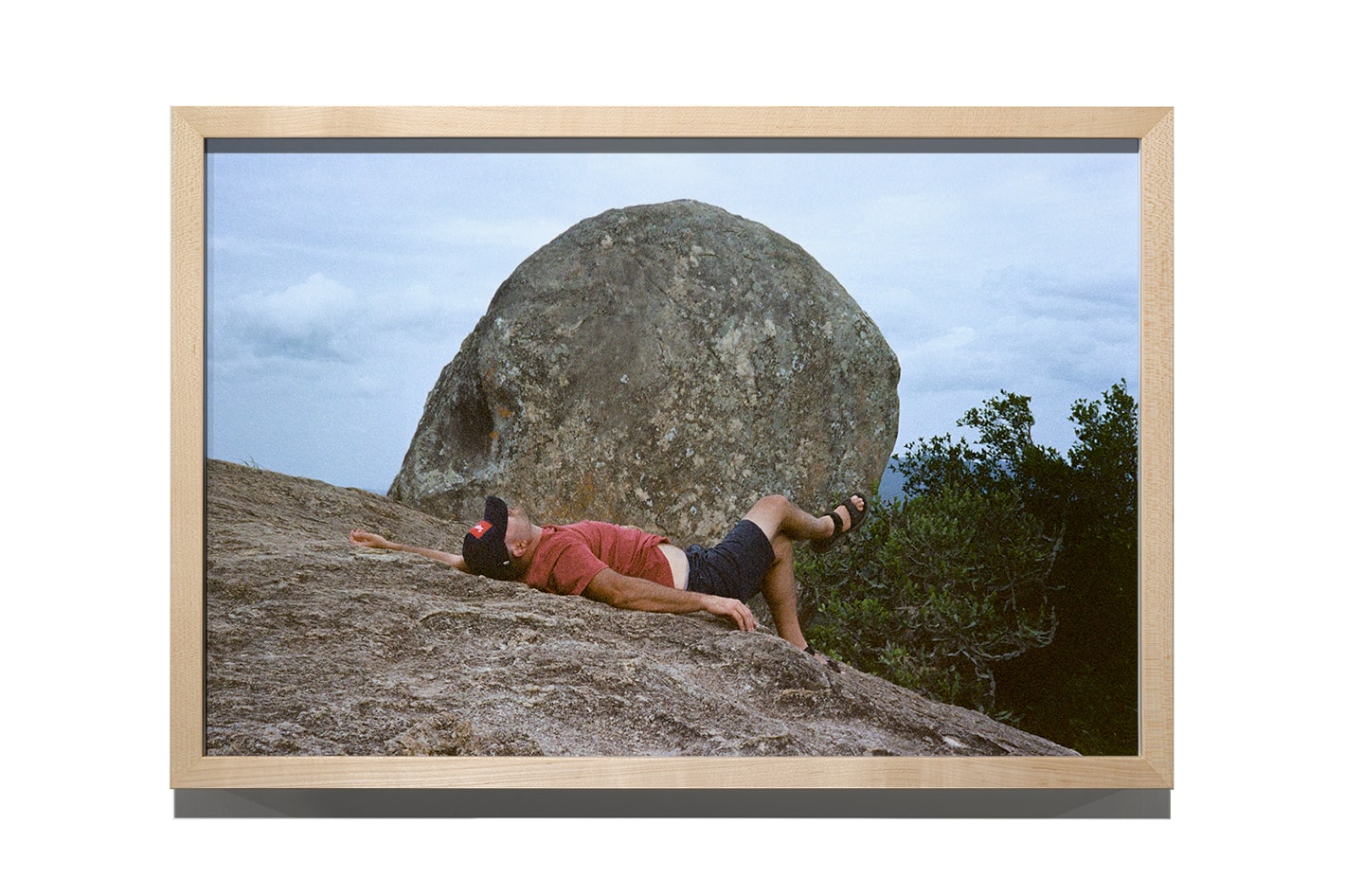

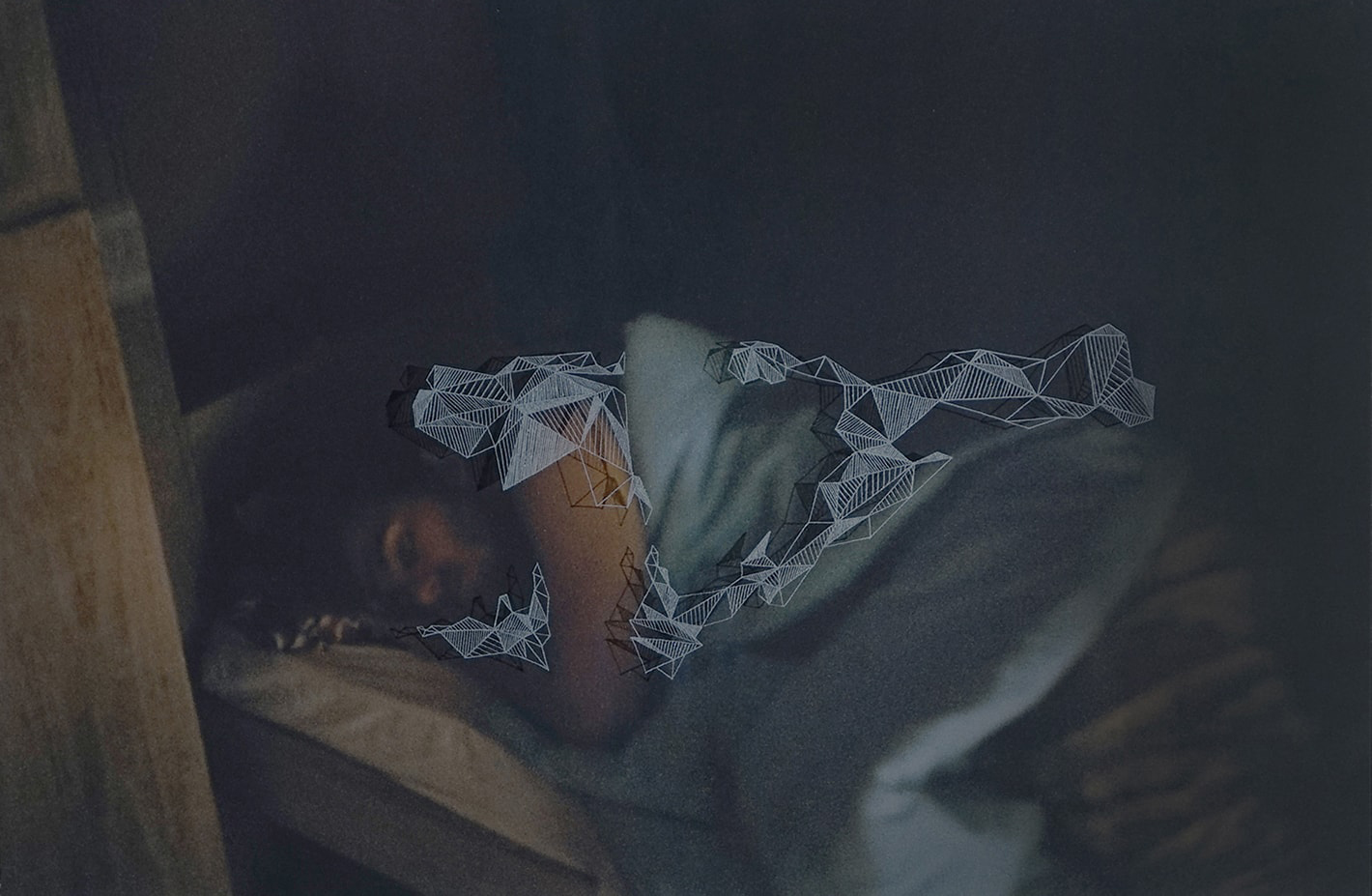

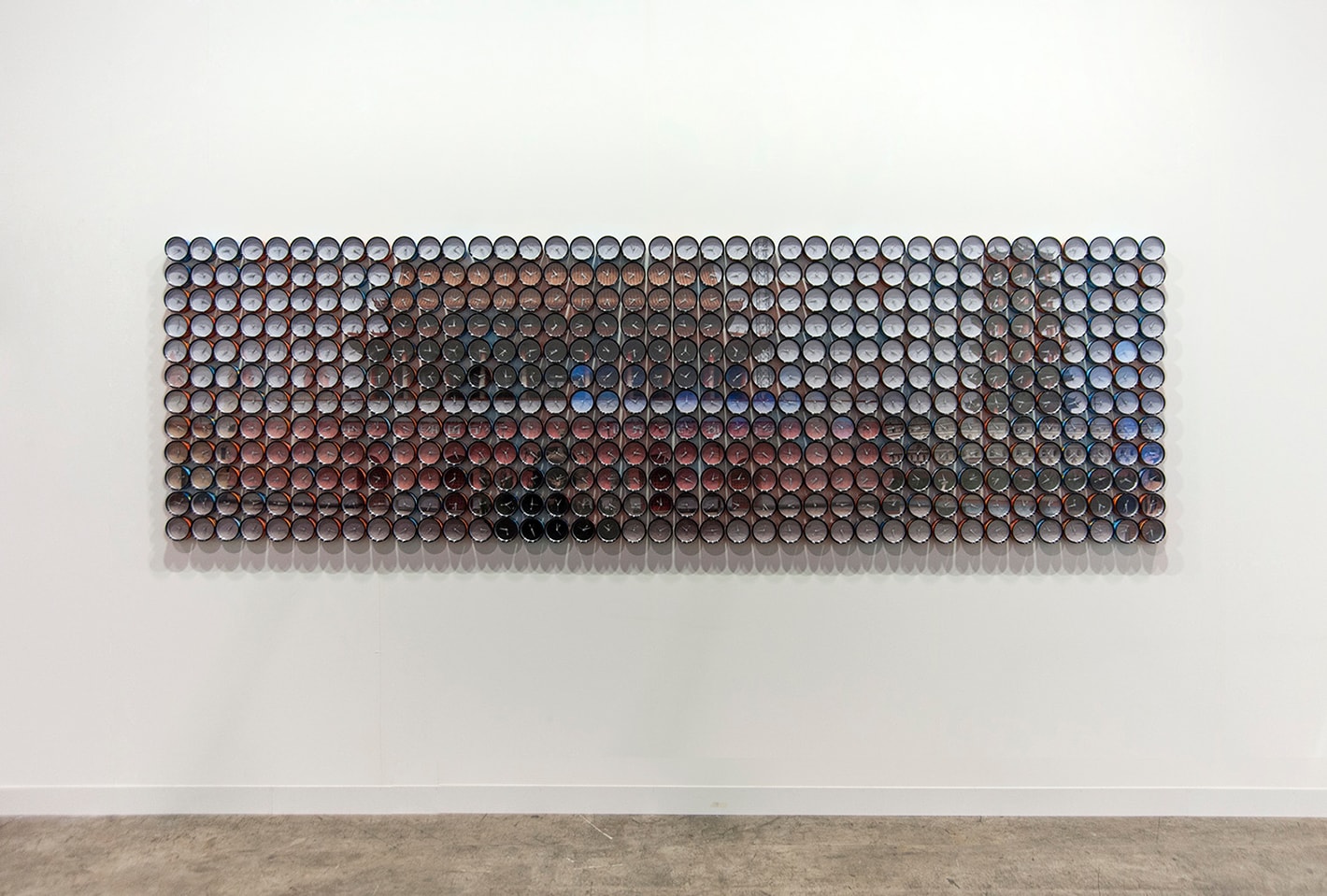

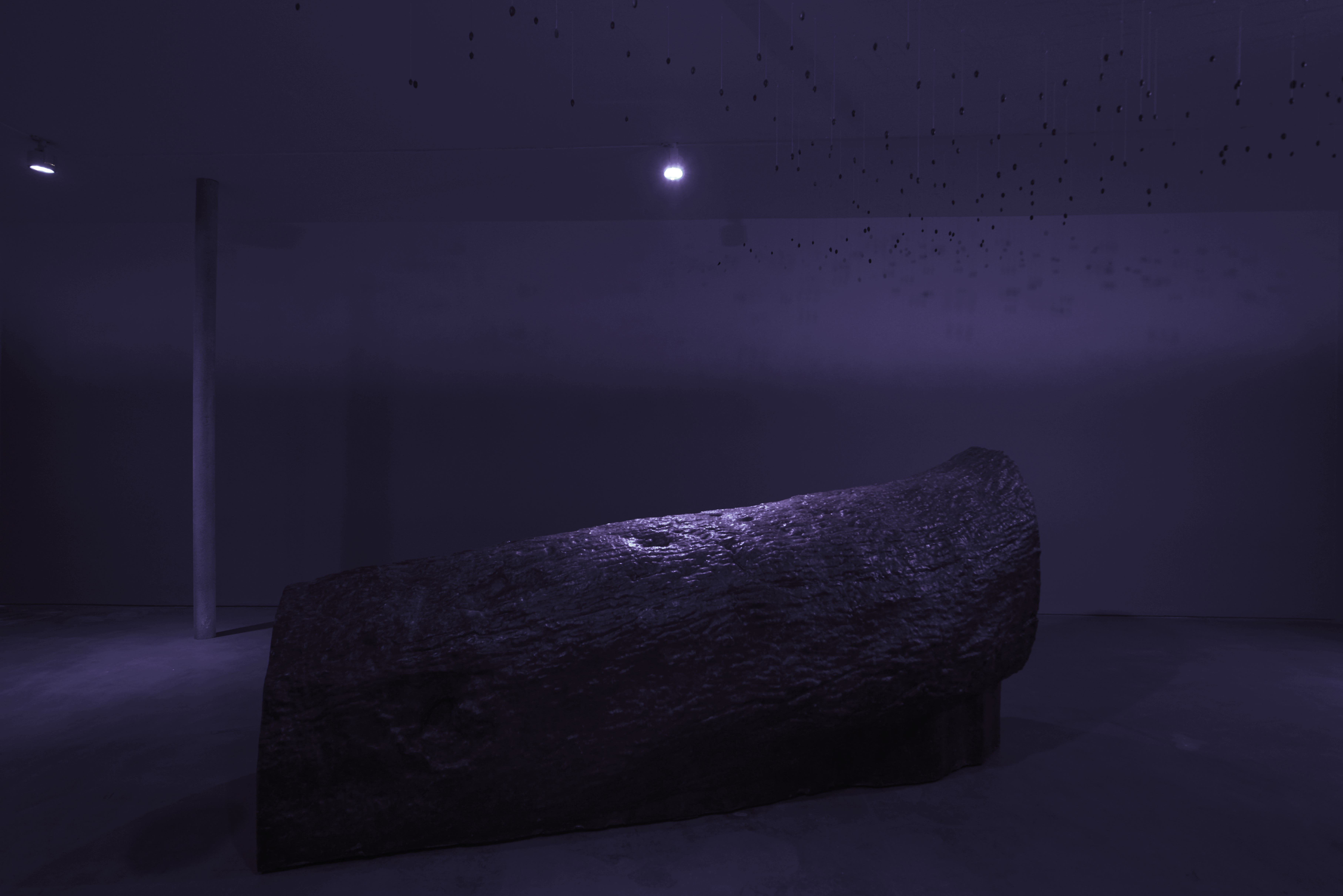

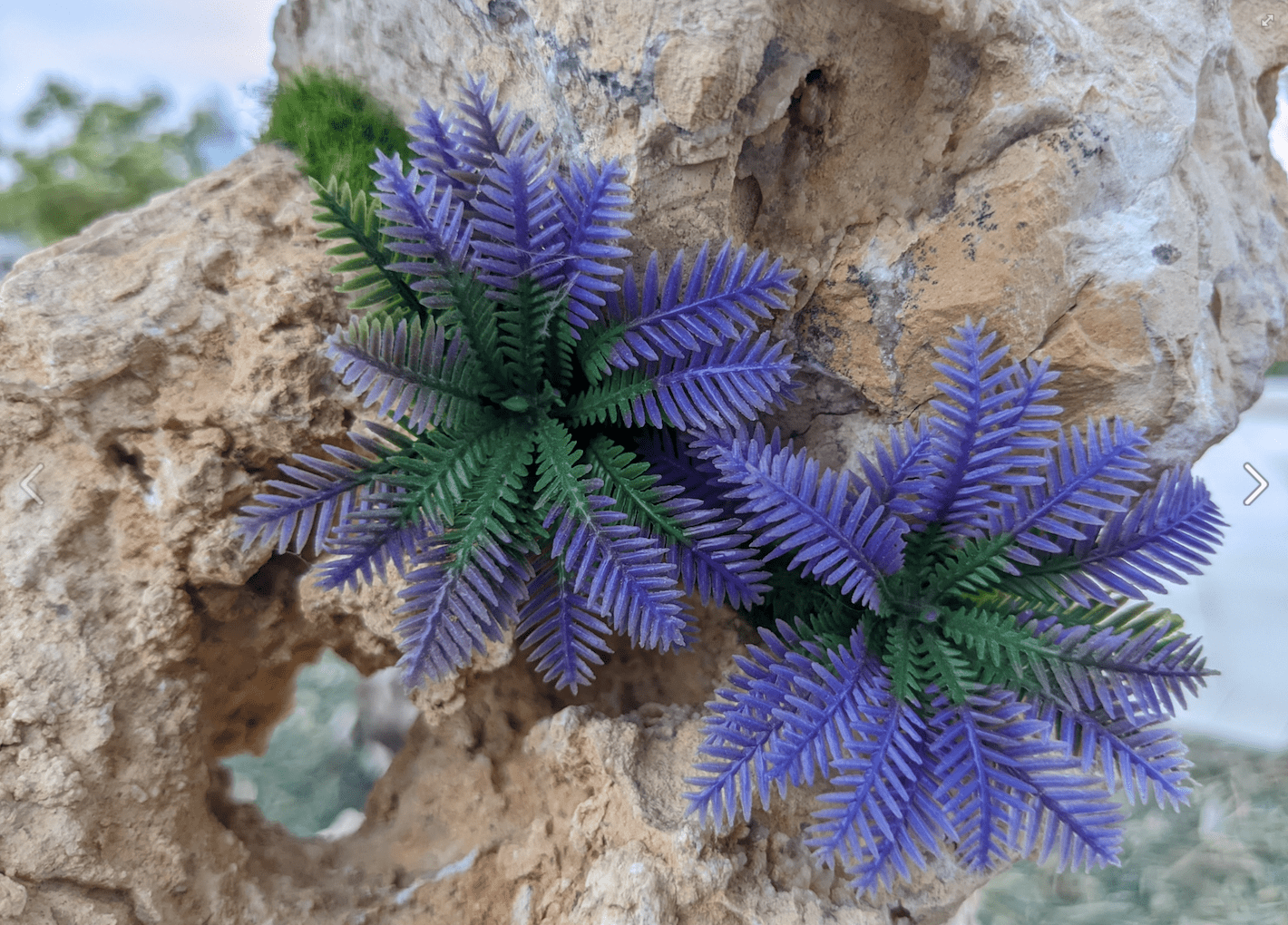

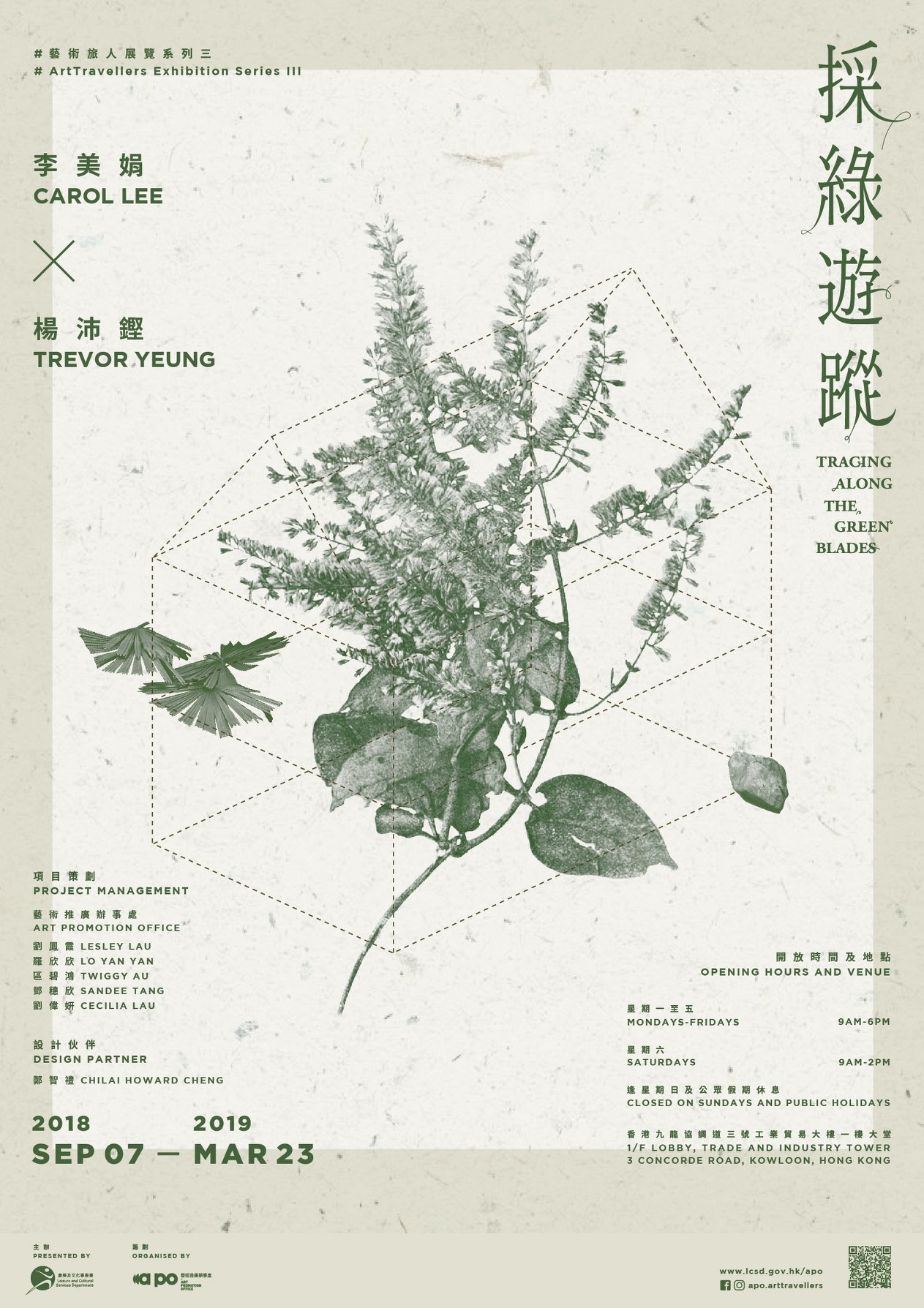

楊沛鏗採用植物生態、園藝、攝影和裝置隱喻人與人之間的關係,並從中尋求舒懷。他以親密關係和個人經歷為創作靈感,再將之轉化為圖像和大型裝置作品,通過創造不同規模的系統,探索社會結構背後的邏輯。

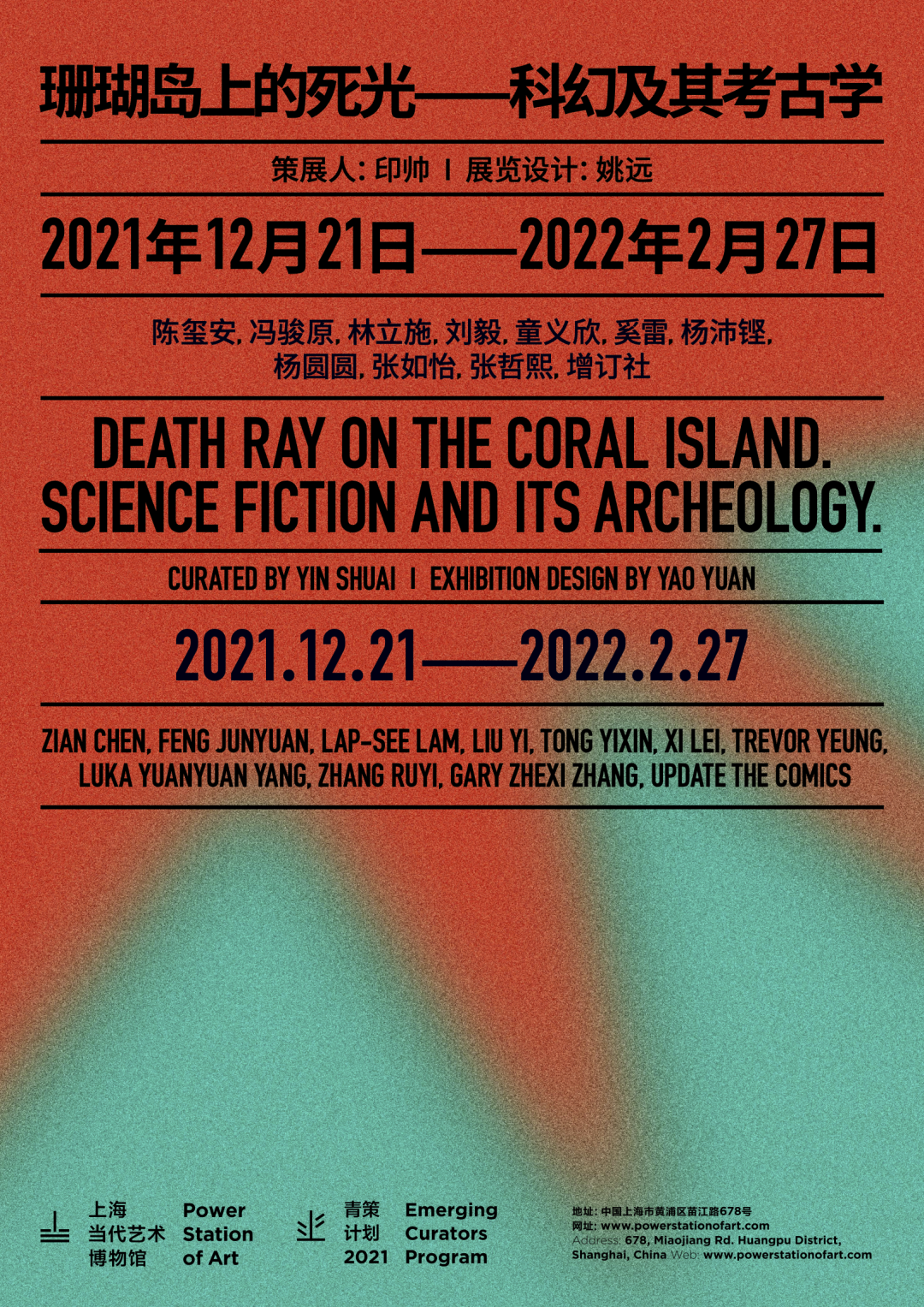

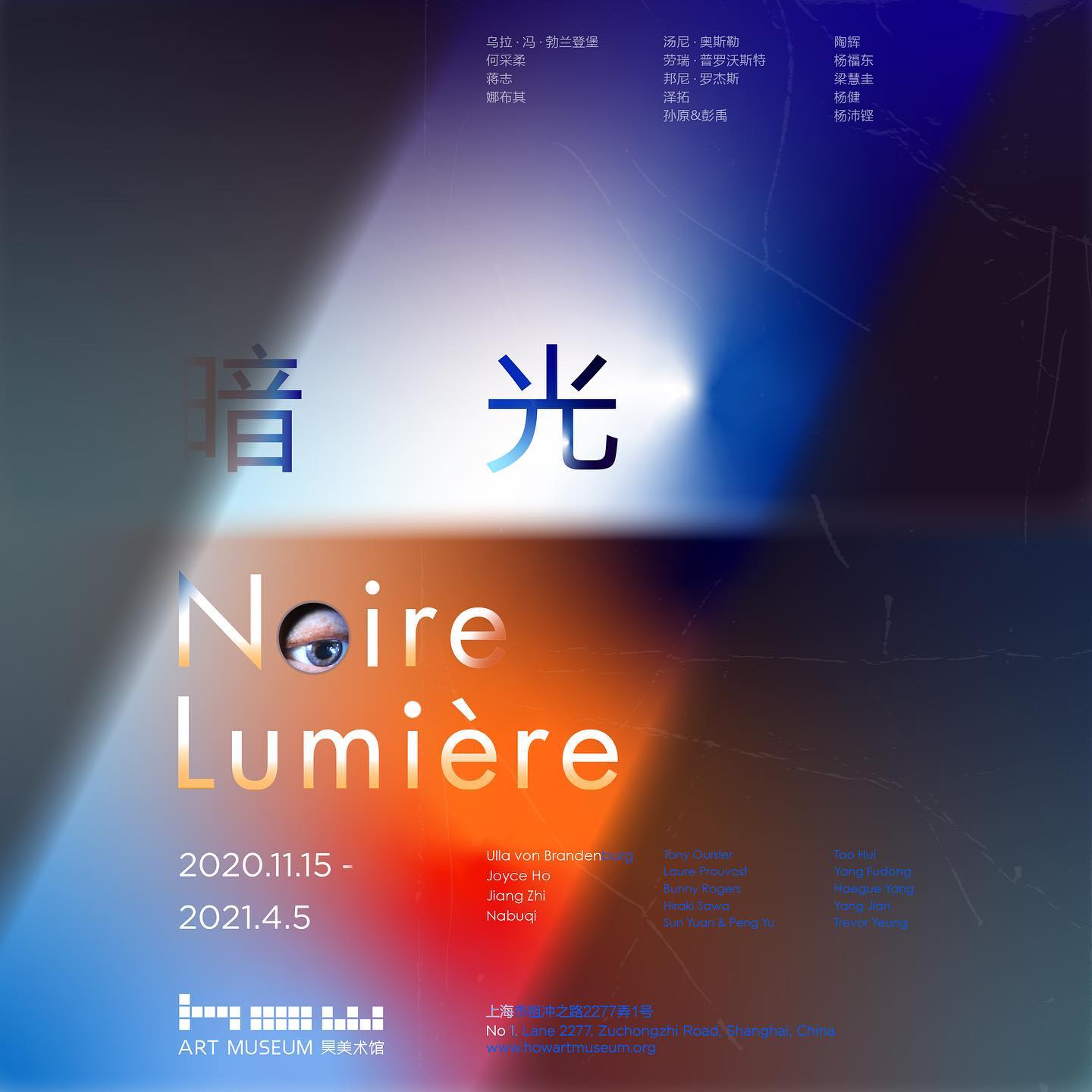

2024年,楊沛鏗代表香港參與第60屆威尼斯視藝雙年展,並於2025年6月在香港M+舉行回歸展。他曾入圍2023年希克獎及2021年未來世代藝術獎。楊沛鏗曾於倫敦Gasworks(2023)、香港Para Site藝術空間(2024)及北戴河阿那亞藝術中心(2024)進行個展巡展。他的作品於不同機構及雙年展中展出,包括香港藝術館(2025)、拉合爾雙年展(2024)、奧胡斯Kunsthal Aarhus(2024)、悉尼雙年展(2024)、香港M+(2023)、檳城Blank Canvas(2023)、巴黎現代藝術博物館(2022)、加德滿都三年展(2022)、香港大館當代藝術館(2022)、杜拜Jameel Arts Center(2022)、新加坡雙年展(2022)、上海當代藝術博物館(2021)、香港Para Site藝術空間(2020)、科隆雕塑公園(2020)、及里昂雙年展(2019)等。

楊沛鏗現於香港生活及工作。