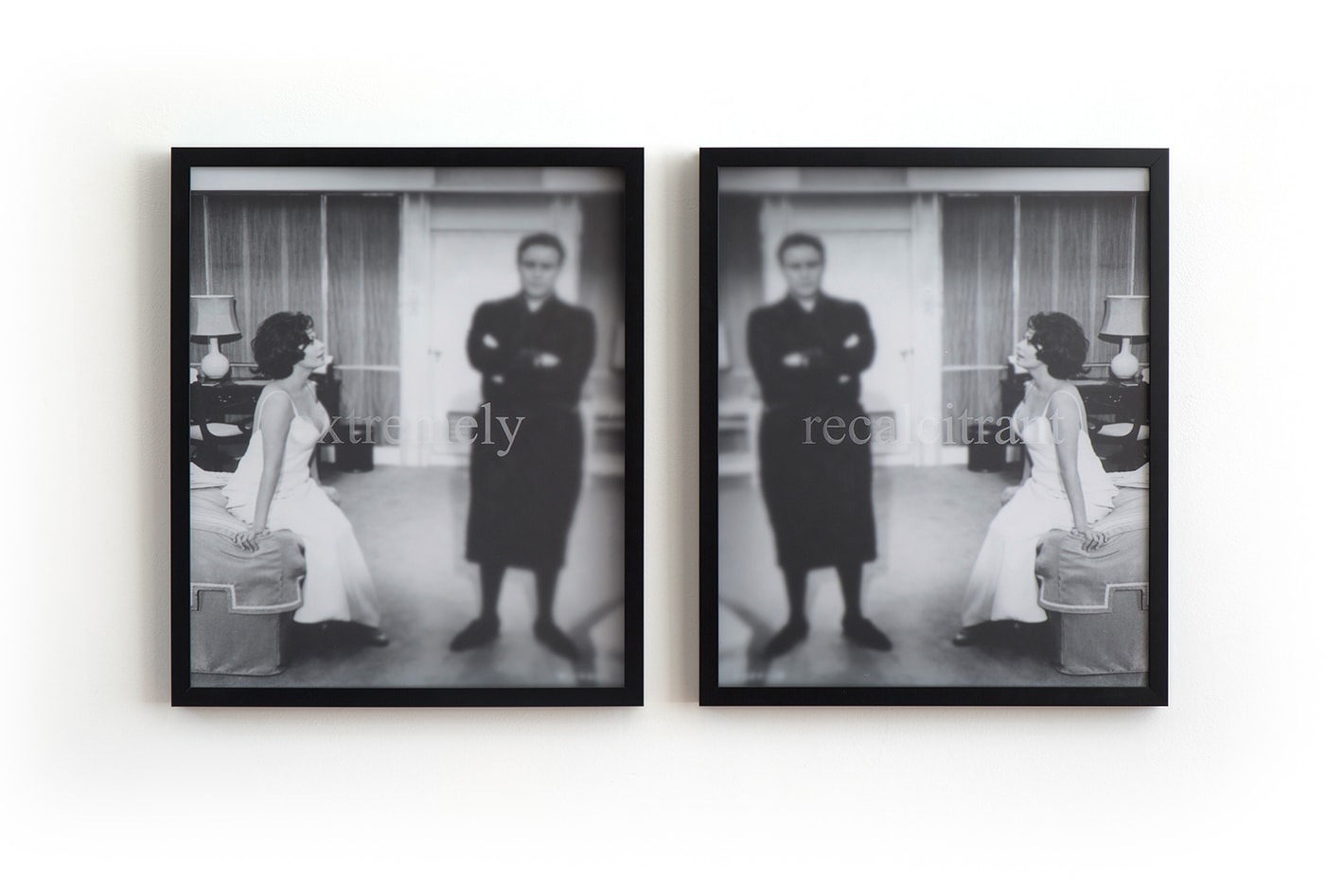

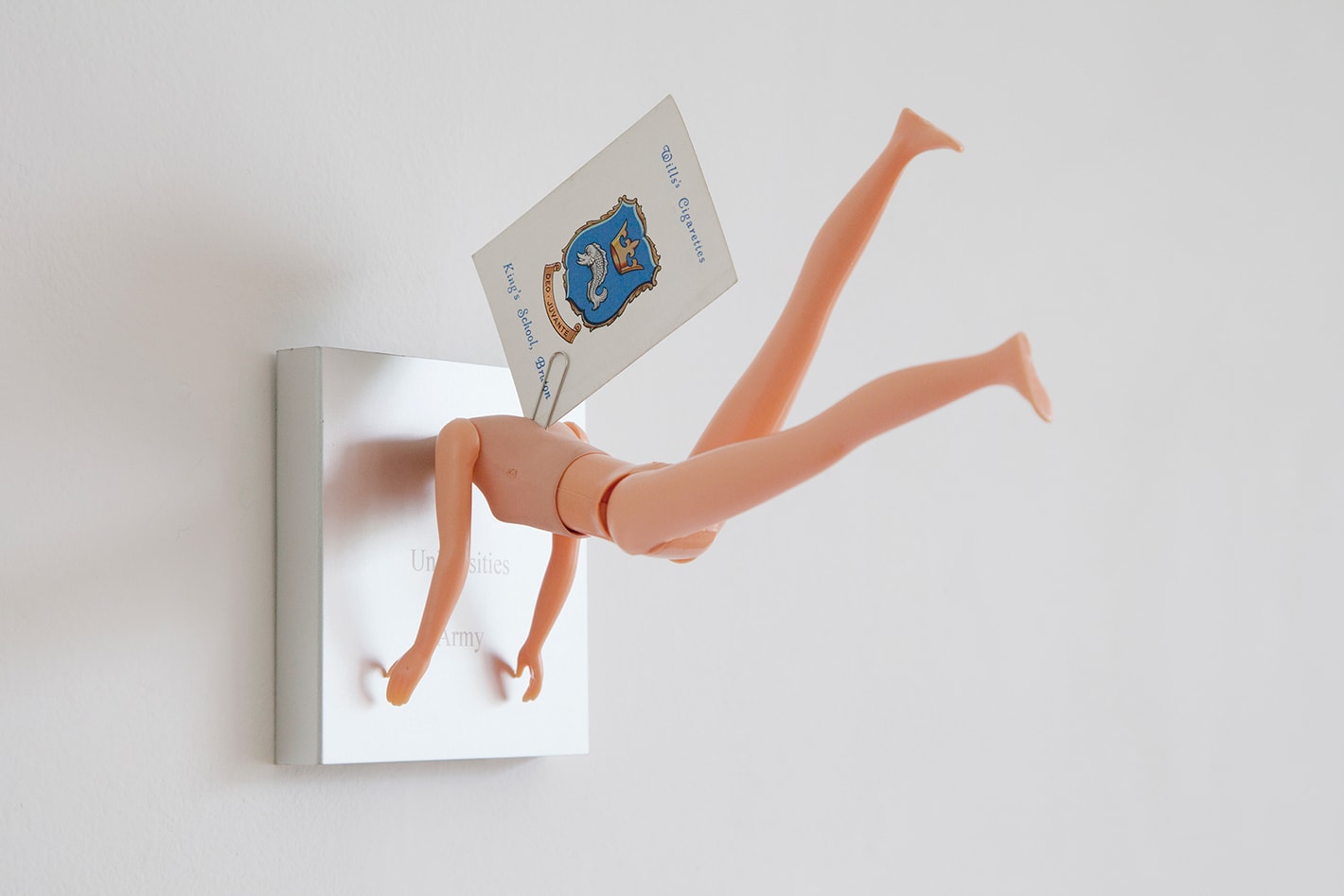

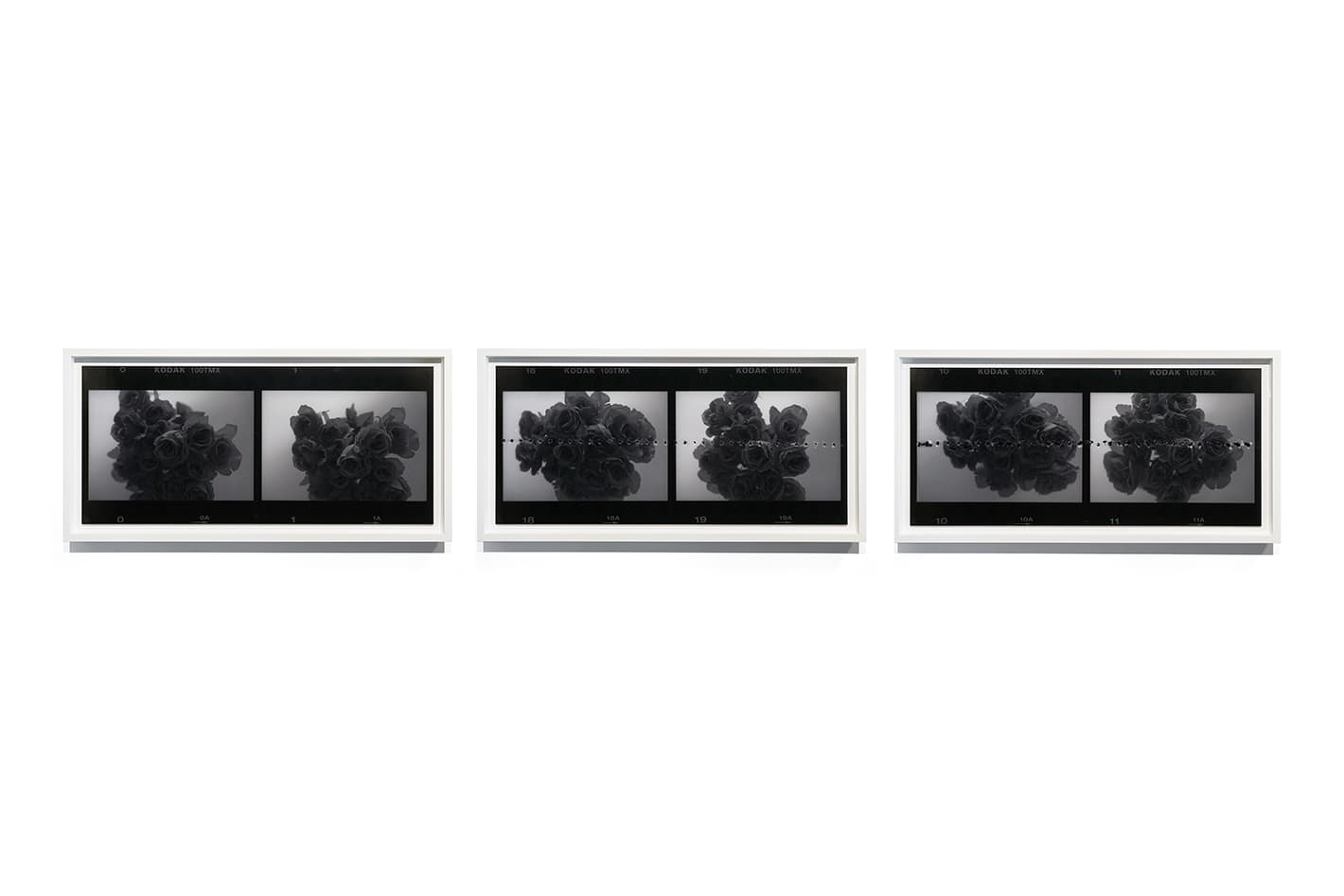

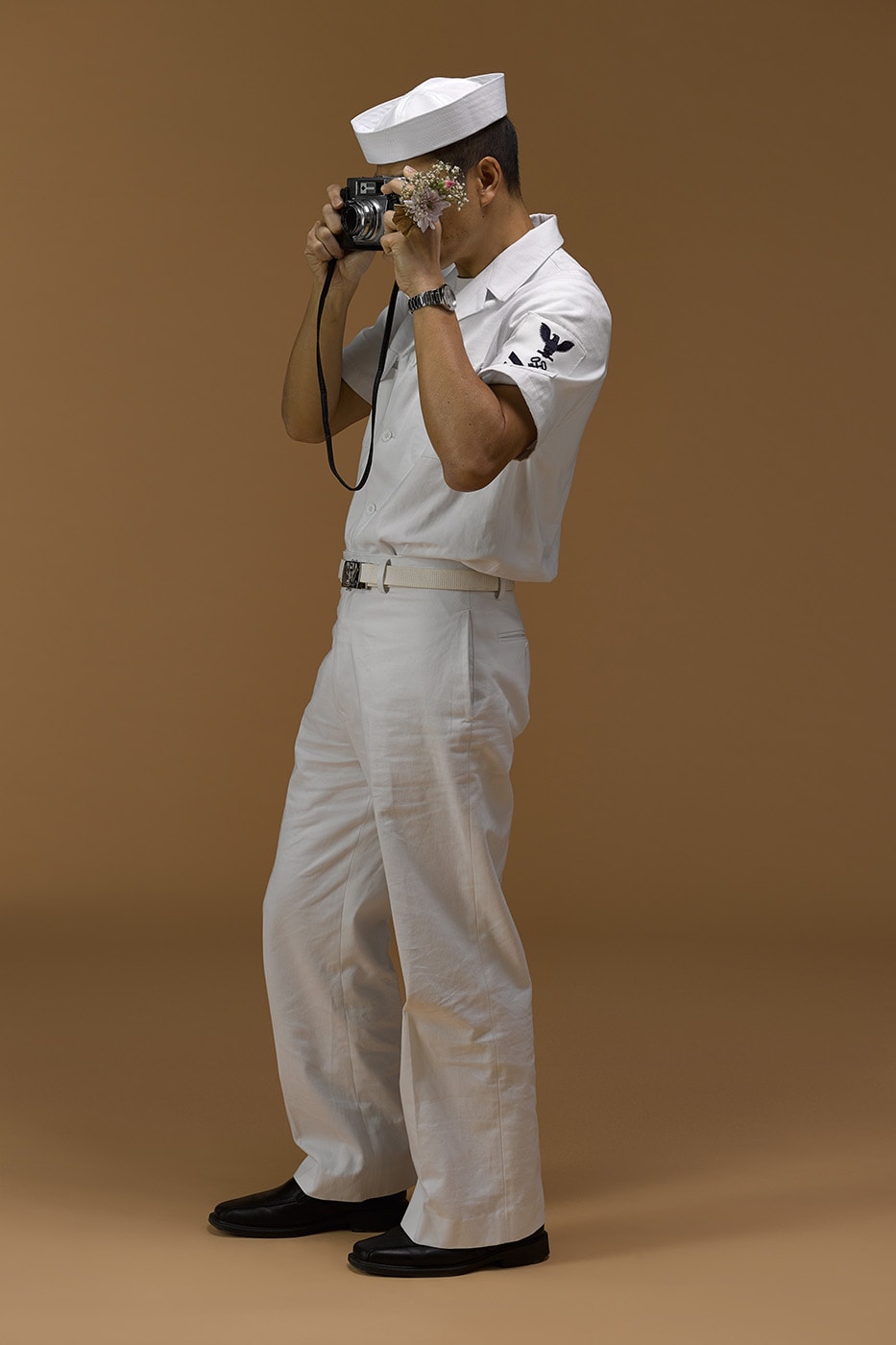

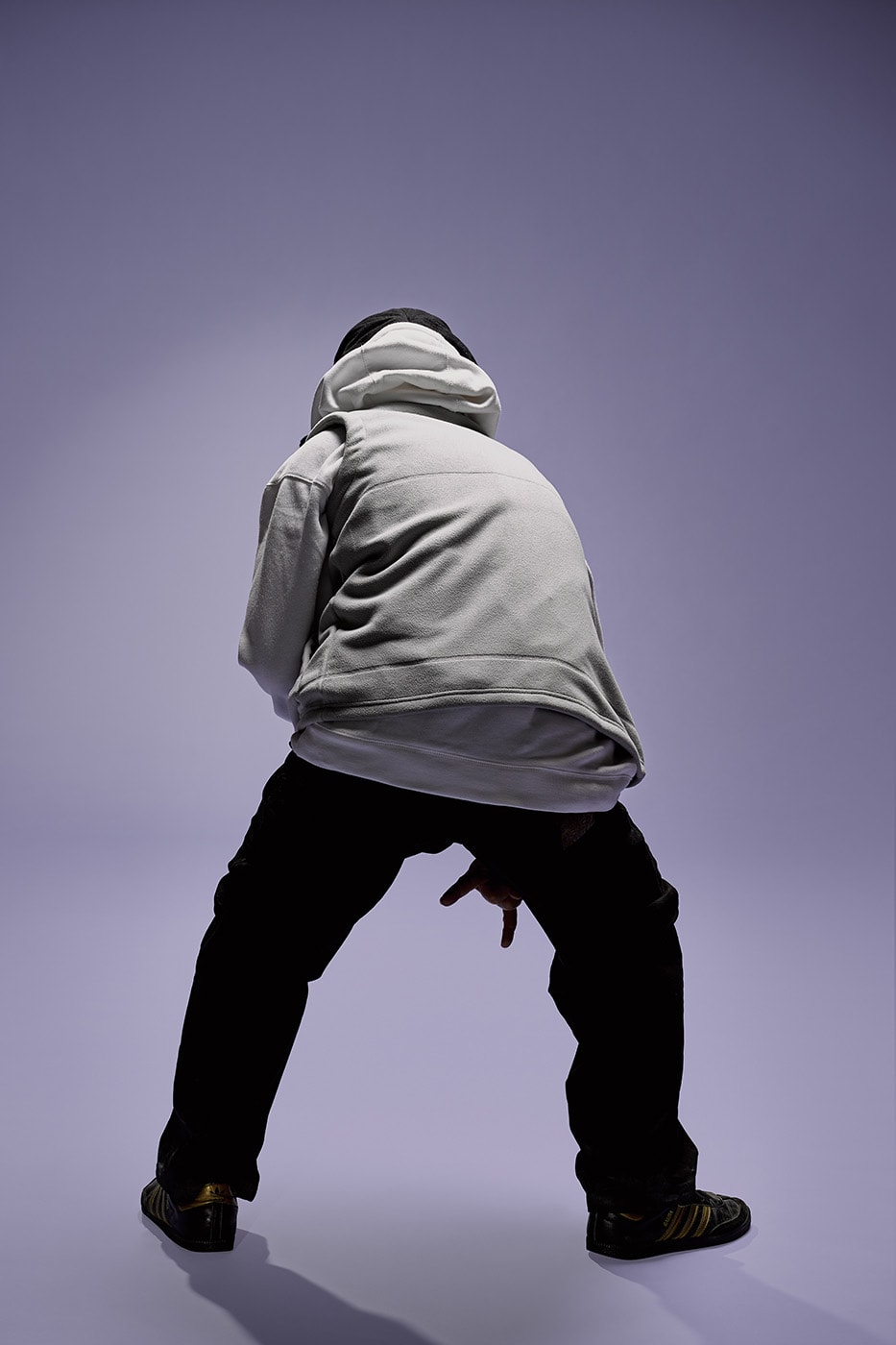

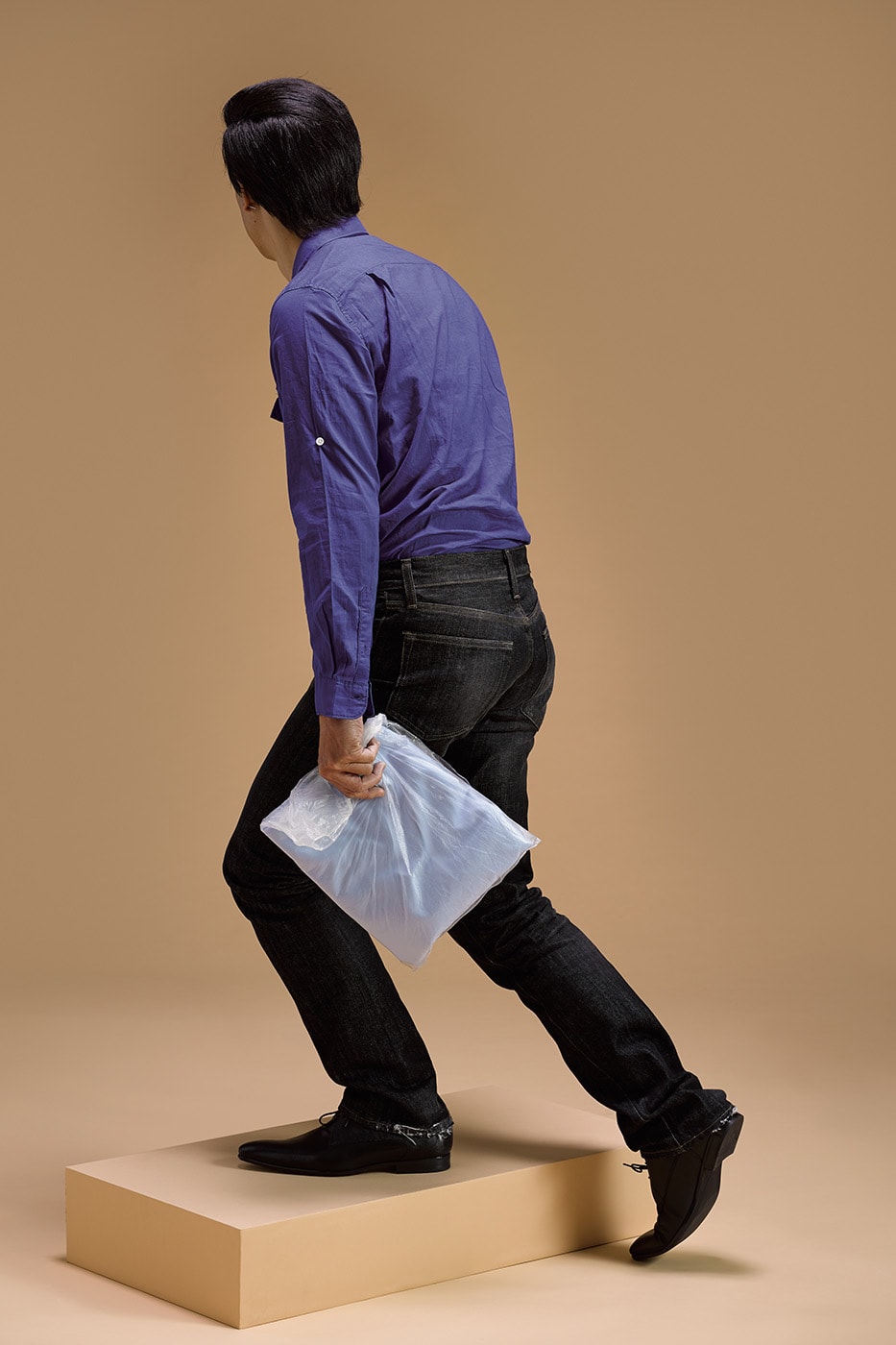

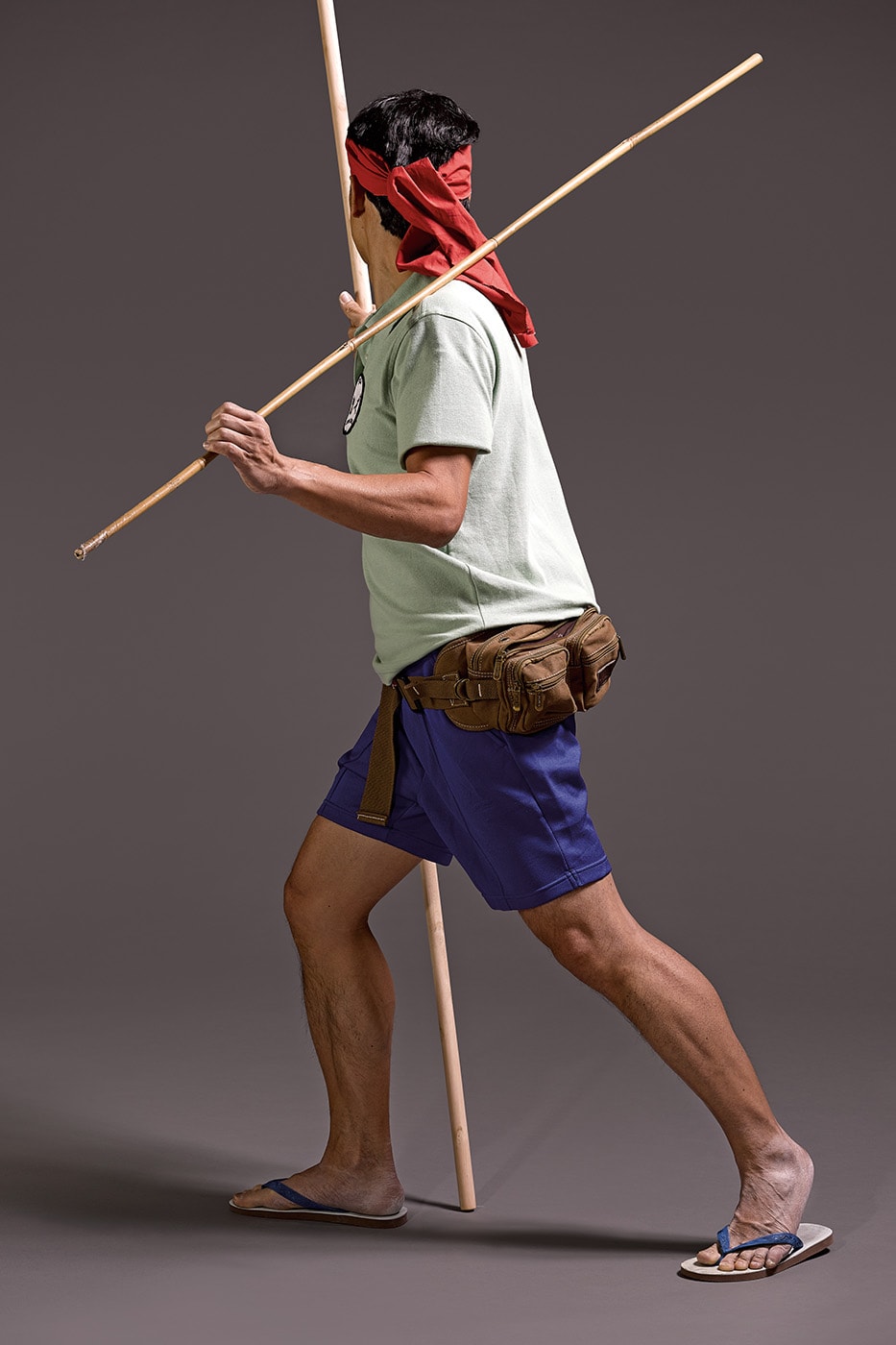

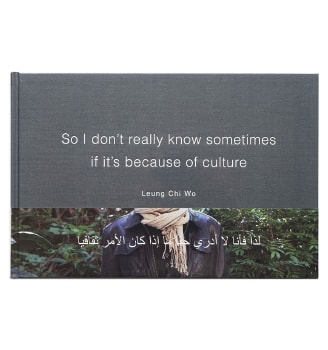

梁志和(1968年生於香港)透過攝影、文字、現成物、行為及裝置,融合歷史資料搜集及概念化的探究,驅使我們對記憶、權力體系和歷史矛盾產生懷疑。他還收保和拼合現成舊物、檔案資料和影像,從而將微不足道的日常事件與政治事件並列和對照。他的研究式創作時常關注歷史編纂學中的裂隙與曖昧性。對梁氏來說,歷史總是有權力的掌握者所書寫的。他近期的研究和創作以香港殖民歷史及後殖民現實為重點。

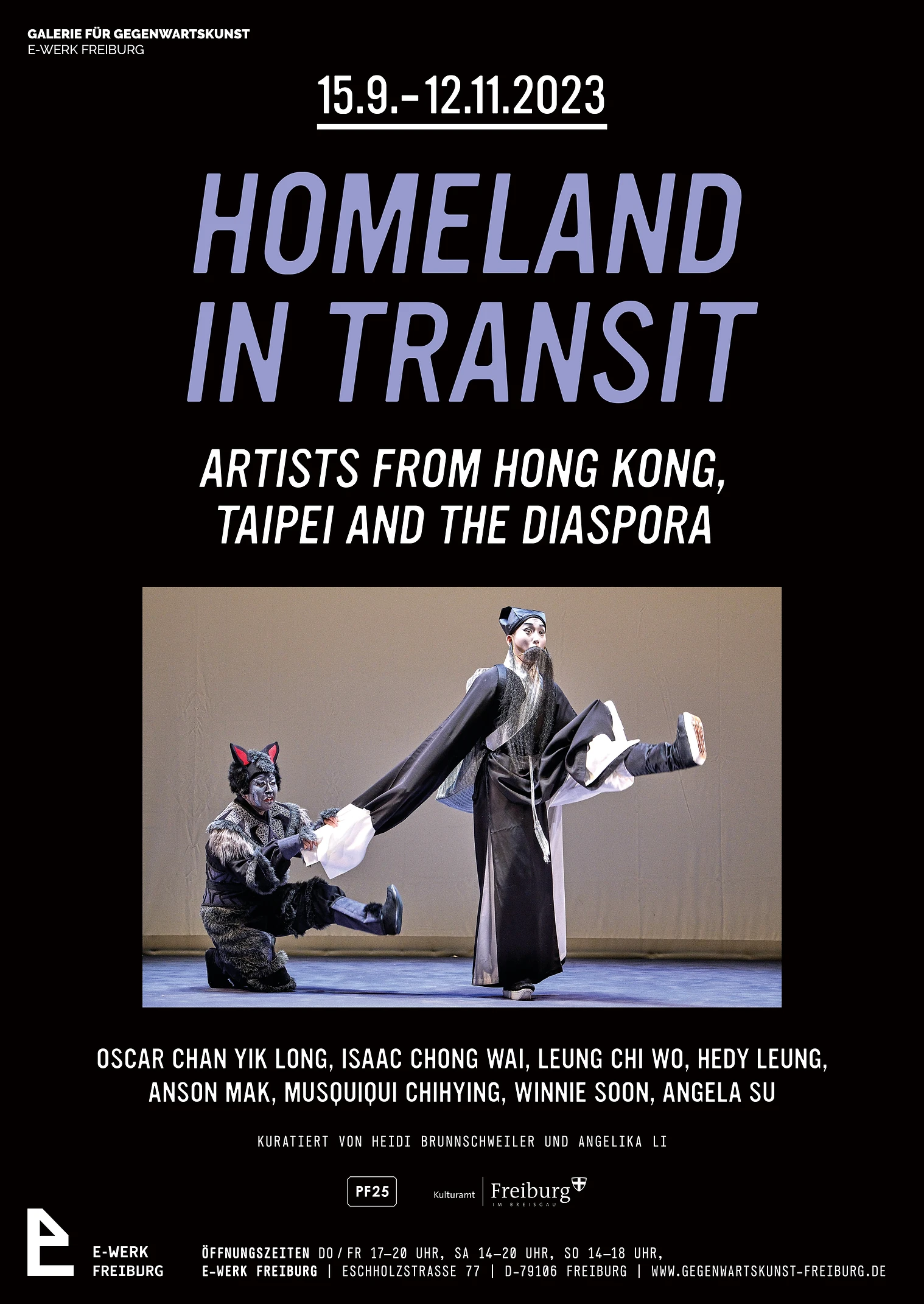

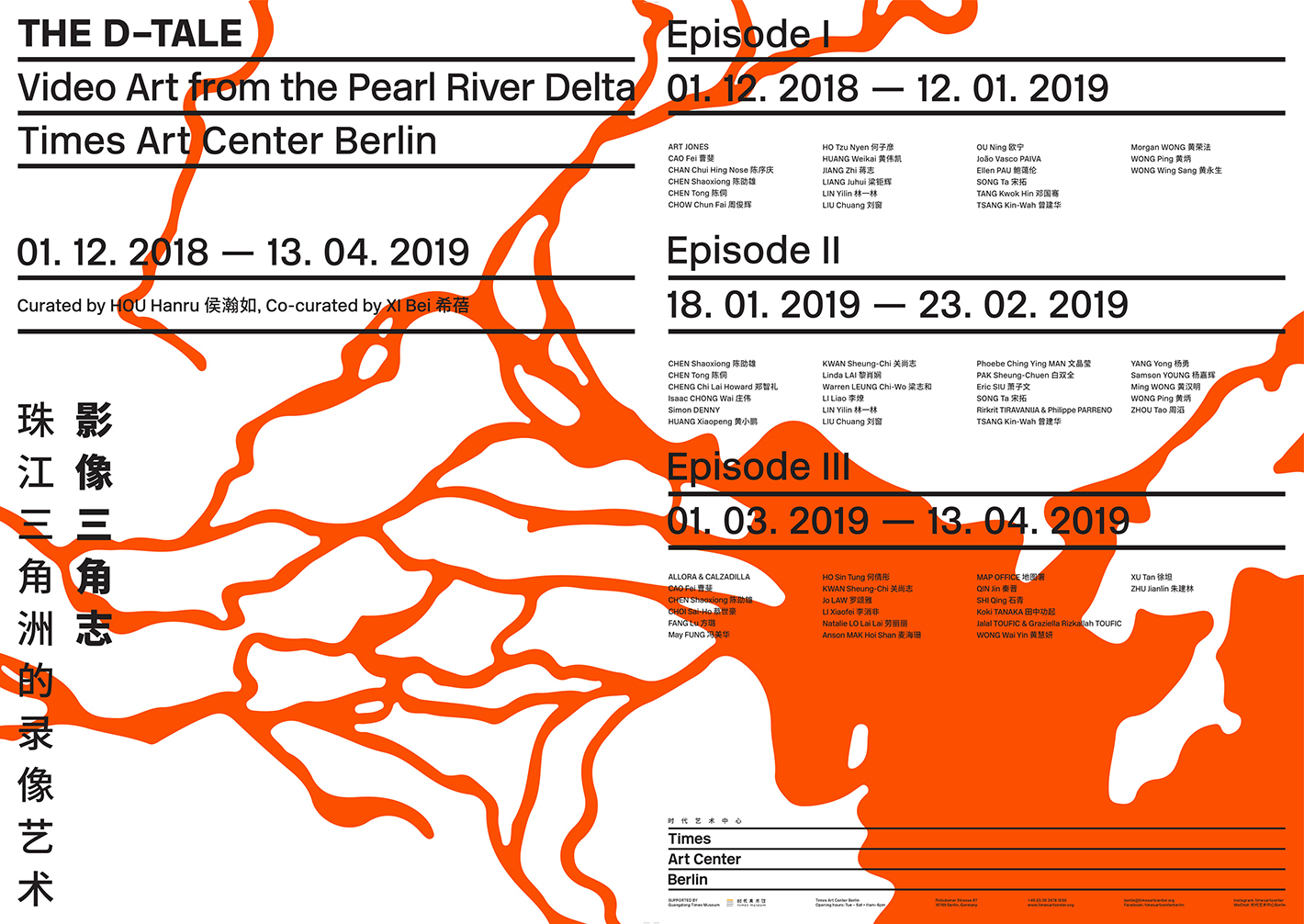

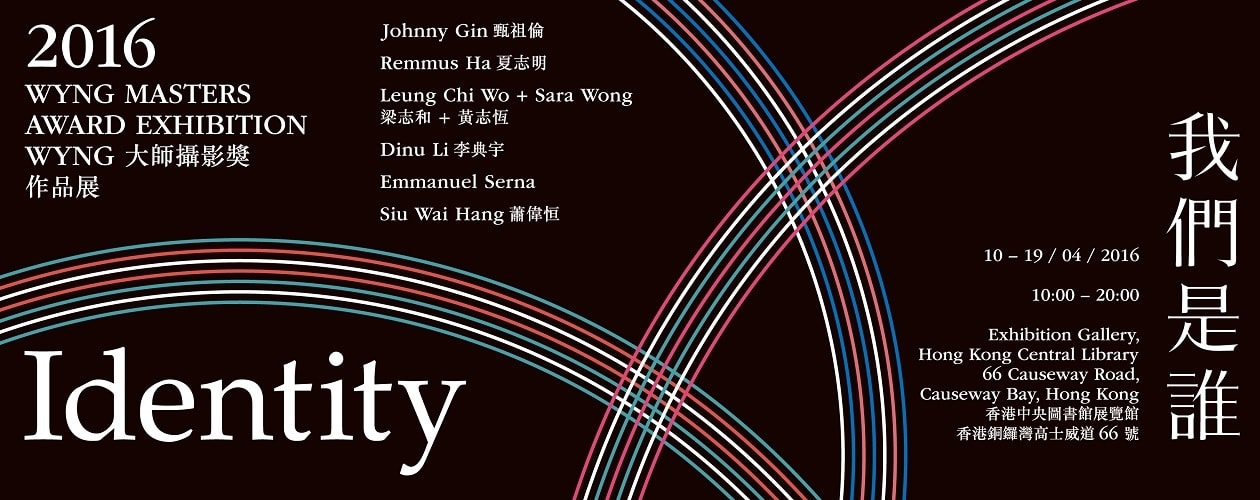

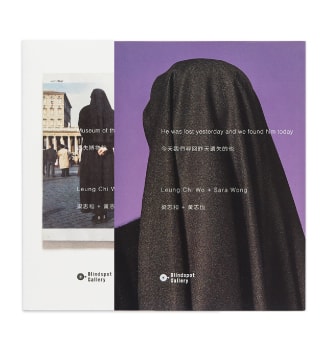

2001年,梁志和與他的長期拍檔黃志恆代表香港參加威尼斯雙年展,此為香港館於威尼斯雙年展的首次呈現。梁氏的個展包括SCAD美術館(與黃志恆的個展;薩凡納,2023);刺點畫廊(香港,2023);Eaton(香港,2023);The Mills 南豐紗廠(香港,2015);OCT當代藝術中心(回顧展;深圳,2015),ISCP(紐約,2013)及香港藝術中心(香港,2012),等等。梁志和所參與的群展和雙年展包括在香港藝術館(香港,2023)、阿那亞藝術中心(北戴河區,2023)、Para Site(香港,2023)、Asia Cultural Center(光州,2023)、M+(香港,2021)、亞洲協會(香港,2023)、愛知藝術三年展(名古屋,2019)、Times藝術中心(柏林,2018)、泰國雙年展(甲米,2018)、越後妻有大地藝術祭三年展(津南町,2018)、大館當代美術館(香港,2018)、新加坡國家博物館(新加坡,2018)、深港城市/建築雙城雙年展(深圳,2017)、泰特現代美術館(倫敦,2010年)及維也納美術館(維也納,2010)等地展出。

此外,梁氏亦於1996年參與創立了香港存在時間最長的獨立藝術機構Para Site。他現於香港居住和工作。

)