刺點畫廊榮幸呈現梁志和在畫廊第三次個展「過去的未來」,藝術家繼續闡述時光流逝中的非常規香港史。梁氏近來對香港殖民歷史研究聚焦於1982年,這一年中英政府就香港回歸開始談判,使得這座城市的未來變得波譎雲詭。

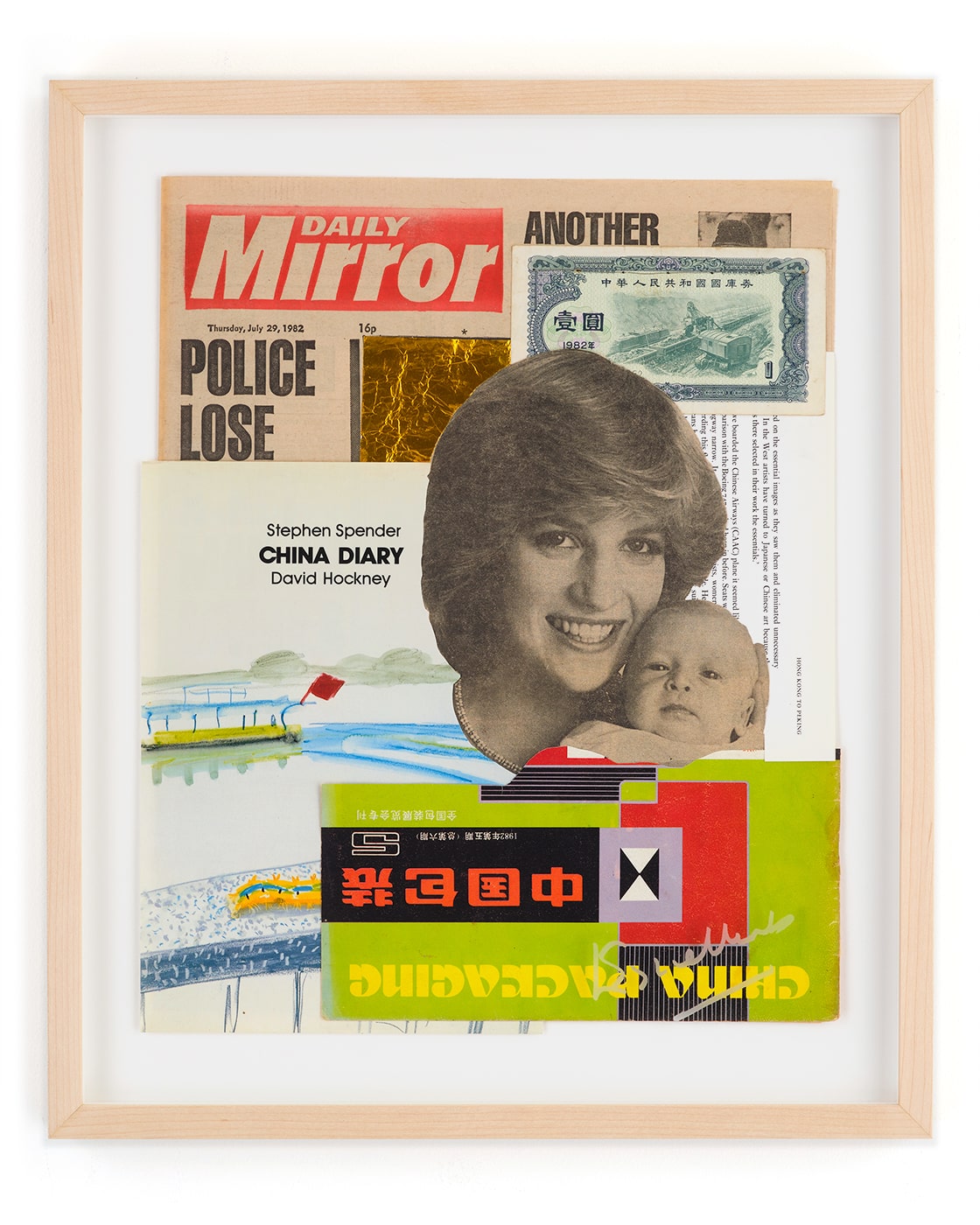

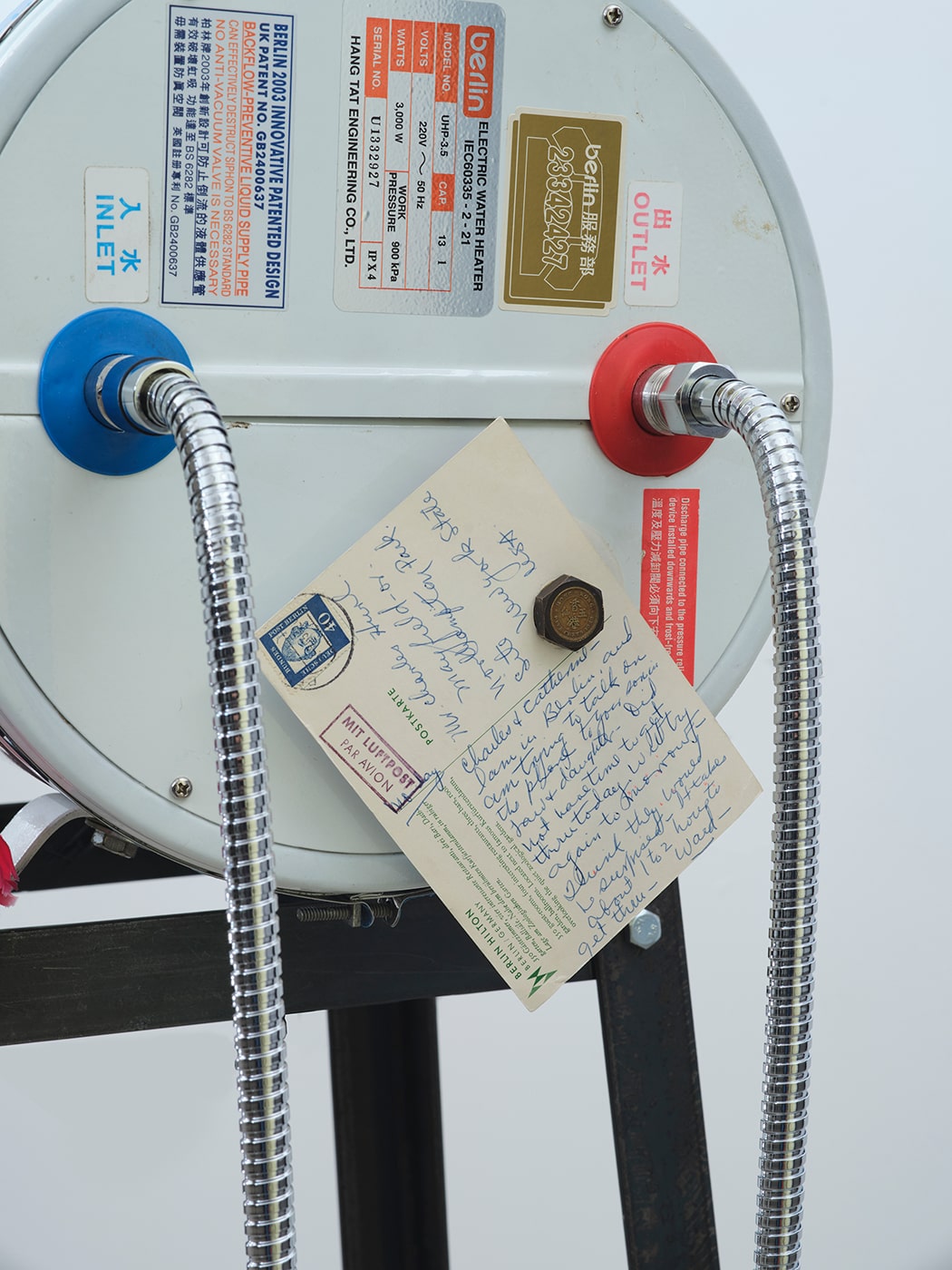

梁氏審察歷史中隱匿、佚名的面向,建構出任何人都能在過去想像一個預定的未來而成為歷史一部分的命題。在1982年9月22日一次歷史性會面,英國首相戴卓爾夫人首次訪華,會晤國家主席鄧小平以談判香港1997年回歸後的未來。官員指談判無法得出定案,但中英聯合聲明卻在兩年後簽署。

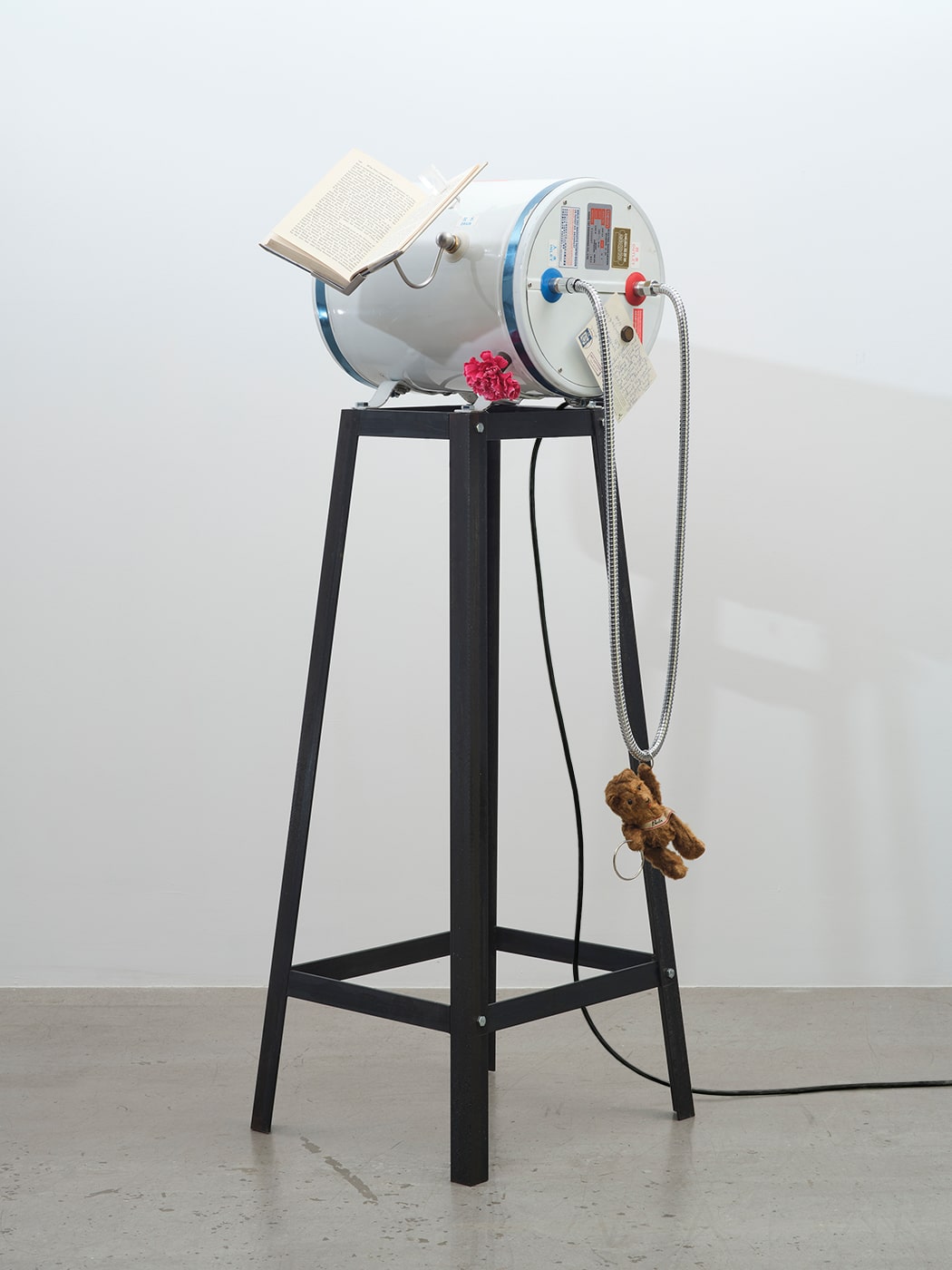

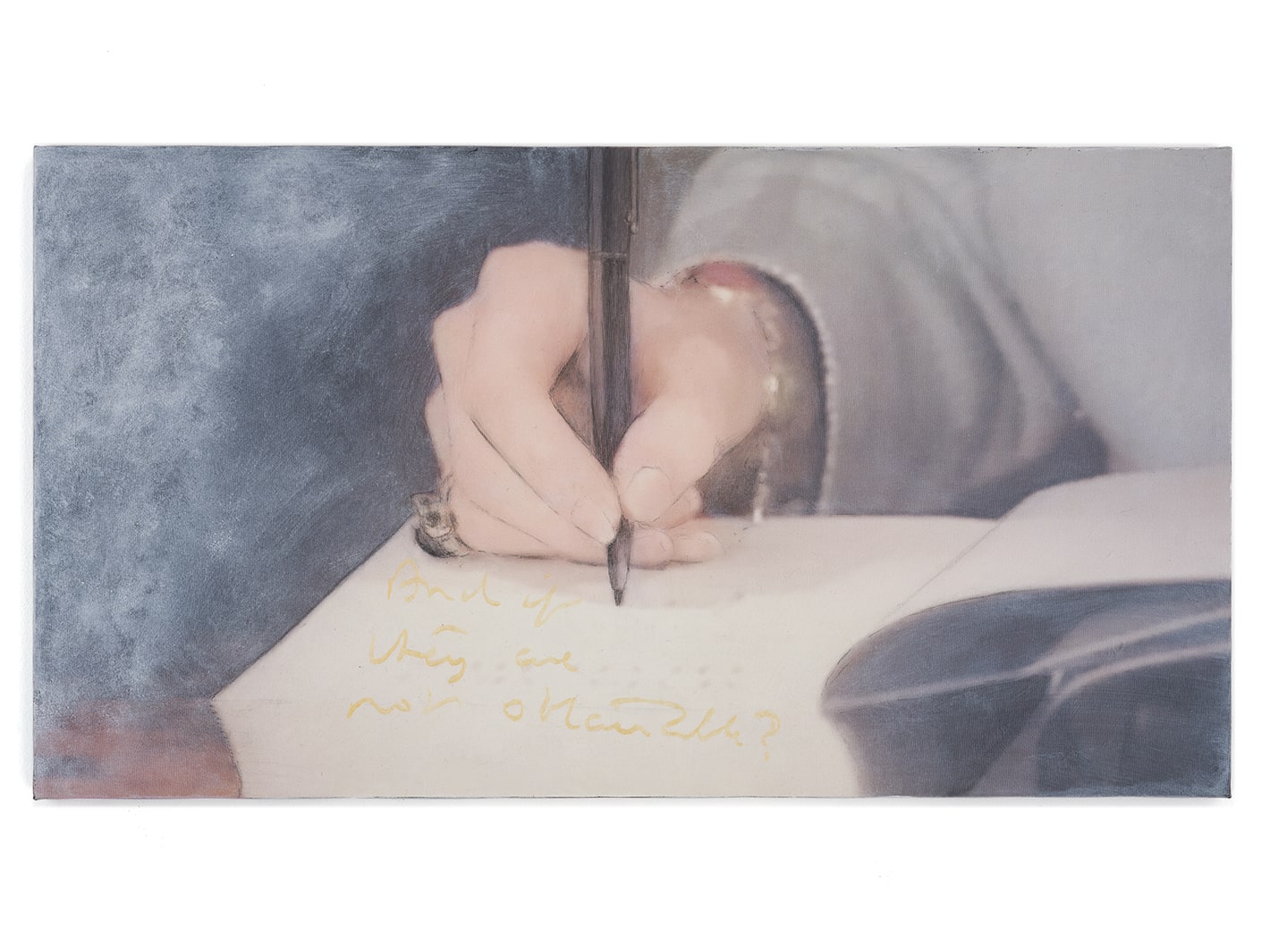

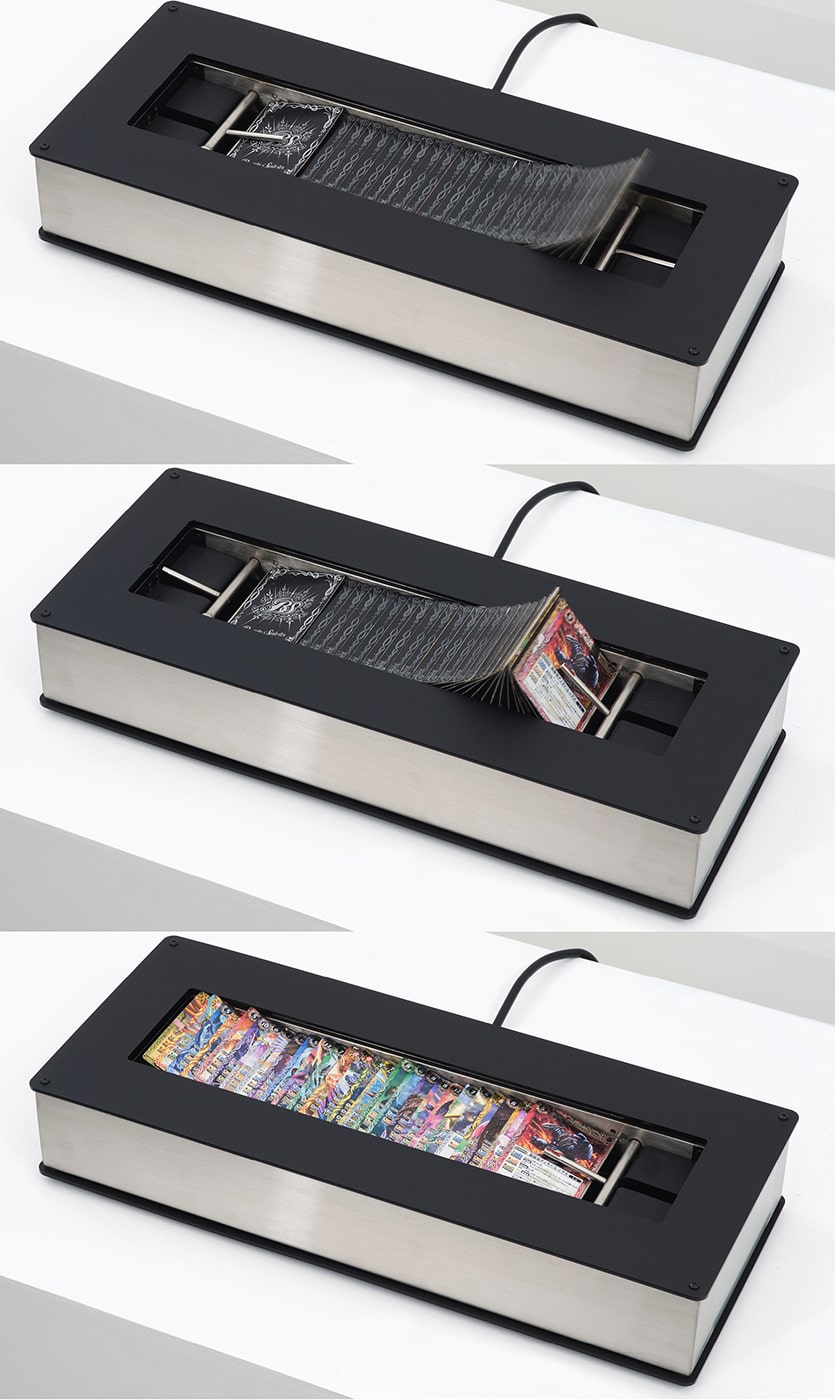

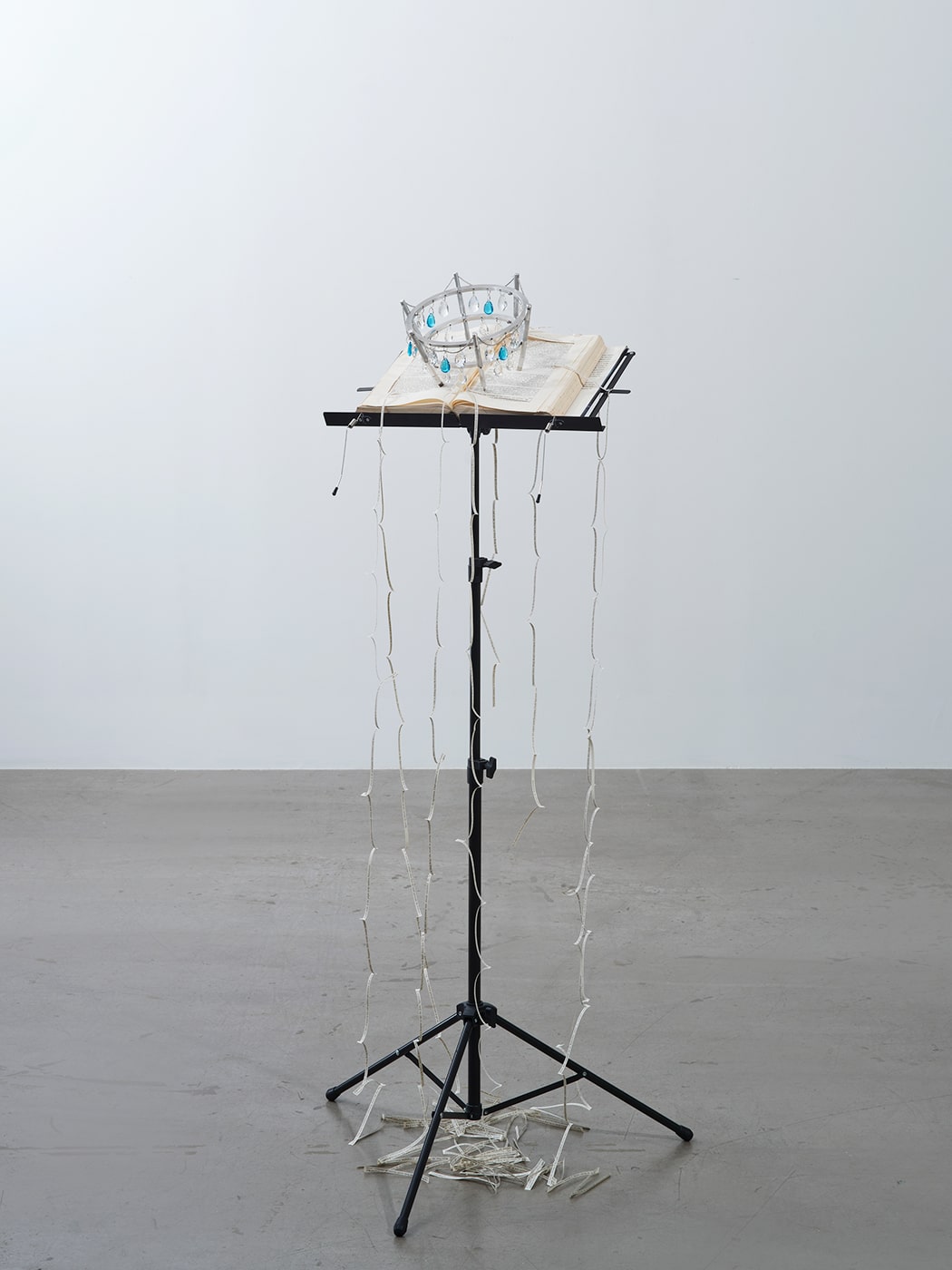

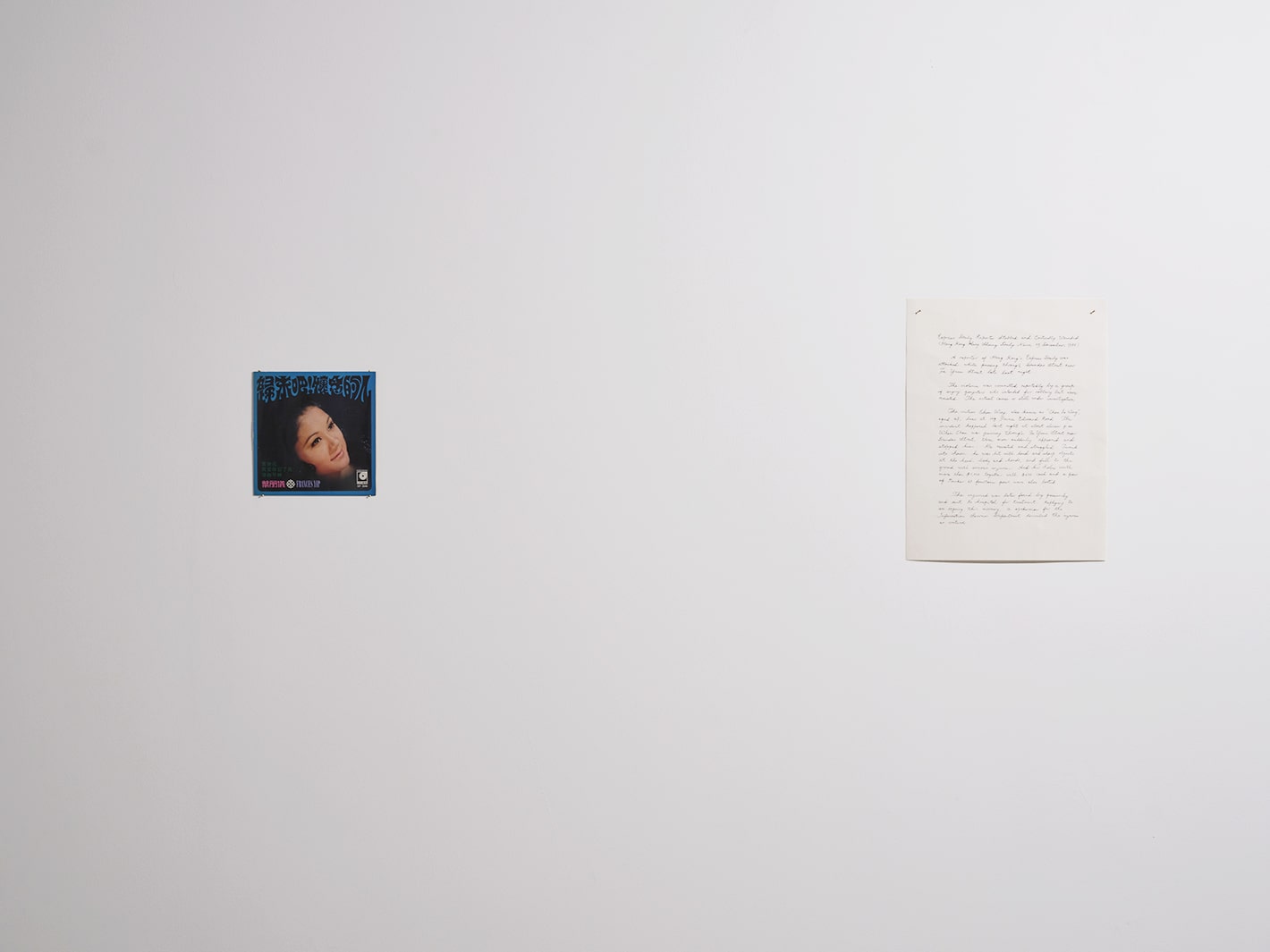

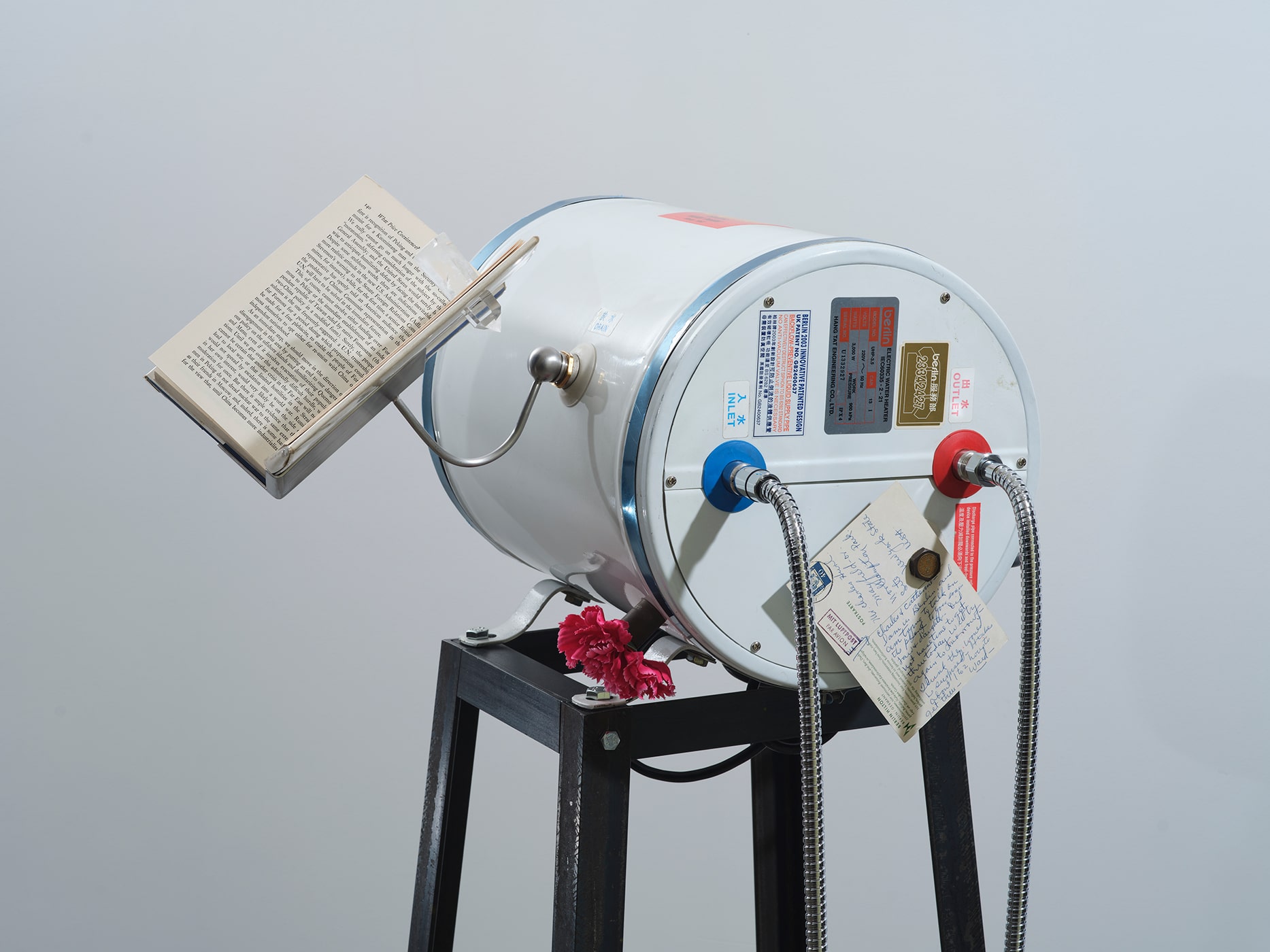

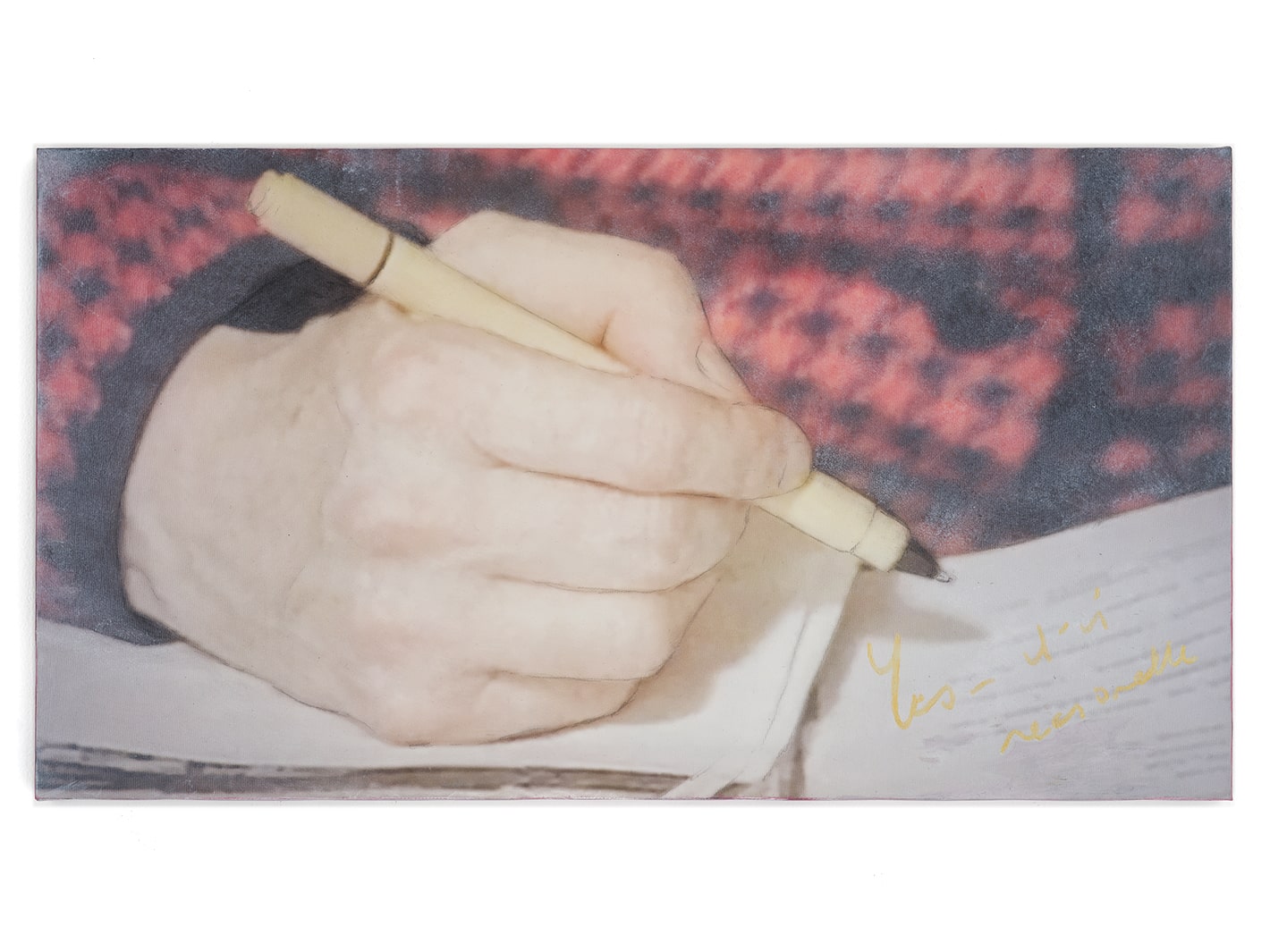

瀏覽著那些讀起來如同小說般的真實歷史事件,梁氐調查歷史裡具爭議性的敘事。藝術家不只專注在史實,在研究過程中利用獨特的「自我探索」方法,提倡改變主體、轉換焦點等手法。截然不同的時間線被拼湊在一起,挪用了戴卓爾夫人的手寫筆記(取材自英國國家檔案館)、威廉王子誕生後第一張官方發放的照片、以及電視新聞檔案片段。結果是重新排列的一系列往事開啟了詮釋歷史的新可能,成為對抗既定俗語「歷史是由勝利者書寫」的一劑良藥。

)