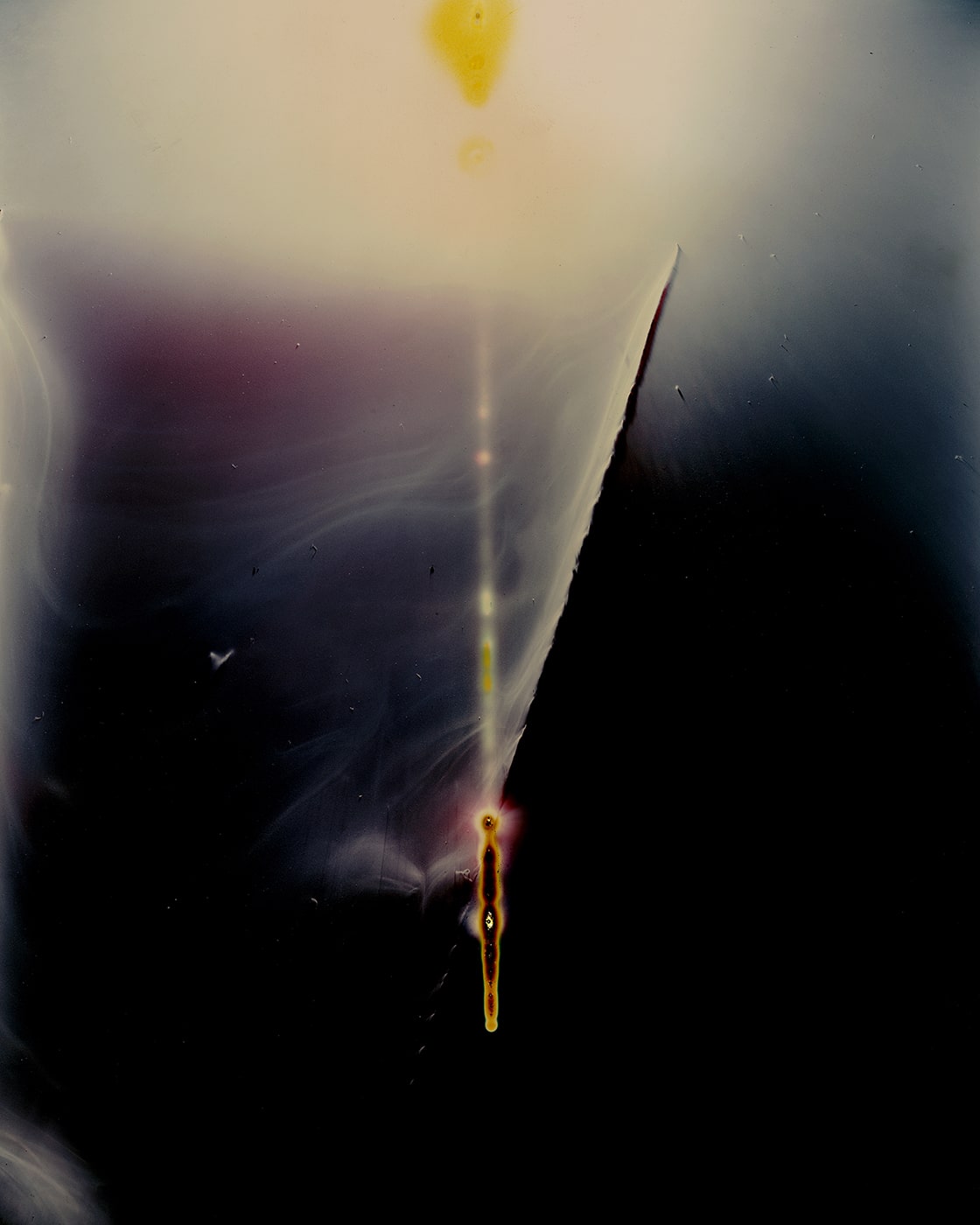

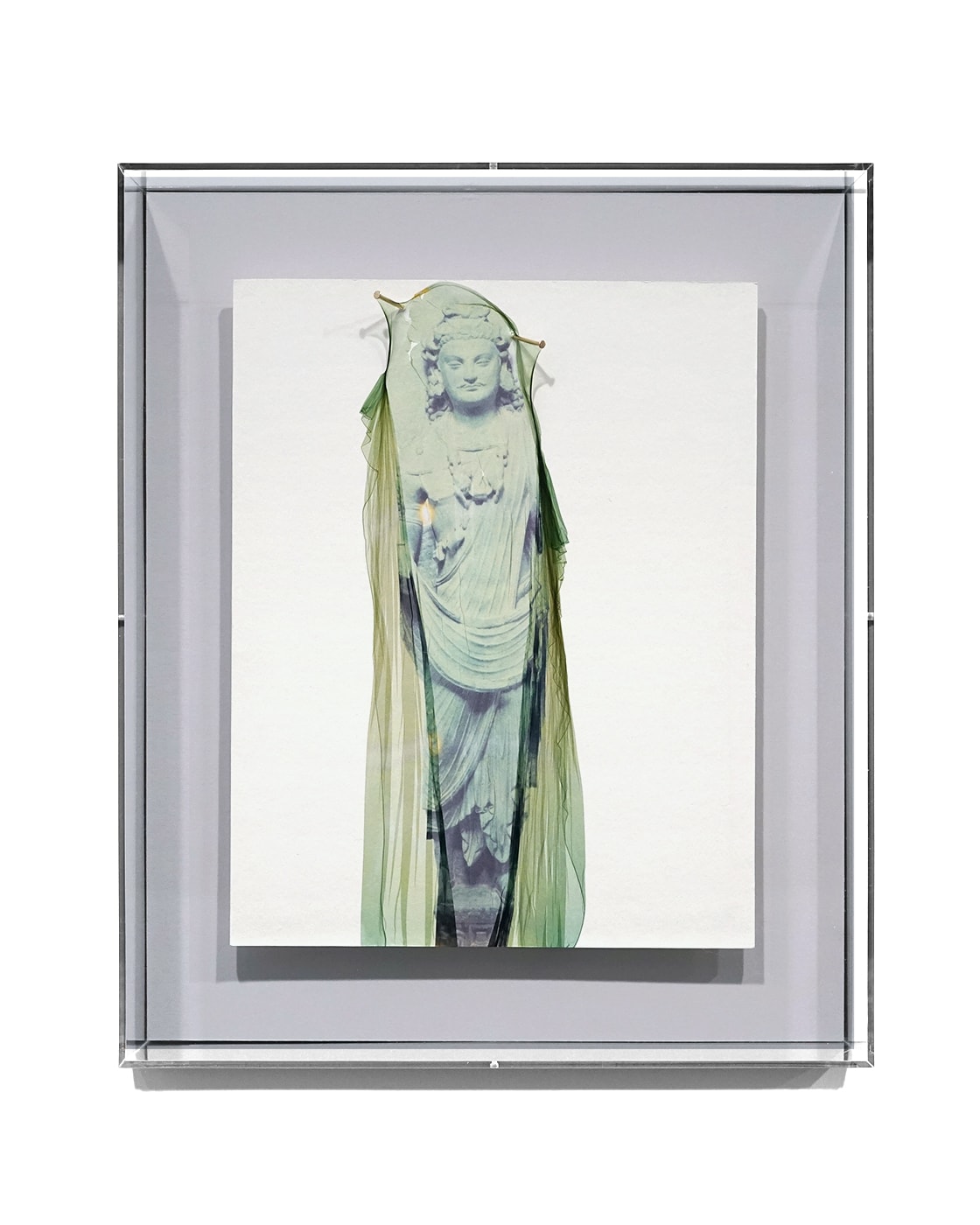

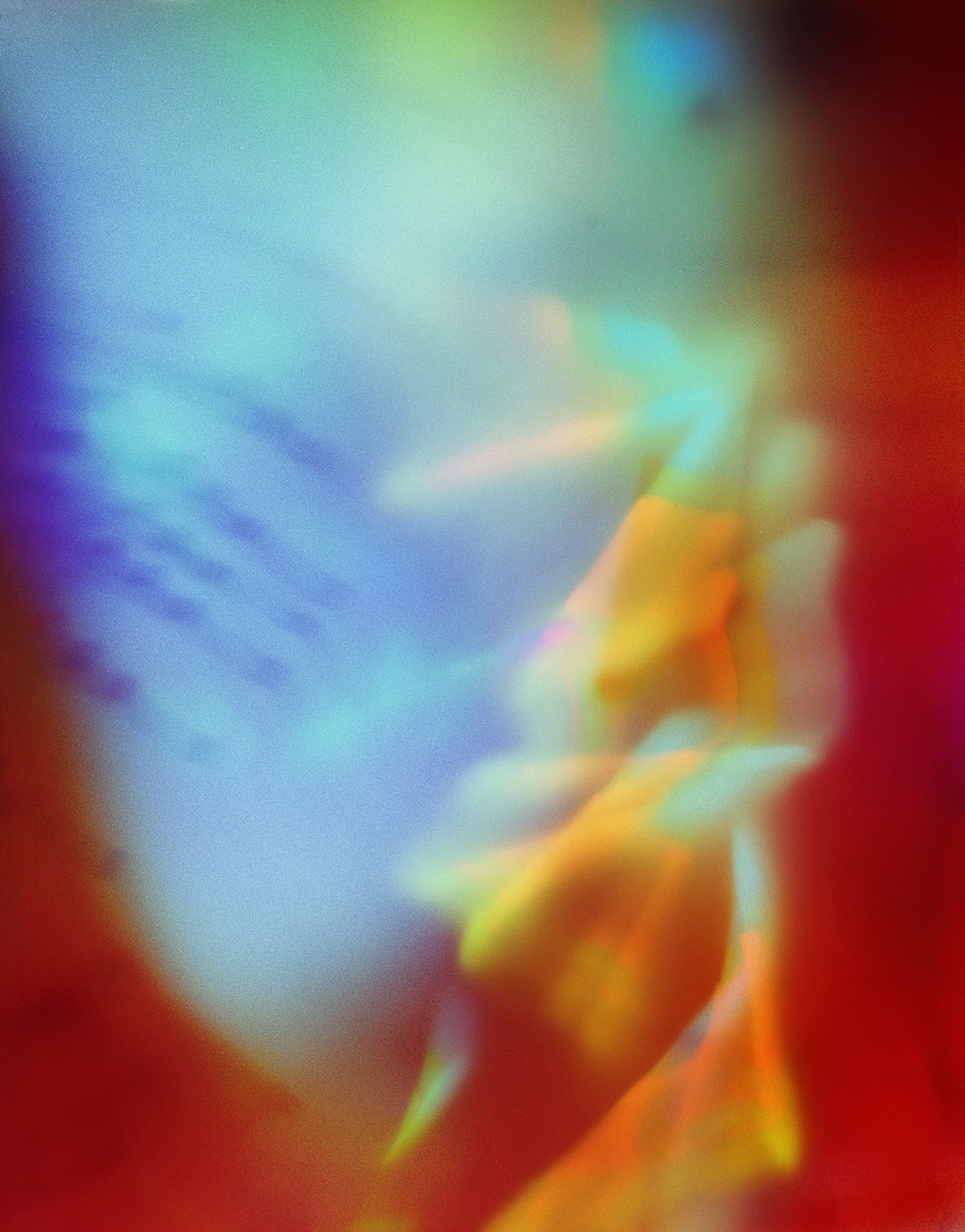

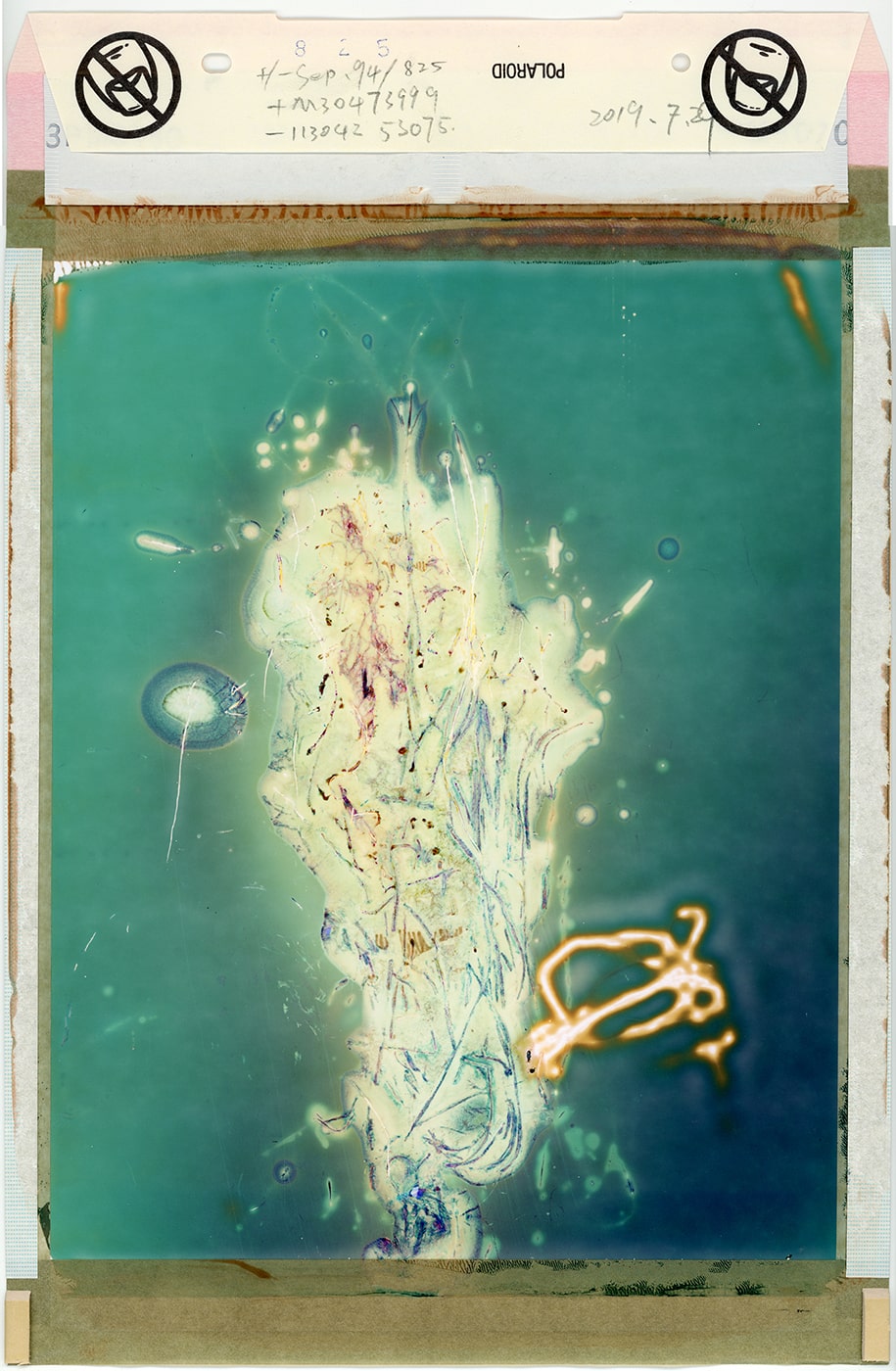

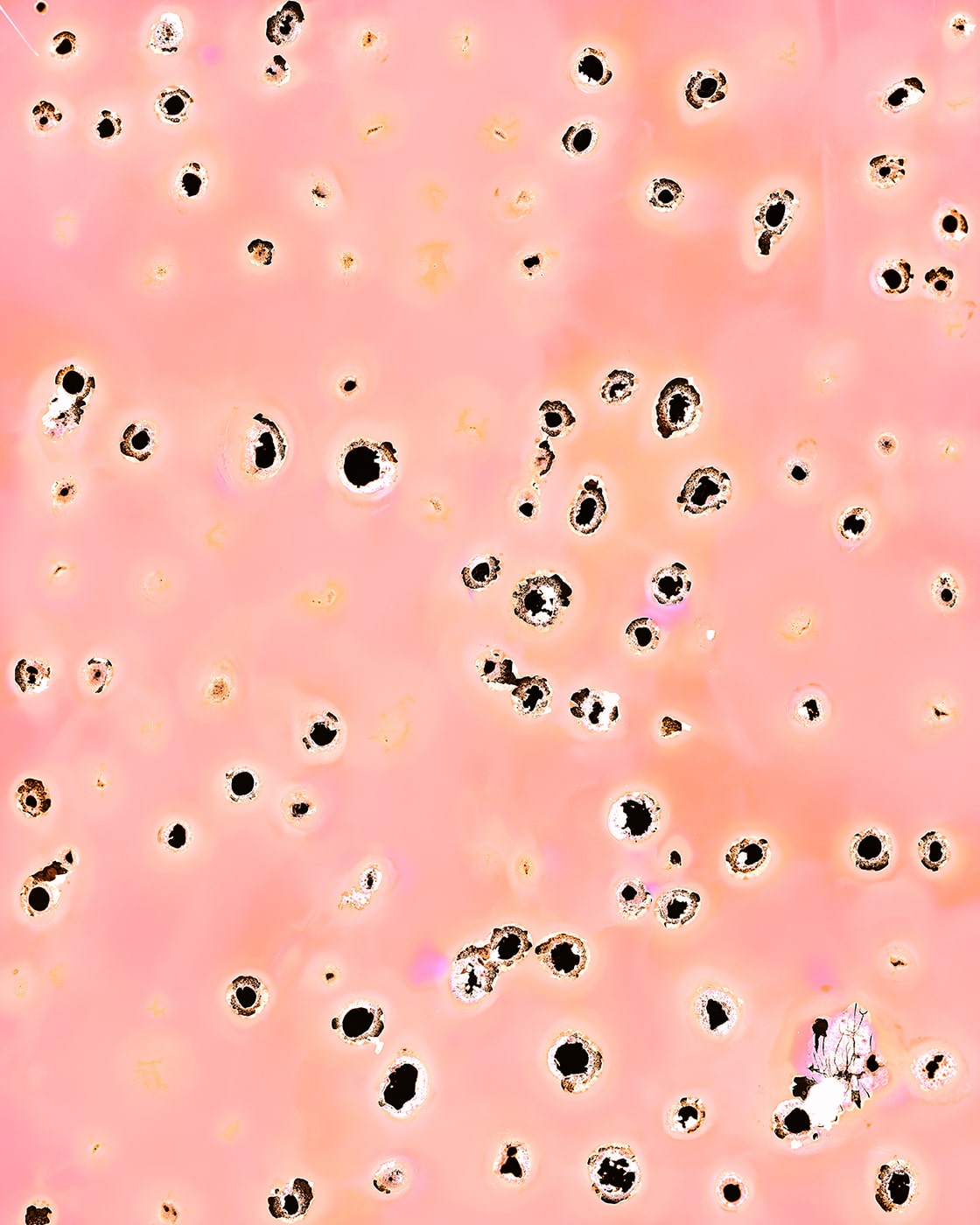

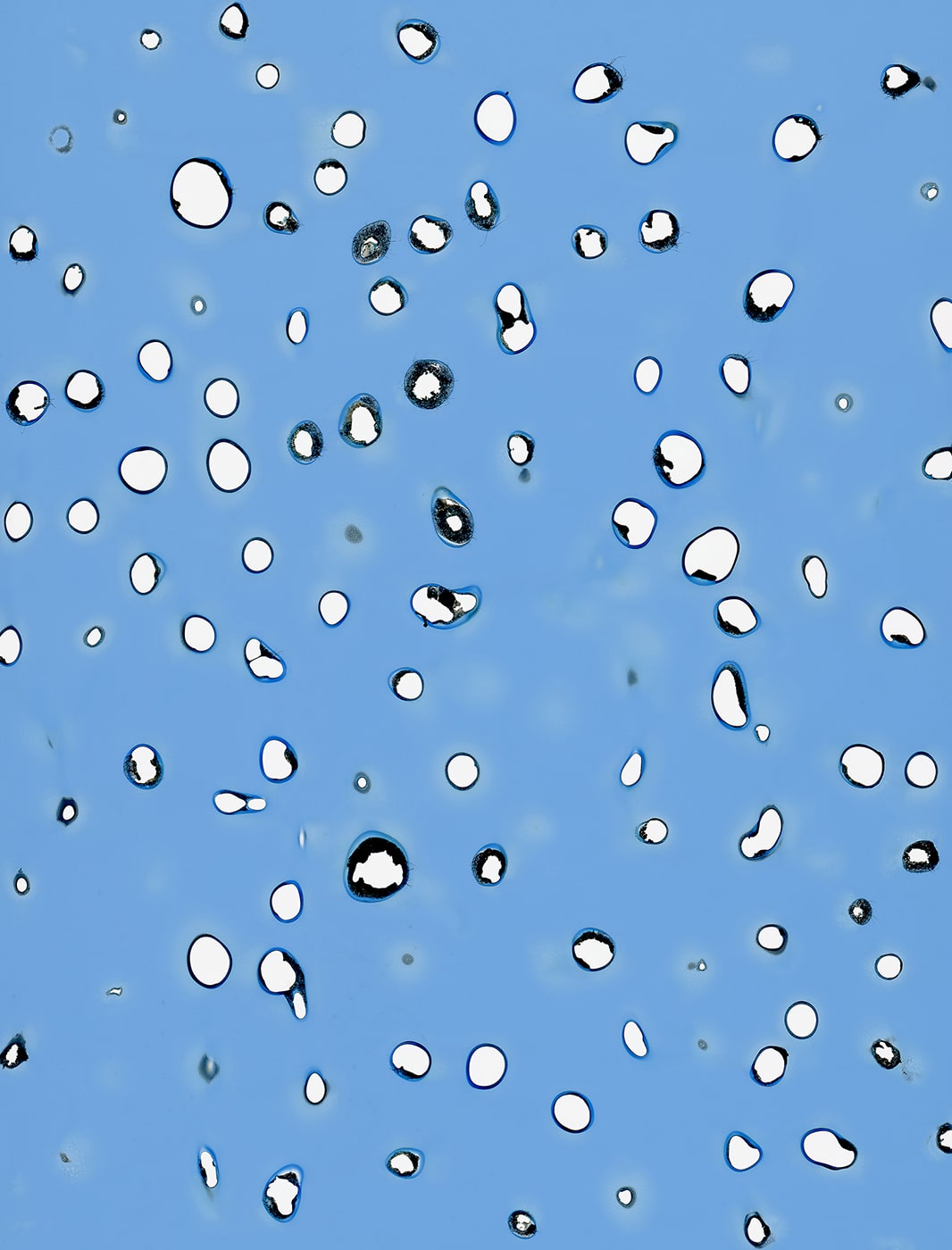

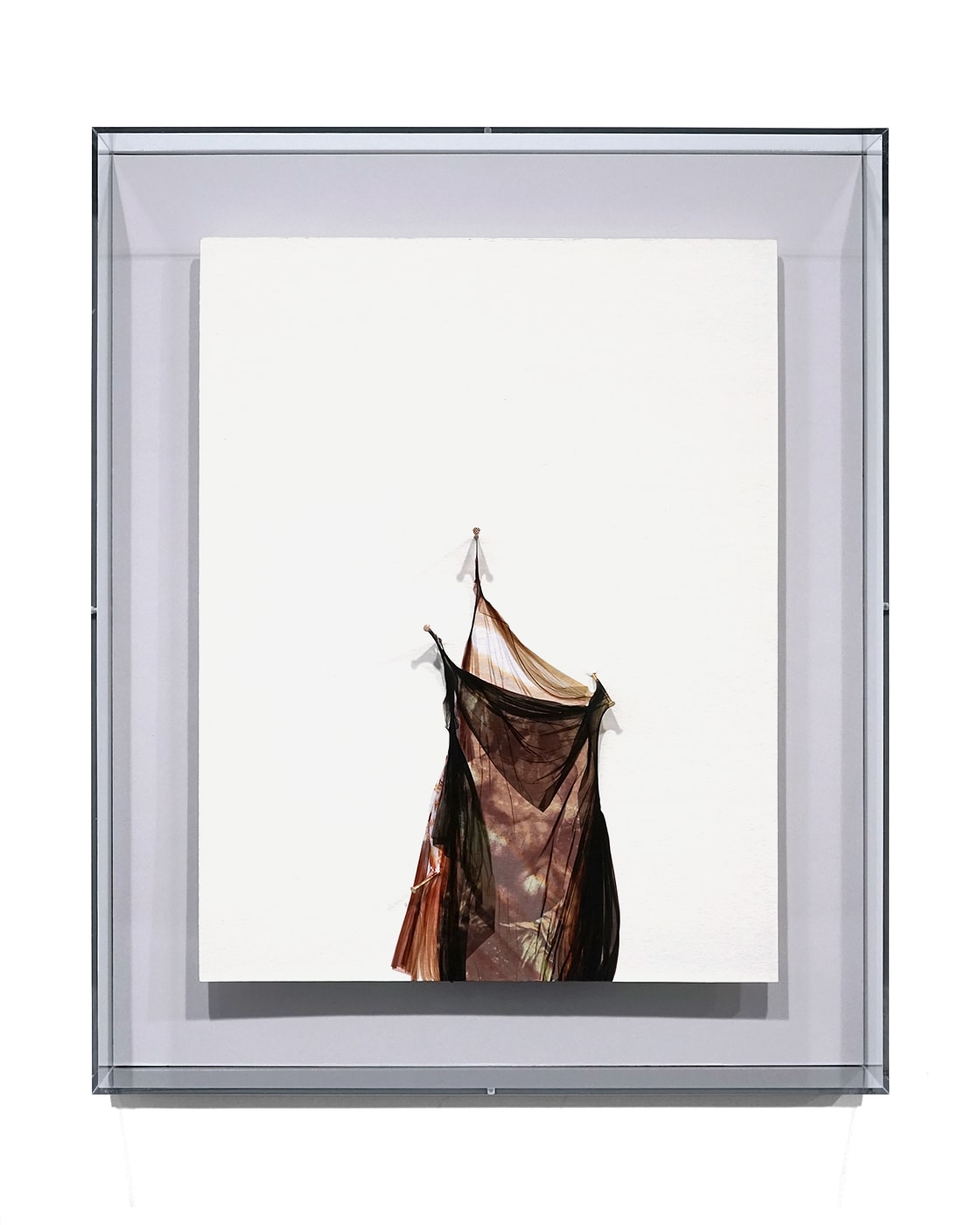

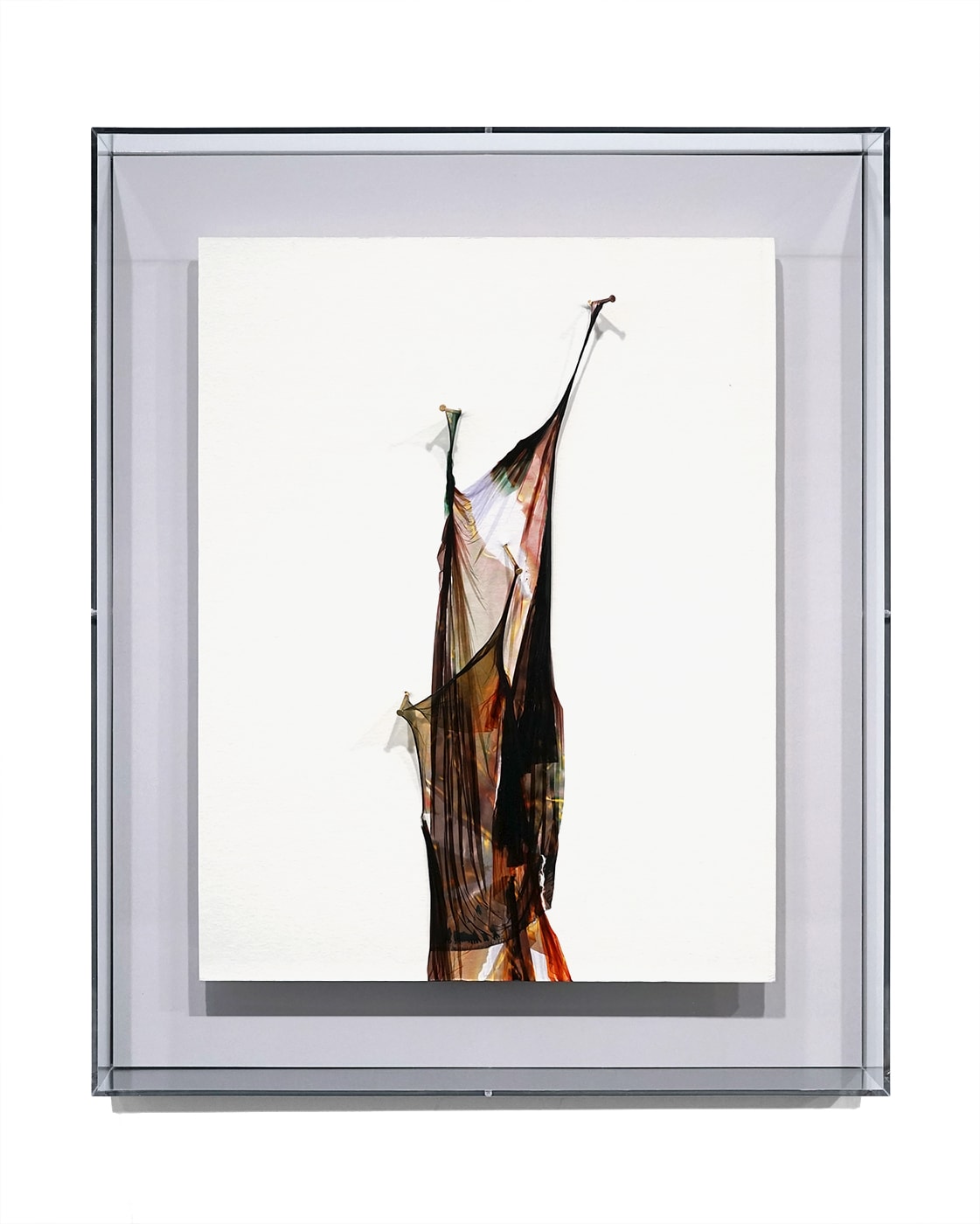

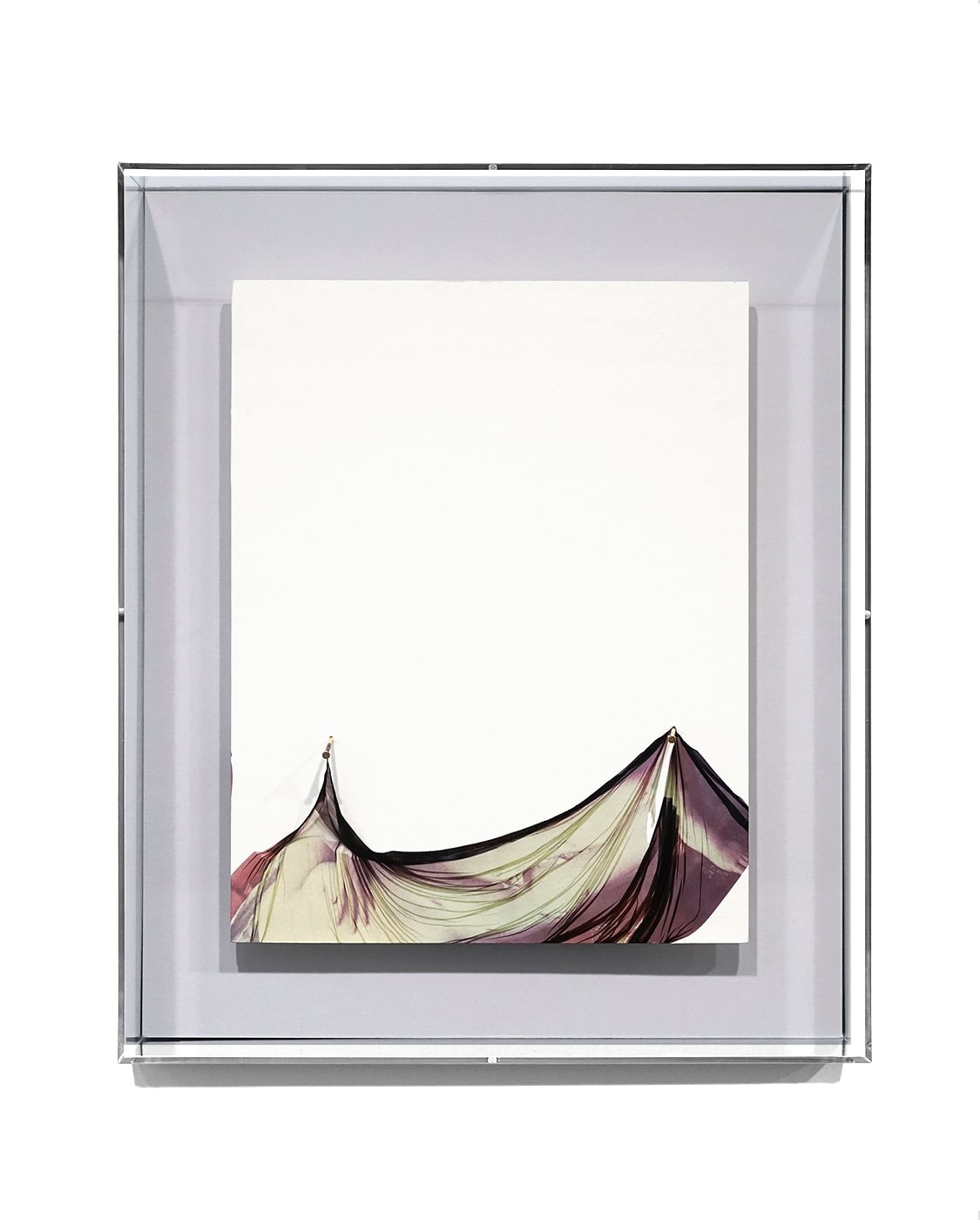

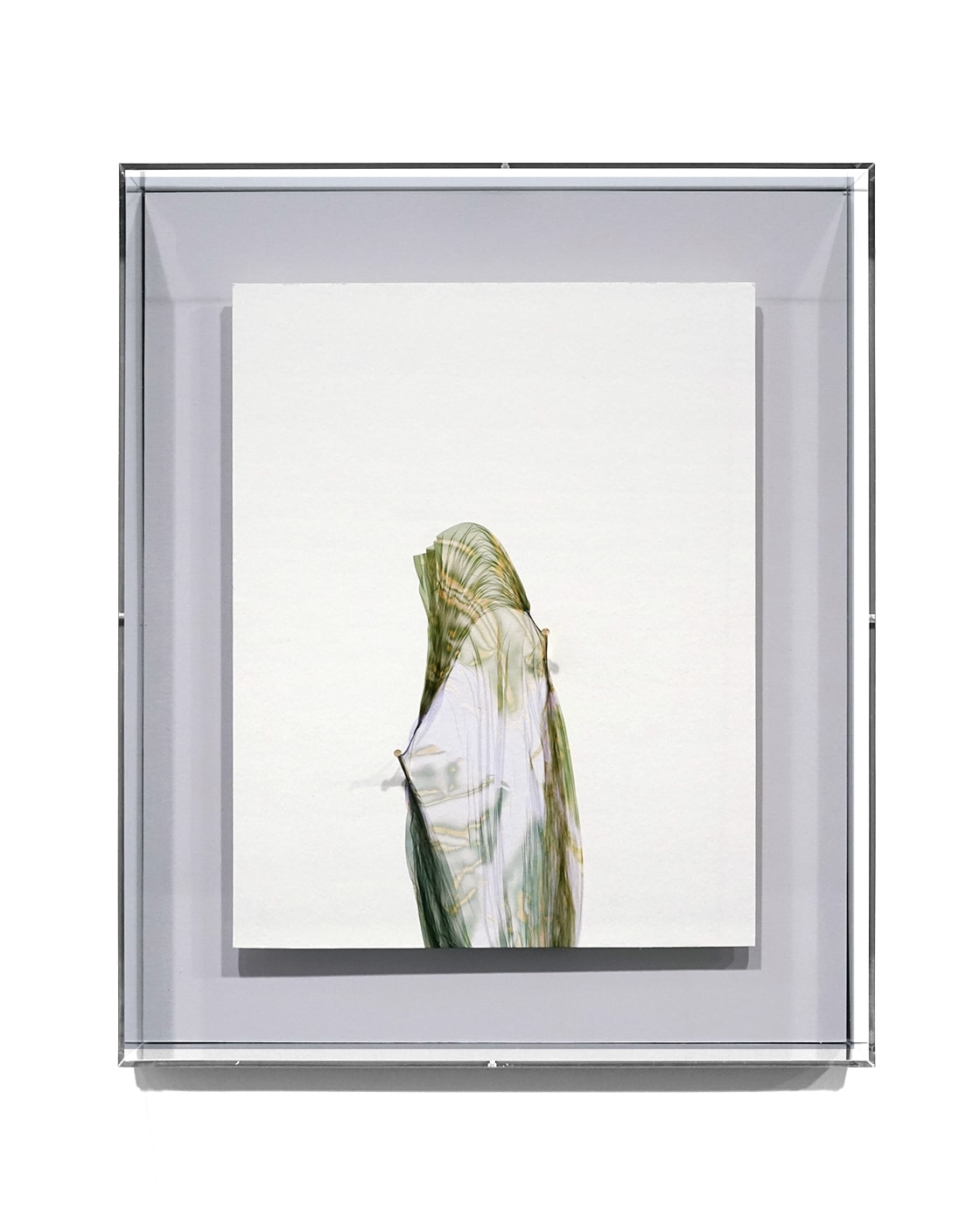

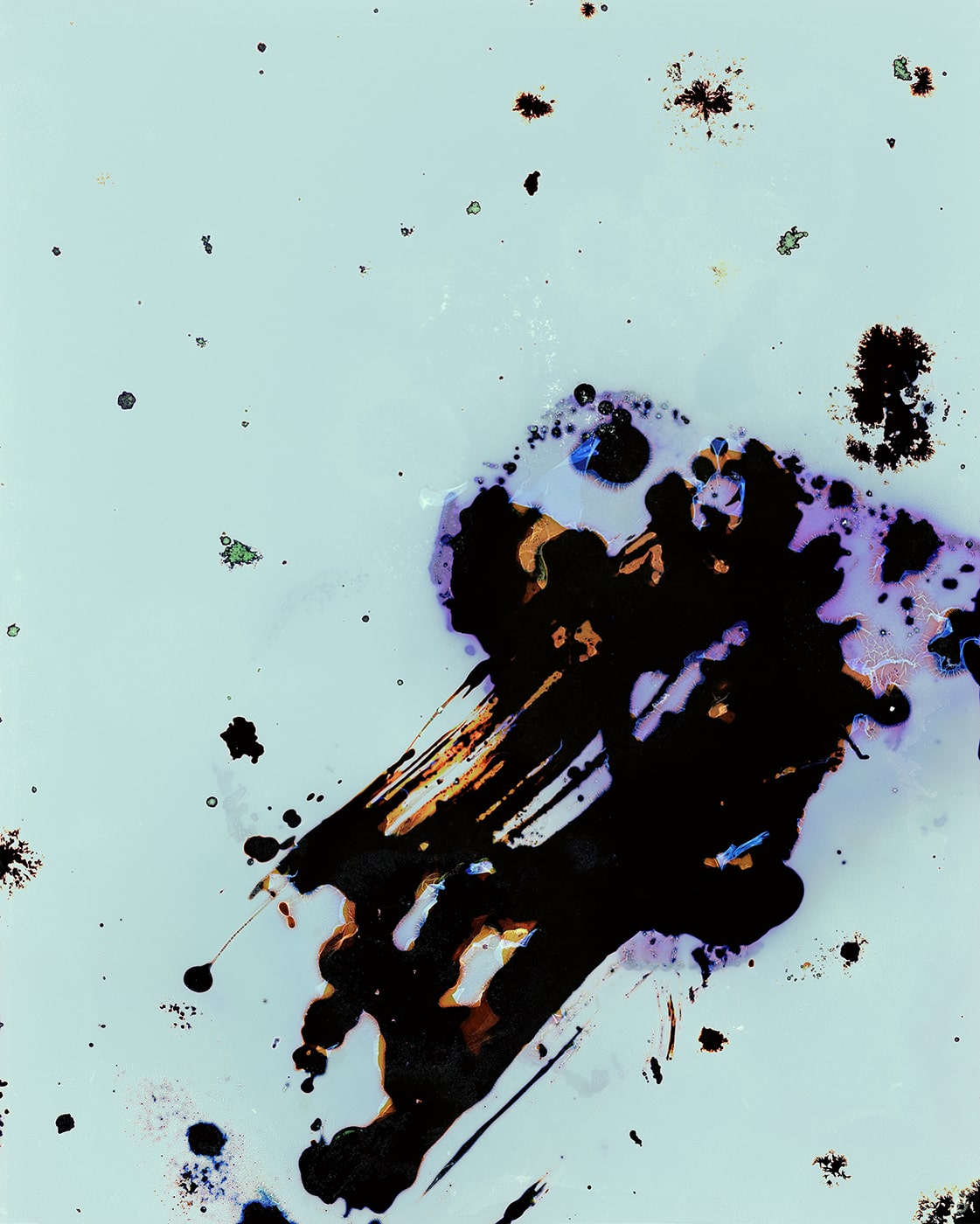

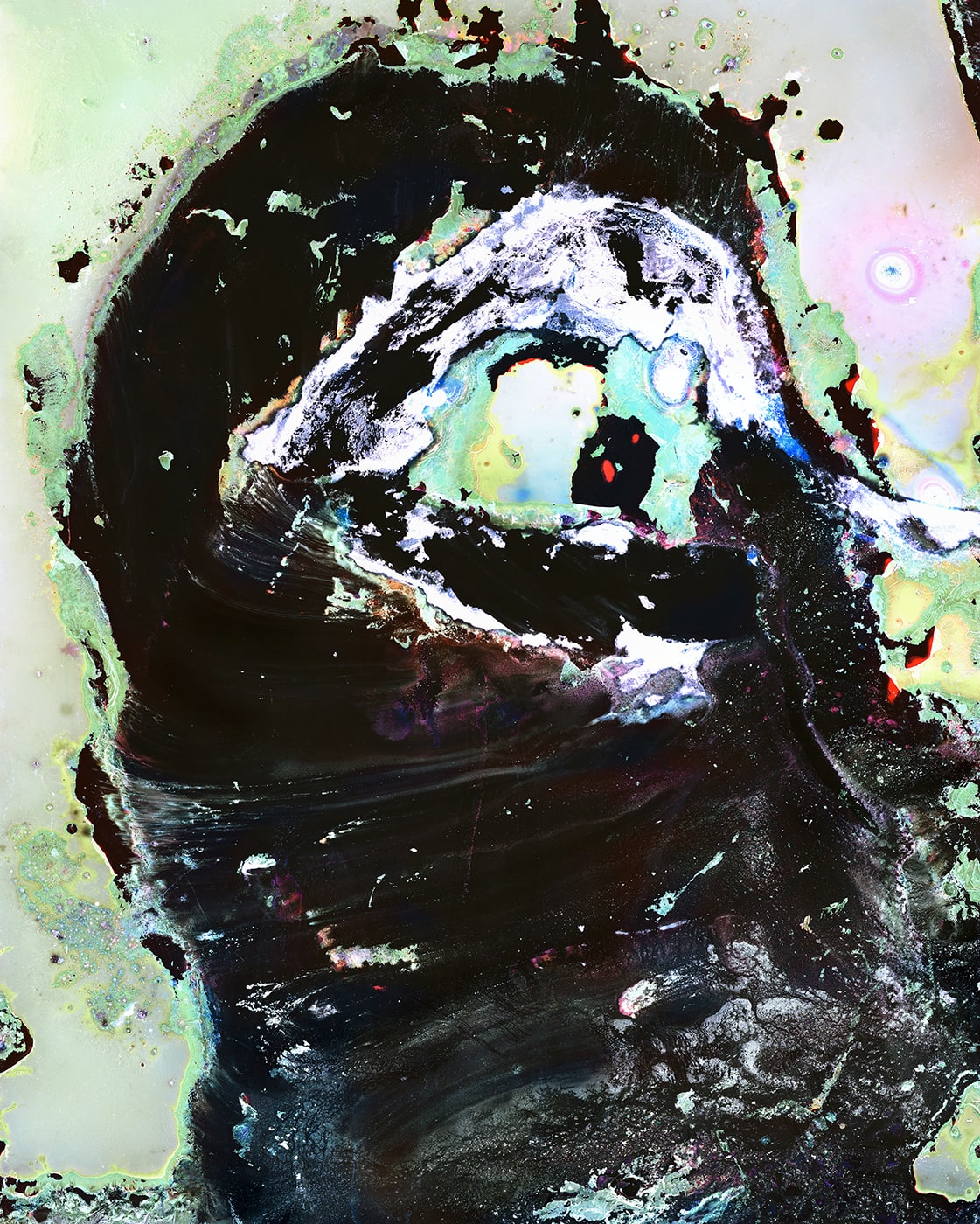

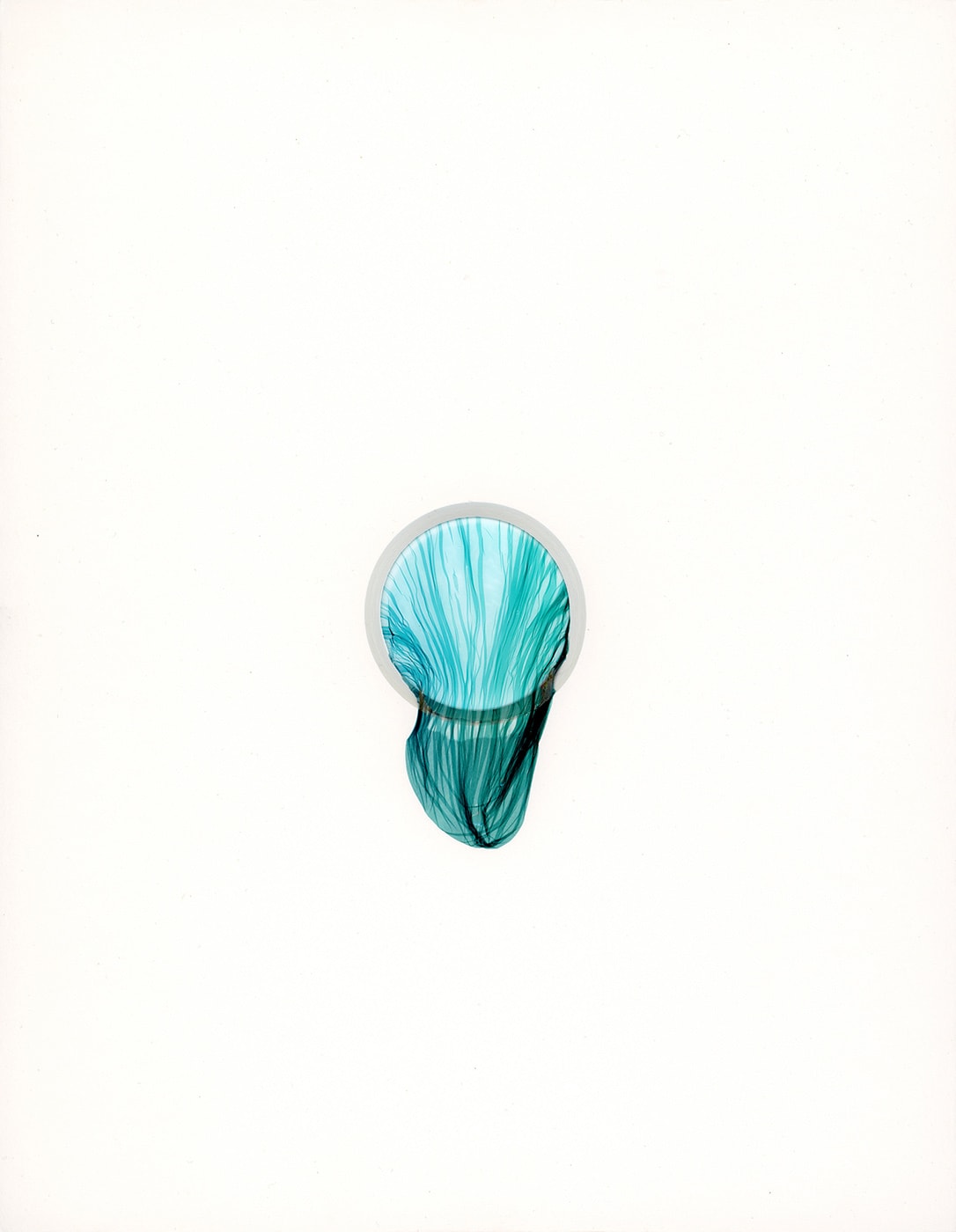

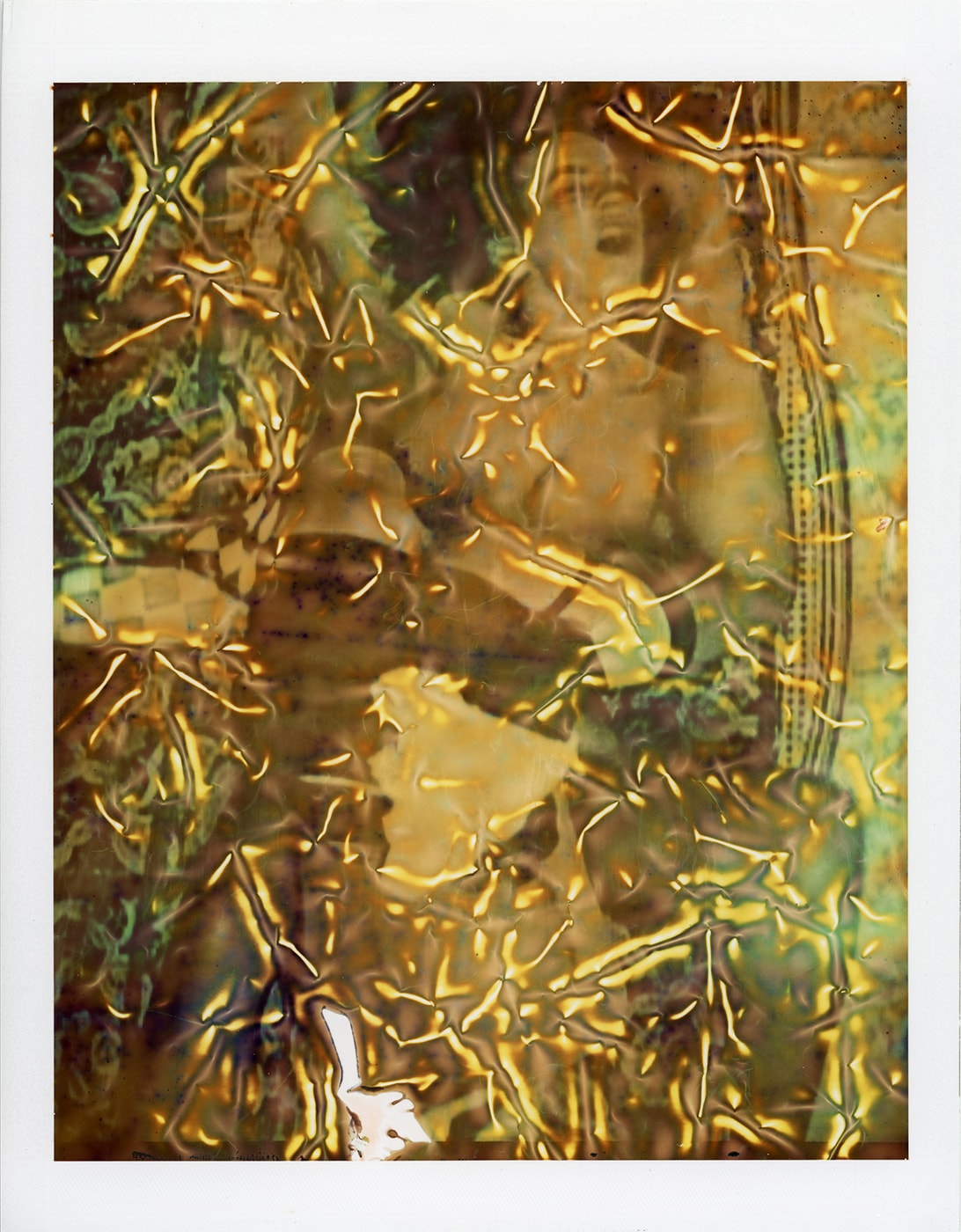

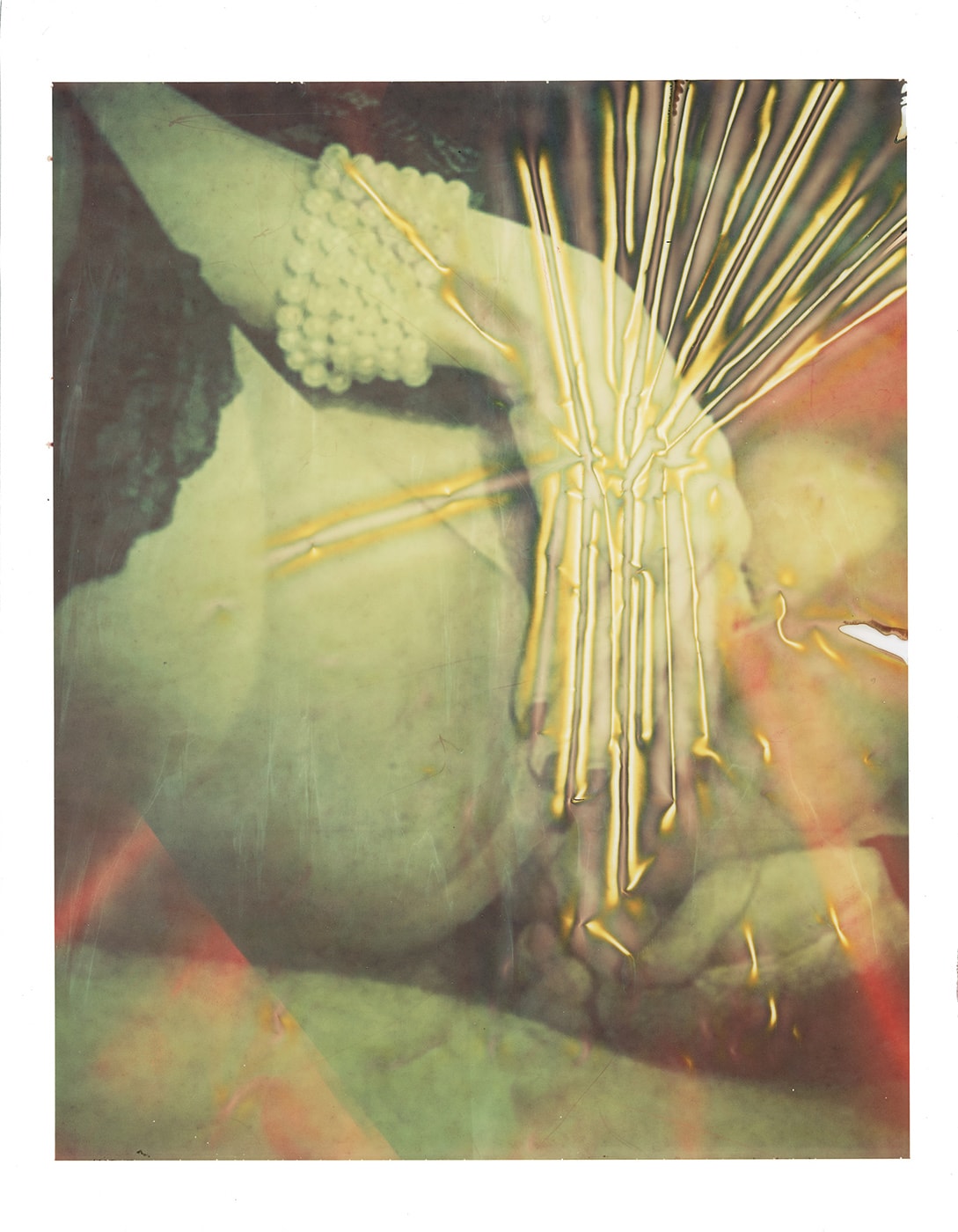

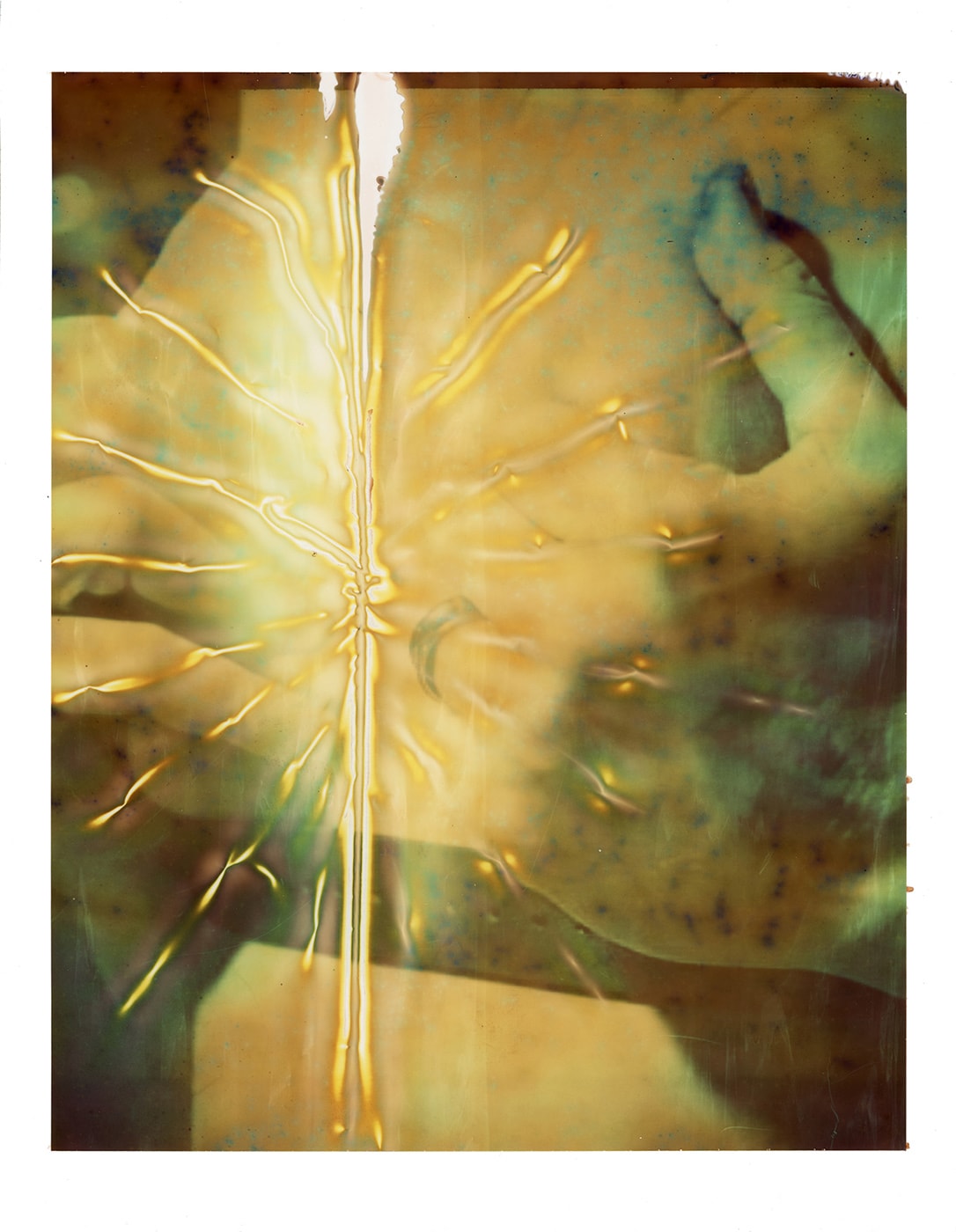

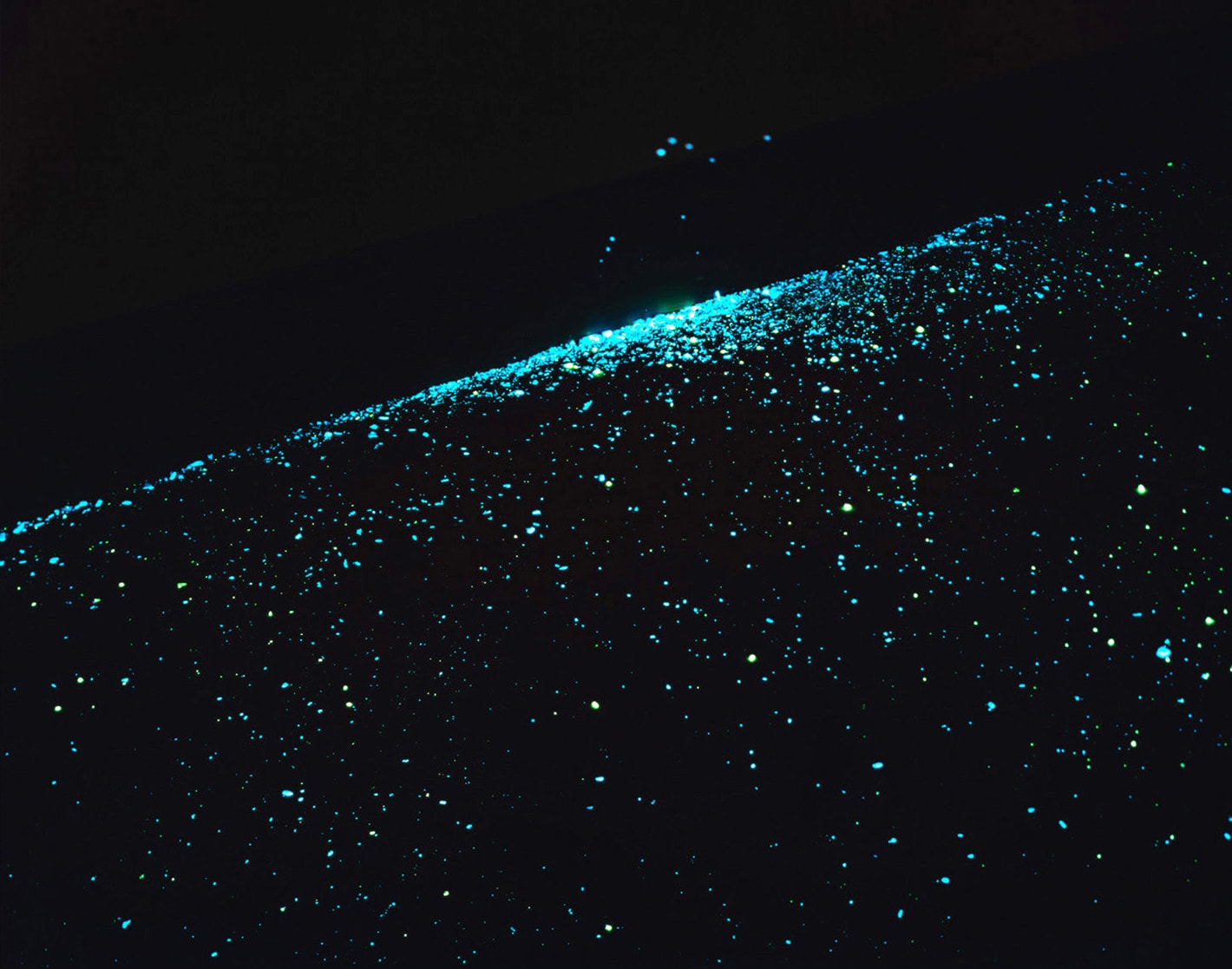

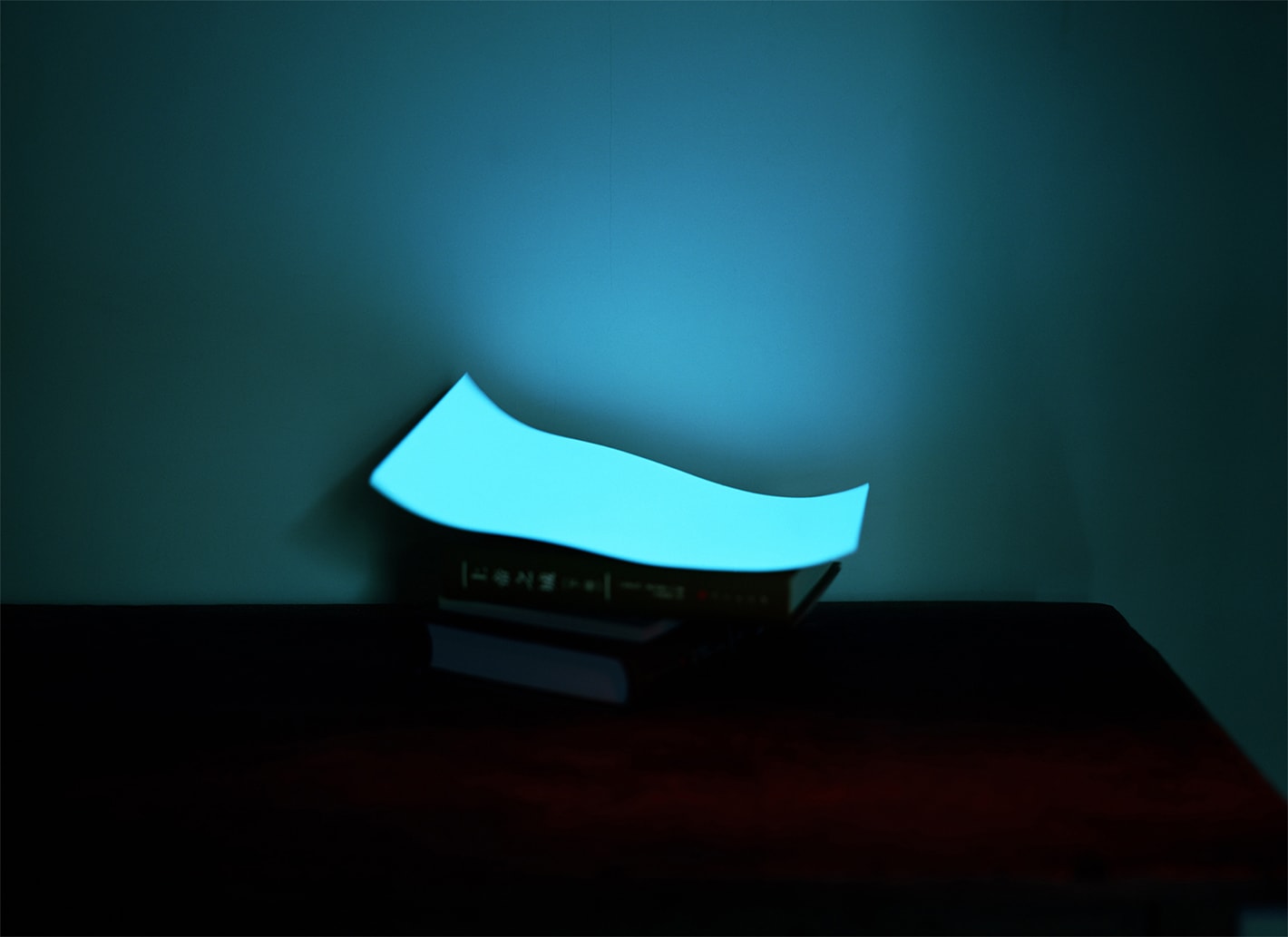

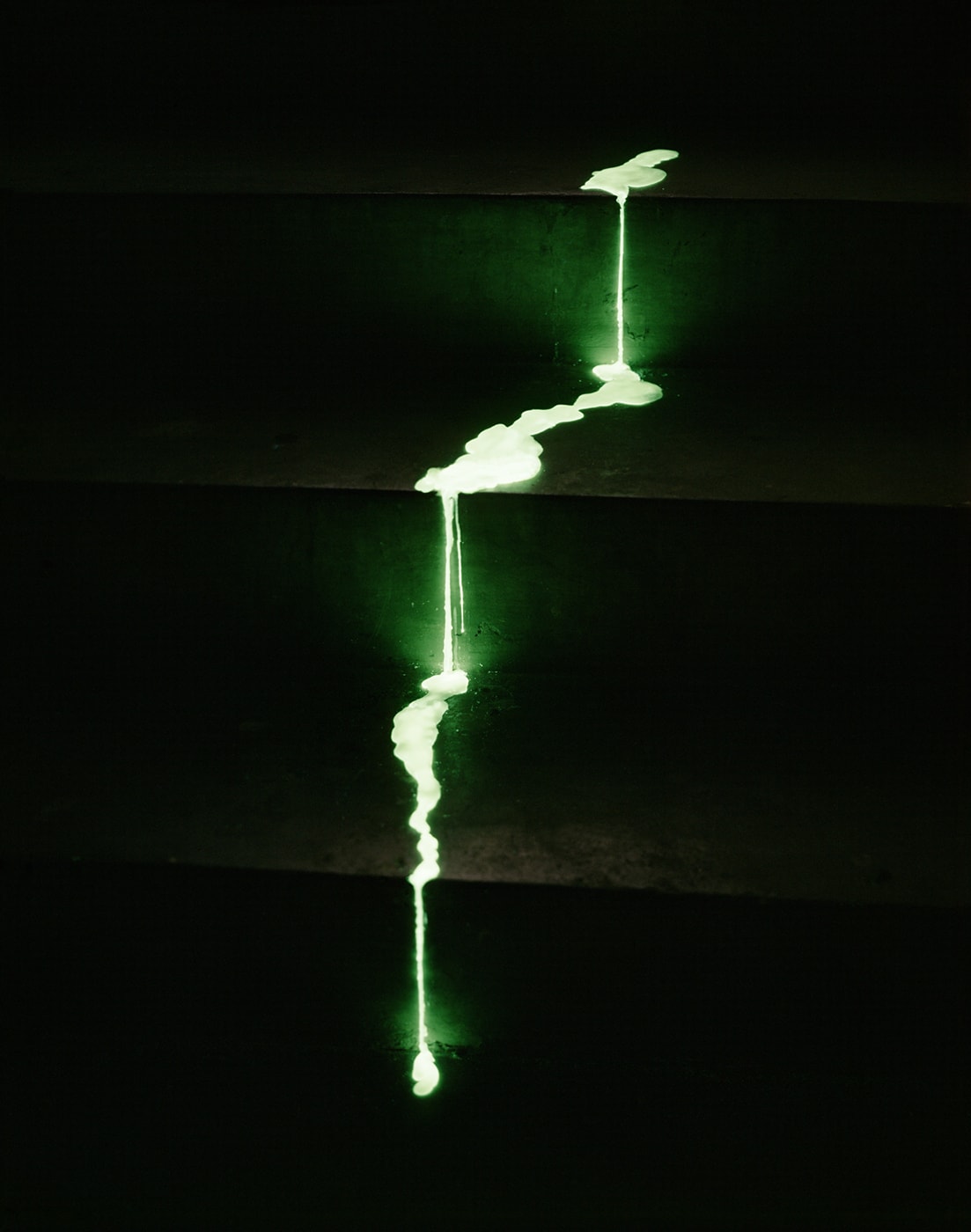

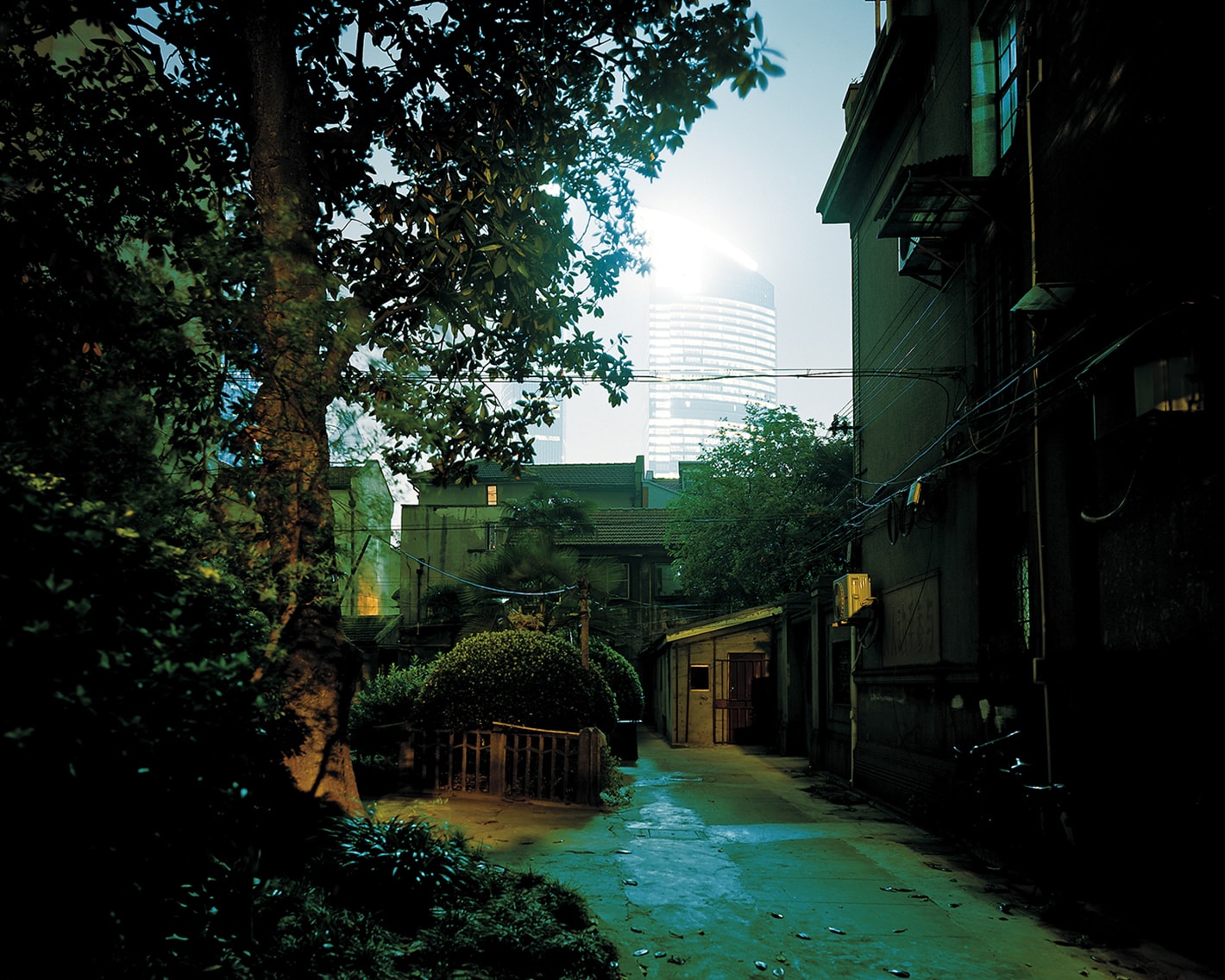

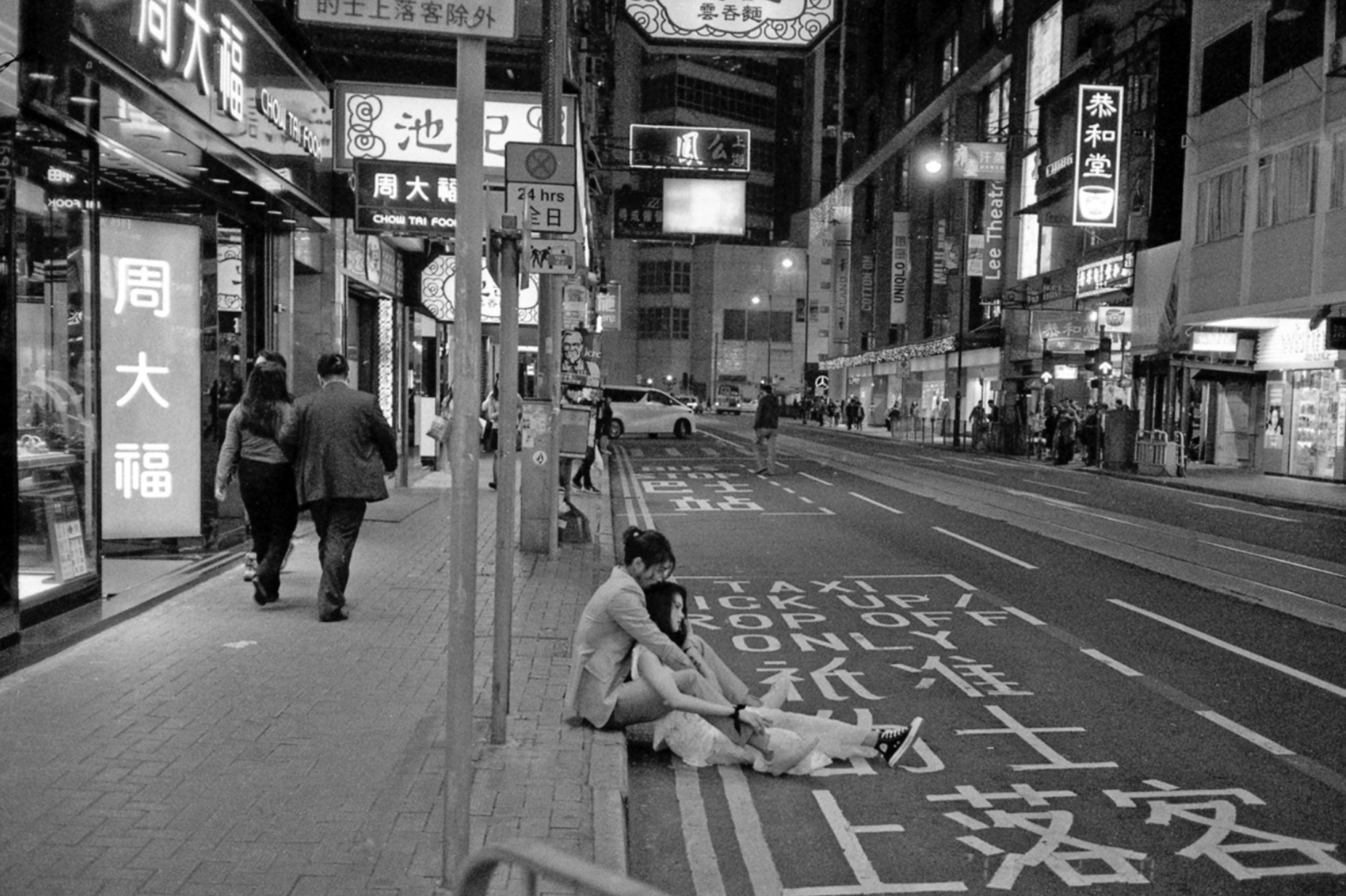

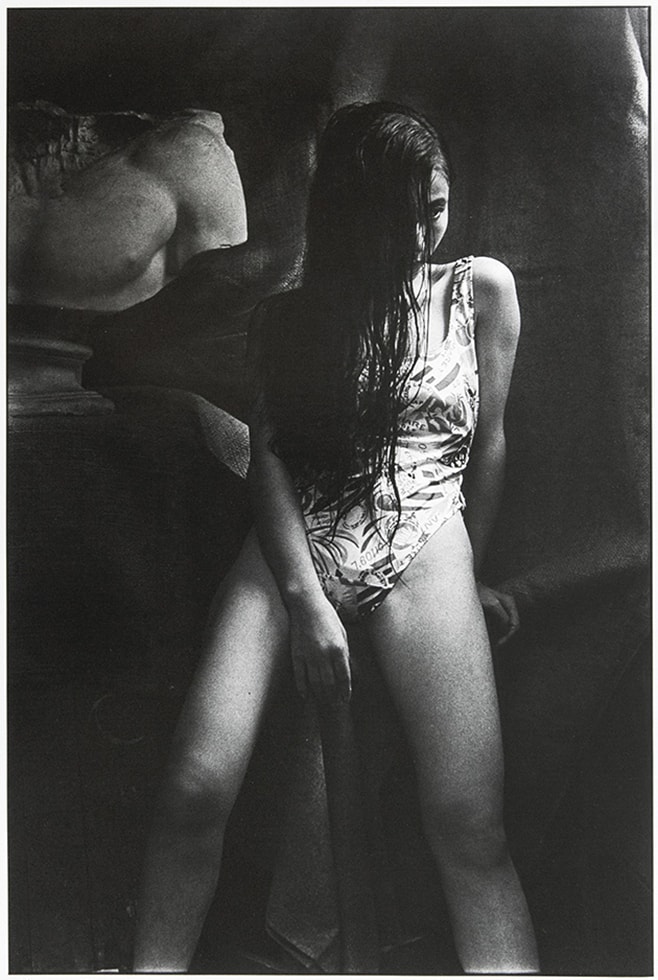

蔣鵬奕(1977年生於中國湖南)的創作脈絡由早期的數碼攝影發展至對攝影感光物質的實驗,主題則從過度城市化的外在現象轉移到人類生存和情慾之間的關係。他通過使用無相機攝影技術、傳統黑房工藝、以及即顯膠片材料和現成圖像的應用,創造出大篇幅的抽象作品和獨一無二的即顯膠片雕塑。

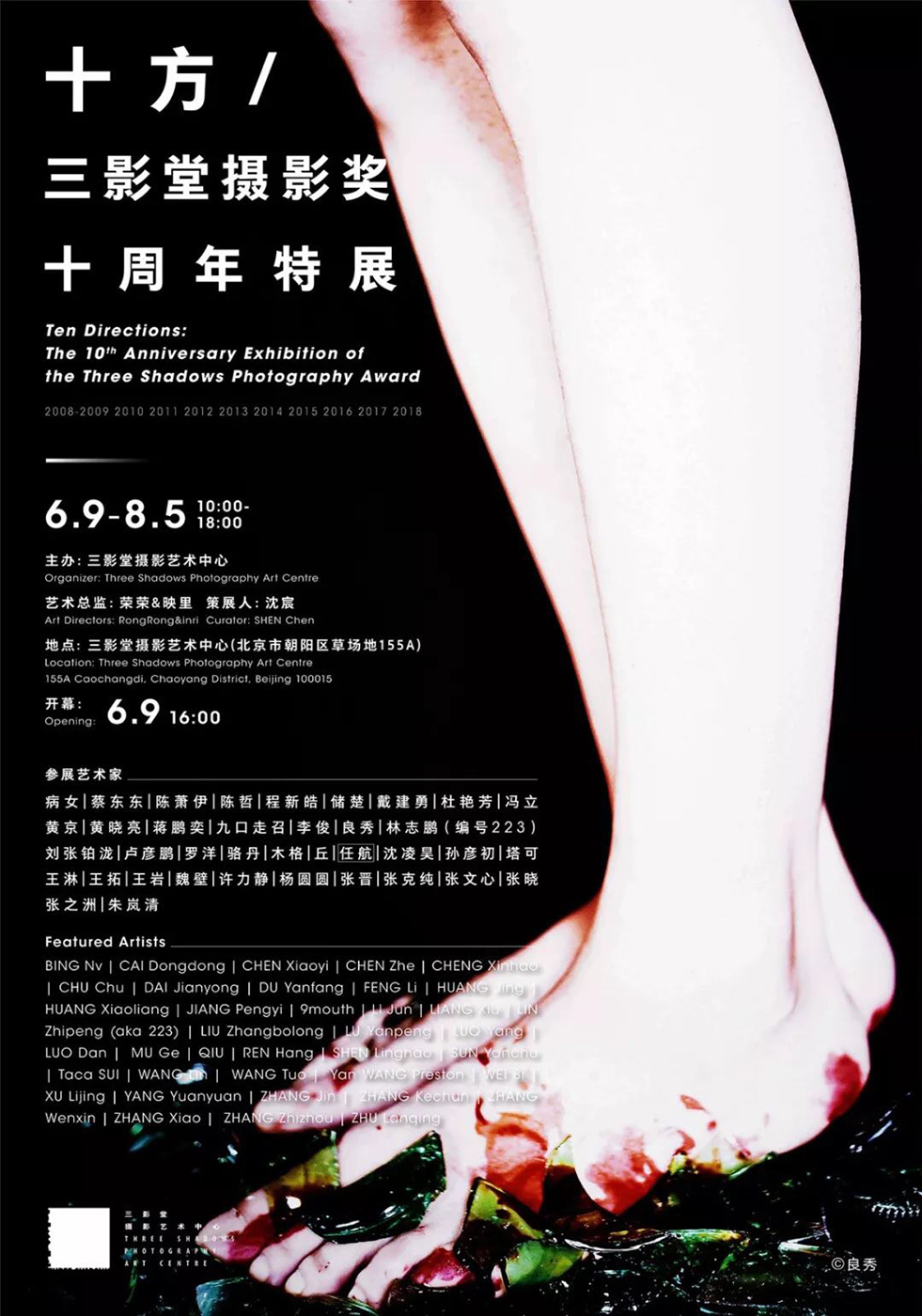

蔣氏近期的個展包括在成都紅印藝術中心的《蔣鵬奕:細水涓密石》(2022);上海香格納的《蔣鵬奕:太陽是鳥兒銜來的》(2021)及香港刺點畫廊的《蔣鵬奕:不知羞恥》(2017)等。蔣氏參與的群展包括在佛山和美術館(2022);北京時代美術館(2021);慕尼黑Alexander Tutsek-Stiftung藝術基金會(2021);利物浦LOOK攝影雙年展(2019);墨爾本維多利亞國立美術館(2019)及OCAT深圳館(2018),等等。蔣鵬奕所獲的獎項包括2020年伦敦BarTur摄影奖、2011年意大利維羅納博覽會(ArtVerona2011)的Aletti攝影獎、2010年法興銀行中國藝術獎評委會大獎及2009年首屆三影堂攝影獎所頒的美國特尼基金會獎。蔣更獲邀參與2012年赫爾辛基攝影雙年展及被提名2012年Prix Pictet世界環保攝影獎。

蔣鵬奕現於中國北京居住及工作。