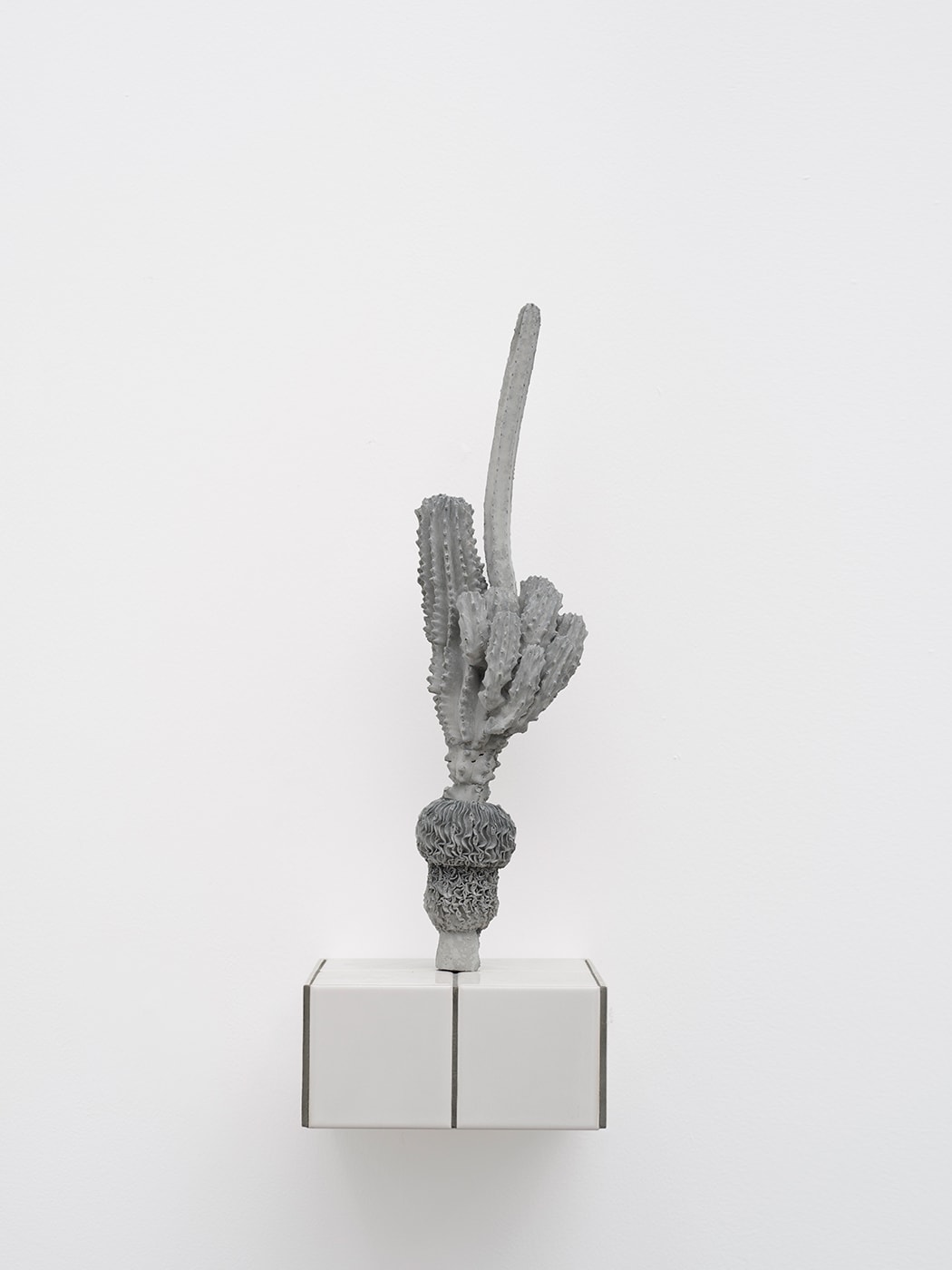

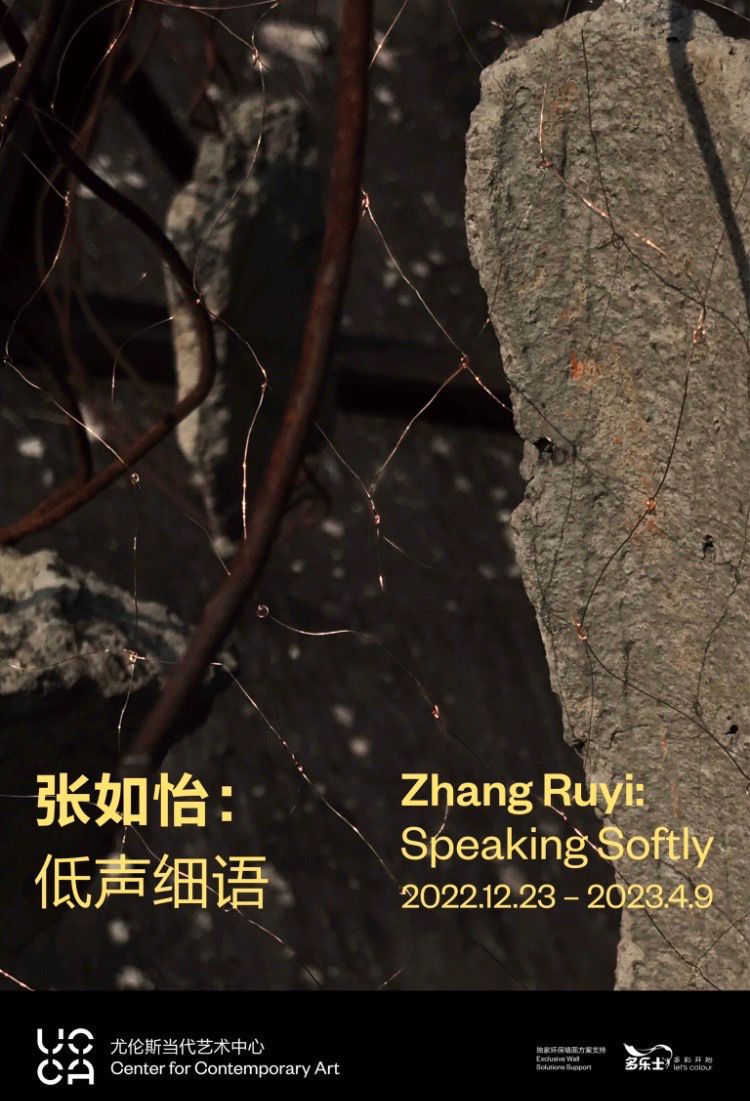

張如怡(1985年生於上海)現工作並生活於上海。張如怡的藝術實踐以圍繞日常邏輯而展開,作品因調和人工製品、工業經驗以及城市生活而佔據特殊空間。藝術家以在日常材料中涉取靈感,從內在直覺出發,探索個體、物料、場所三者之間的層次調度及相互作用力作為主要敘述途徑。創作主要涉及 據地裝置、雕塑及綜合媒介的運用,借“現實”為“樣板”,牽引出城市變遷之下,個體的感知瞬間, 將其種植於物質之內,賦予物質之外的意義。

張如怡的作品曾於多個機構和美術館展出,她的個人展包括上海四方當代美術館的 “裝修:碎石”(2020)和上海MOCA亭台的“裝修:用品”。她曾參與的聯展包括尤倫斯當代藝術中心沙丘美術館(北戴河,2020)、K11 藝術基金會(香港,2018)、外灘美術館(上海,2018)、尤倫斯當代中心(北京,2017)、卡斯雕塑基金會(古德伍德,2016)、四方當代美術館(南京,2016)、chi K11 美術館(上海,2016)、上海二十一世紀民生美術館(上海,2015)等。她是2017年藝術 8 青年藝術家大獎得主以及Glenfiddich 藝術家駐留計劃的參與者。張現於溫特圖爾Villa Sträuli參與瑞士藝術委員會 Pro Helvetia 基金會舉辦的工作室駐留計劃。她的作品被四方當代美術館、復星藝術中心和英國Cass Sculpture Foundation所收藏。

張如怡現於上海生活和工作。