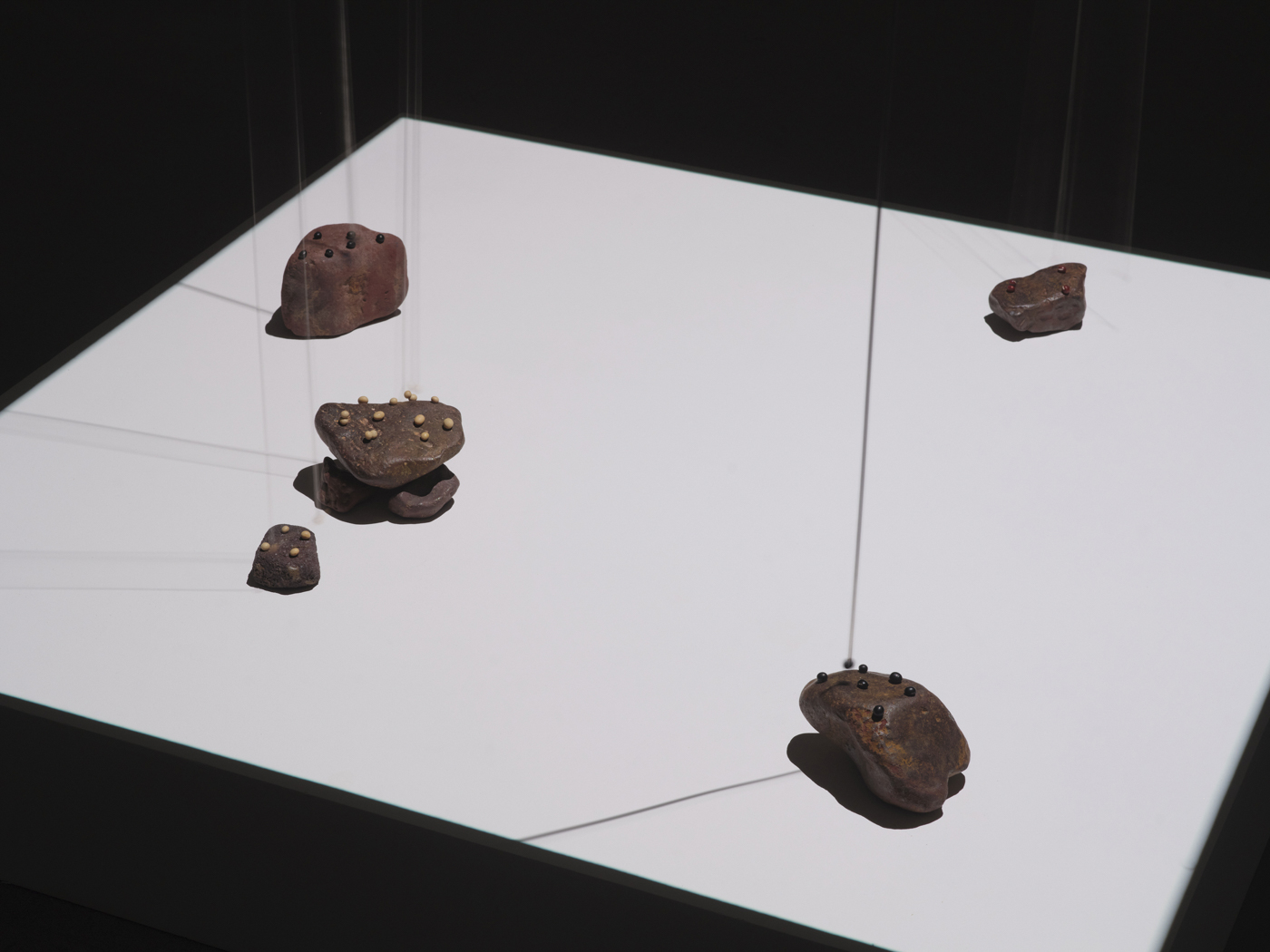

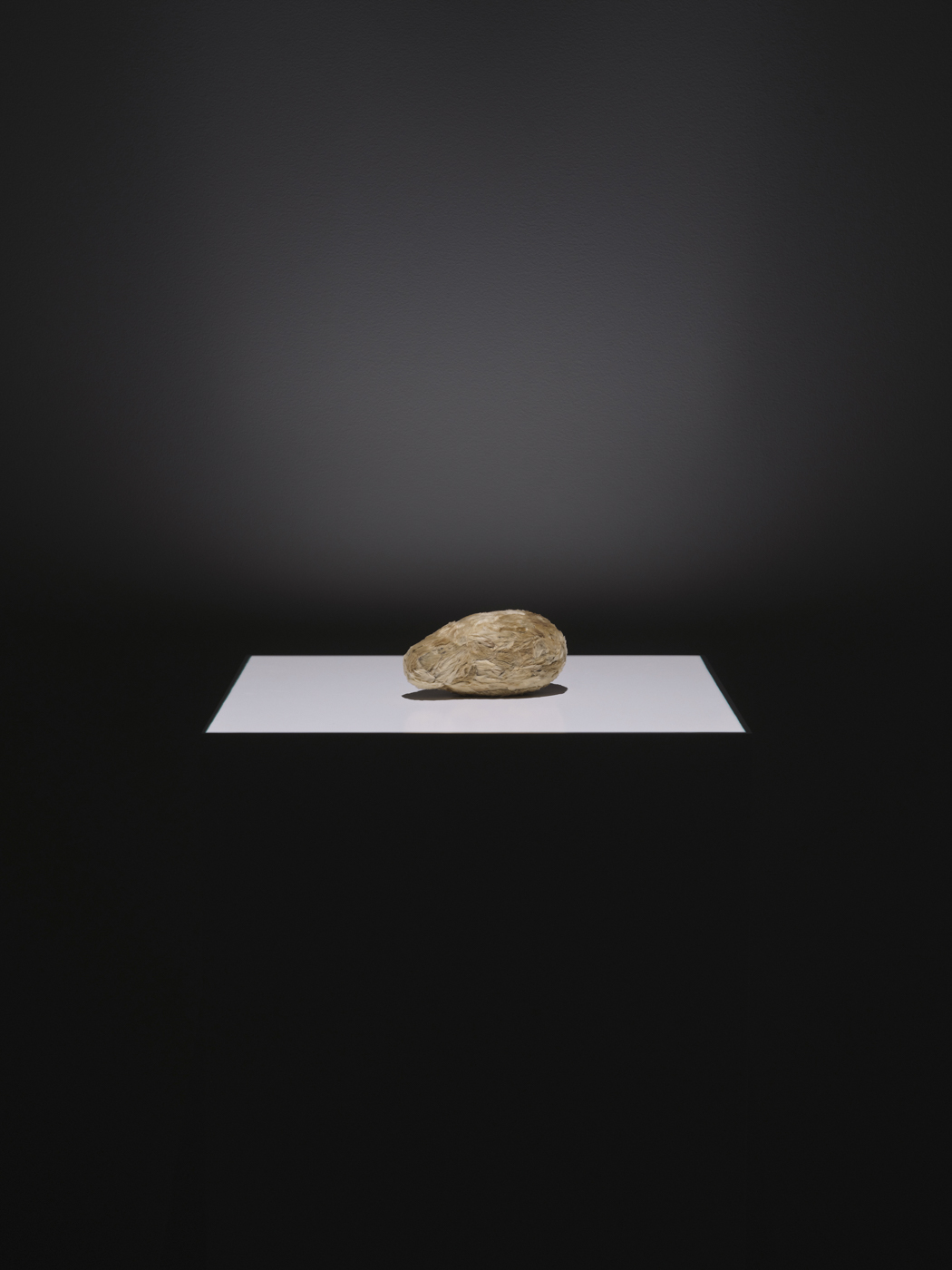

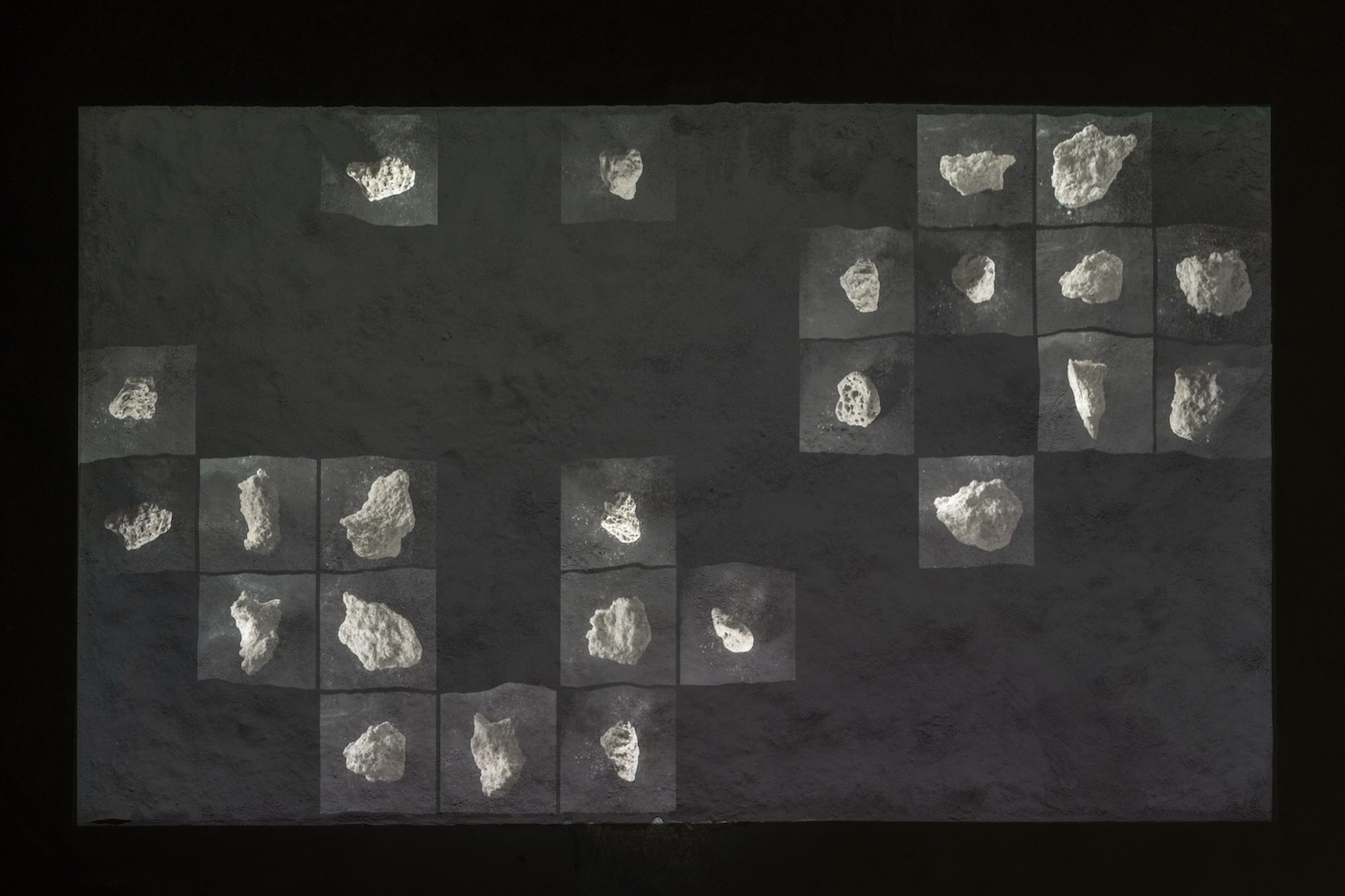

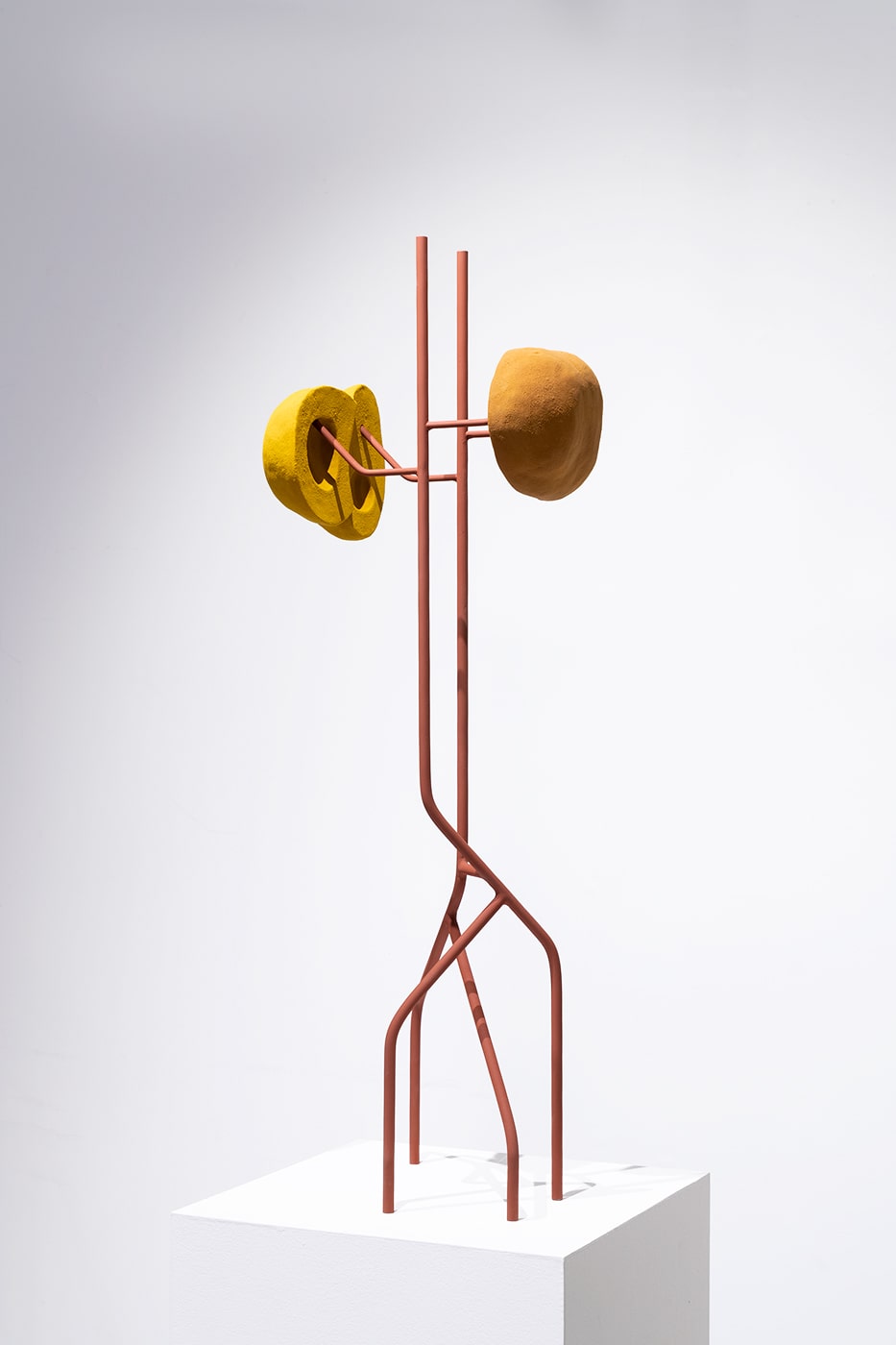

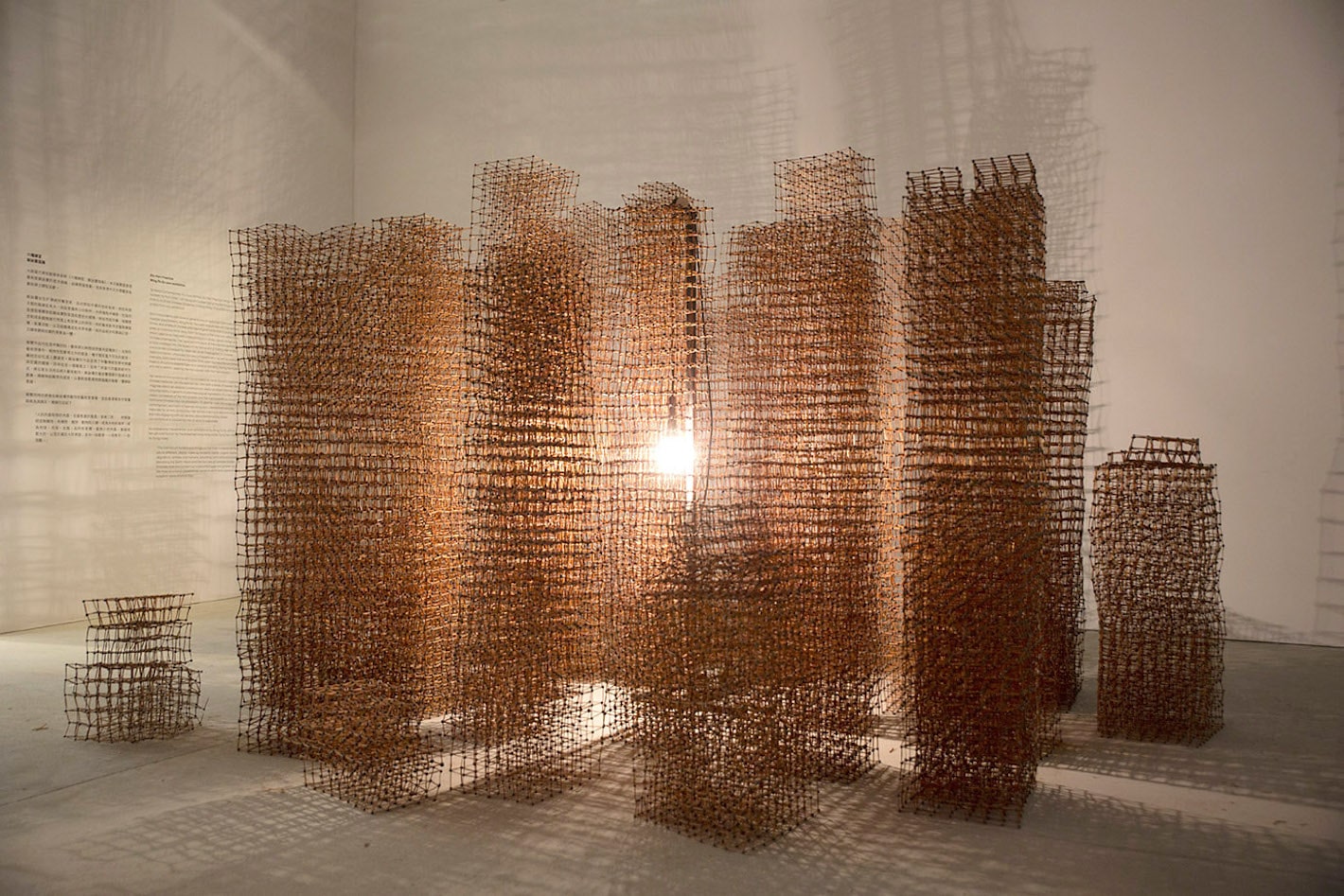

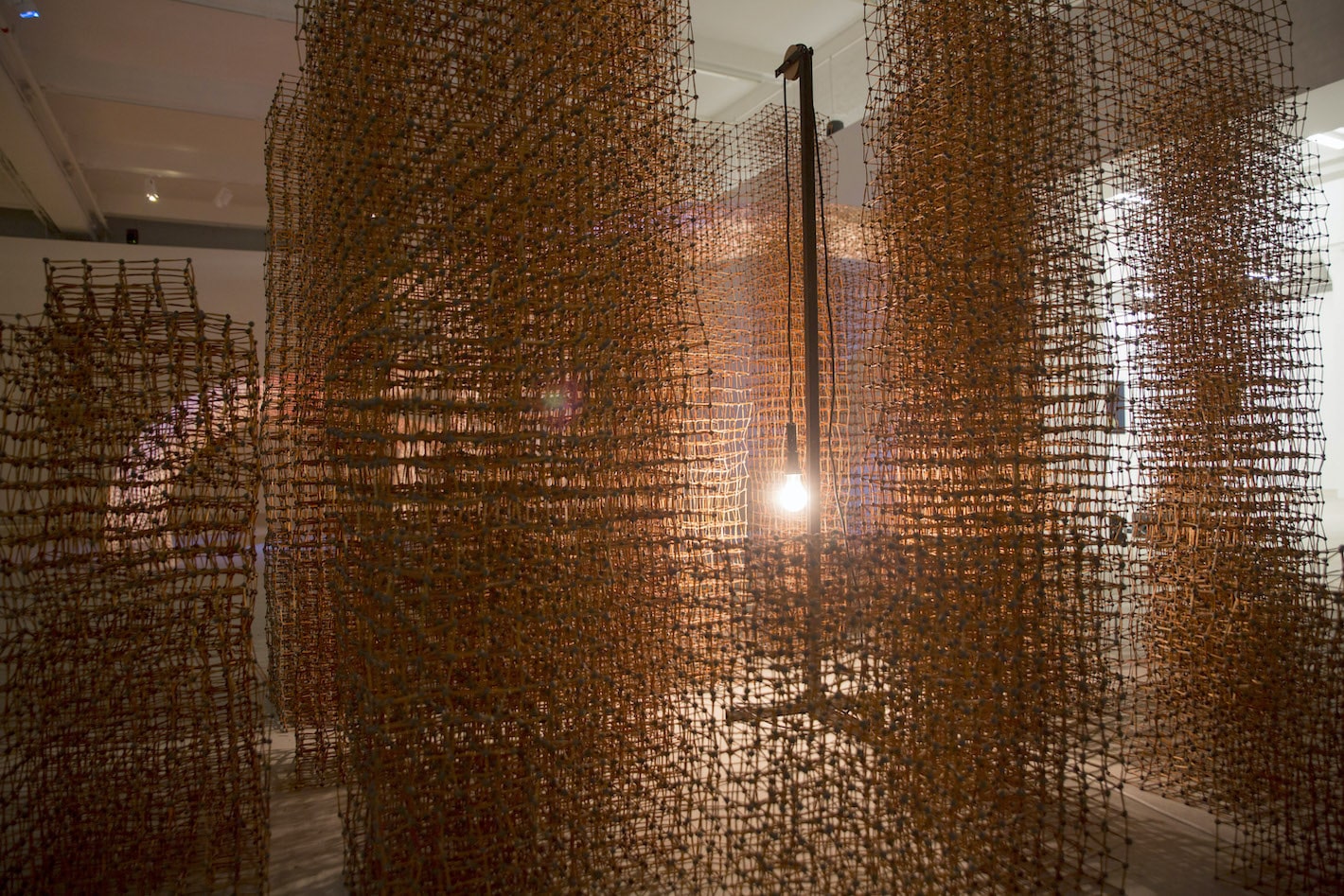

蘇詠寶以中醫藥材作為藝術媒介,創作裝置、雕塑、及錄像作品,探索自然中隱性的關聯、模式、及系統。因自幼接觸中醫藥材,她的藝術實踐受其影響,著重對日常生活環境、自然、及宇宙的感知與觀察,同時融匯中醫知識和思想理論,探討萬物的形式、物質性、形而上學、關係性、及宇宙學。

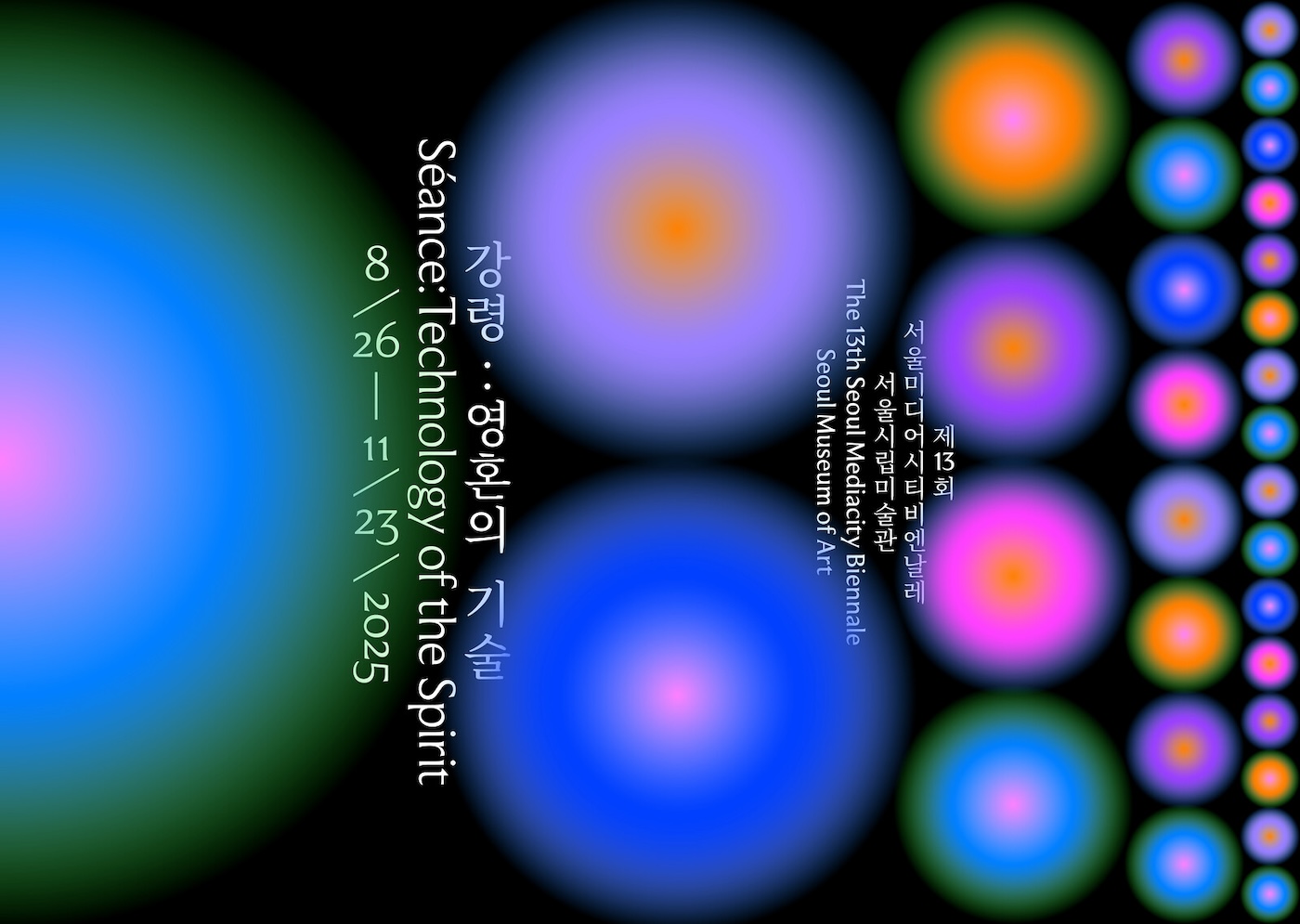

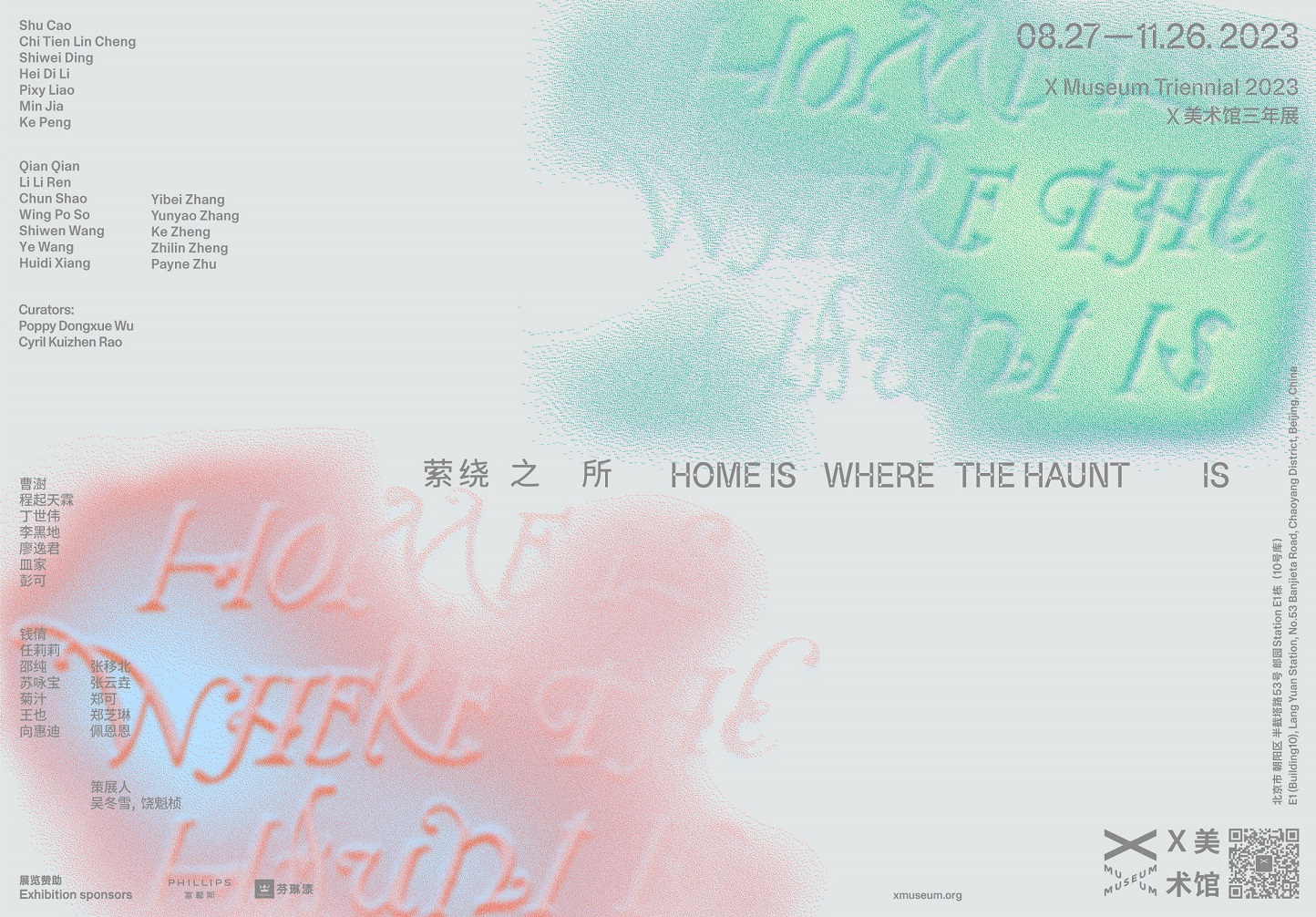

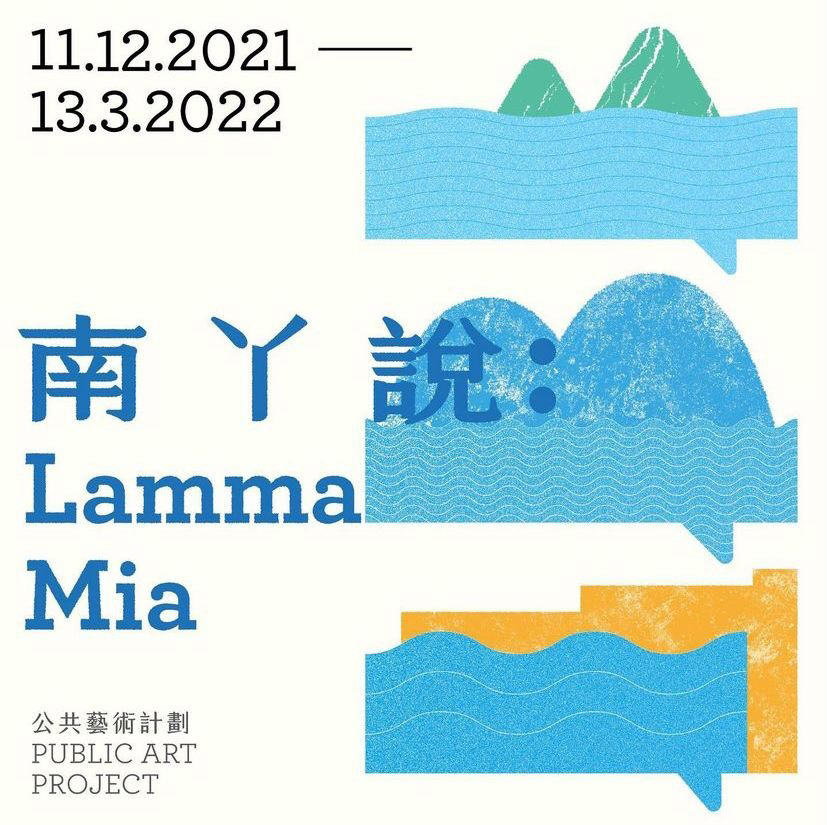

蘇詠寶曾於香港Para Site 藝術空間(2025)及香港大館當代美術館(2018)舉辦個展。她亦將參與2025年首爾媒體城市雙年展。她的作品於不同機構及雙年展中展出,包括香港Para Site 藝術空間(2024及2020)、香港藝術館(2024)、台北朱銘美術館(2024)、第13屆台北雙年展(2023)、第14屆上海雙年展(2023)、上海明珠美術館(2023)、北京X美術館(2023)、加德滿都三年展(2022)、香港藝術推廣辦事處(2021)、北京尤倫斯當代藝術中心(2020)、香港刺點畫廊(2020)、香港中環藝穗會(2015)、及香港牛棚藝術村(2013)等。

蘇詠寶現於香港生活及工作。