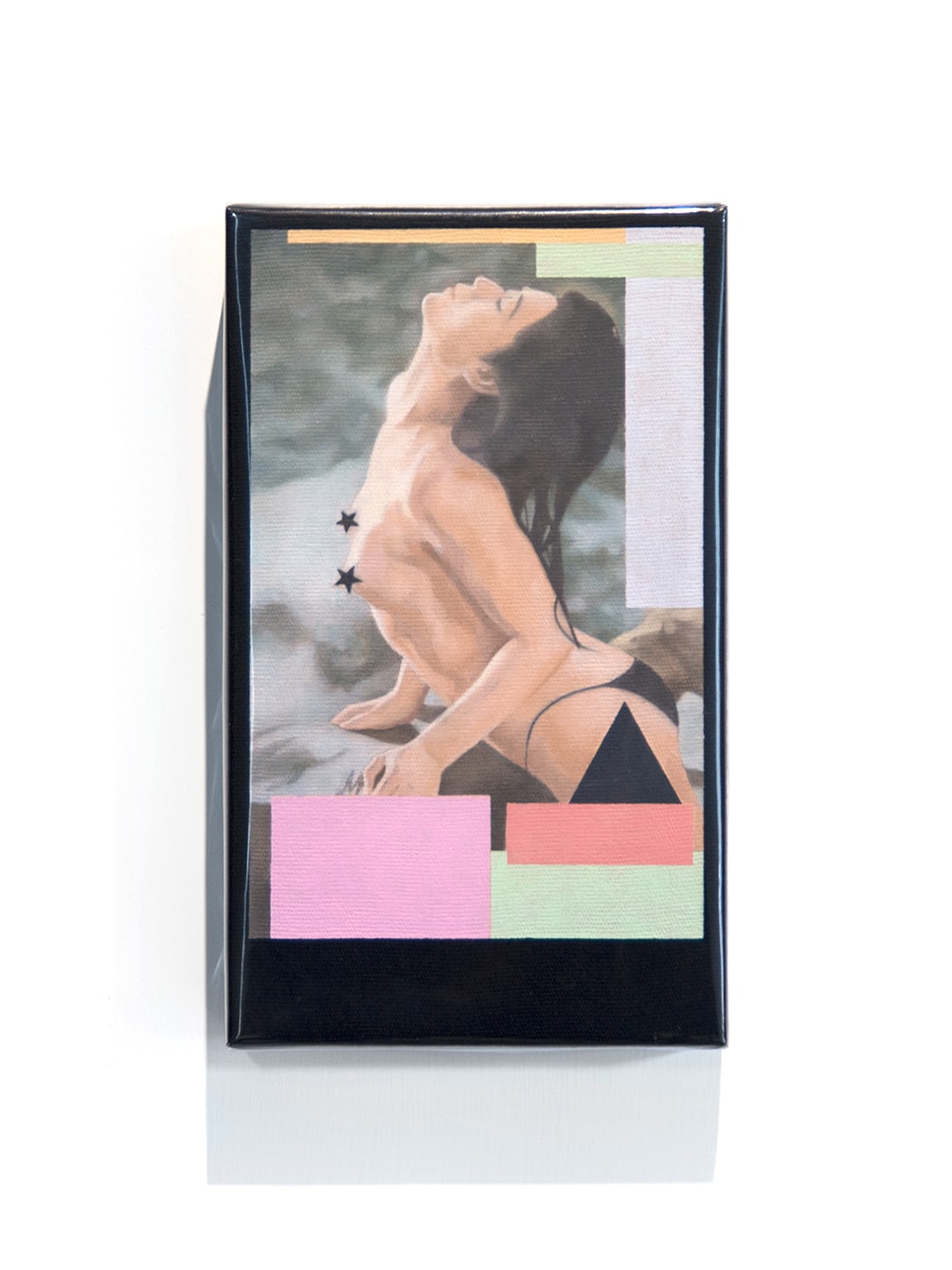

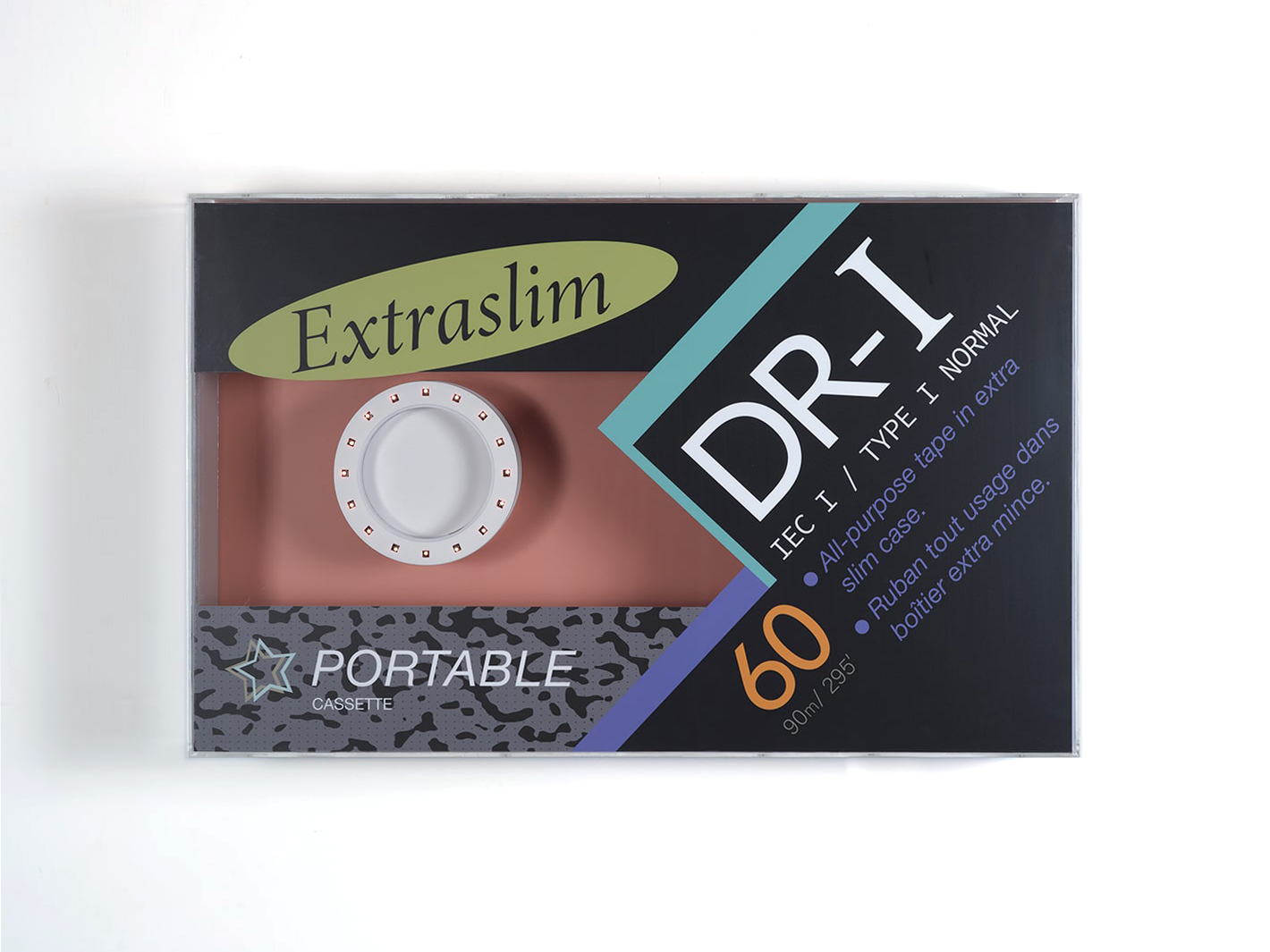

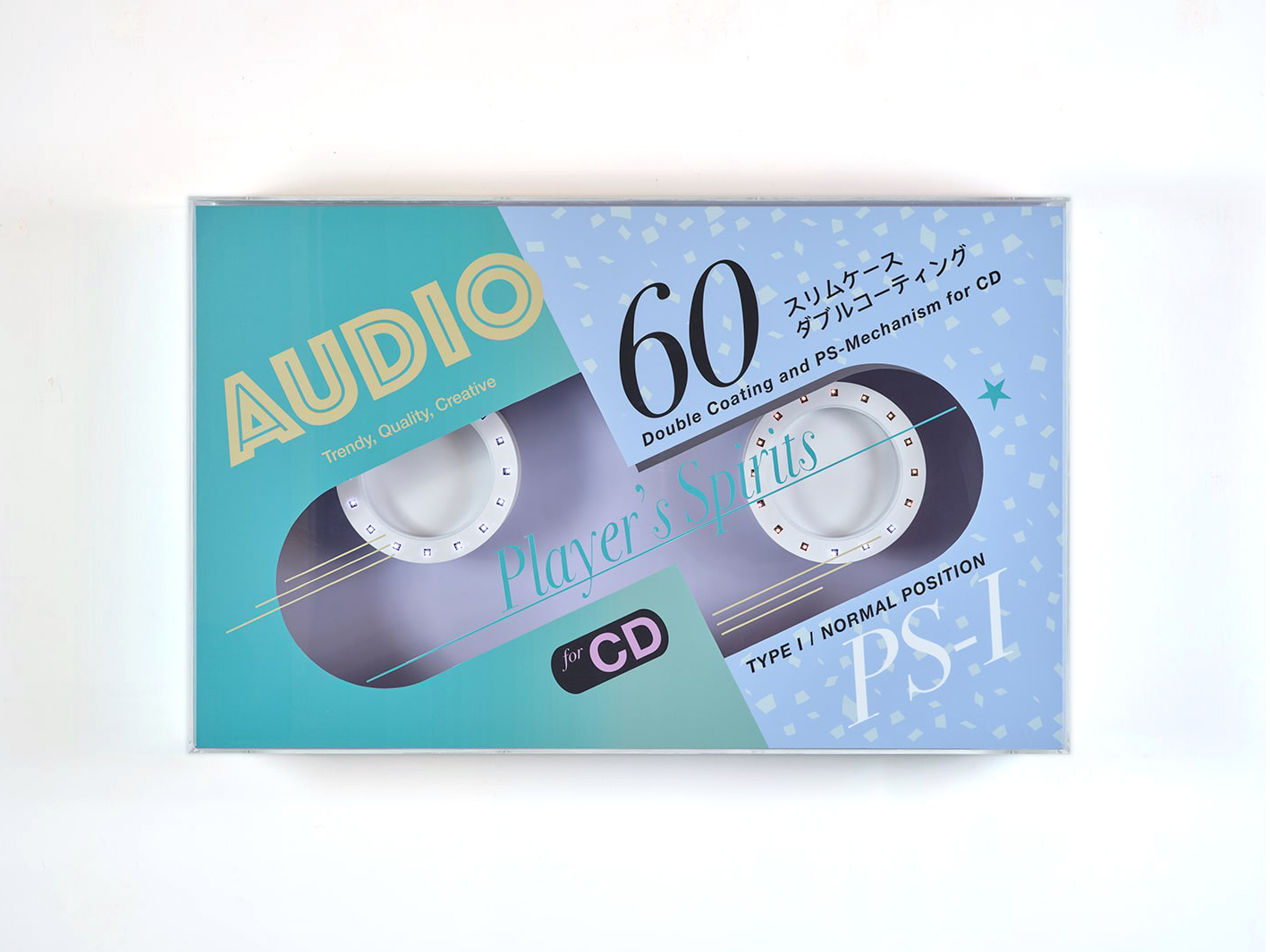

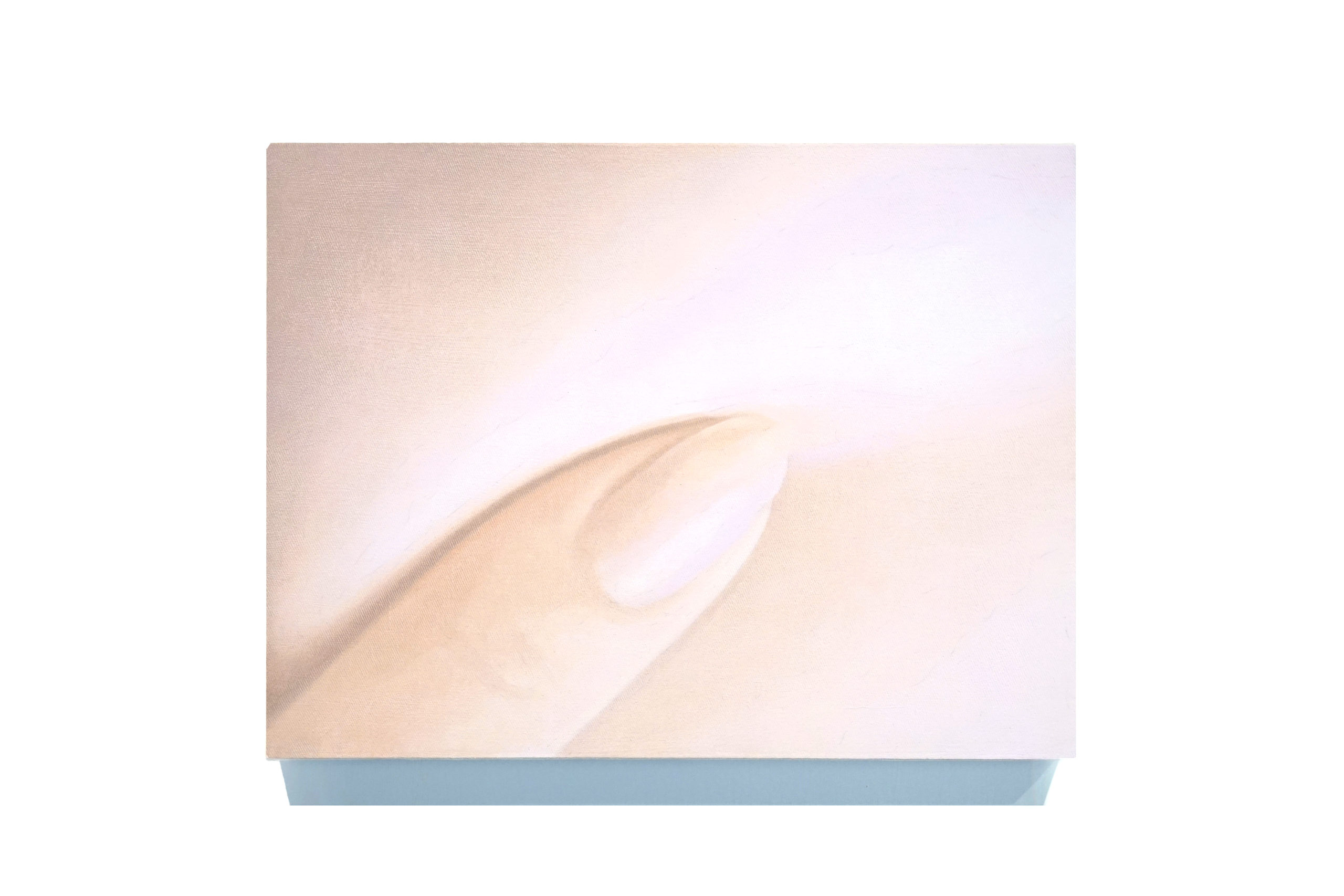

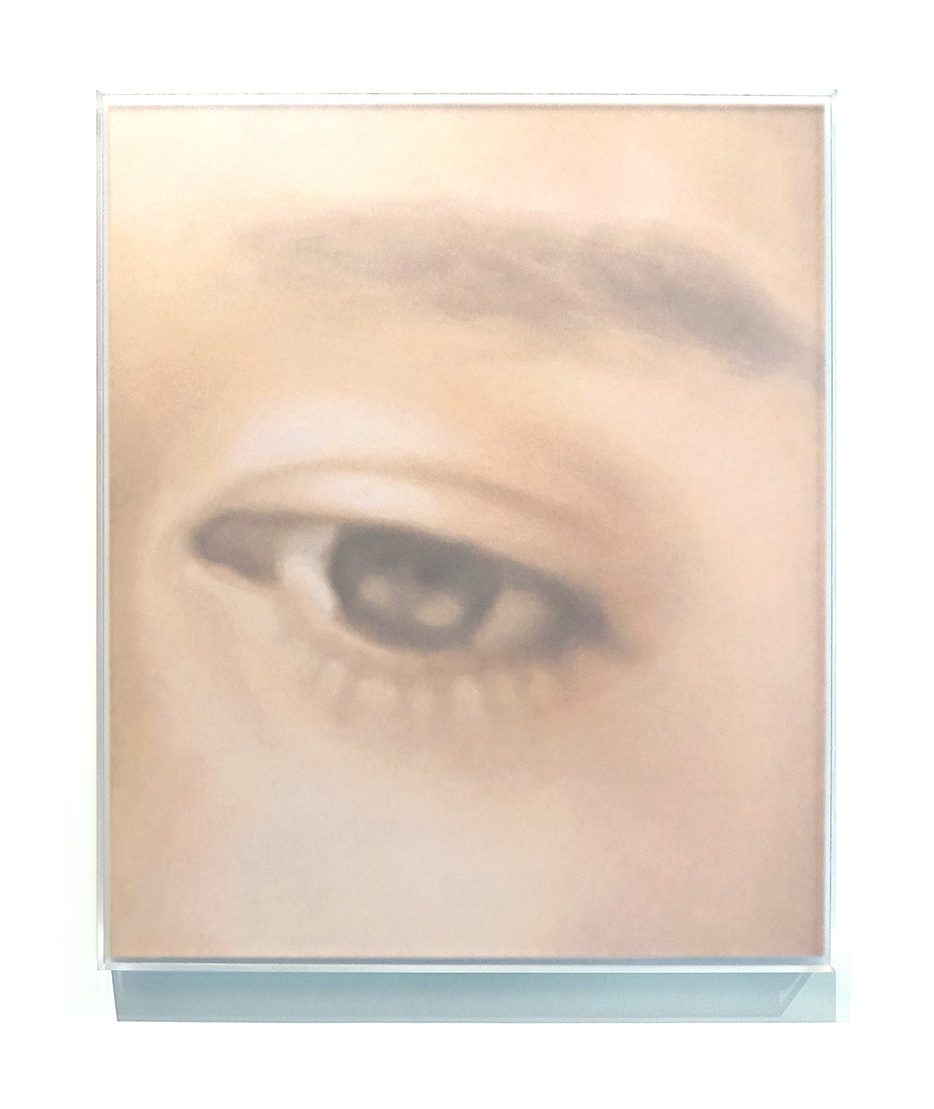

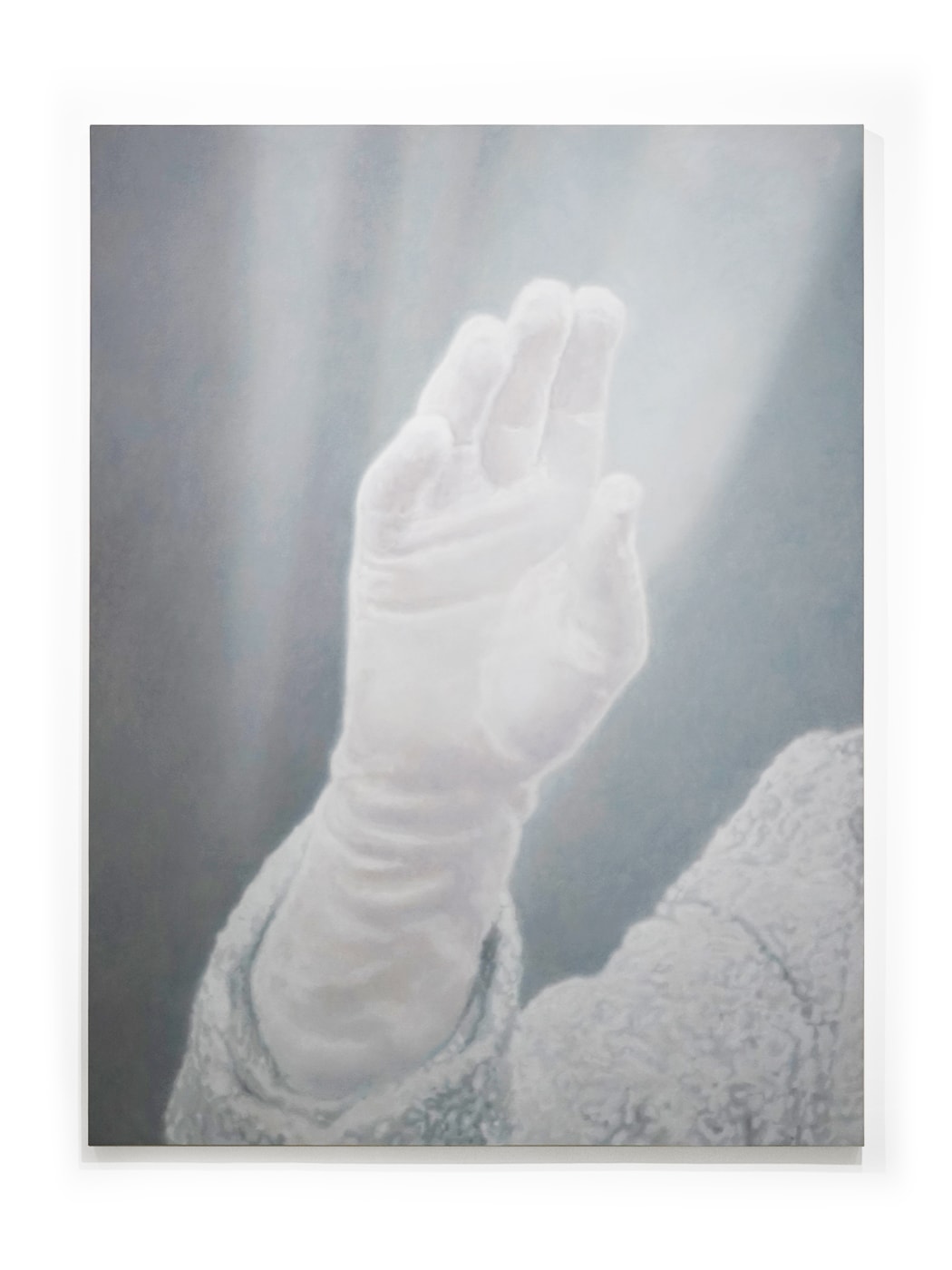

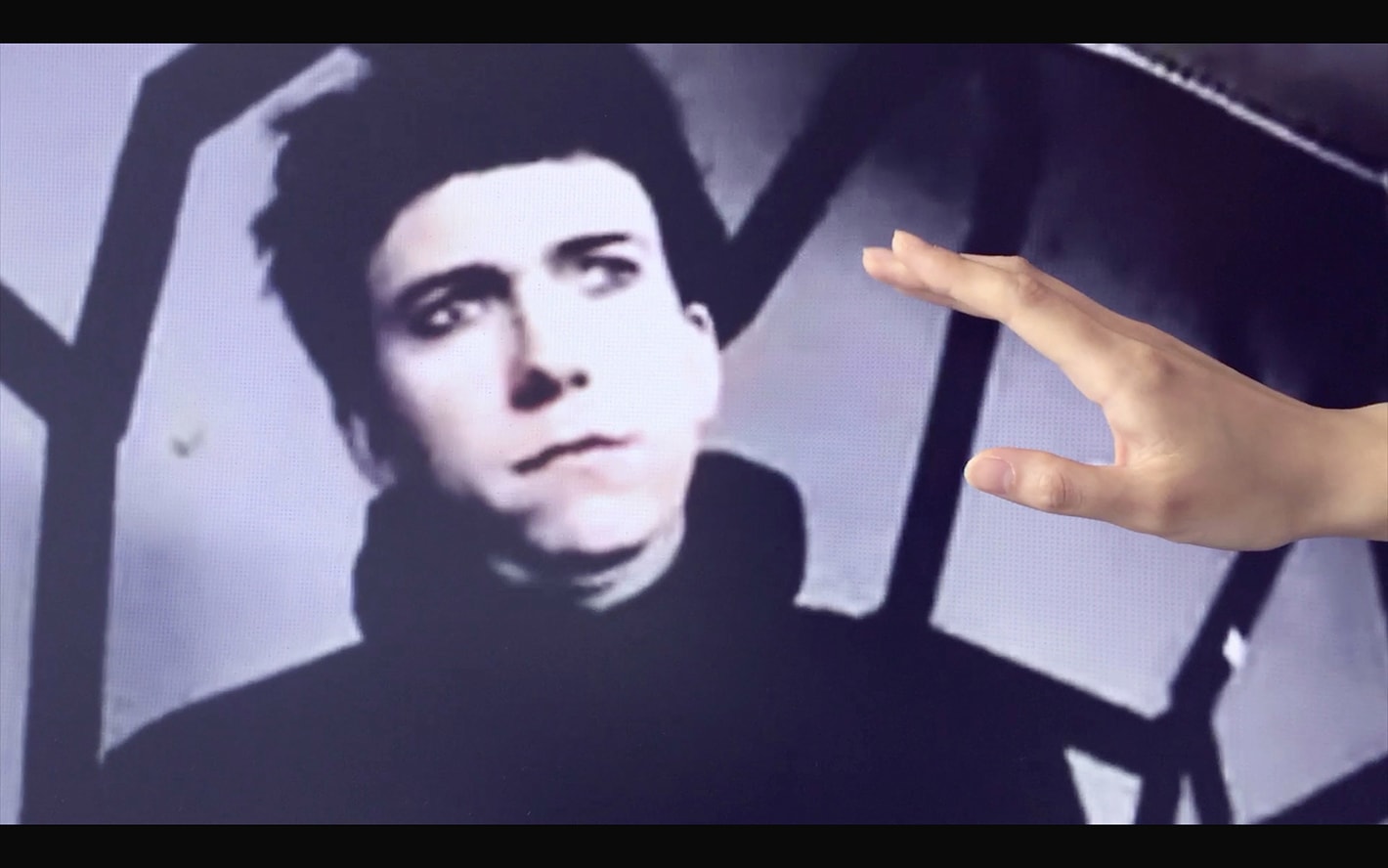

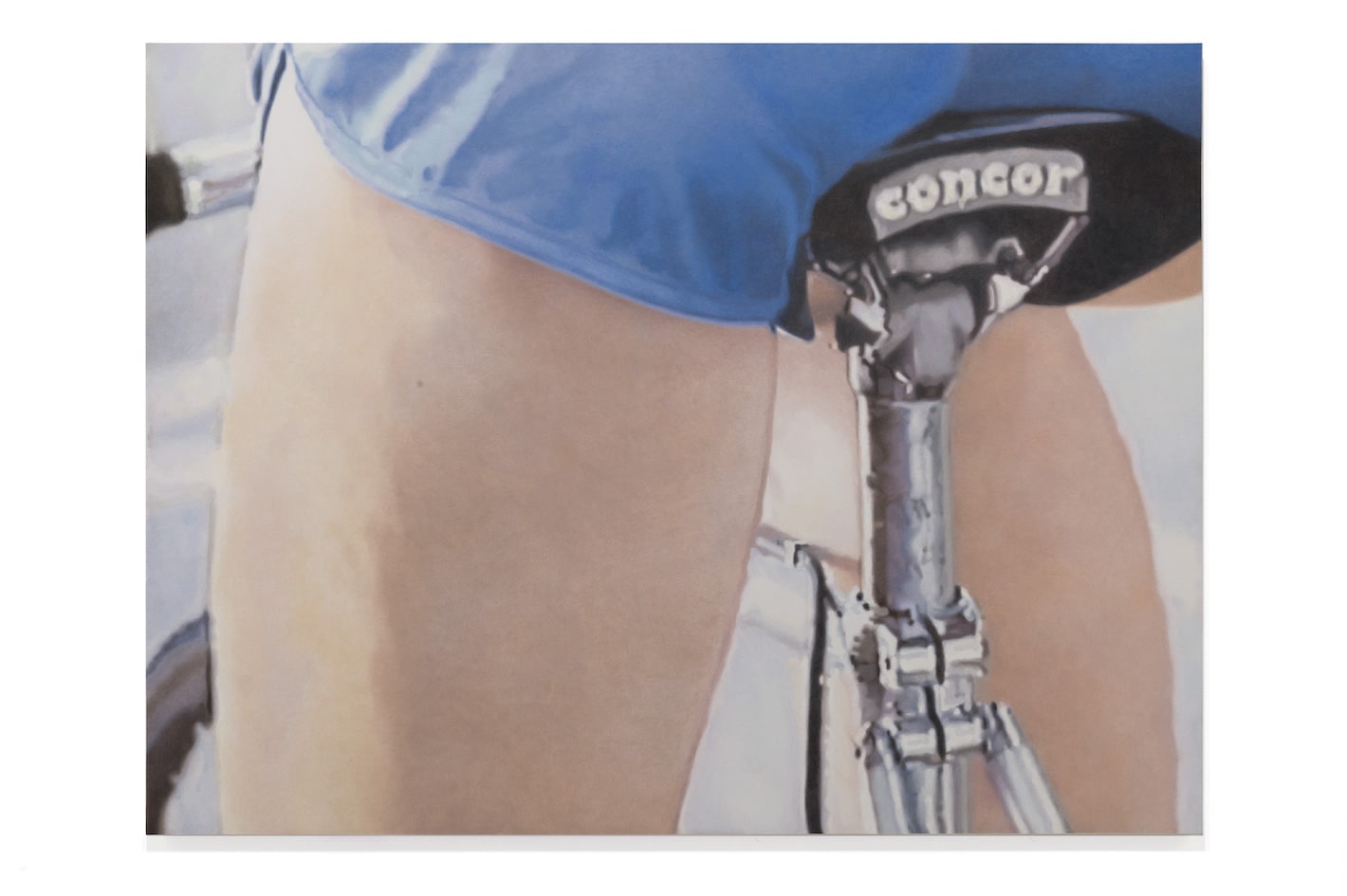

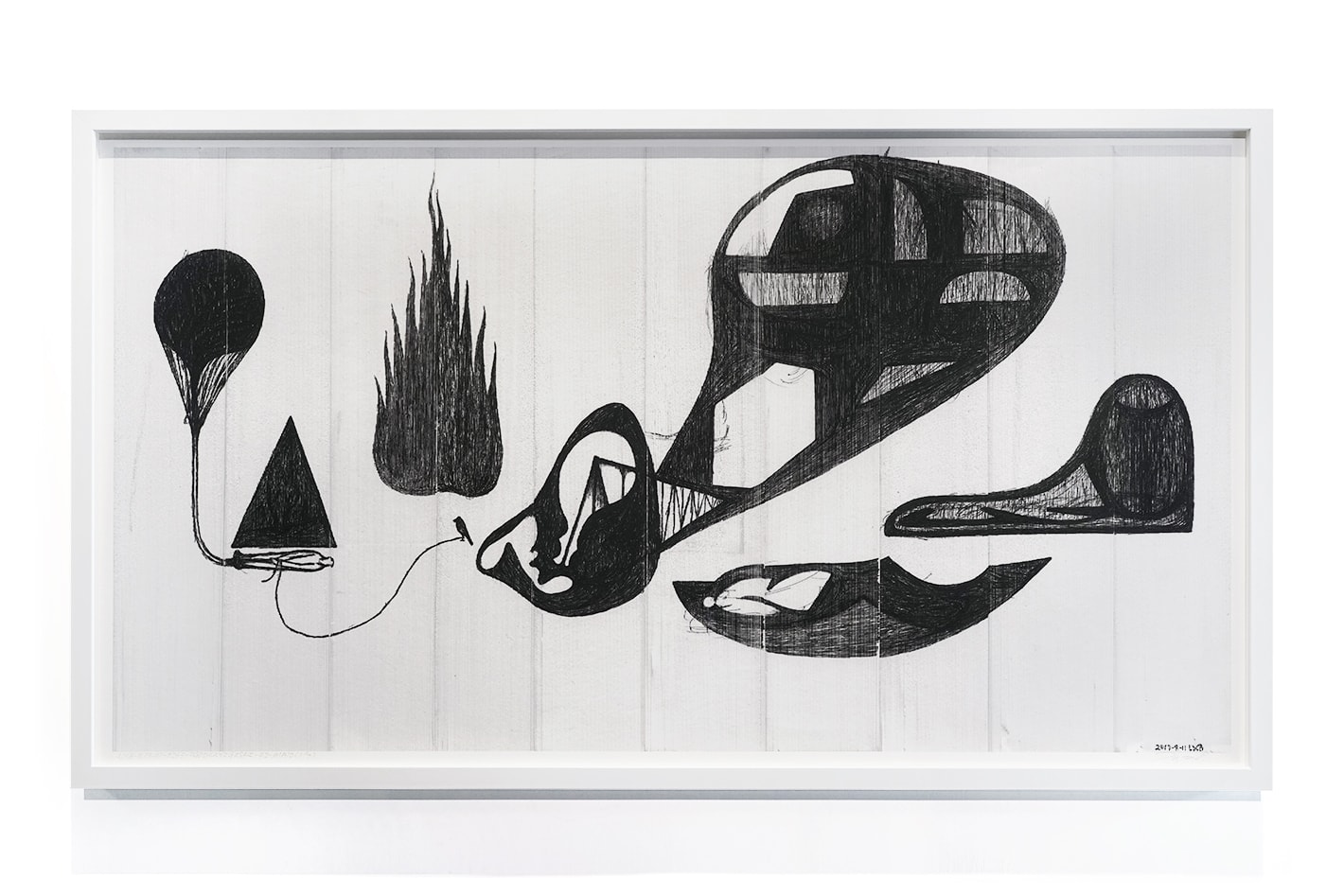

黎卓華於2007年獲得香港中文大學藝術系學士學位,並於2018年獲得香港中文大學藝術系碩士。黎的繪畫多以日常生活的事物為主題。她的繪畫用色平淡、低反差,滲透著一份來自物質記憶的靜止感。她近期的創作以80至90年代的電影、電視和廣告美學為靈感,以捕捉那個年代媒體影像的美學和當中的細膩感,藉此表達出一種隱約微妙的個人感知經驗。

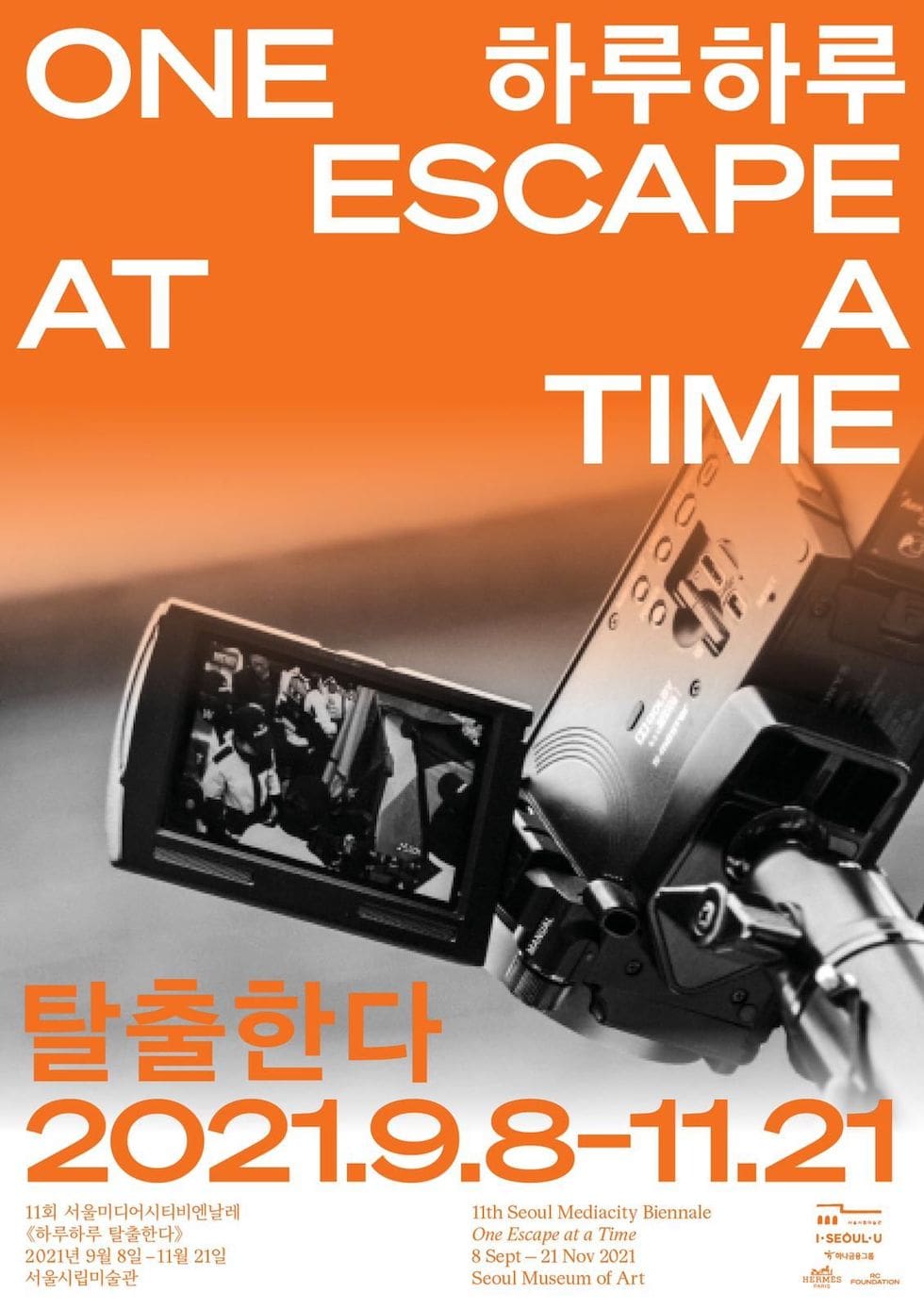

黎卓華曾參與的個人展覽包括上海當代藝術博覽會的“急接近!” (2018)、武漢剩餘空間 “讓晚風送走昨日的夢” (2017)、還有香港巴塞爾香港藝術展Para Site的“停滯之中”(2015)。她曾參與過的聯展包括第11屆首爾媒體城市雙年展的 “一次逃脫”(2021)、香港六廠紡織文化藝術館的“觸到的回憶”(2018)、深圳楊鋒藝術與教育基金會的“逆光:雙城取樣”(2017)、英國曼徹斯特中國當代藝術中心的“From Ocean to Horizon”(2017)、第五屆三亞藝術季的“不隅之見”(2016)及北京中央美術學院美術館的“第二屆CAFAM未來展”(2015)。

黎卓華現於香港居住和工作。