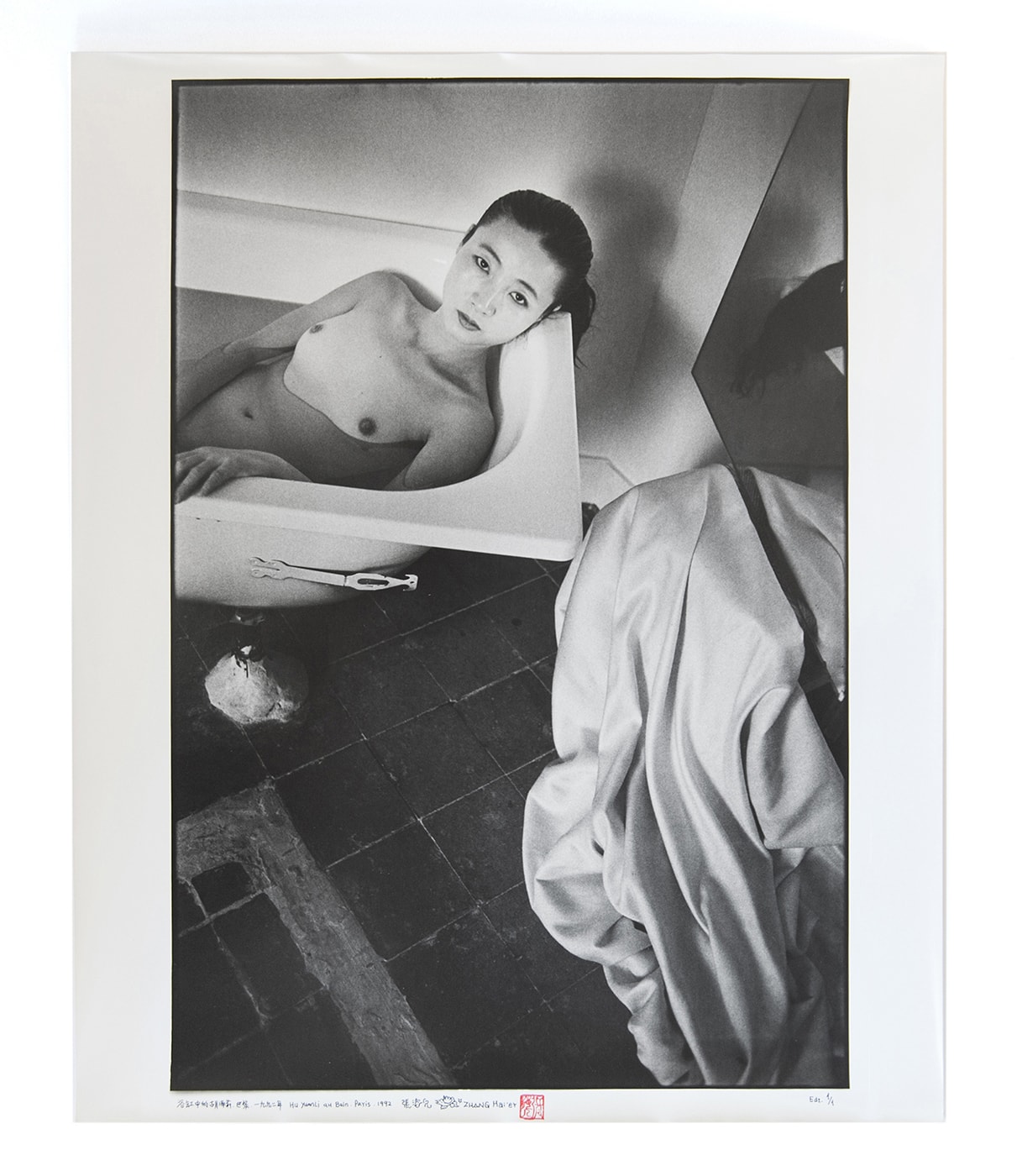

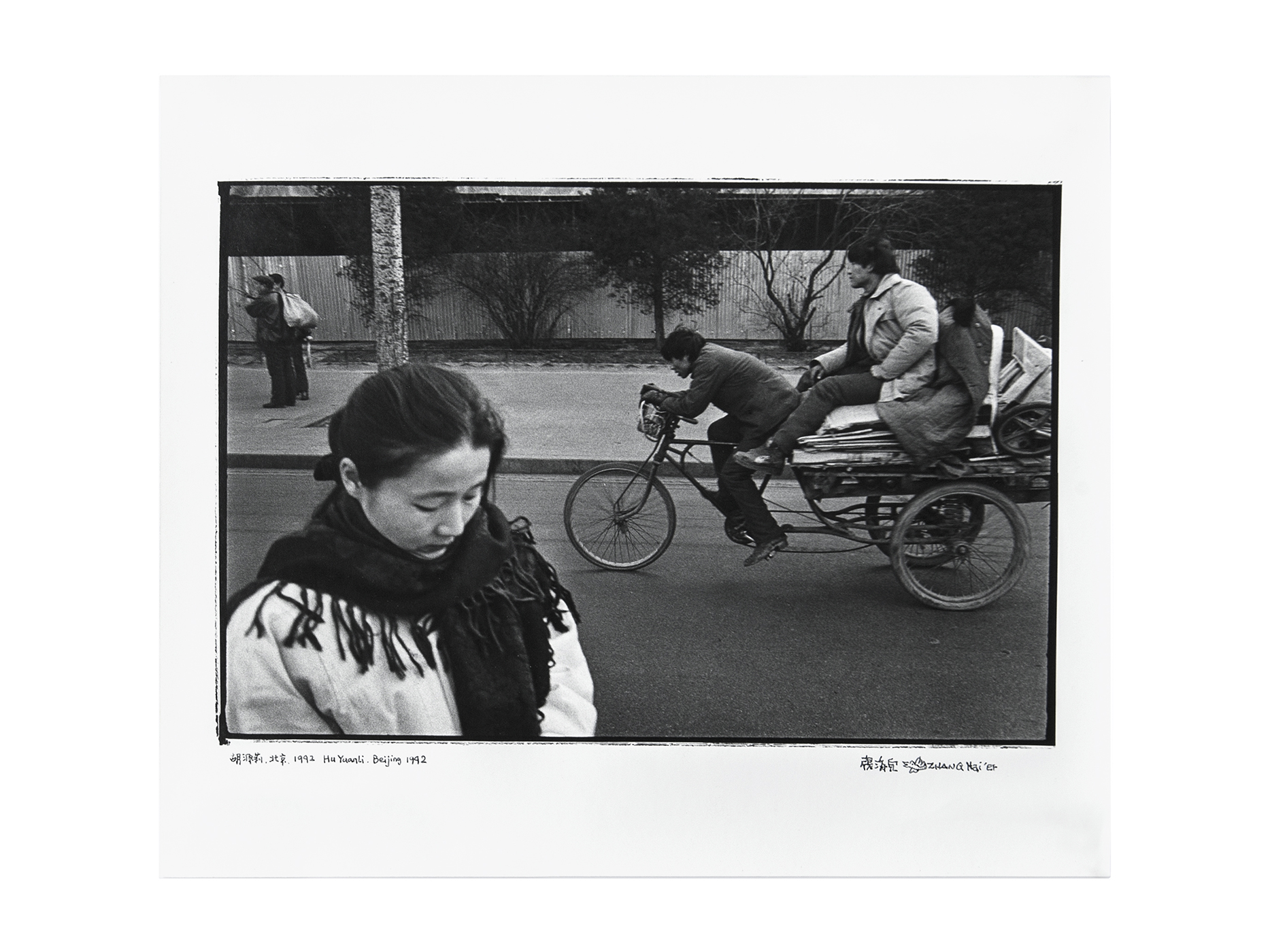

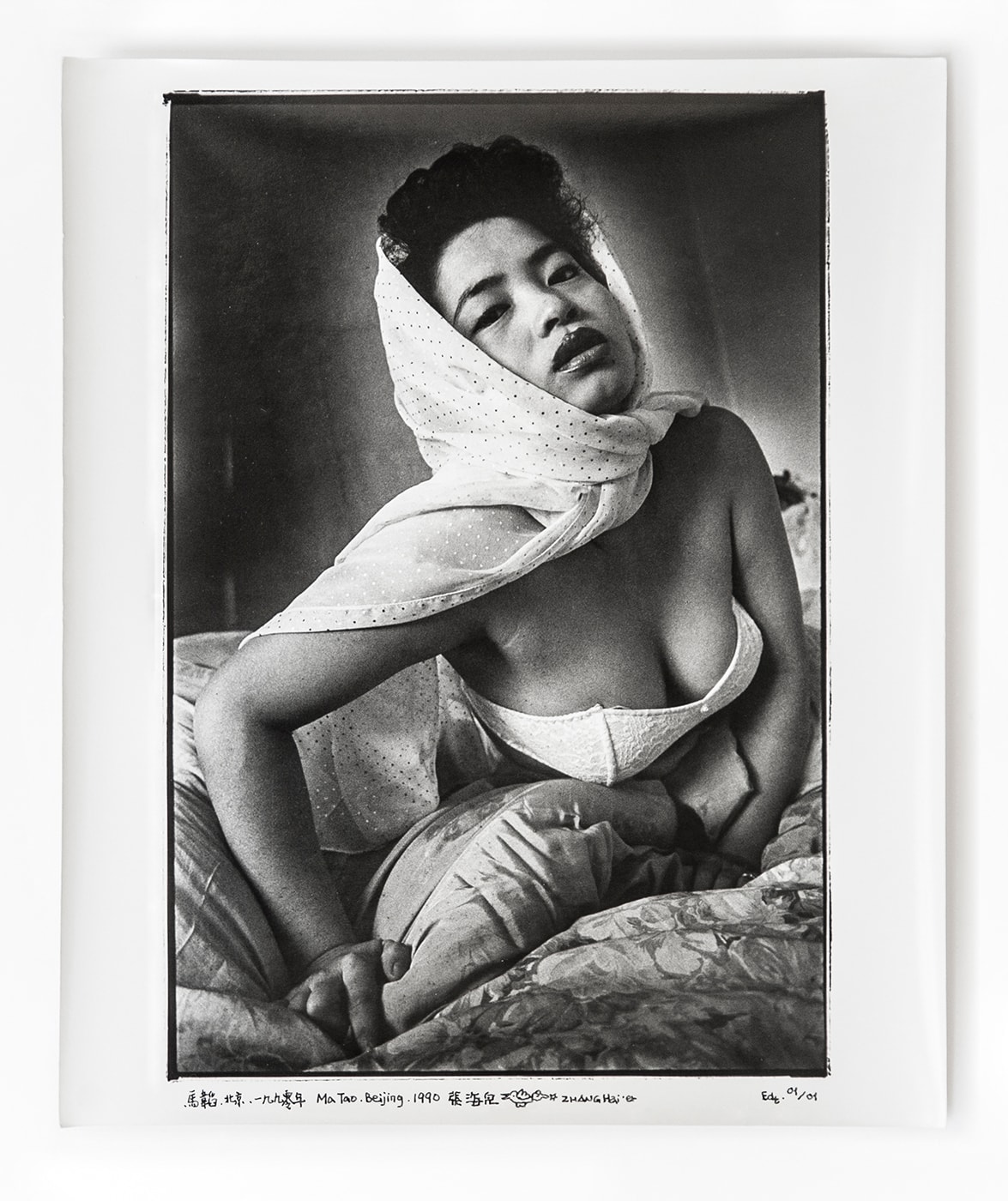

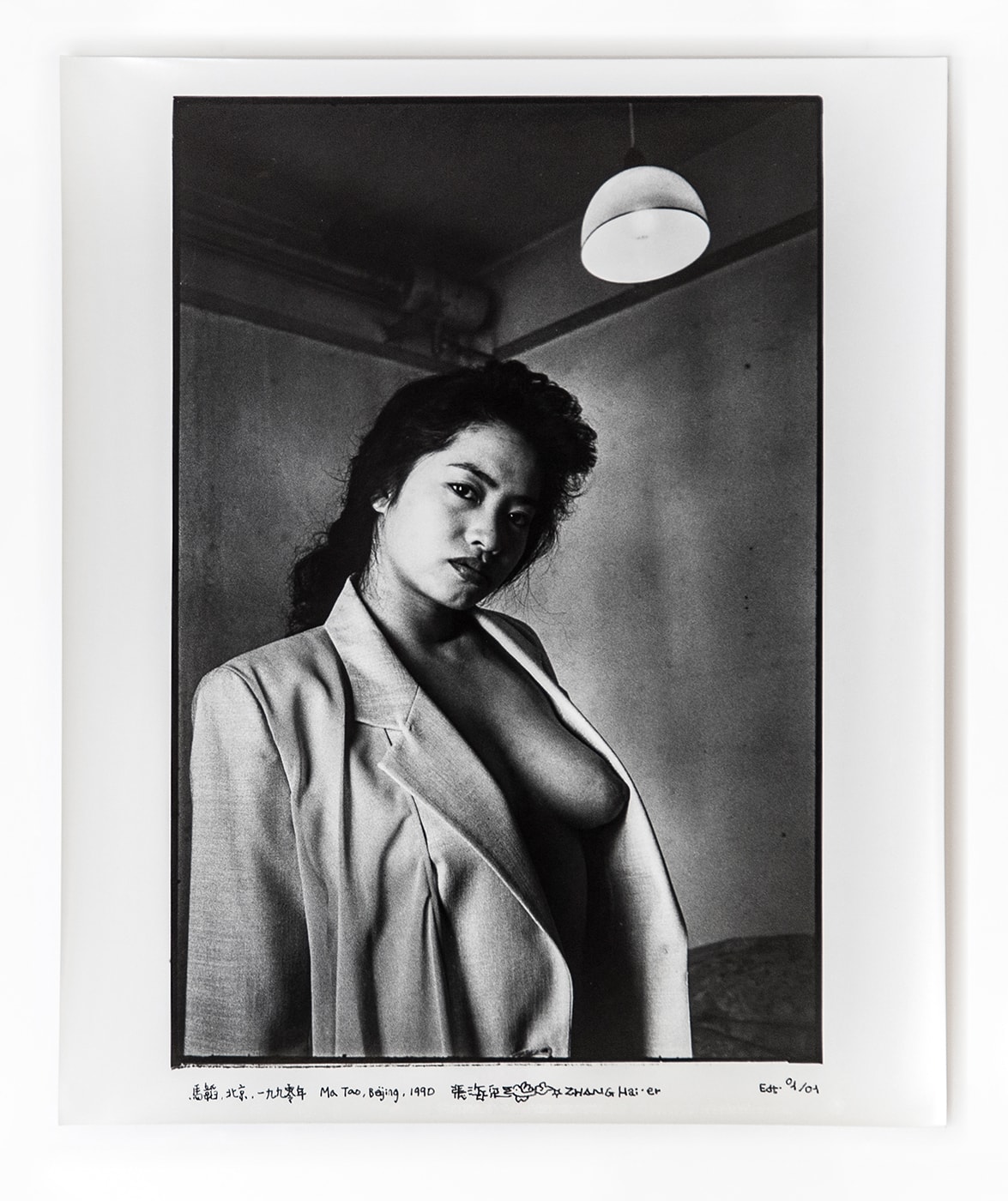

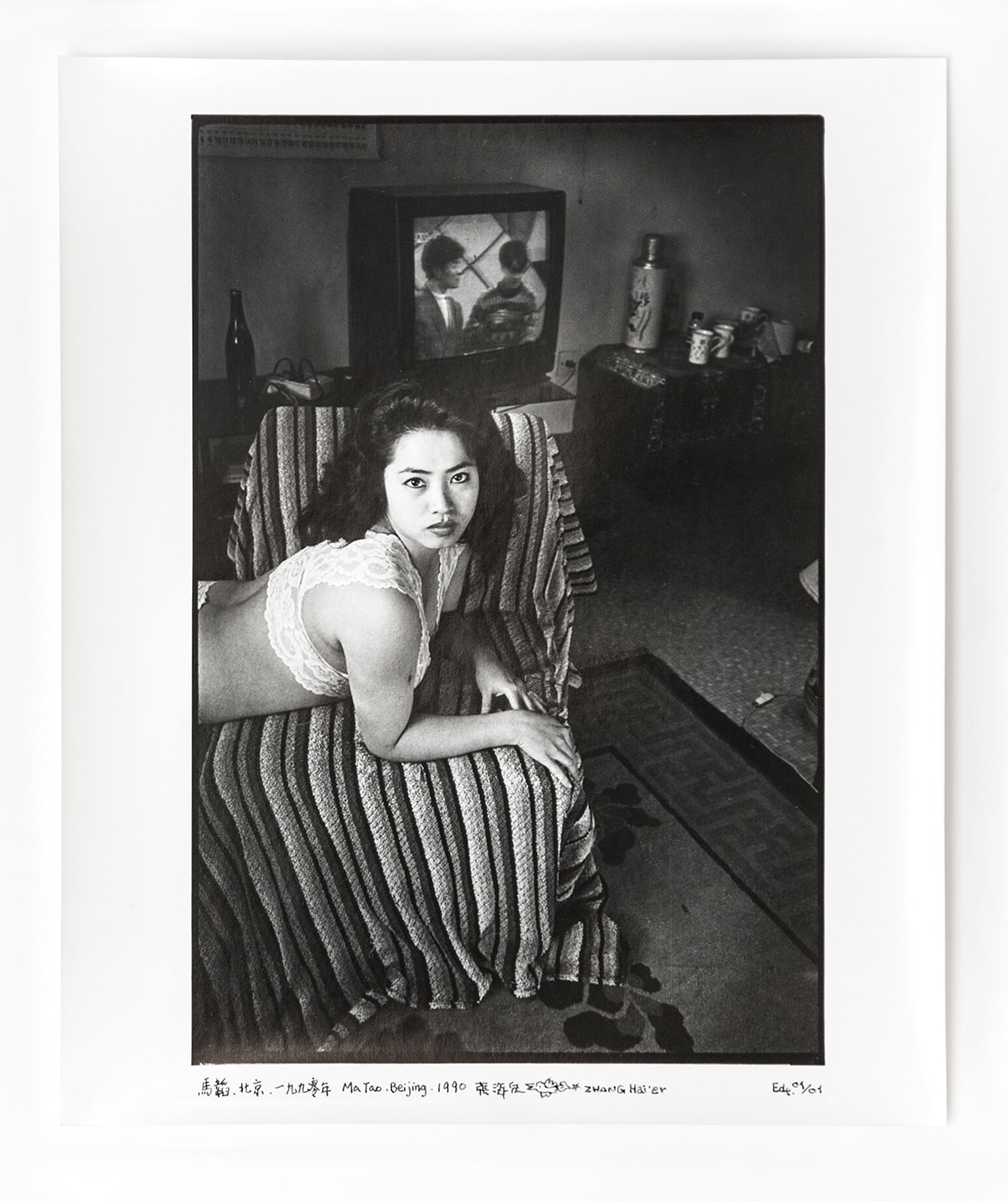

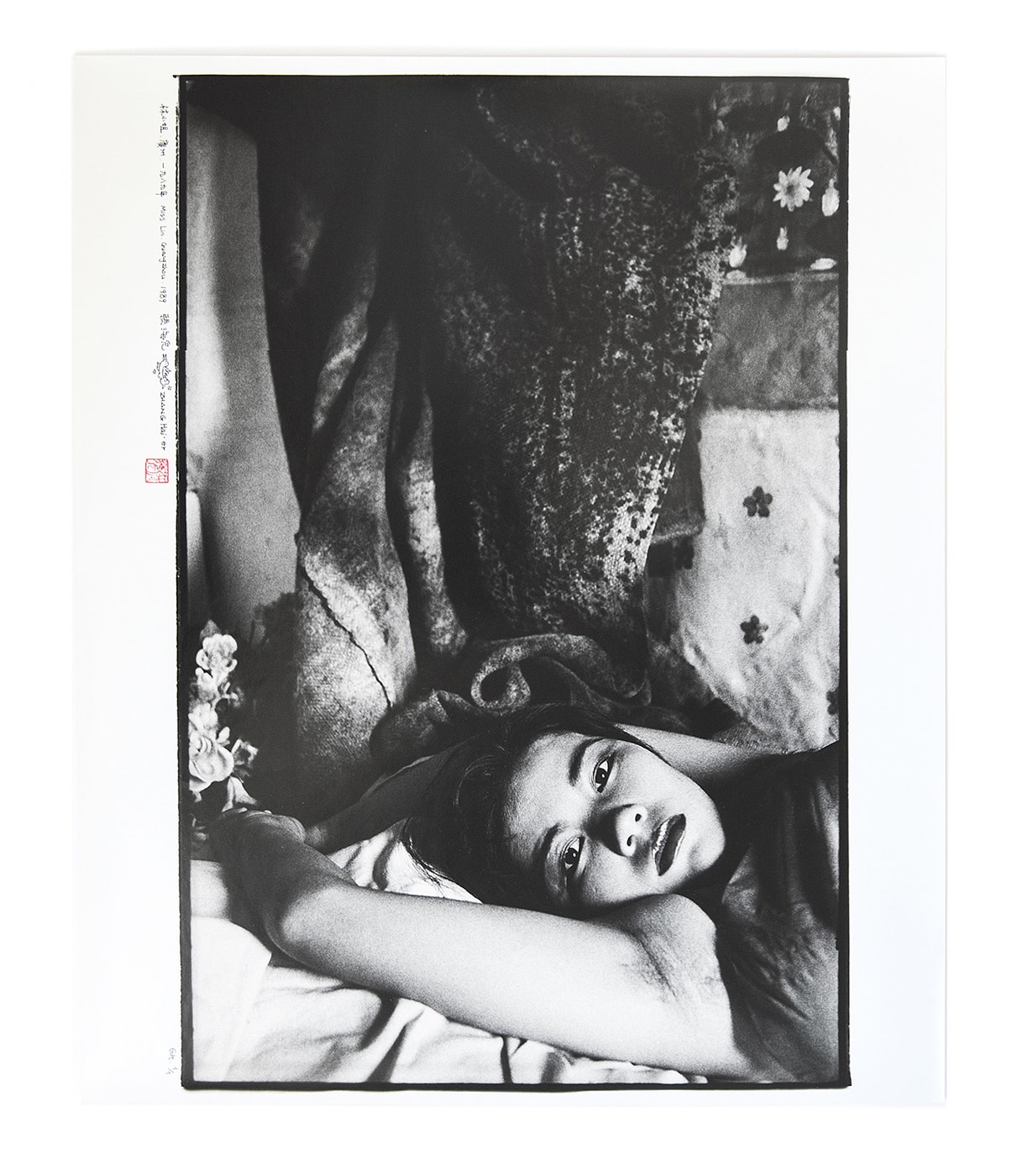

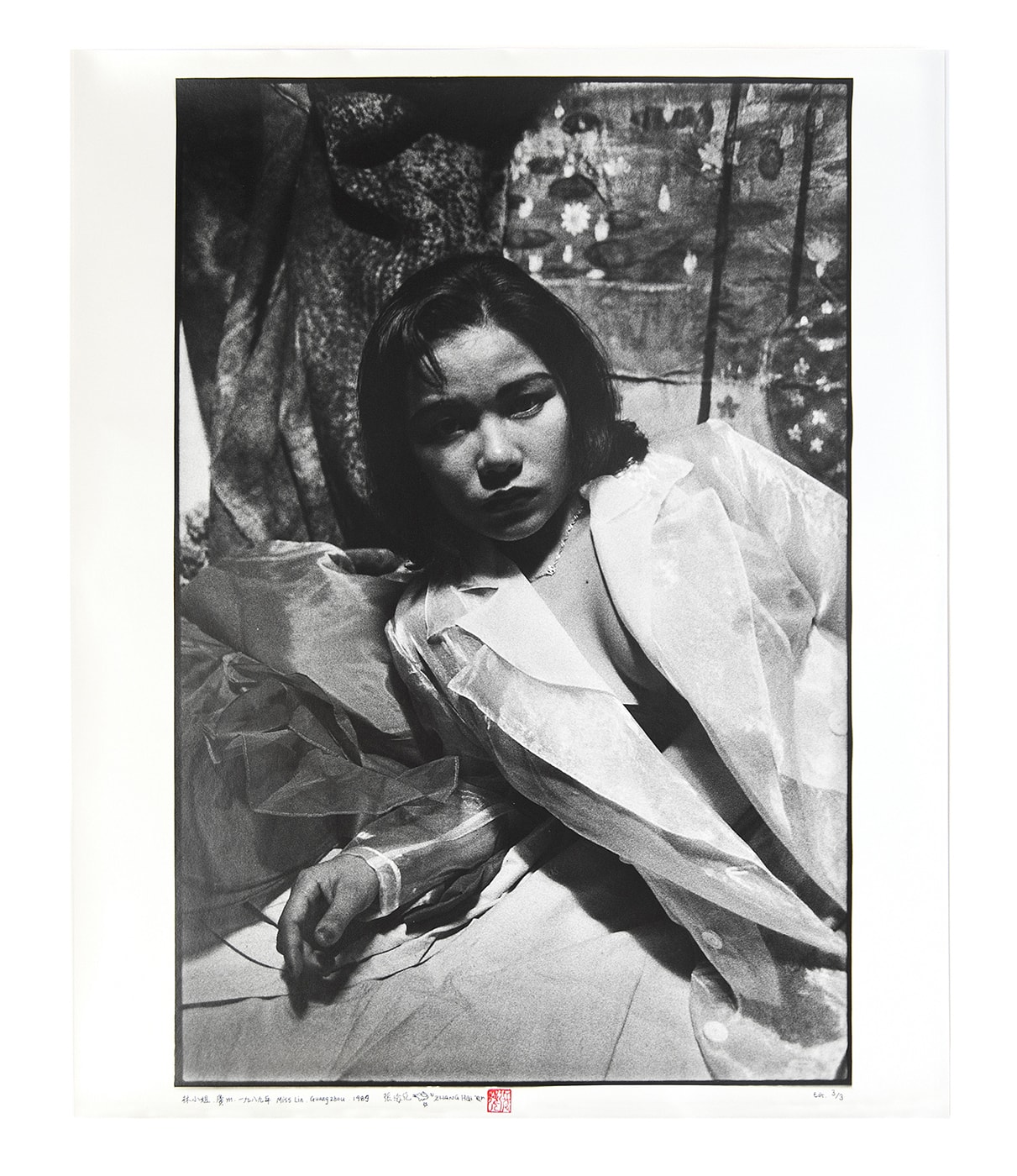

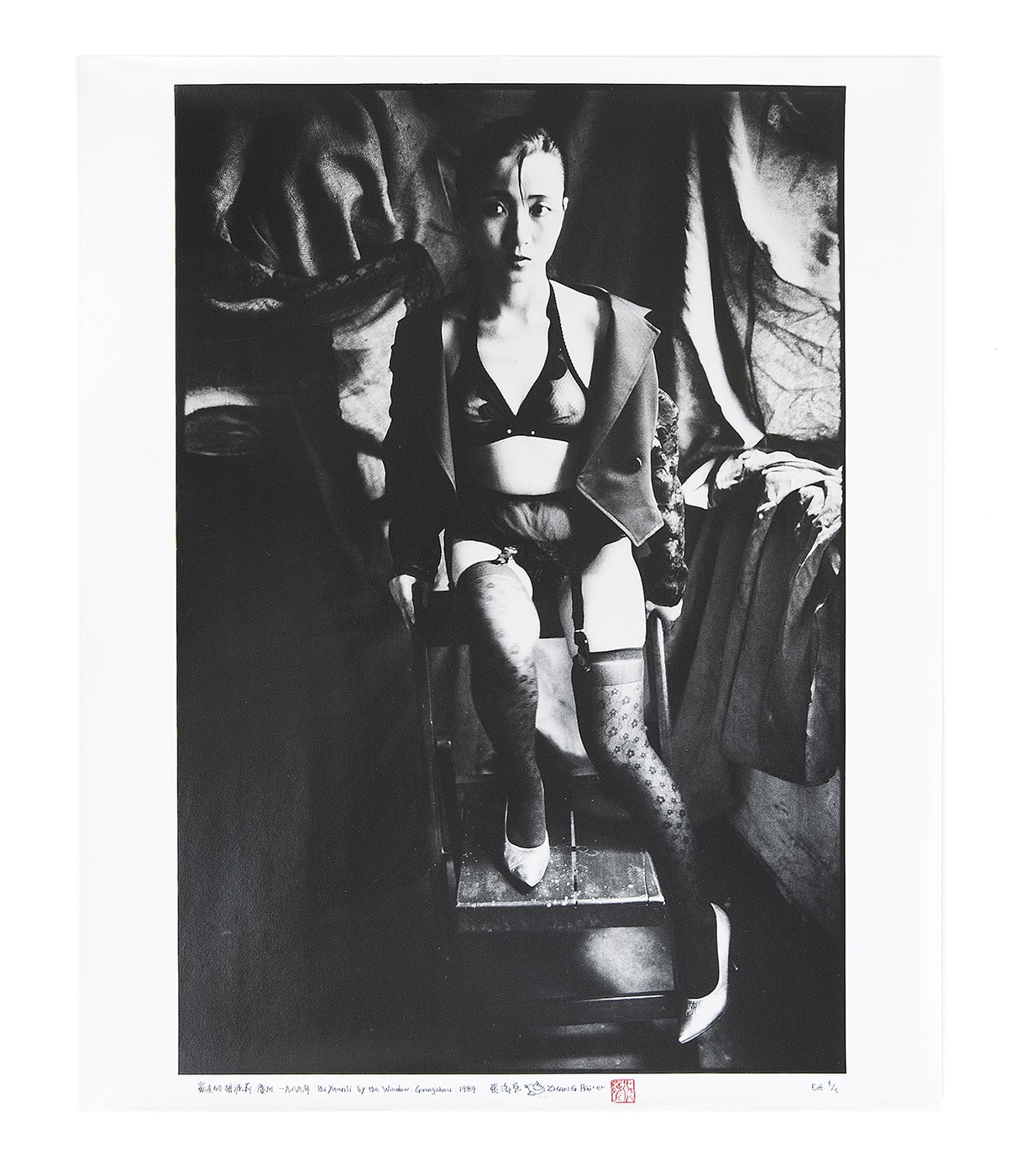

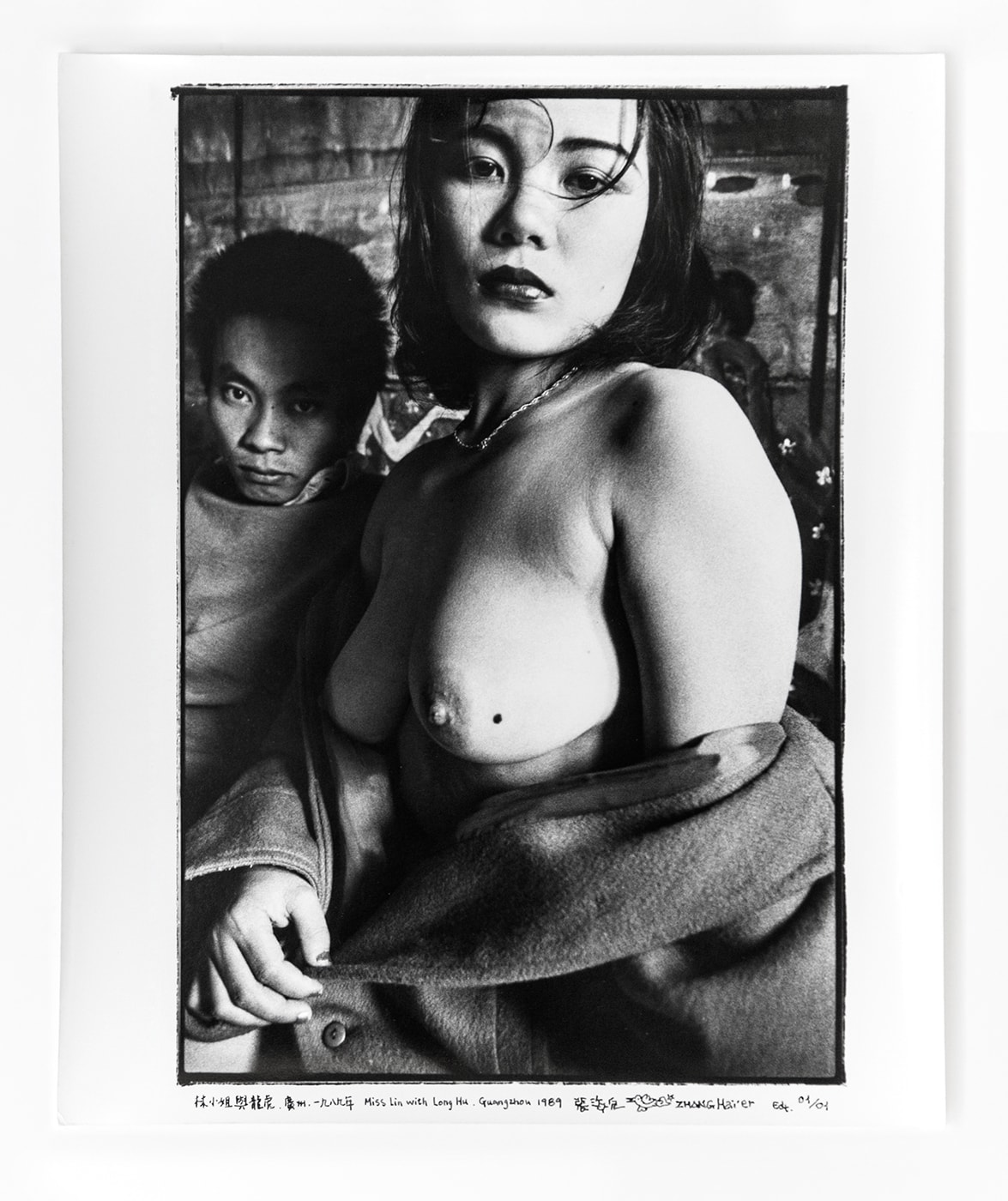

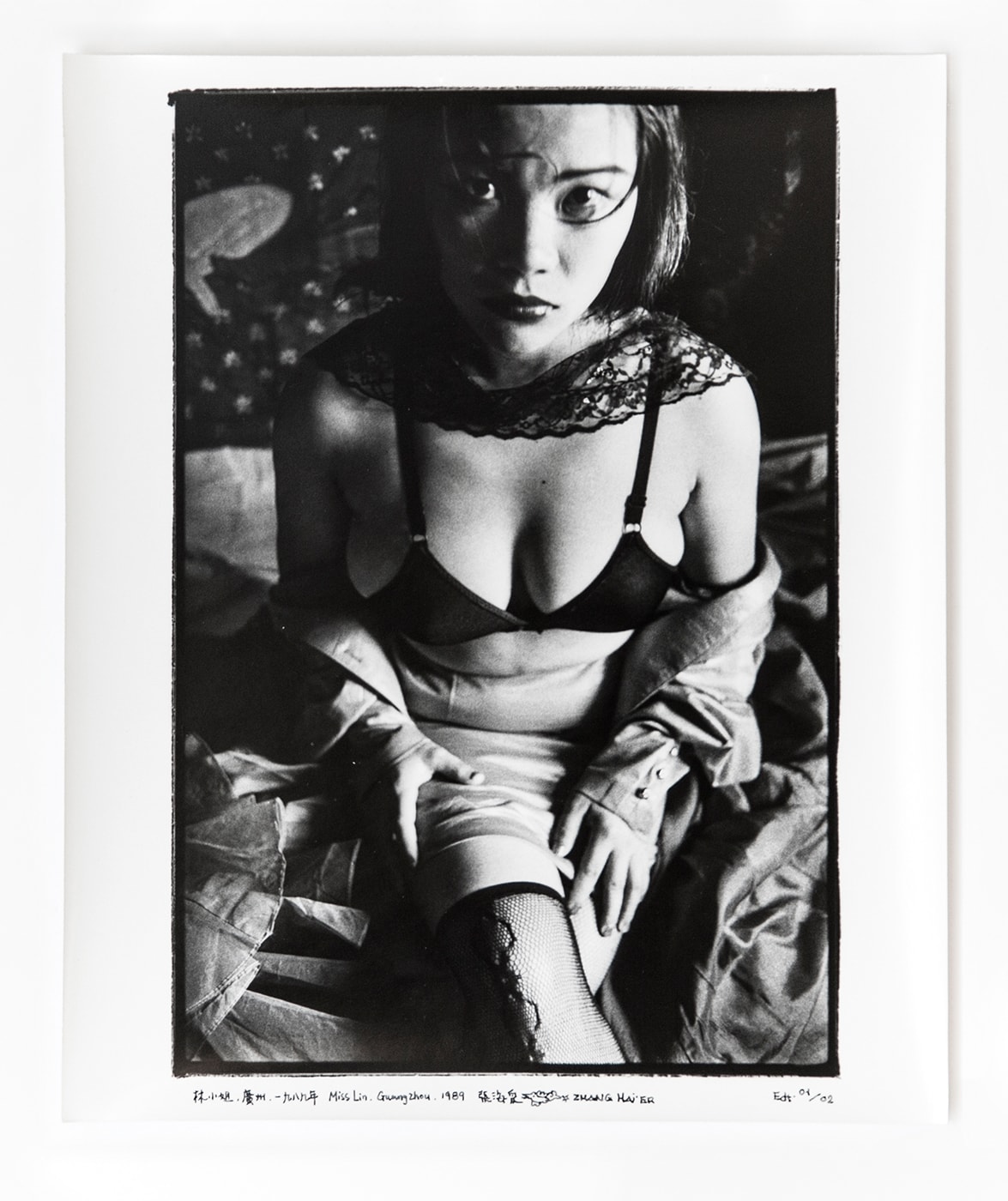

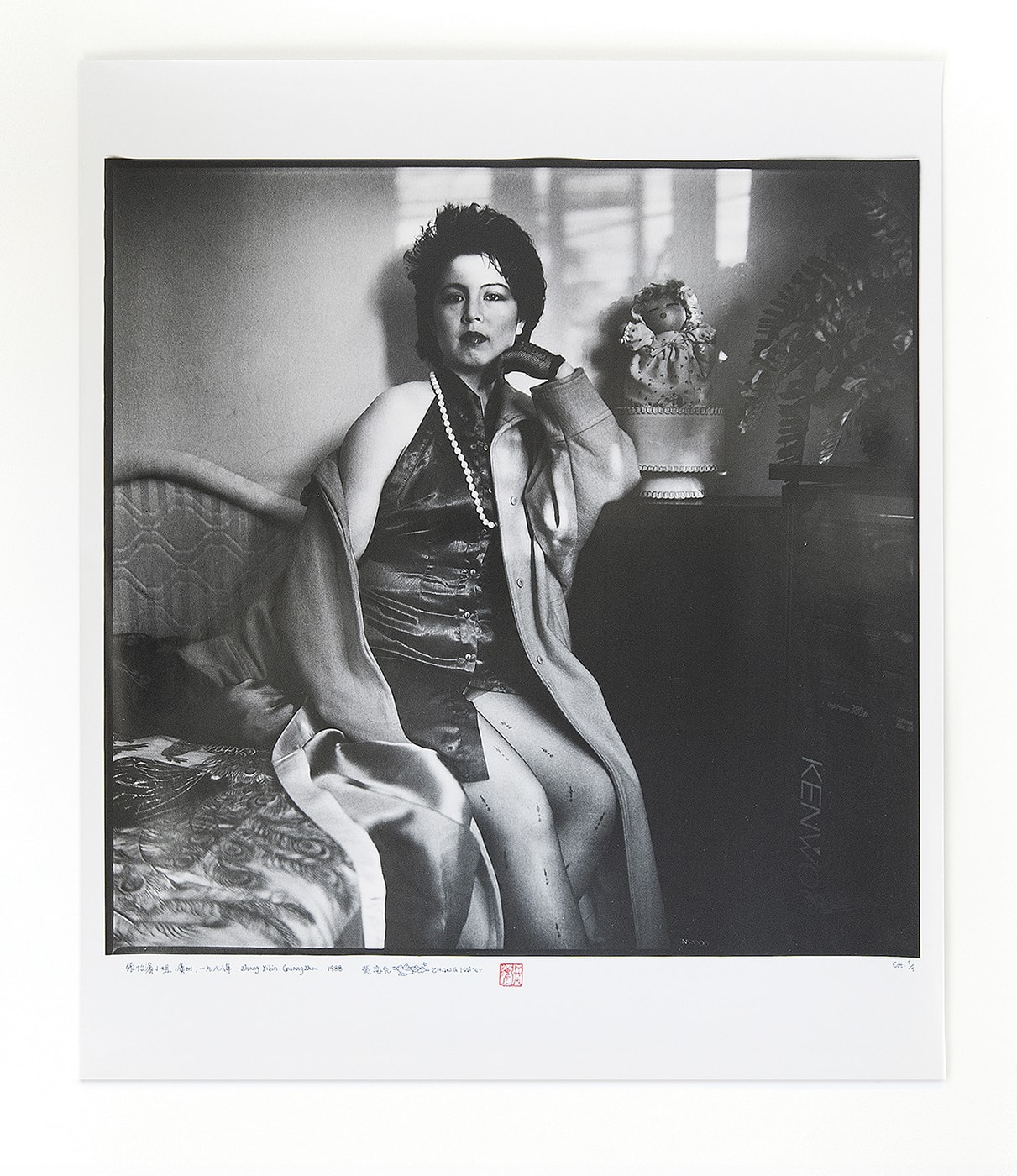

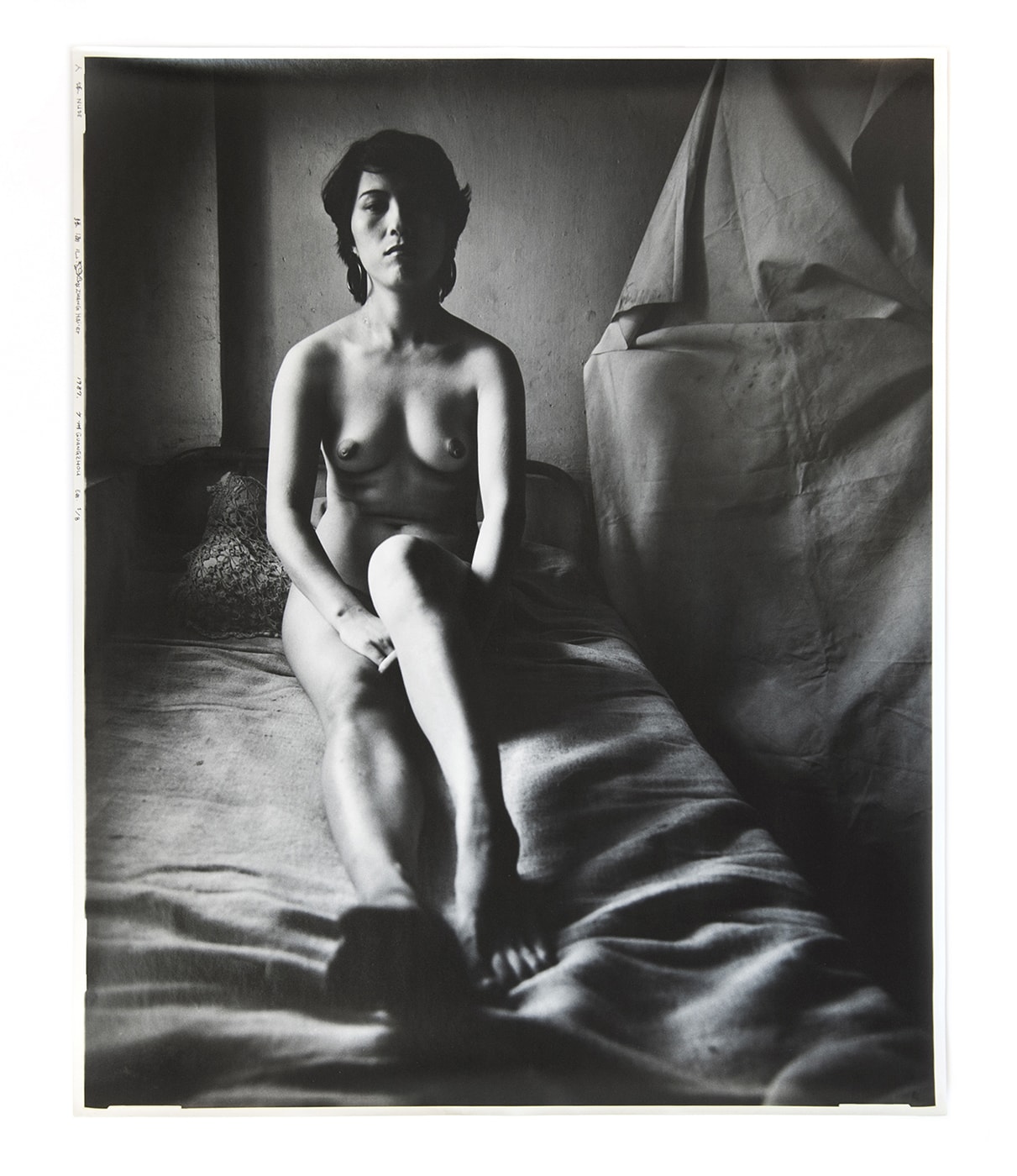

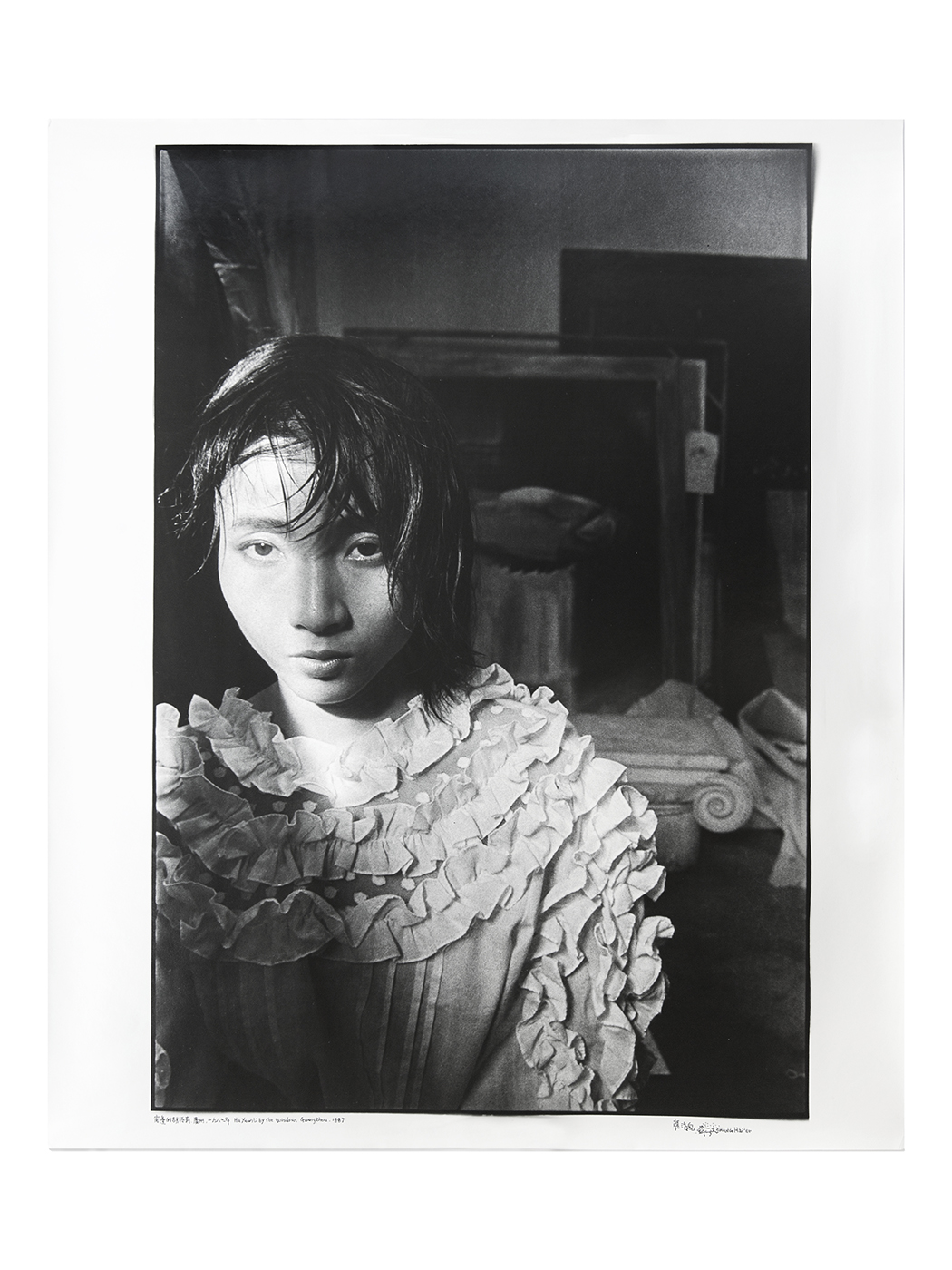

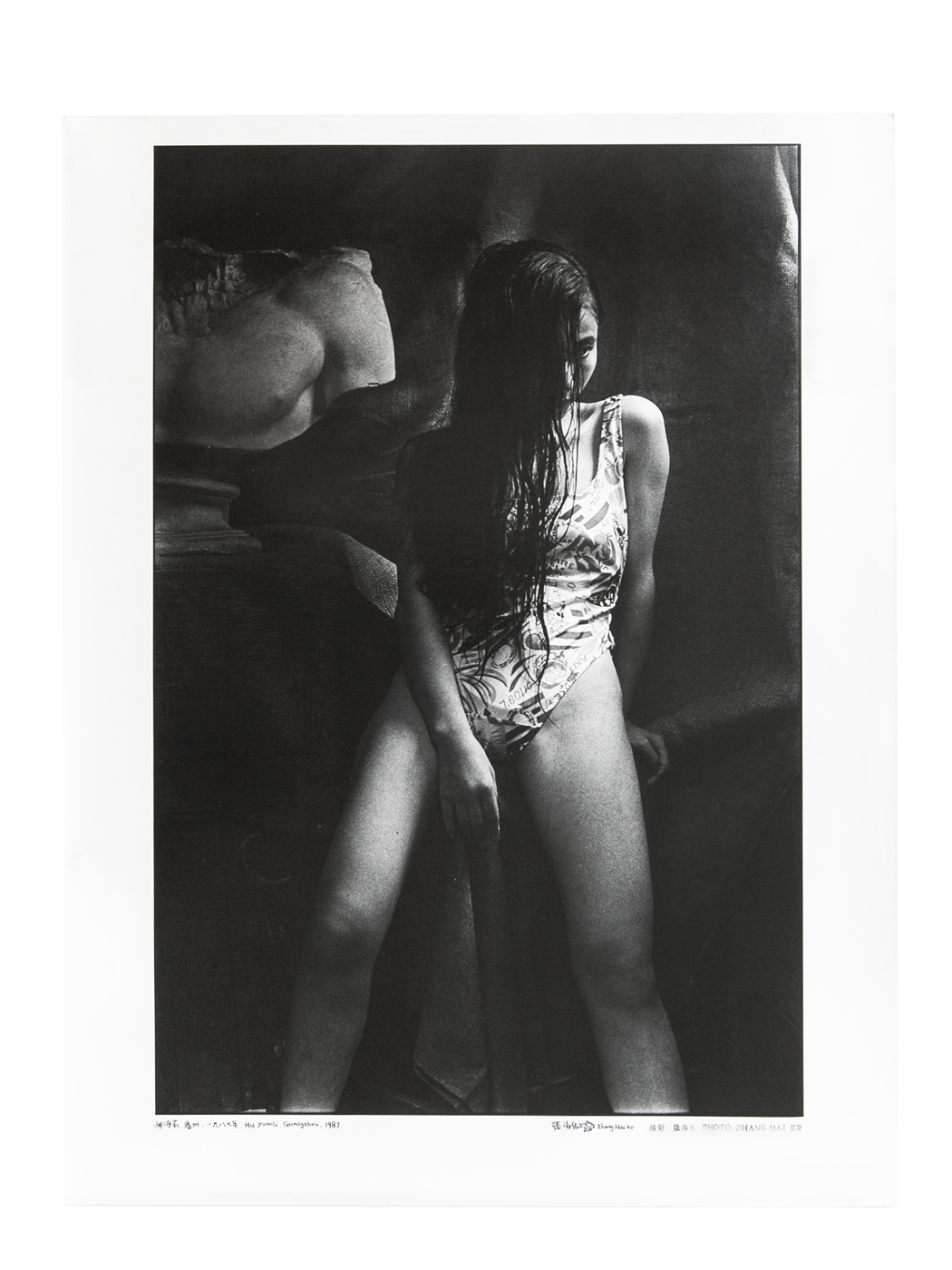

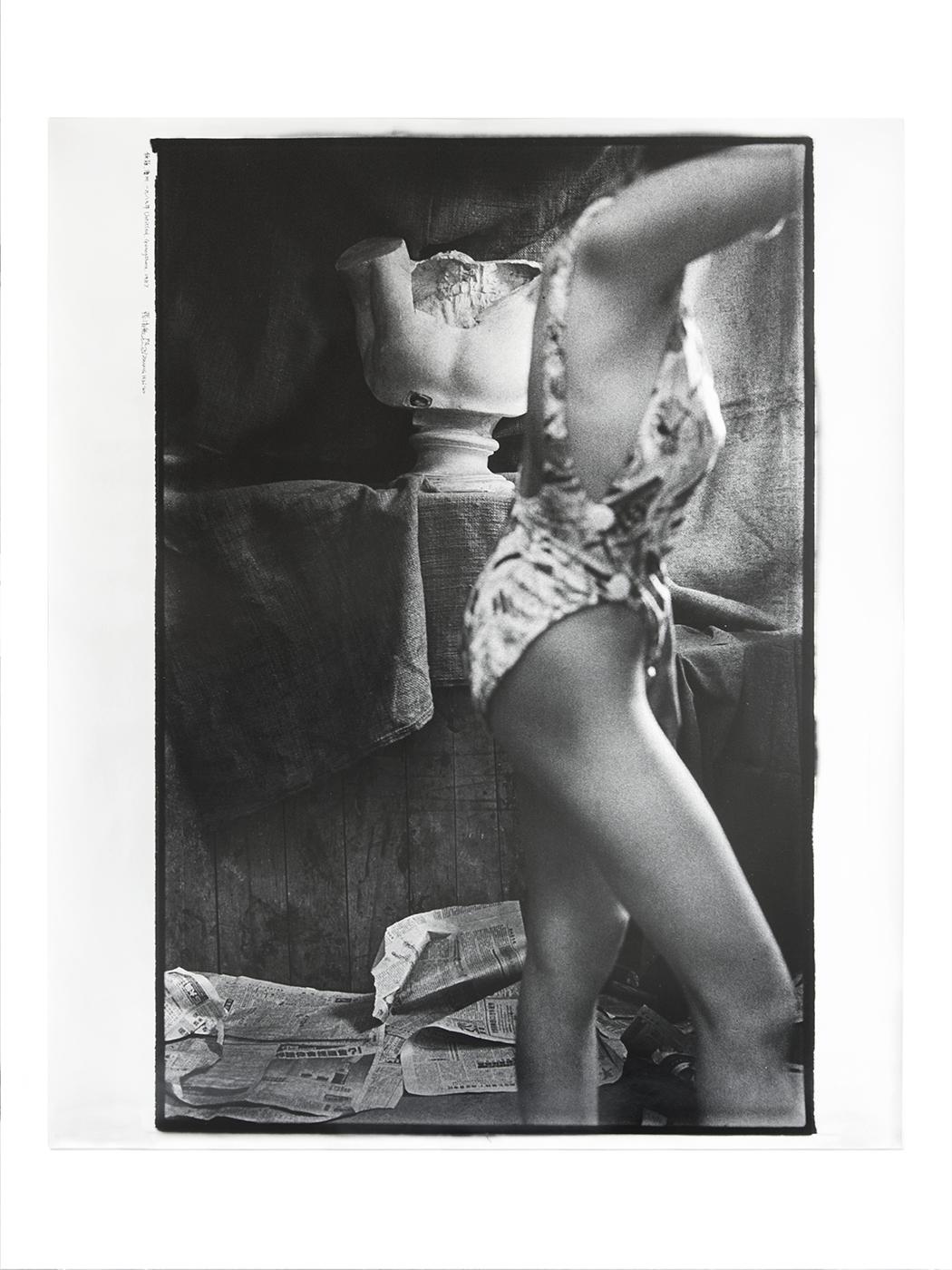

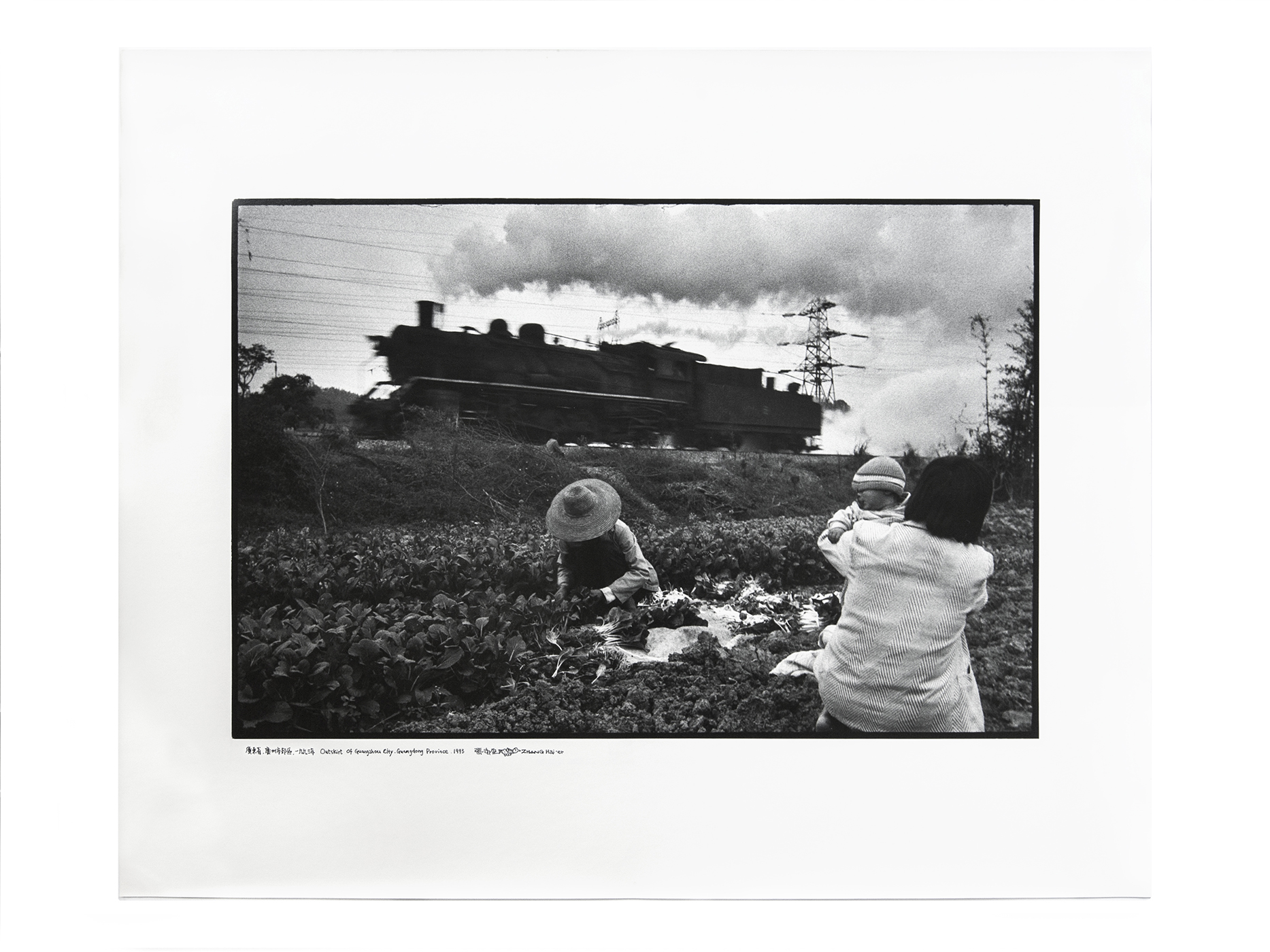

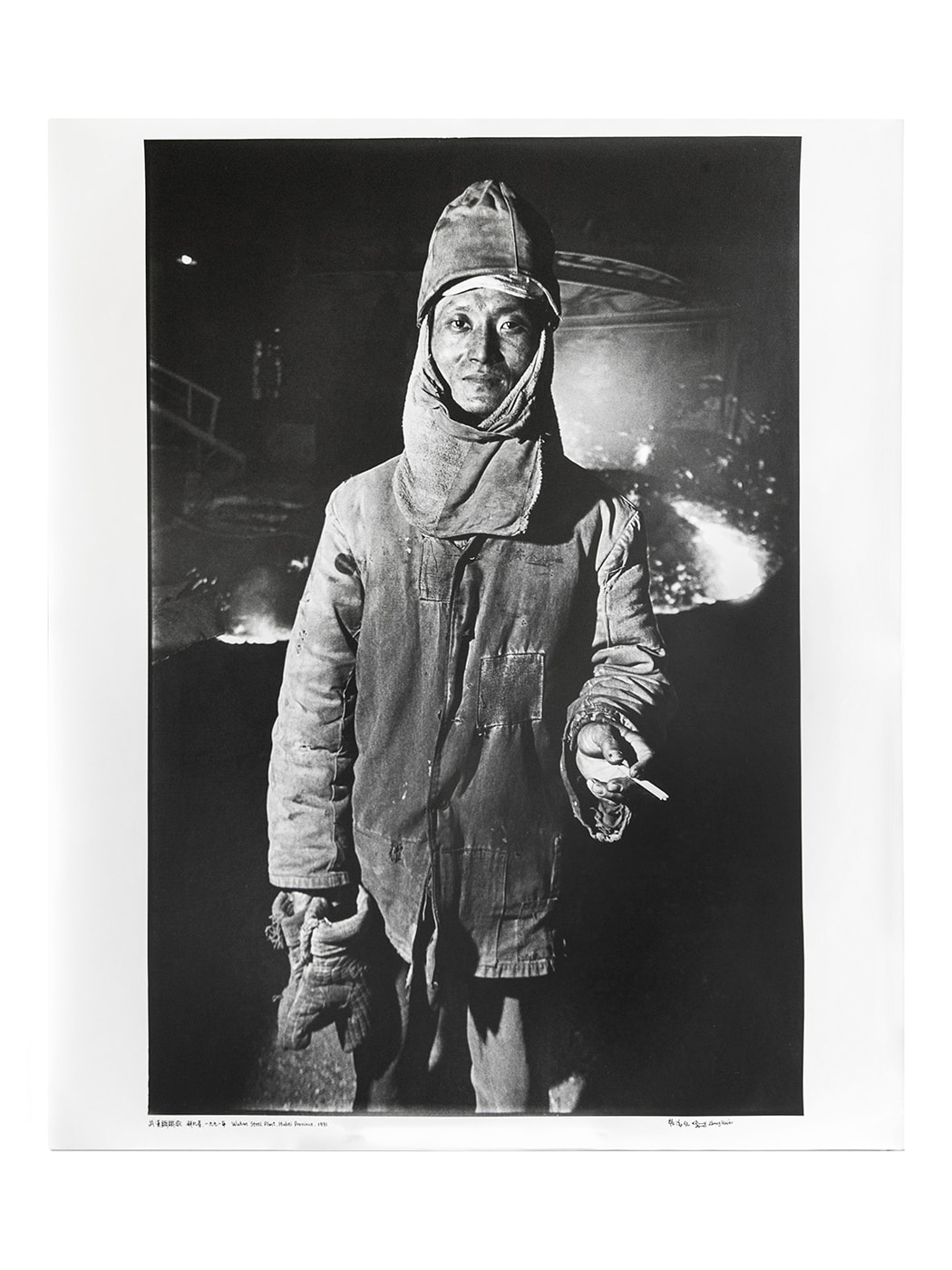

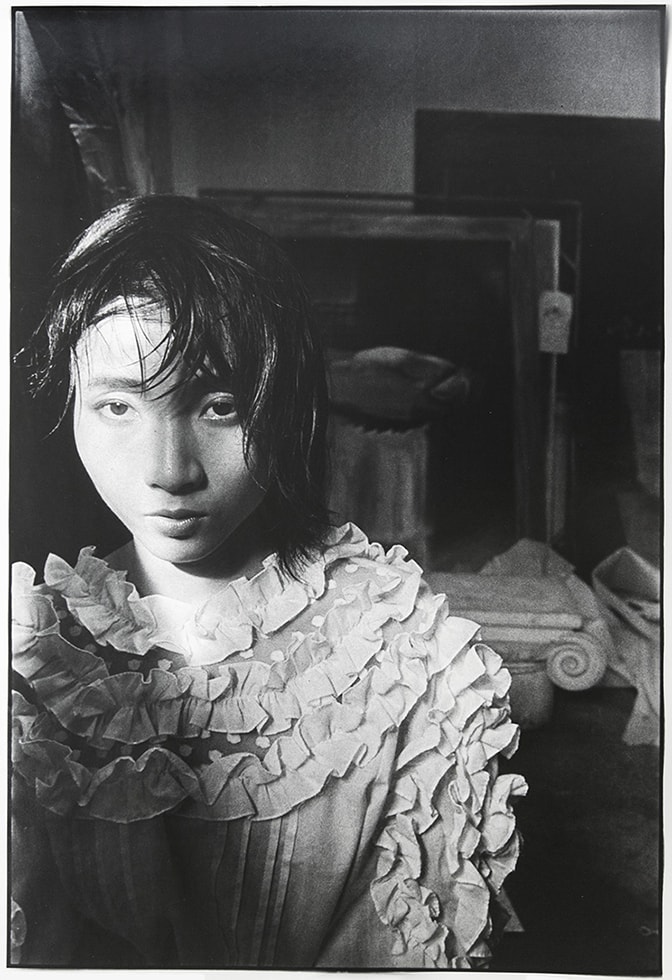

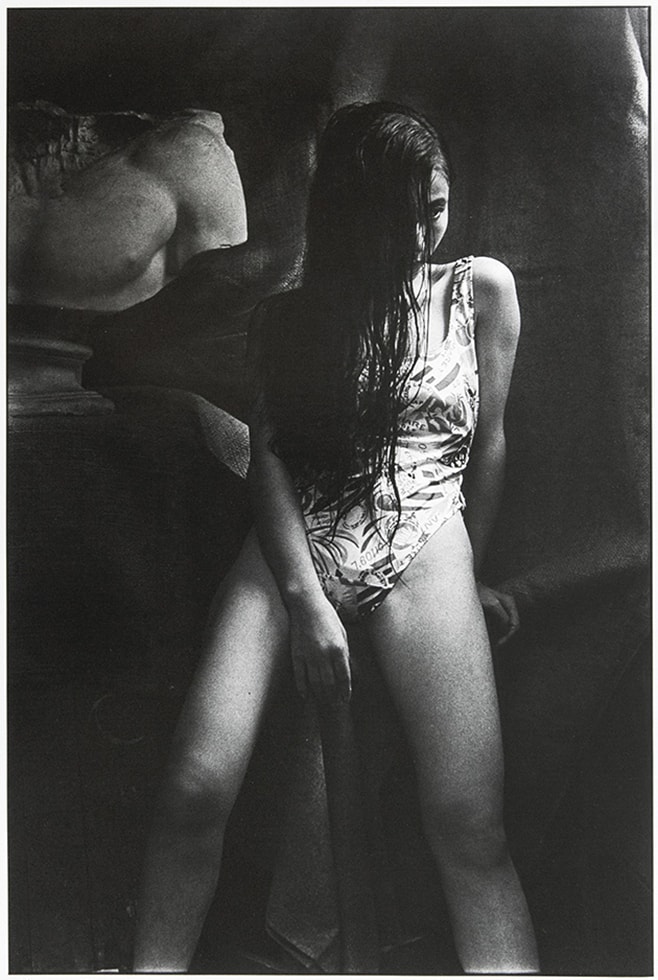

張海兒在1982年畢業於上海戲劇學院,並為80年代末至90年代初中國最早發展出一種明顯獨立於紀實攝影風格的攝影家之一。他為了尋求紀實主題,把鏡頭轉向城市,拍攝變化中的城市風景和生活方式。1988年,張氏和另外四位年輕中國攝影家應邀參加著名的法國阿爾勒攝影節,是中國攝影為西方觀眾認識的先驅。

張氏曾於瑞士洛桑愛麗舍攝影博物館(1993)、丹麥奧爾胡斯攝影圖像畫廊(1995)及上海攝影藝術中心(2017)等國際美術館舉行個展。他的作品被法國密特朗夫人基金會、美國洛杉磯郡藝術博物館(LACMA)、香港M+博物館、瑞士洛桑愛麗舍攝影博物館、上海攝影藝術中心、南京四方美術館 、北京泰康空間、北京三影堂攝影藝術中心、美國Walther藏品及澳洲悉尼白兔藏品所收藏。

張氏現於中國廣州和法國巴黎居住及工作。