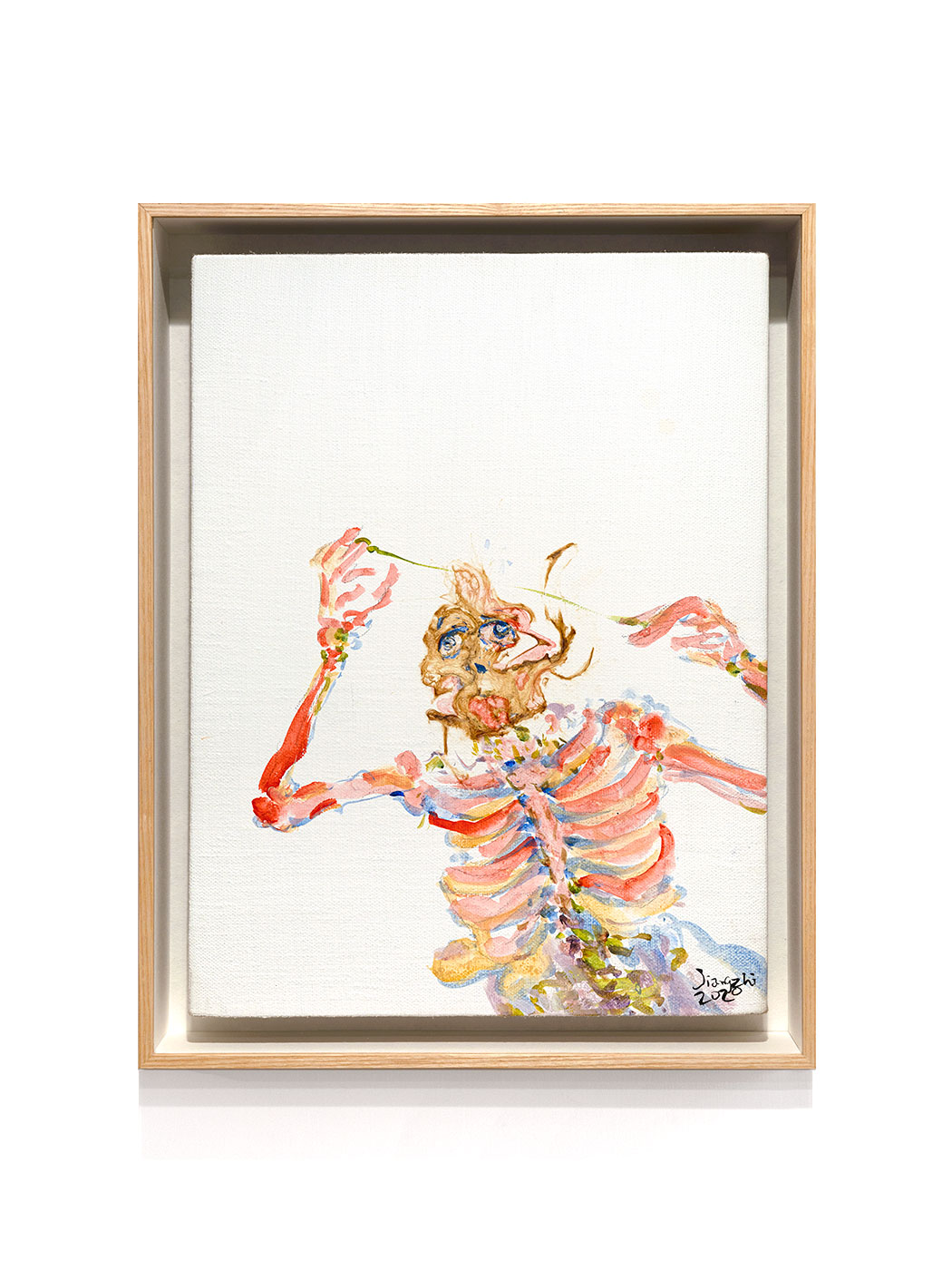

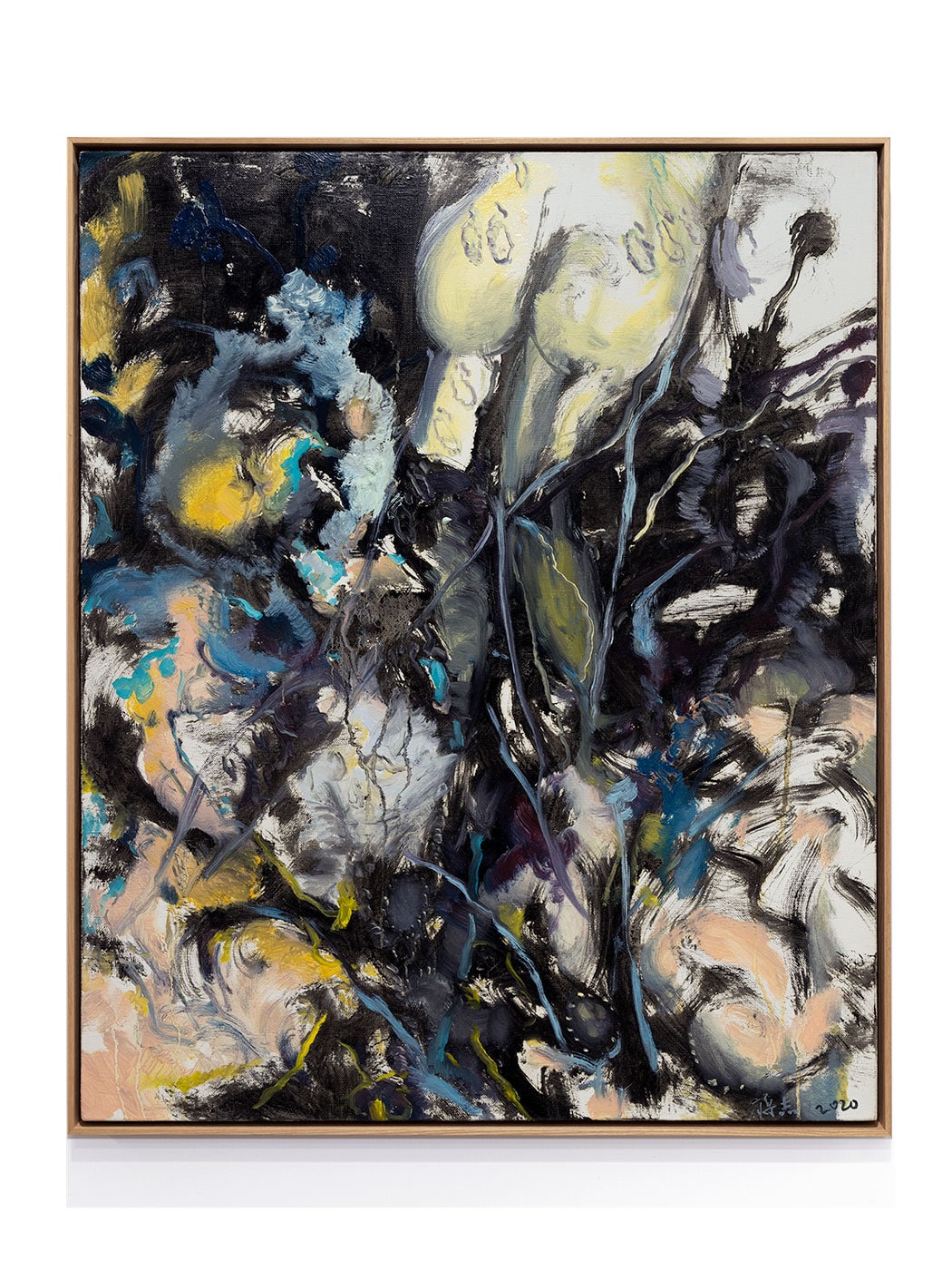

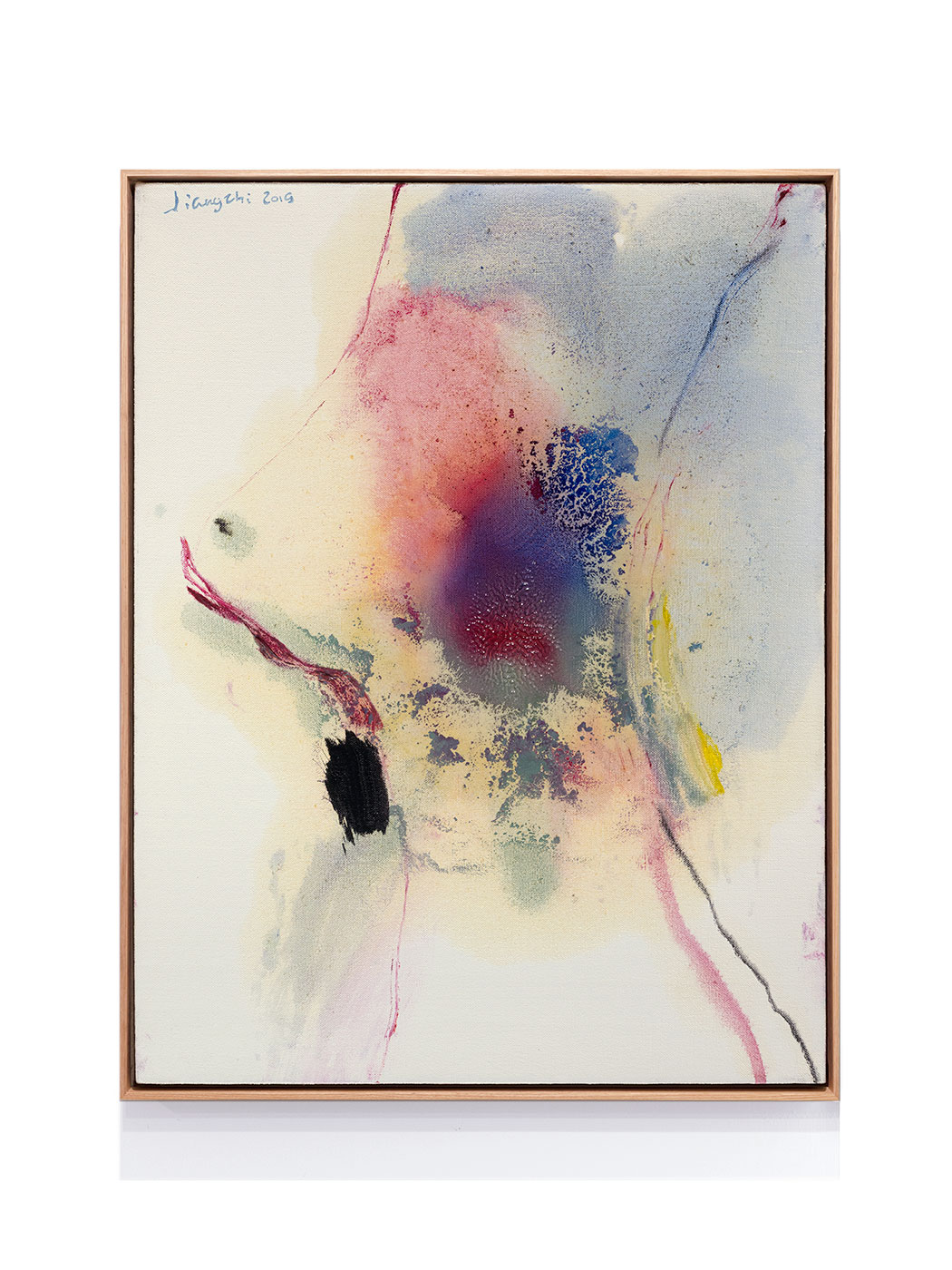

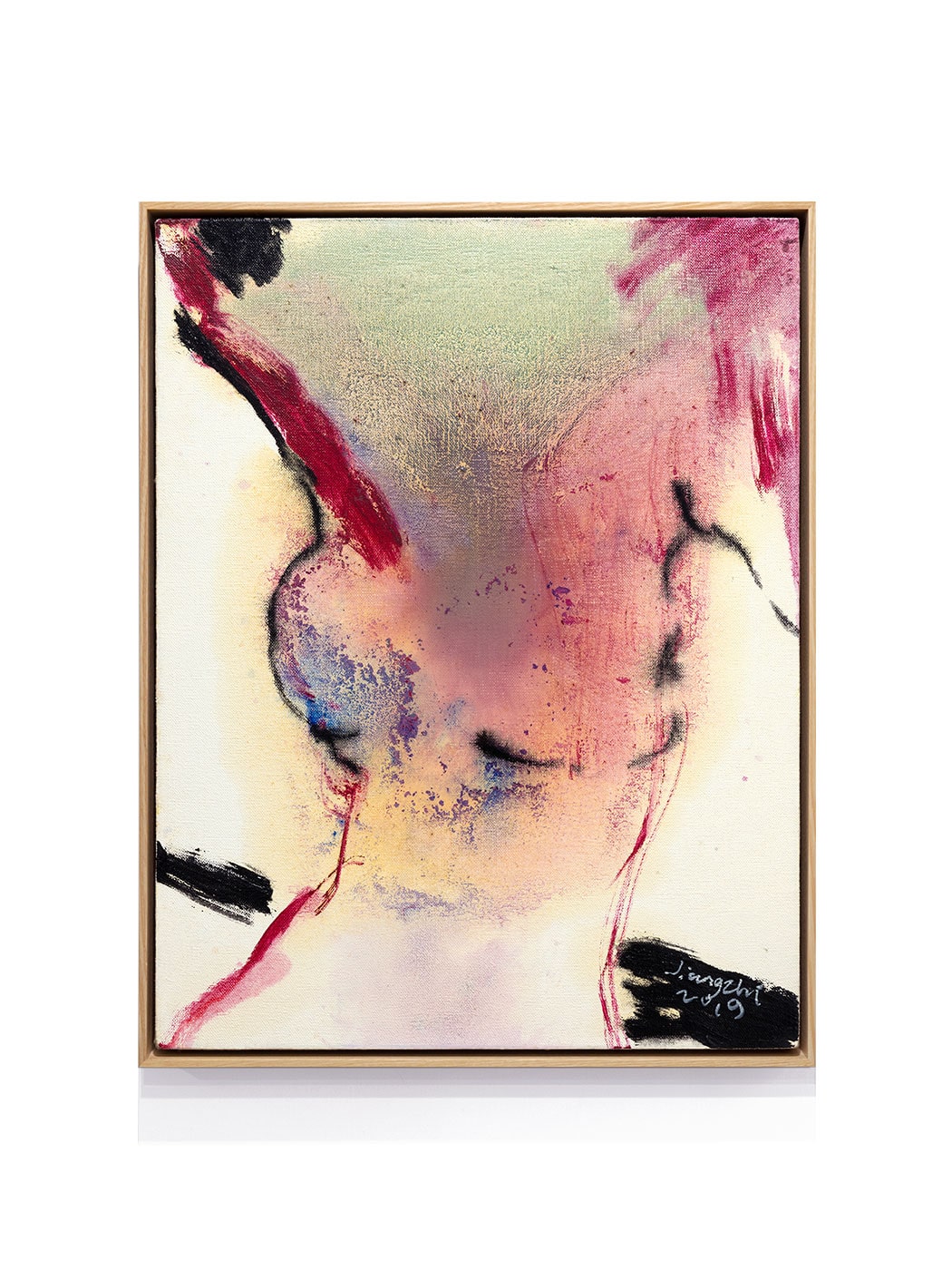

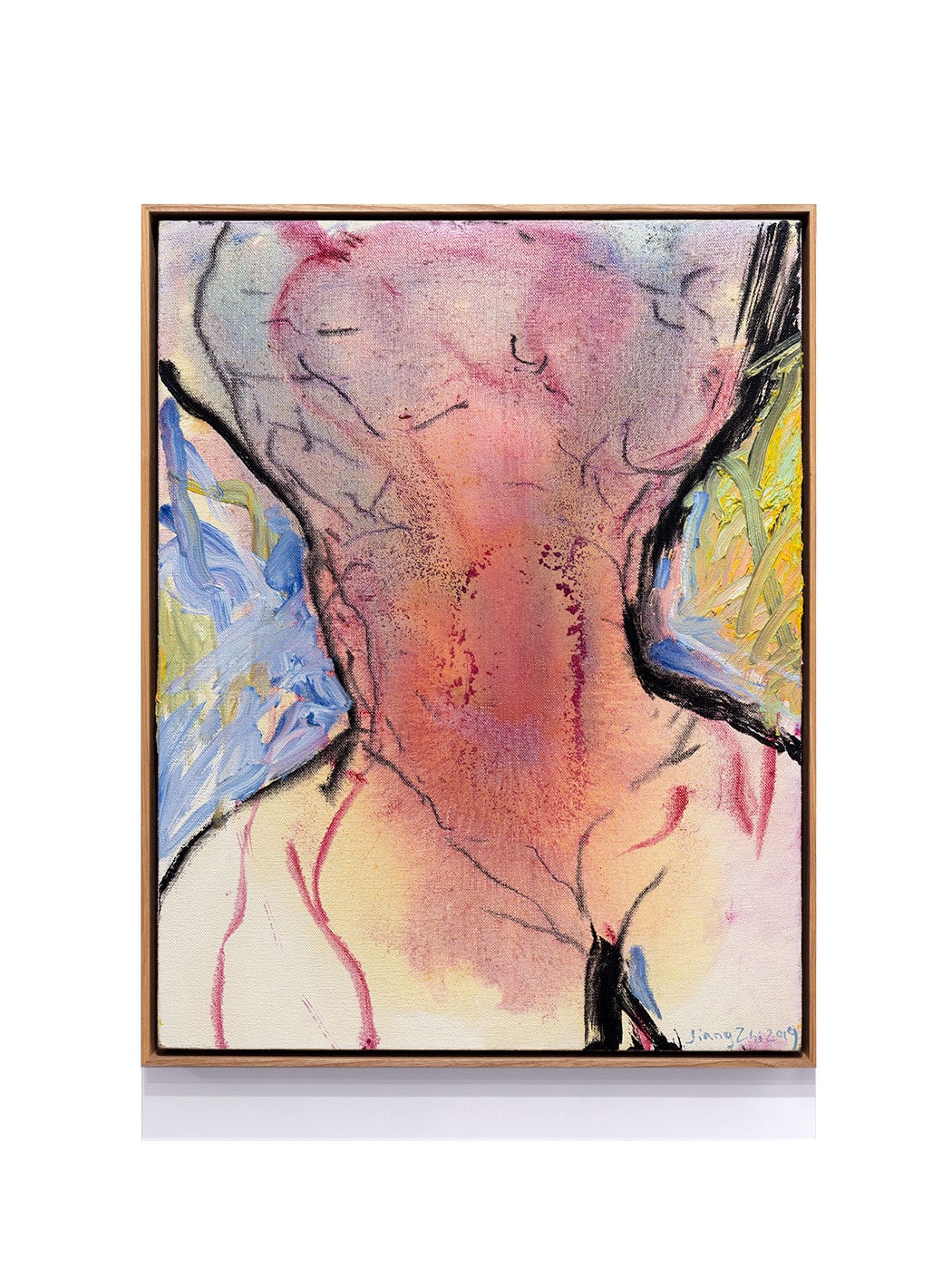

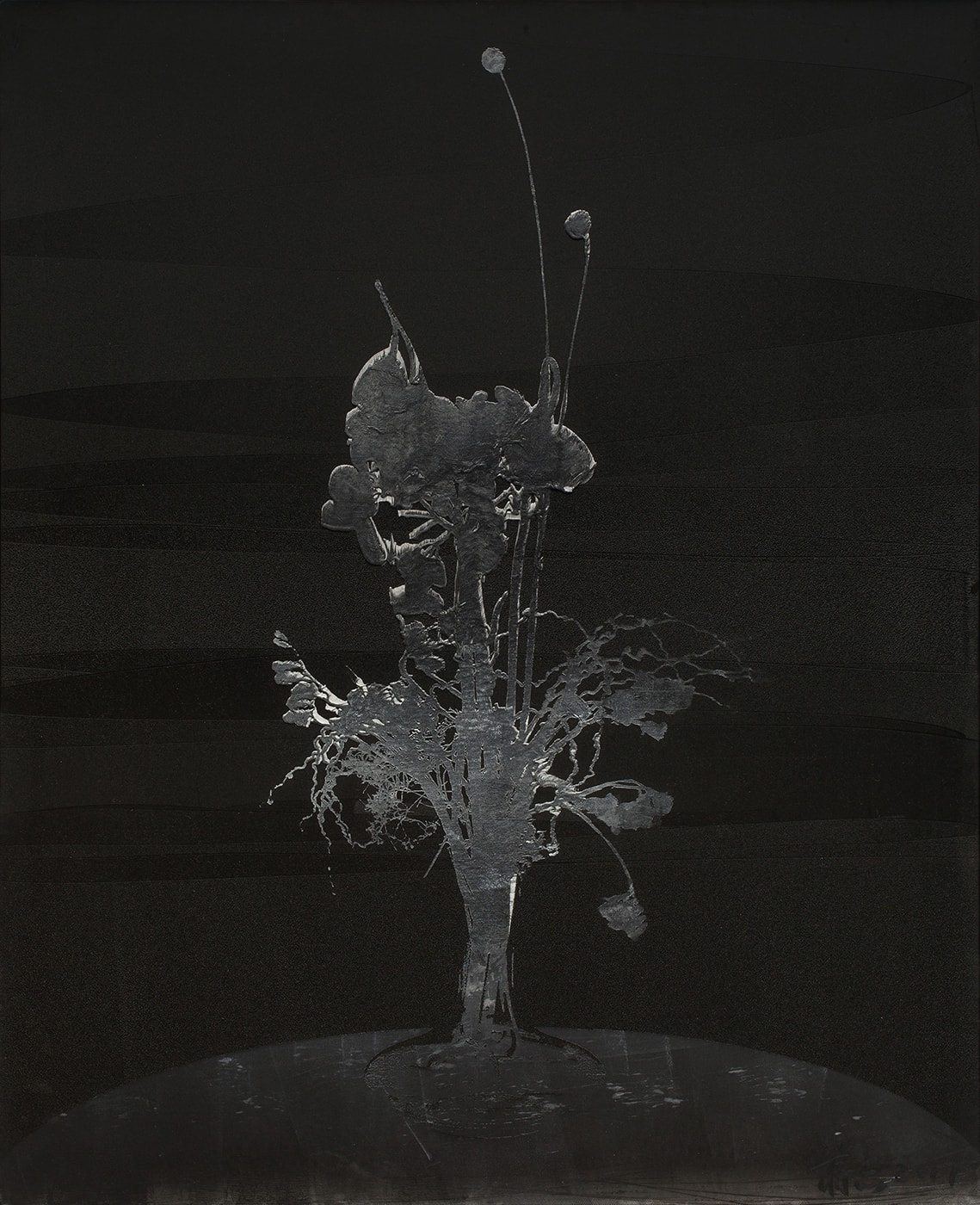

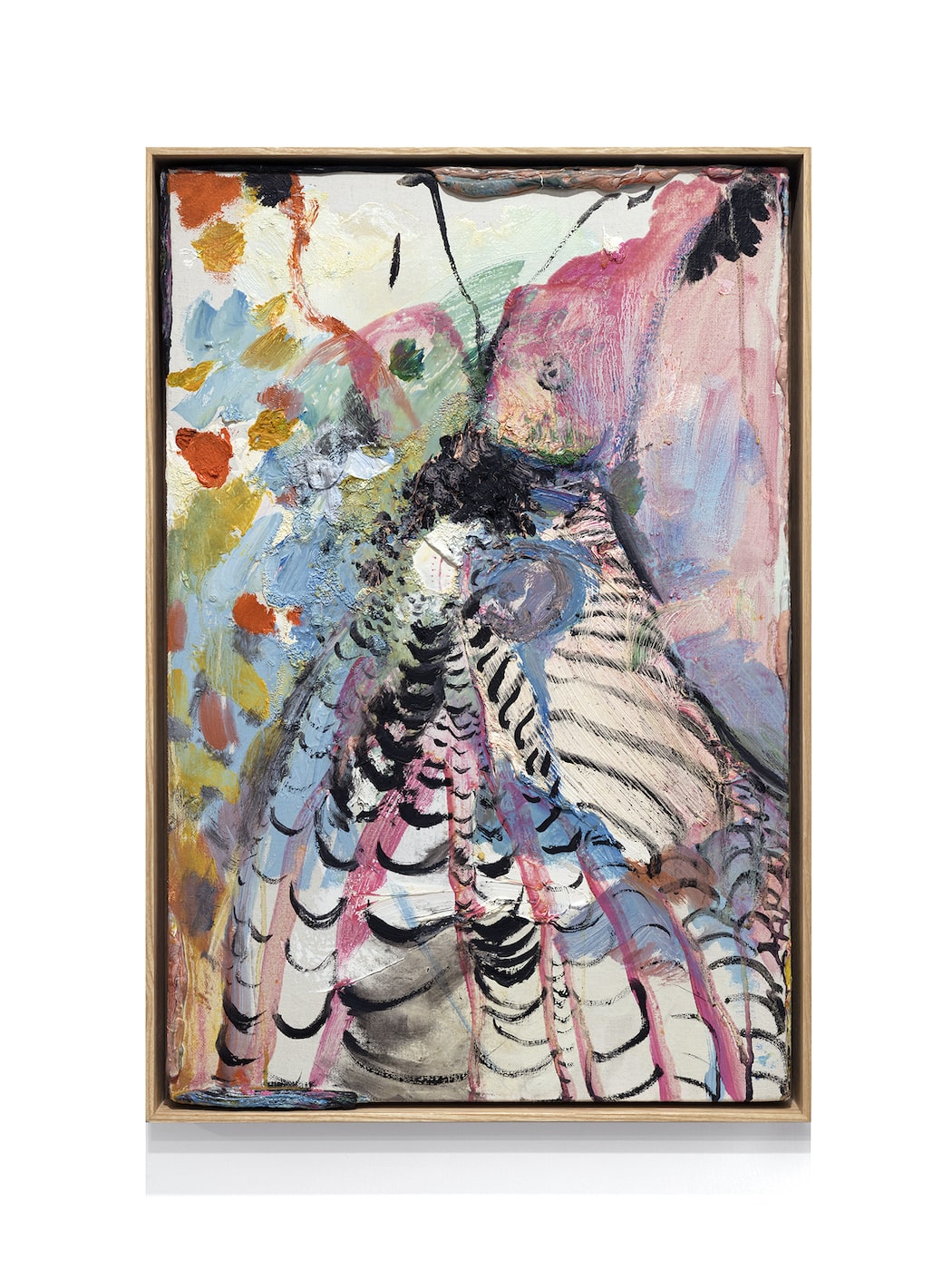

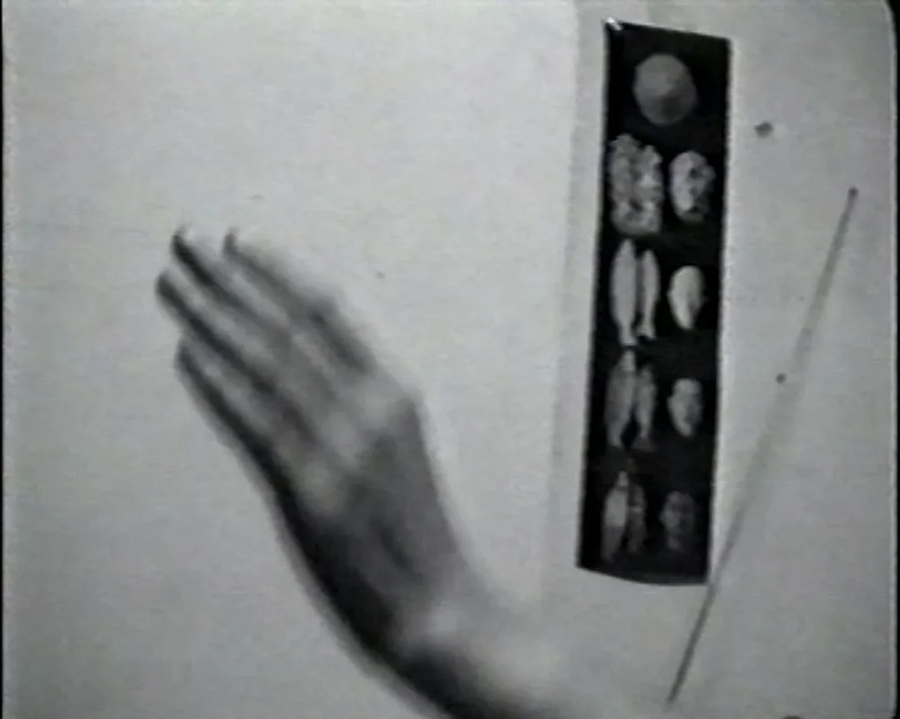

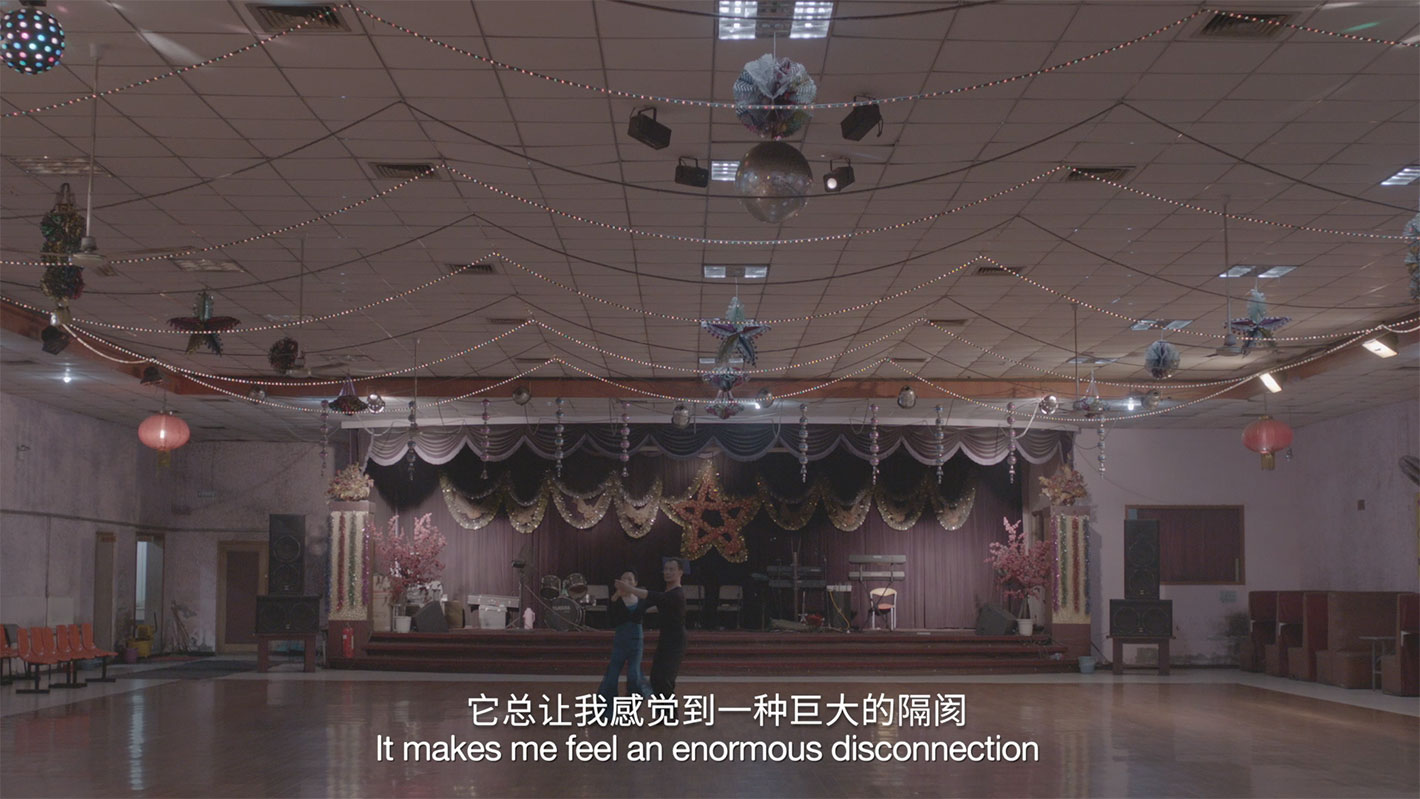

蔣志,1995年畢業於中國美術學院。他的創作包括攝影、繪畫、錄像及裝置,小說和詩作亦是始藝術創作的重要媒介。他長期深入地關注各類當代社會與文化的議題,處於詩學與社會學這兩個維度的交匯處,並著力於如何將熟悉的日常社會和個人經驗轉換進作品文本中。

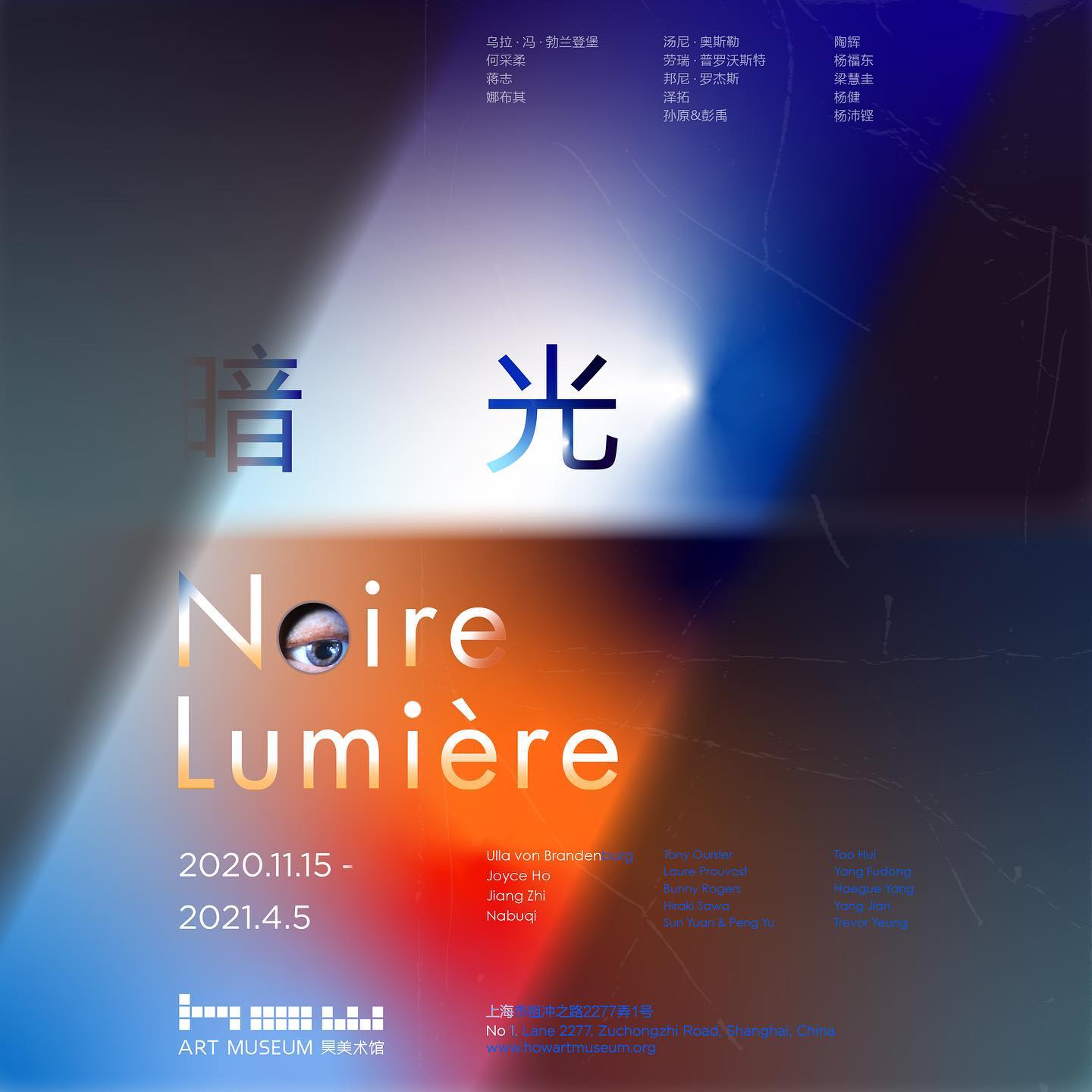

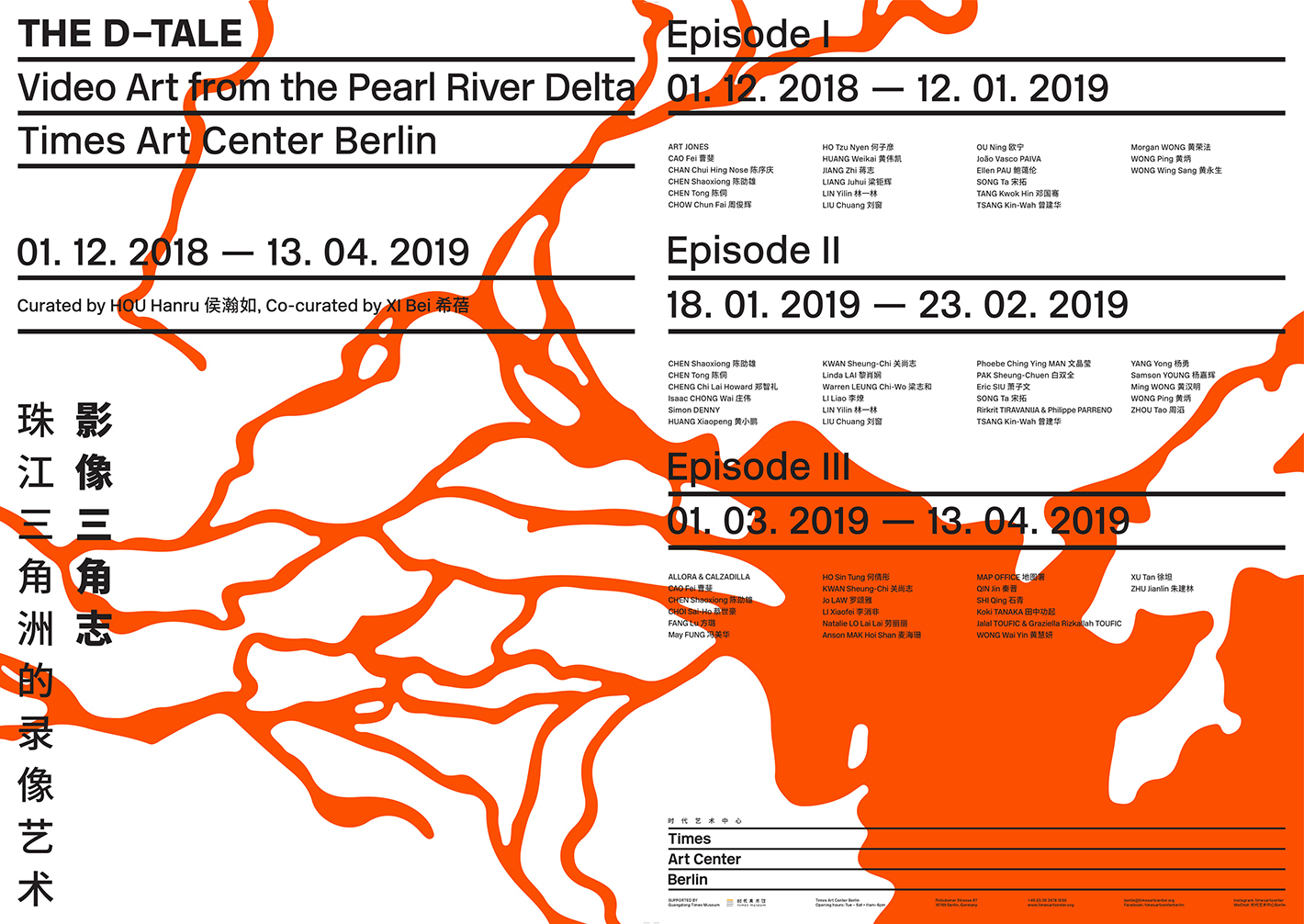

蔣志曾於北戴河阿那亞藝術中心(2024)、深圳坪山美術館(2023)、OCAT深圳館(2016)和廣東時代美術館(2012)舉辦個展。他的作品曾在香港M+幕牆(2023)、上海明圓美術館(2023)、上海多倫現代美術館(2021)、重慶當代美術館(2021)、武漢美術館(2021)、上海明珠美術館(2020)、上海昊美術館(2020)、北京民生現代美術館(2020)、包括美國古根漢美術館的「1989後的藝術與中國—世界劇場」(2017)、第九屆上海雙年展(2012)、第四屆廣州三年展(2012)、美國國際攝影中心和亞洲協會(2004)、第50屆威尼斯雙年展(2003)等展出。

他的作品被眾多機構收藏,包括德國亞歷山大·圖切克基金會、英國Asymmetry藝術基金會、法國DSL藏品、中國廣東美術館、美國胡德藝術博物館、西班牙瓦倫西亞現代藝術博物館、摩根大通藝術收藏、KADIST藝術基金會、香港M+、瑞士希克藏品、中國時代美術館、澳大利亞悉尼白兔美術館等。

蔣志現於北京居住和工作。