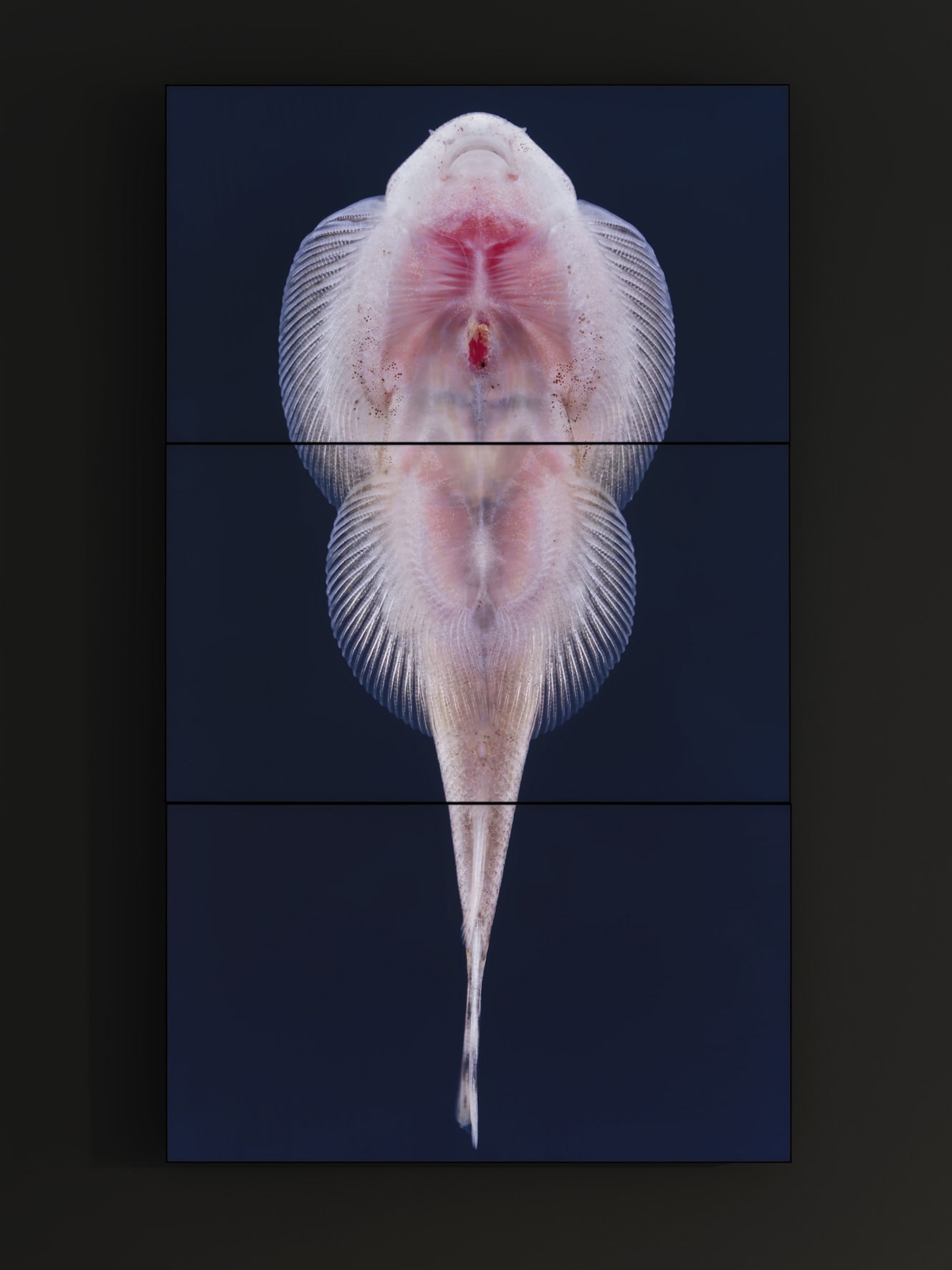

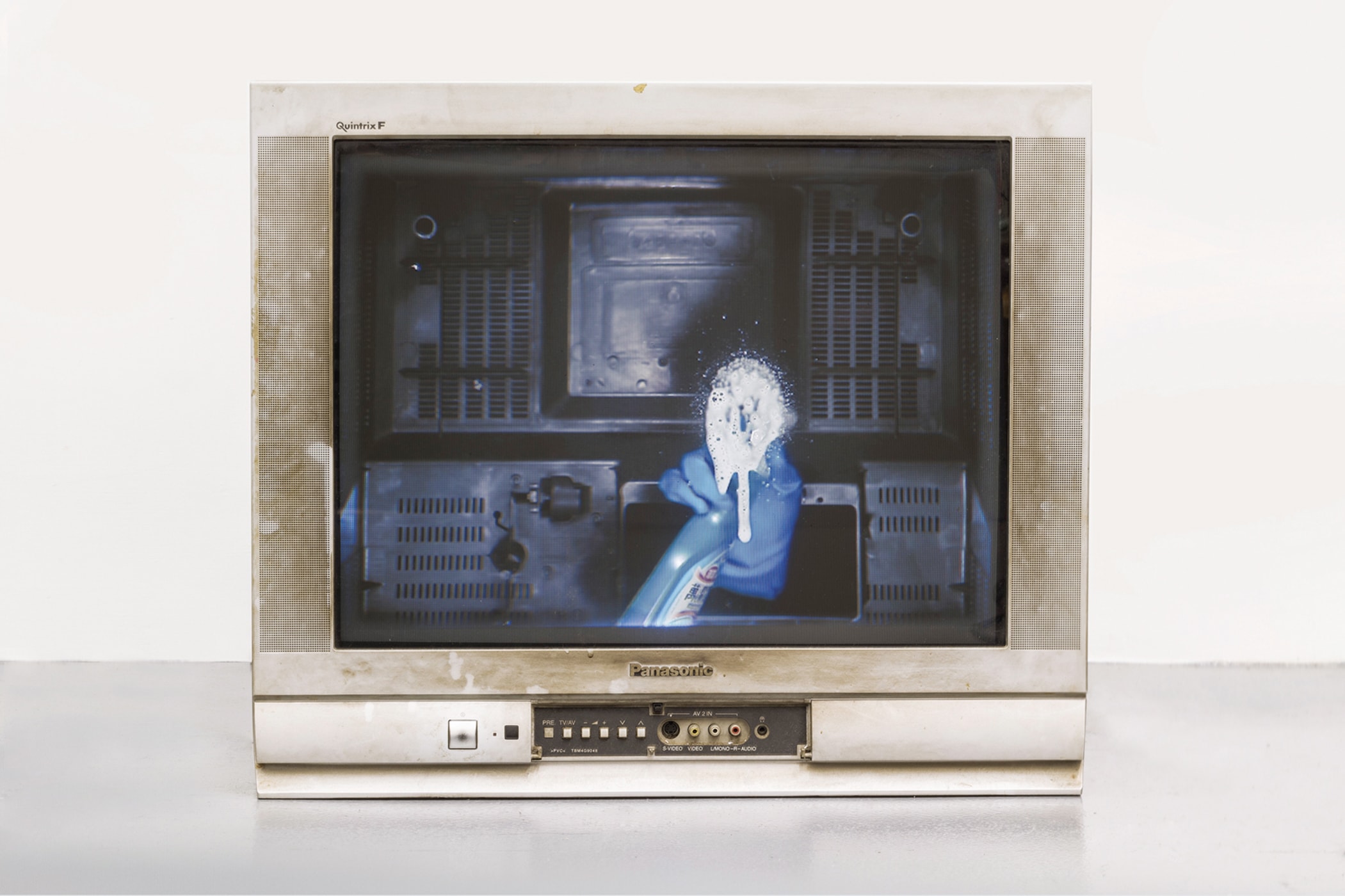

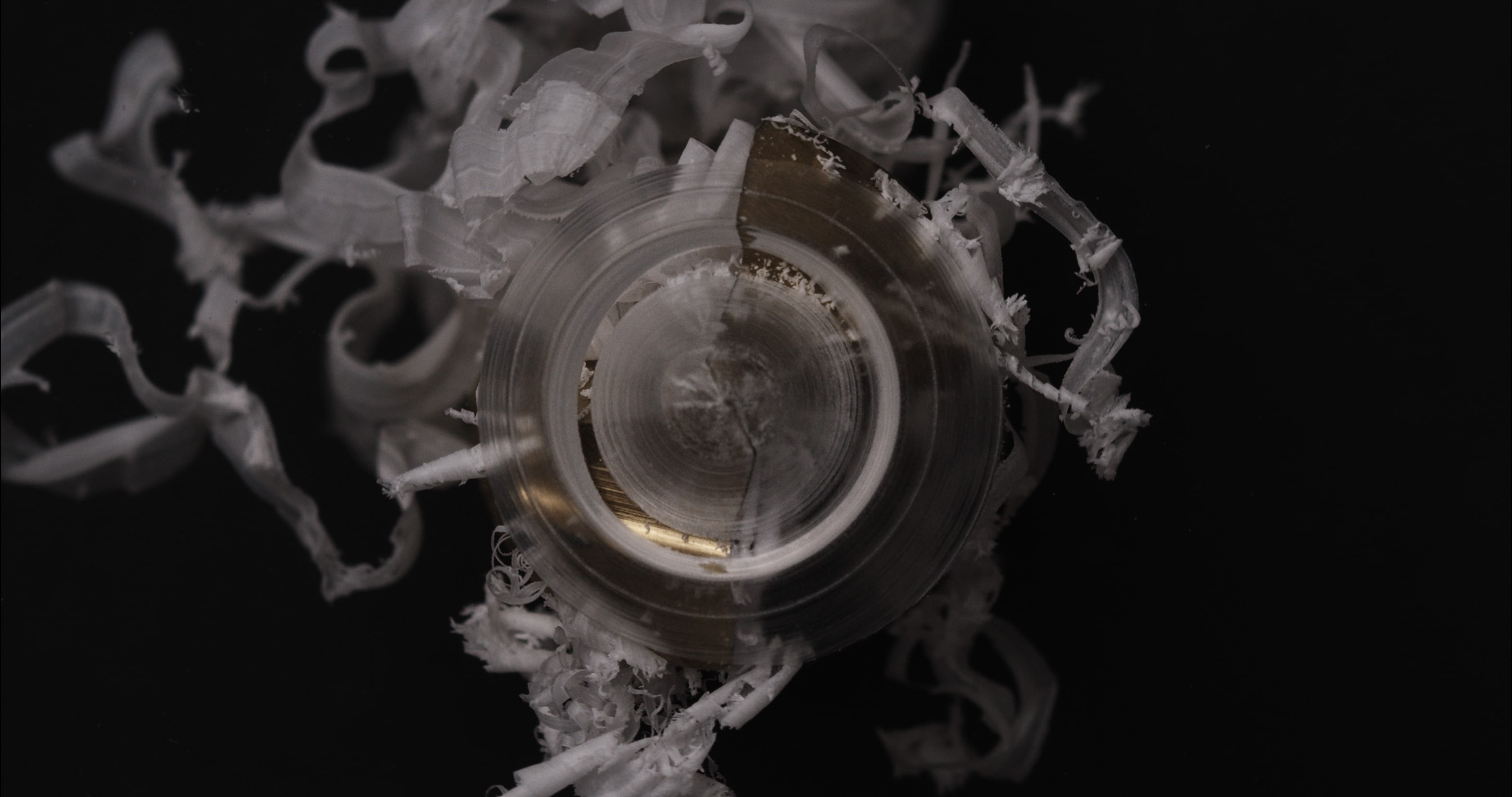

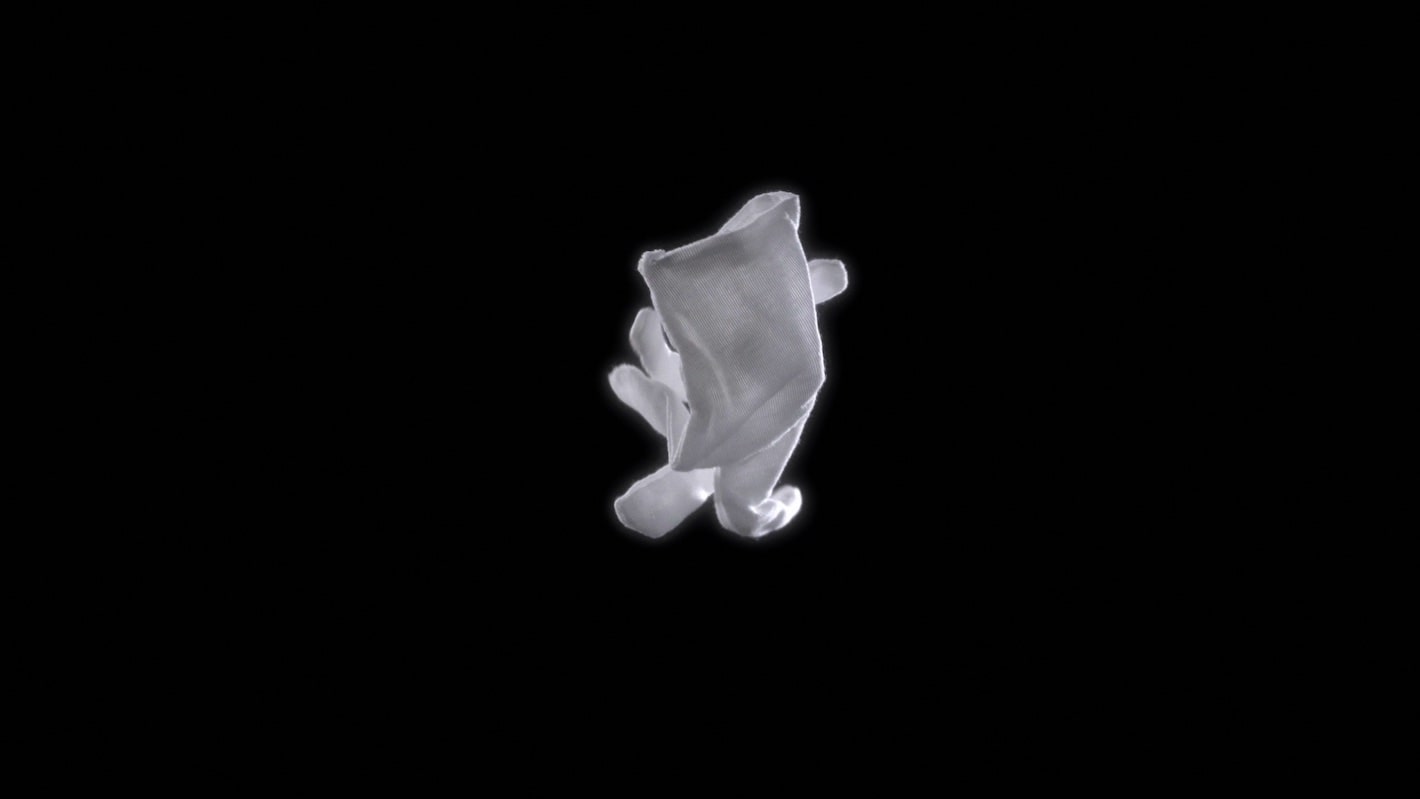

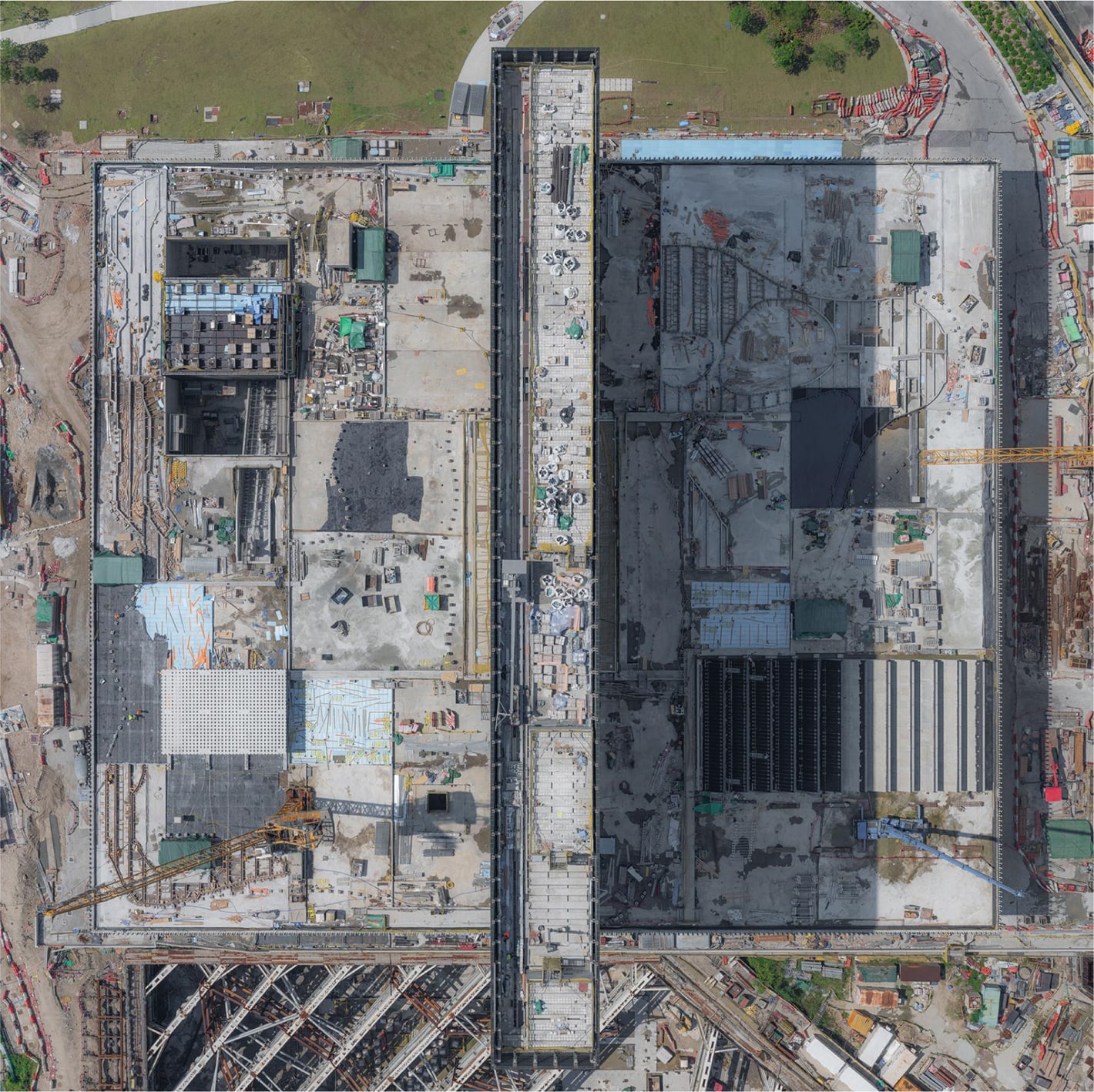

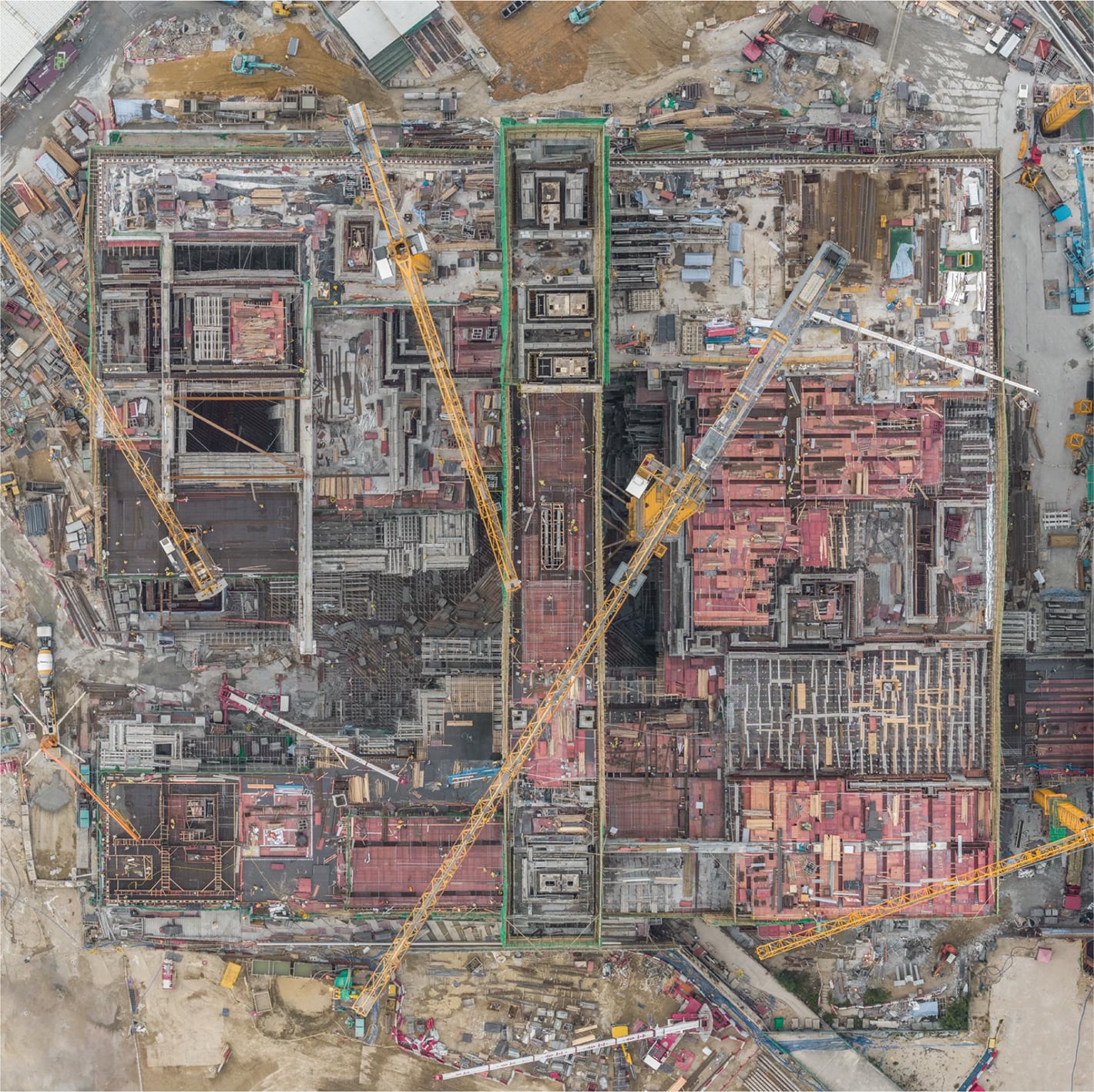

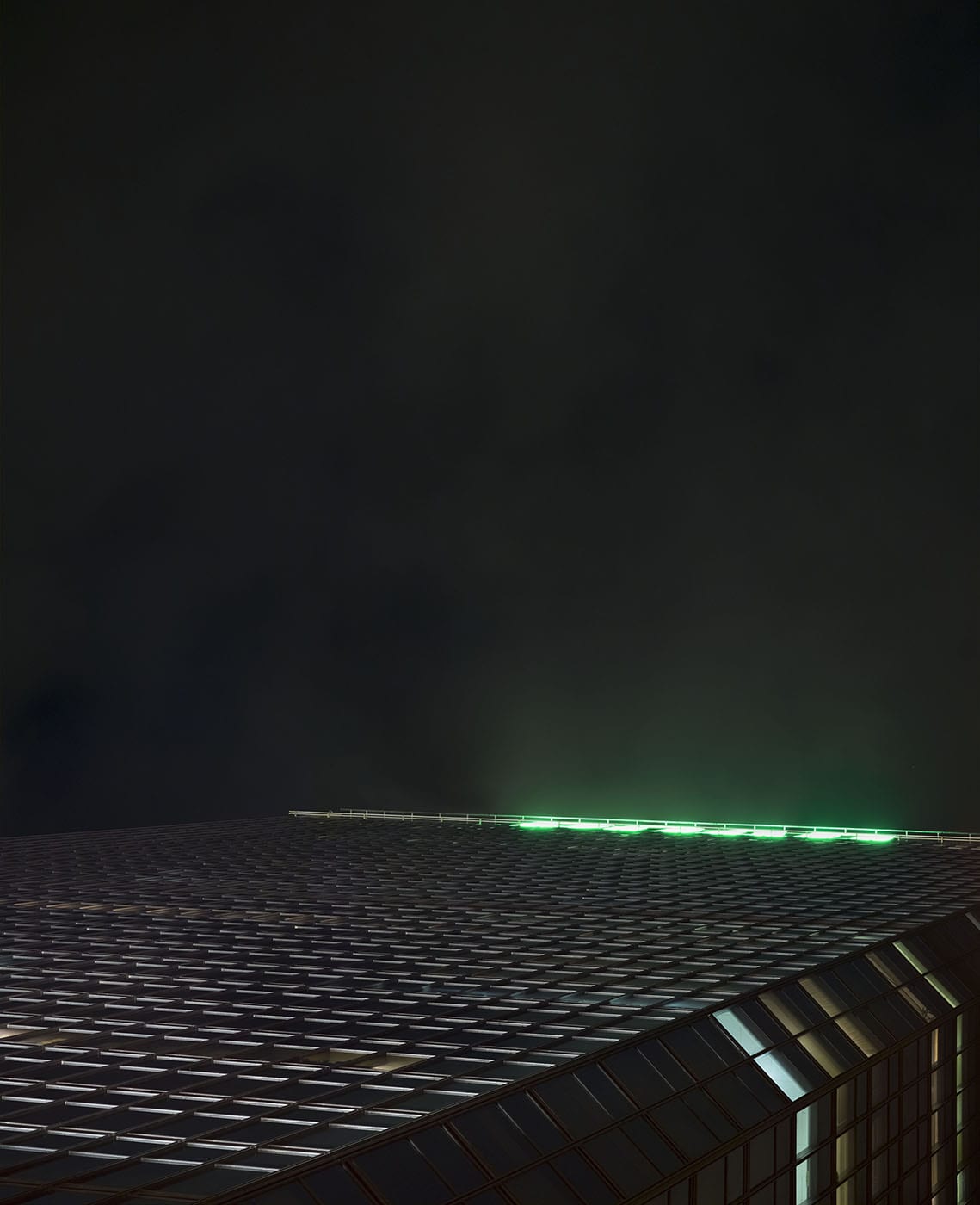

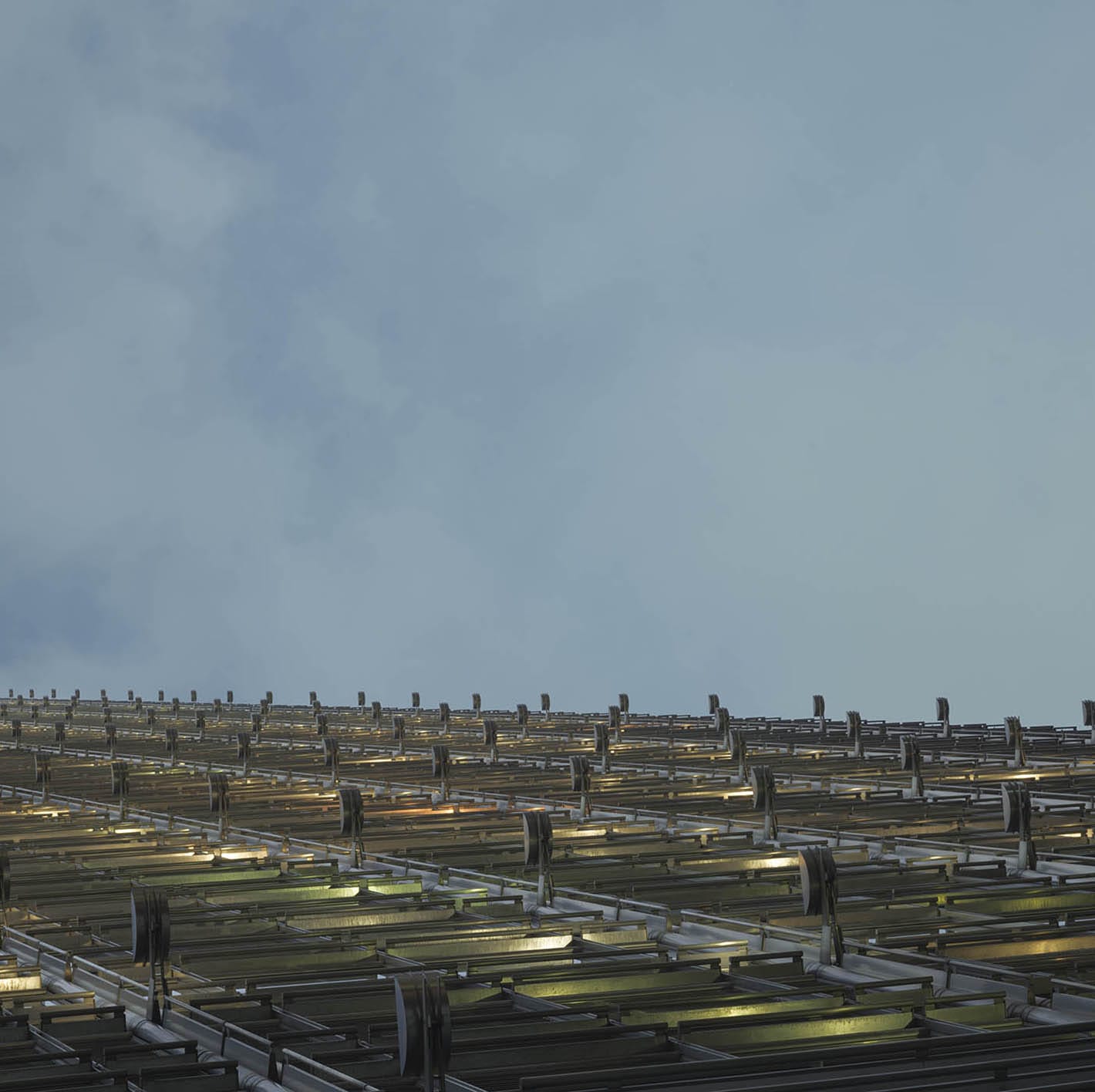

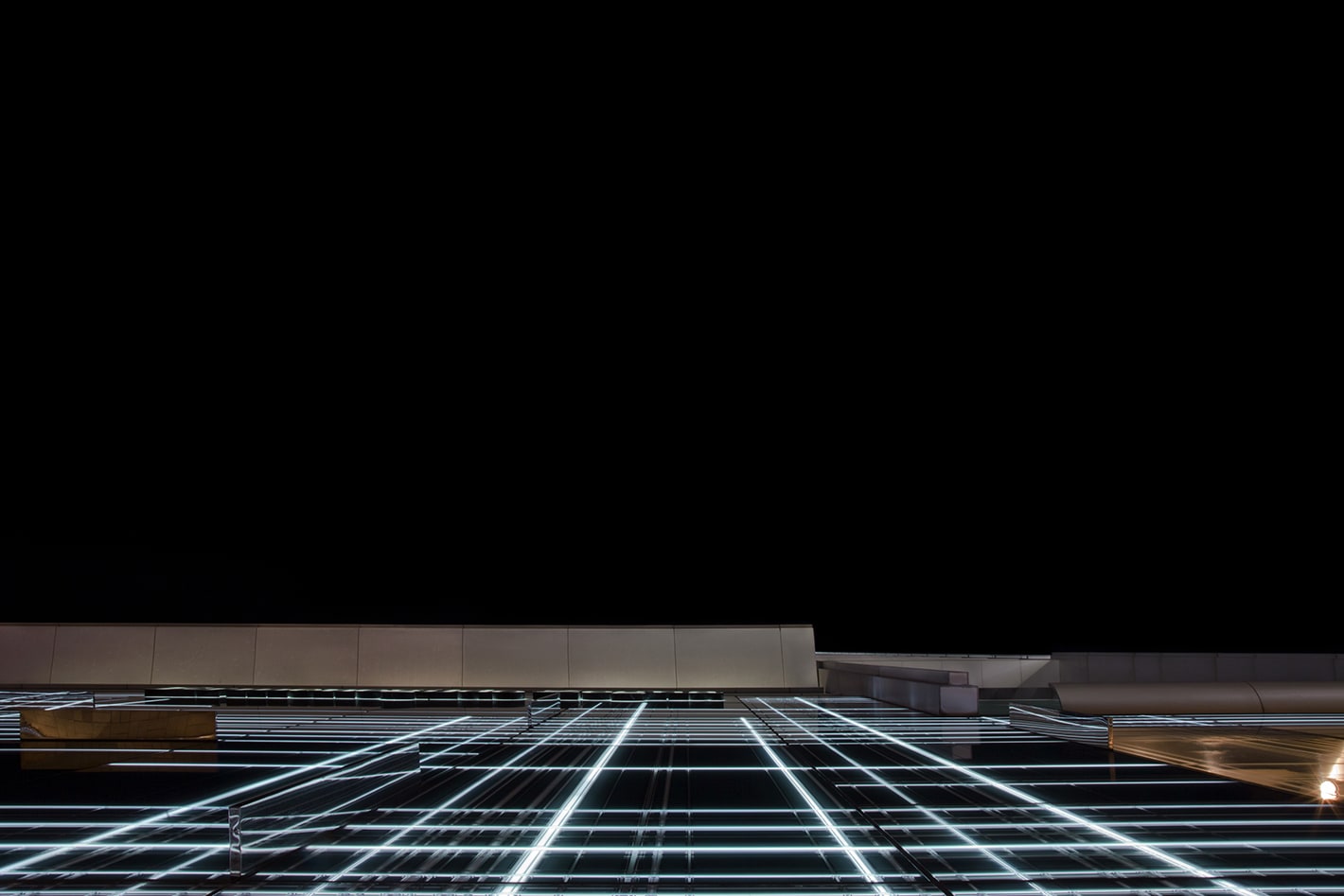

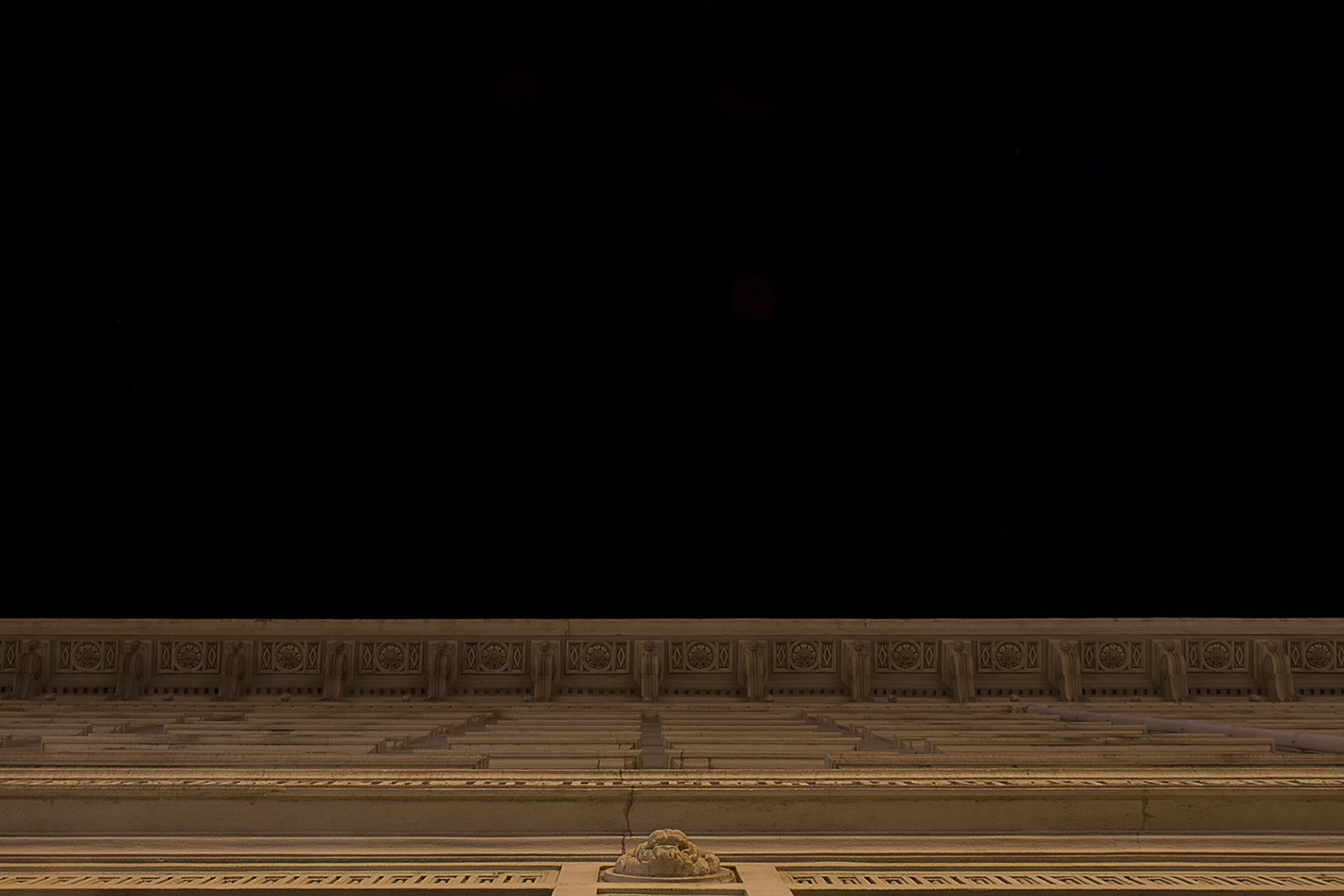

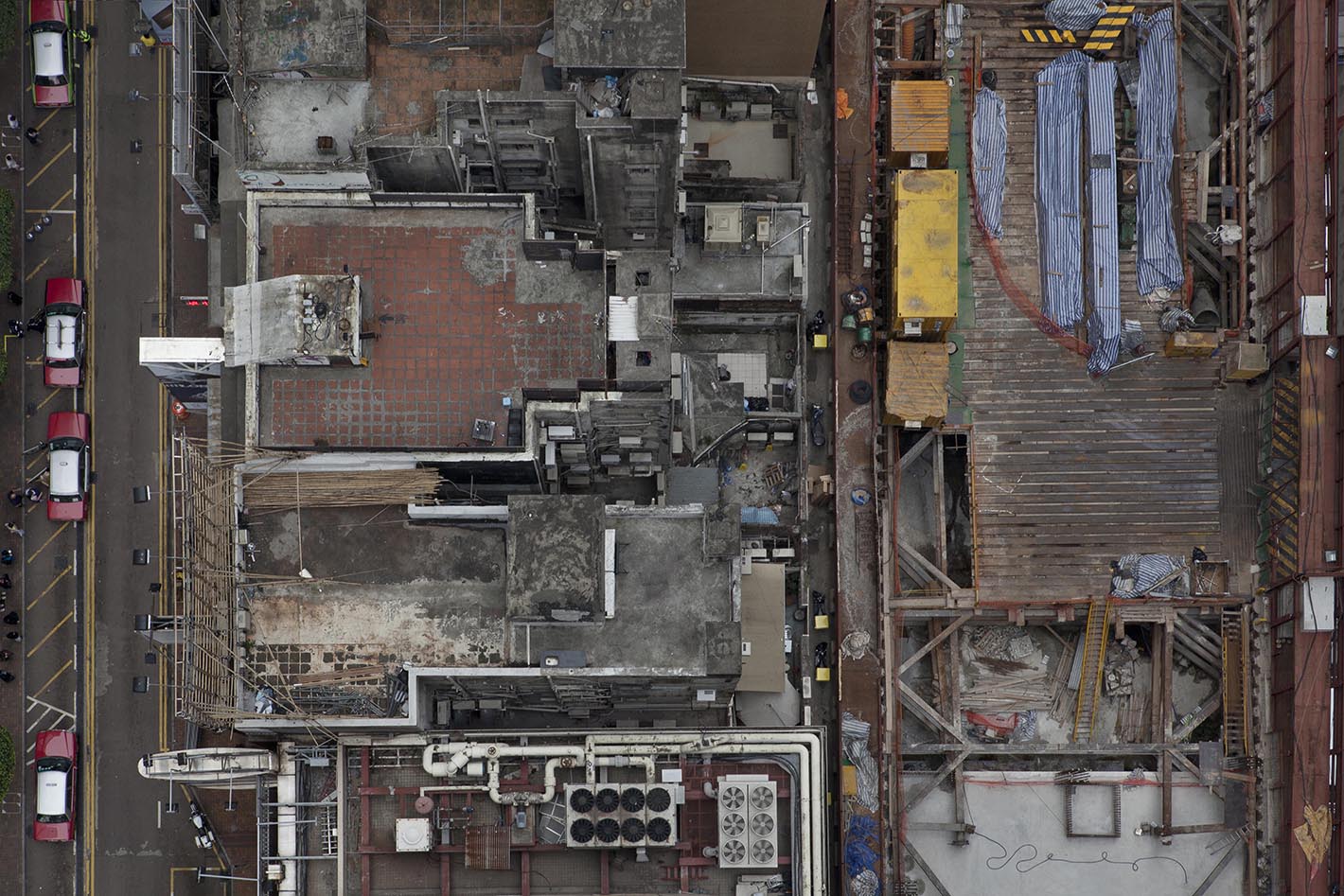

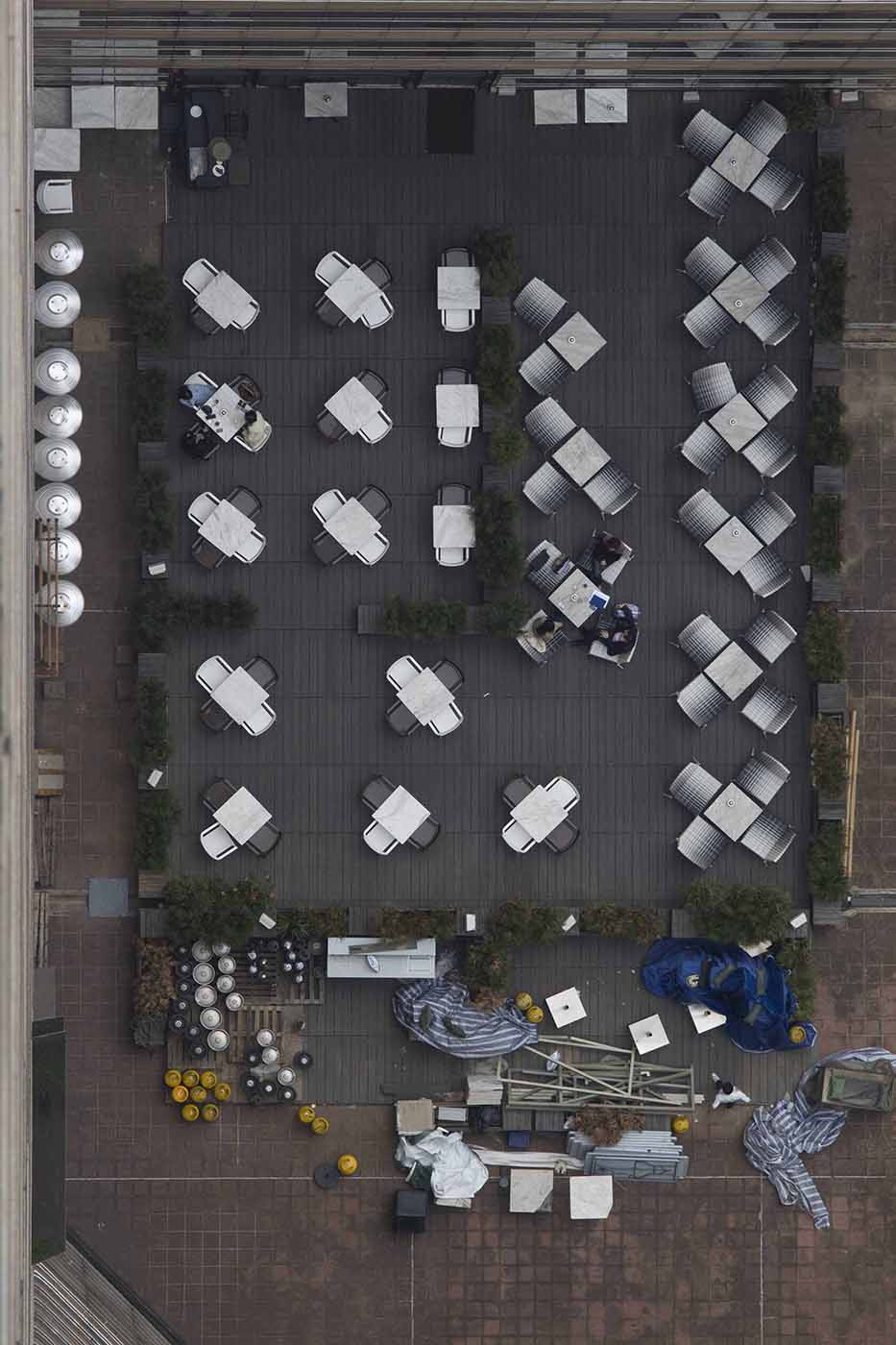

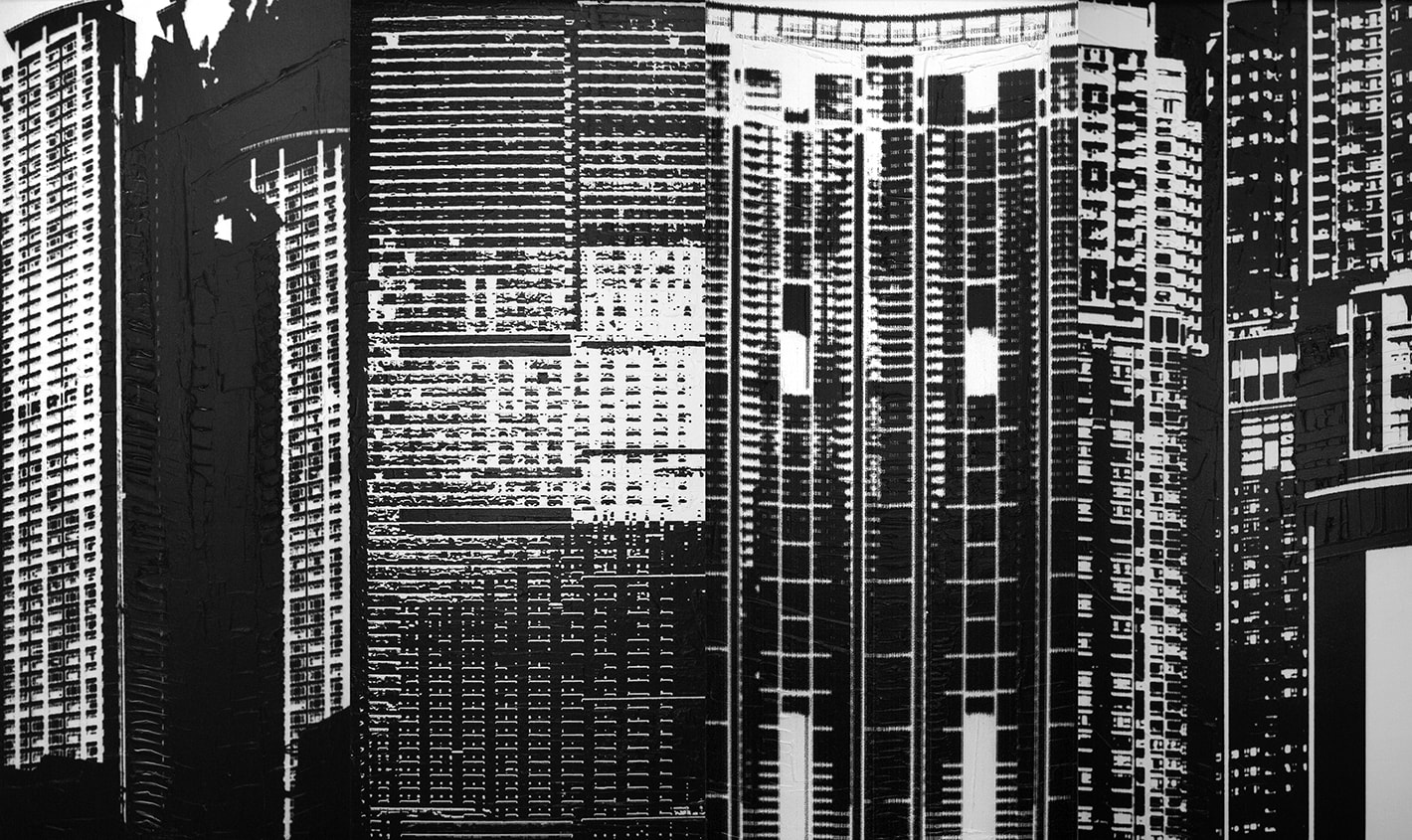

曾家偉於香港城市大學創意媒體學院主修攝影並於2013年畢業。他的創作脈絡從過往集中於純攝影創作,伸延至其他媒介和題材的實驗,包括燈箱、多媒體和混合媒介裝置,以探索二維與三維之間的關係。另一方面,他的創作反映了一種顛覆日常生活經驗的獨特感知,以及個體面對龐大社會運行機制時的無力和徒勞。

曾家偉於2017年於英國曼徹斯特中國當代藝術中心舉行首個機構個展。於2015年,他曾參與多個重要群展包括香港藝術中心的“文化碰撞:穿越東北亞”、香港Para Site藝術空間的“如果只有城籍沒有國籍”及德國Museum Folkwang的CHINA 8項目“Works in Progress”。曾氏於2013年憑《天台》系列入圍香港當代藝術獎2012。

曾氏現於香港生活及工作。

)