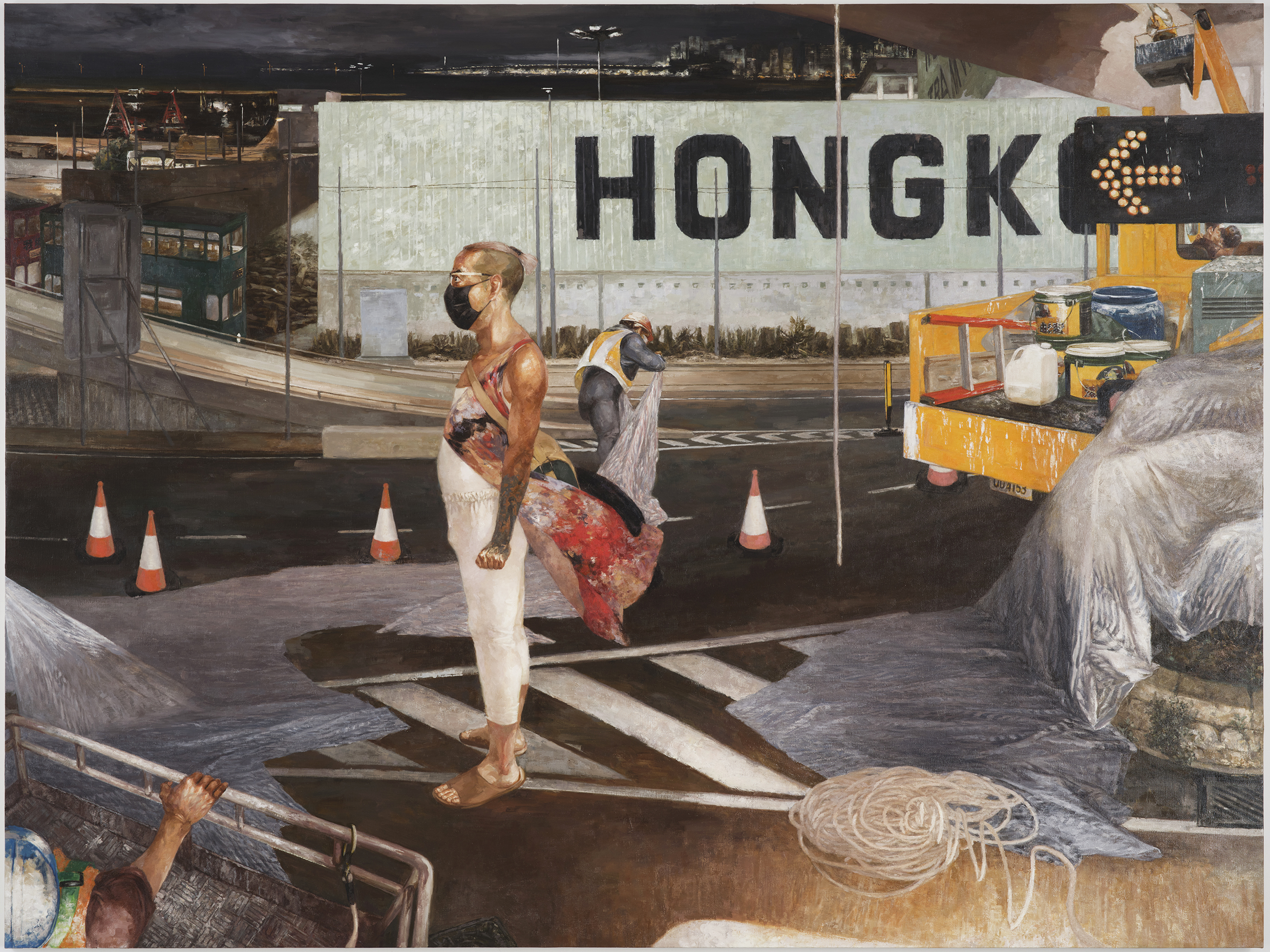

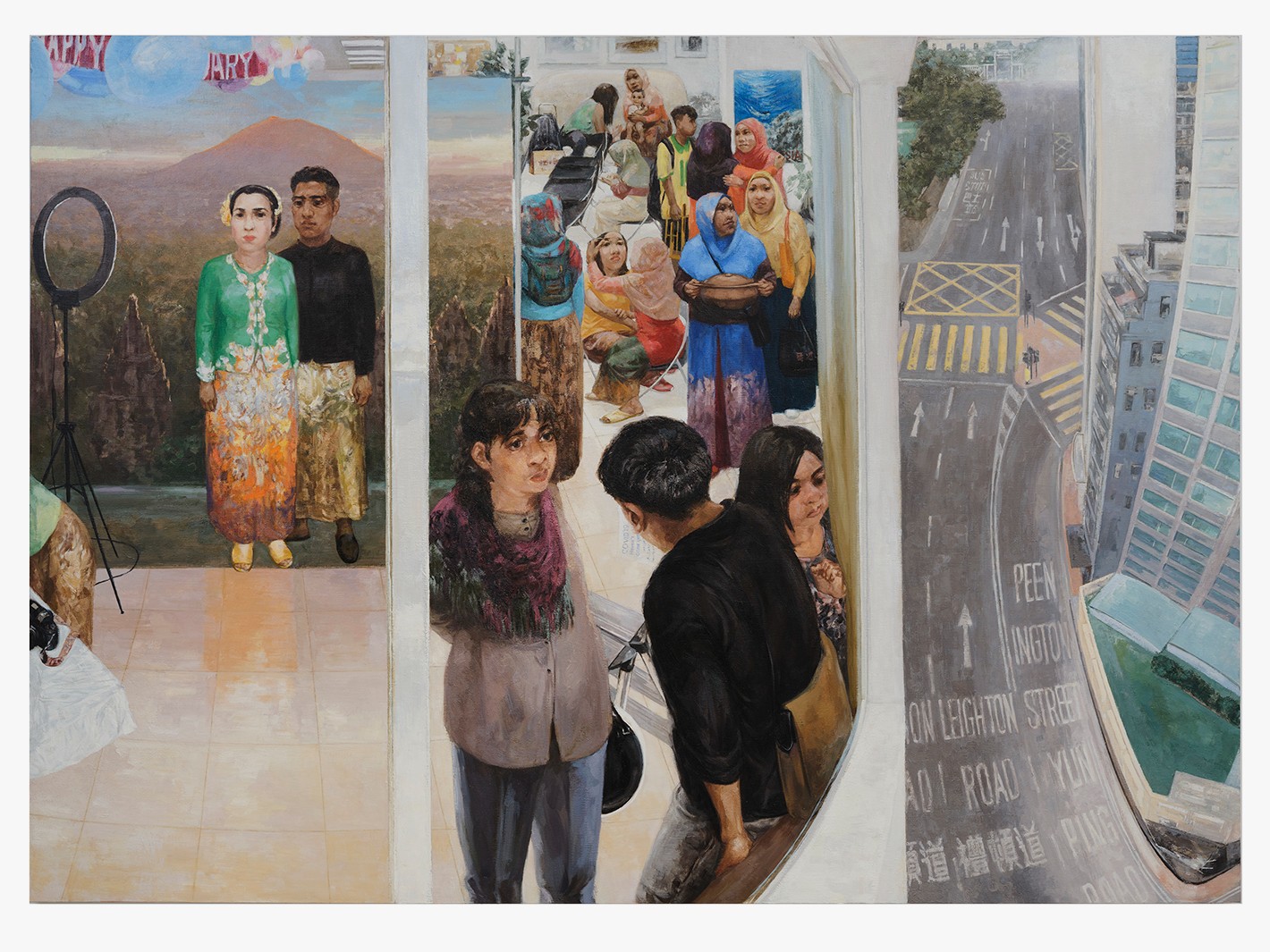

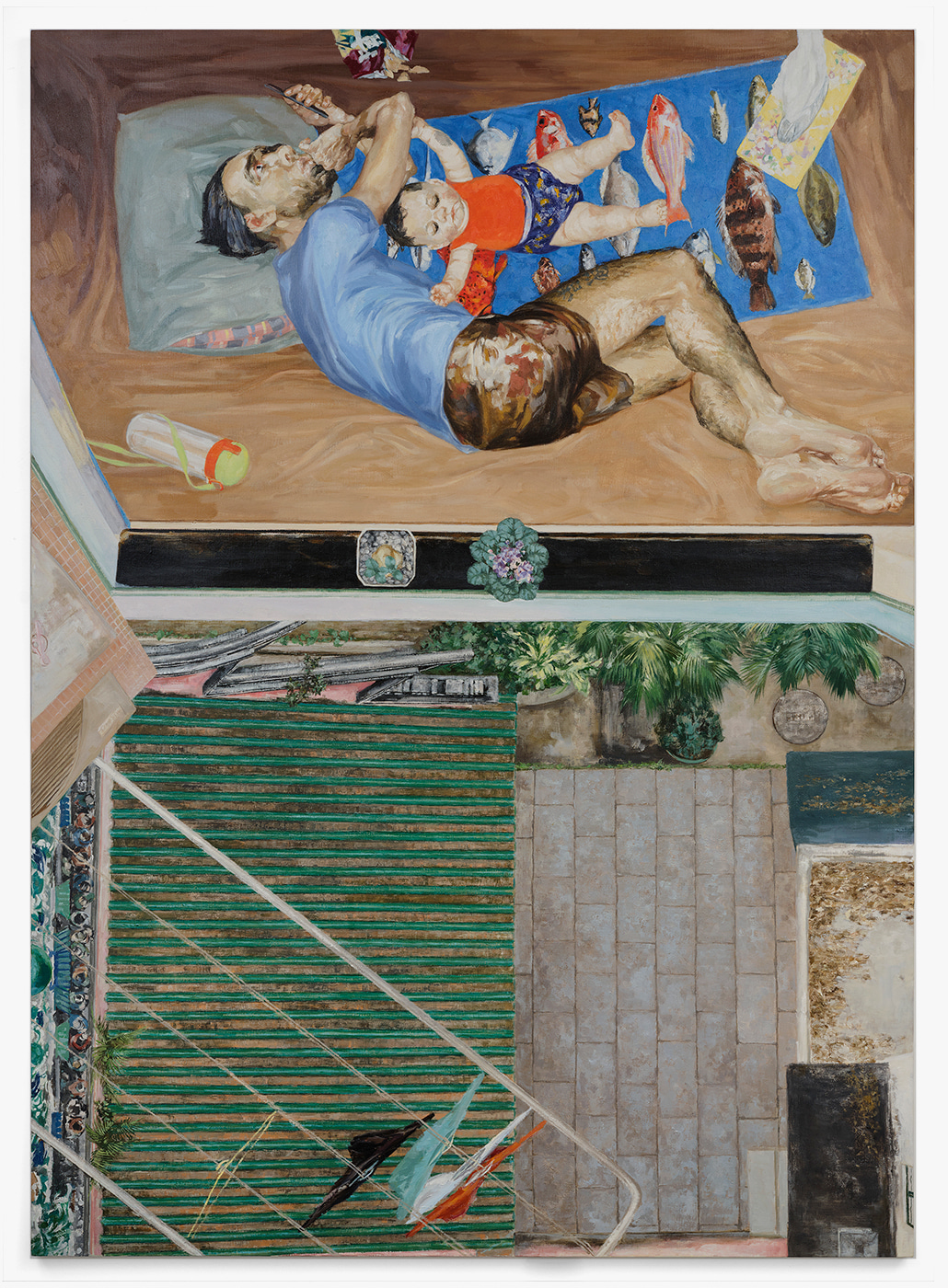

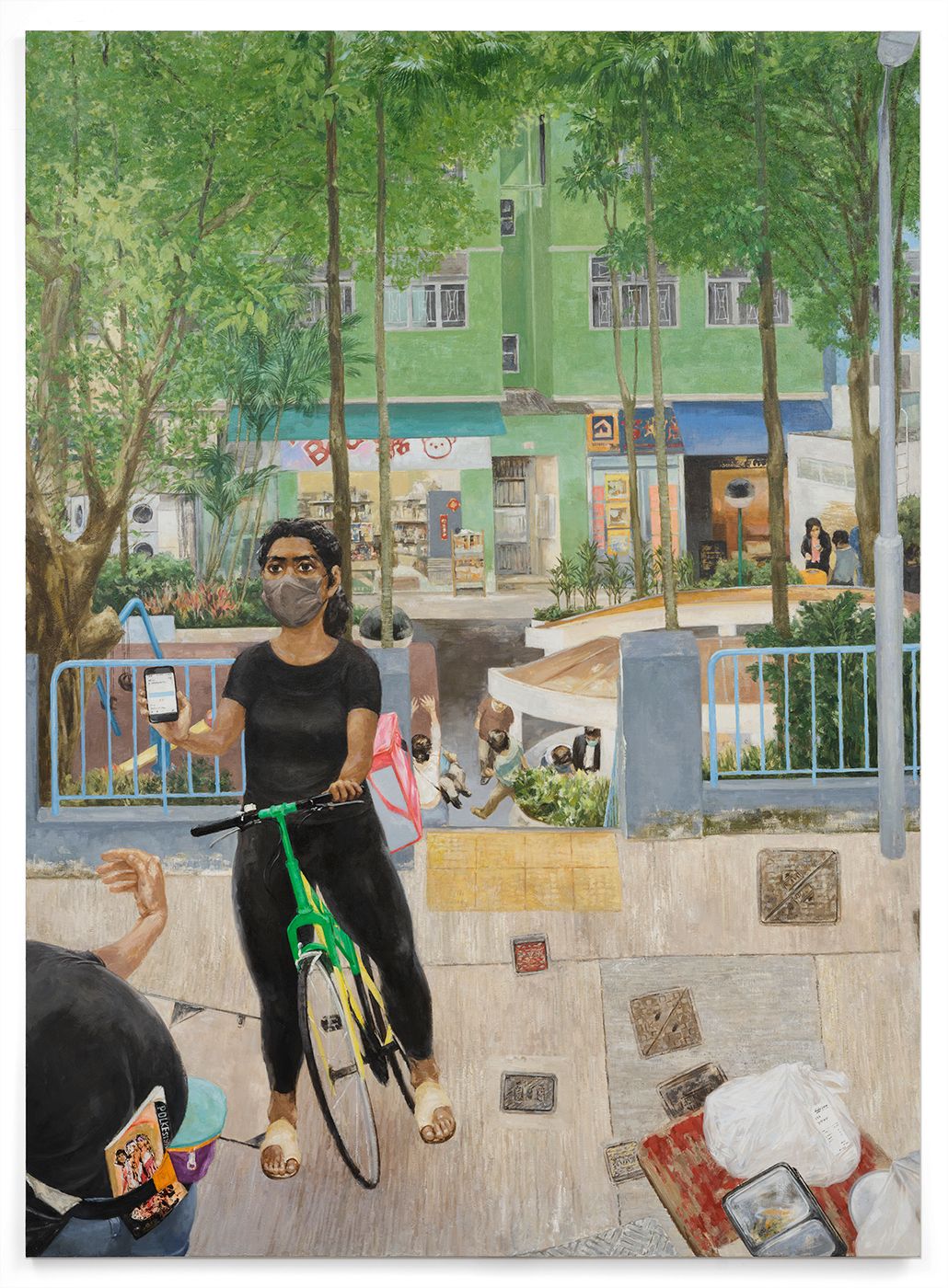

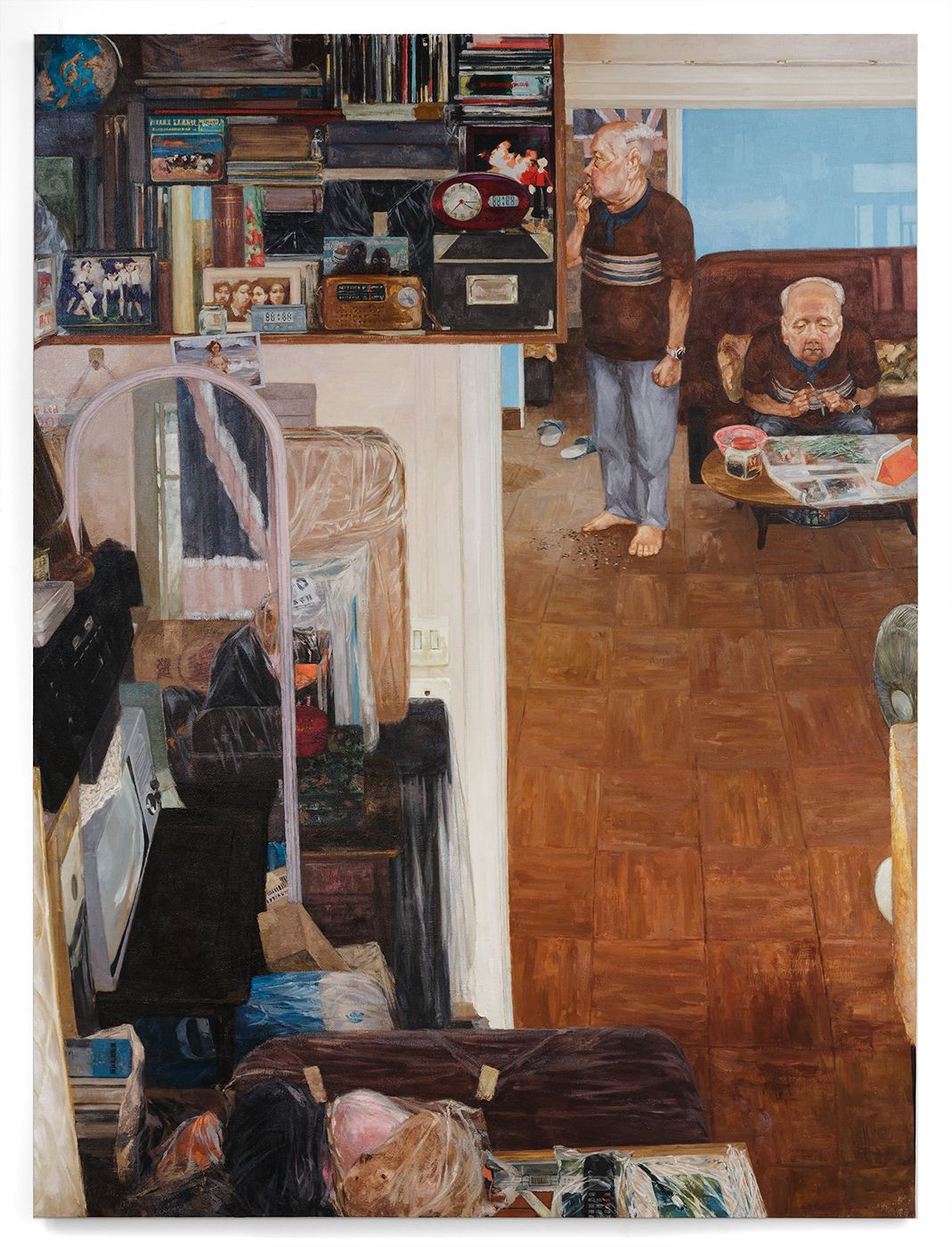

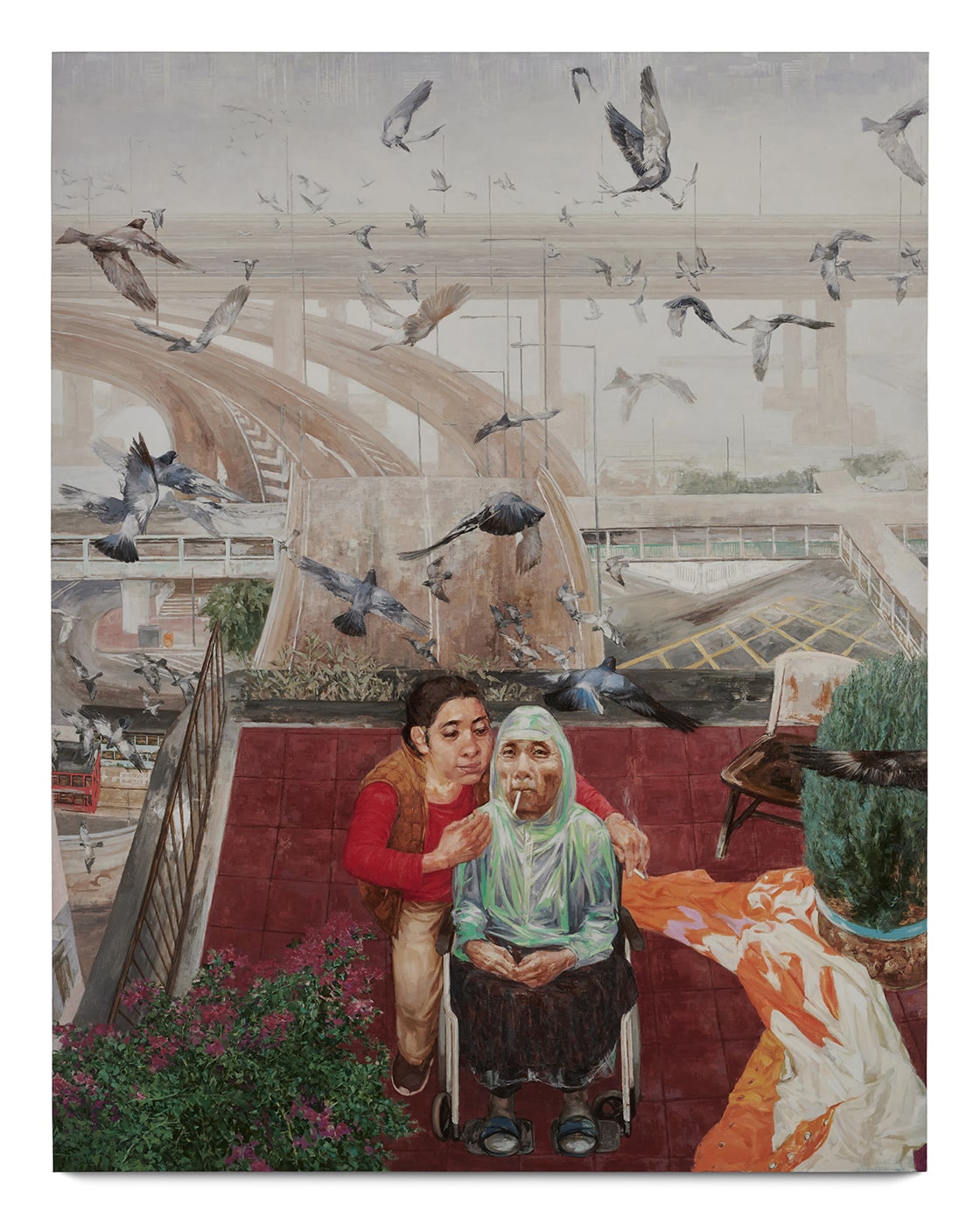

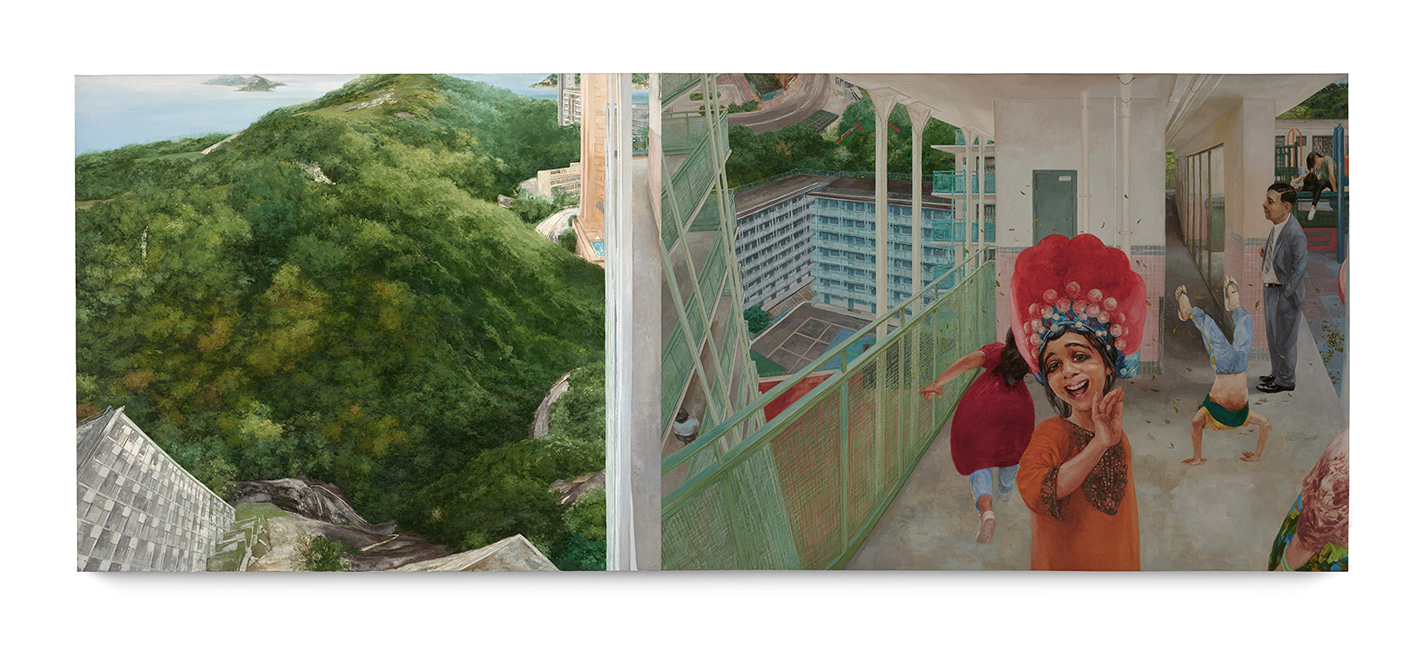

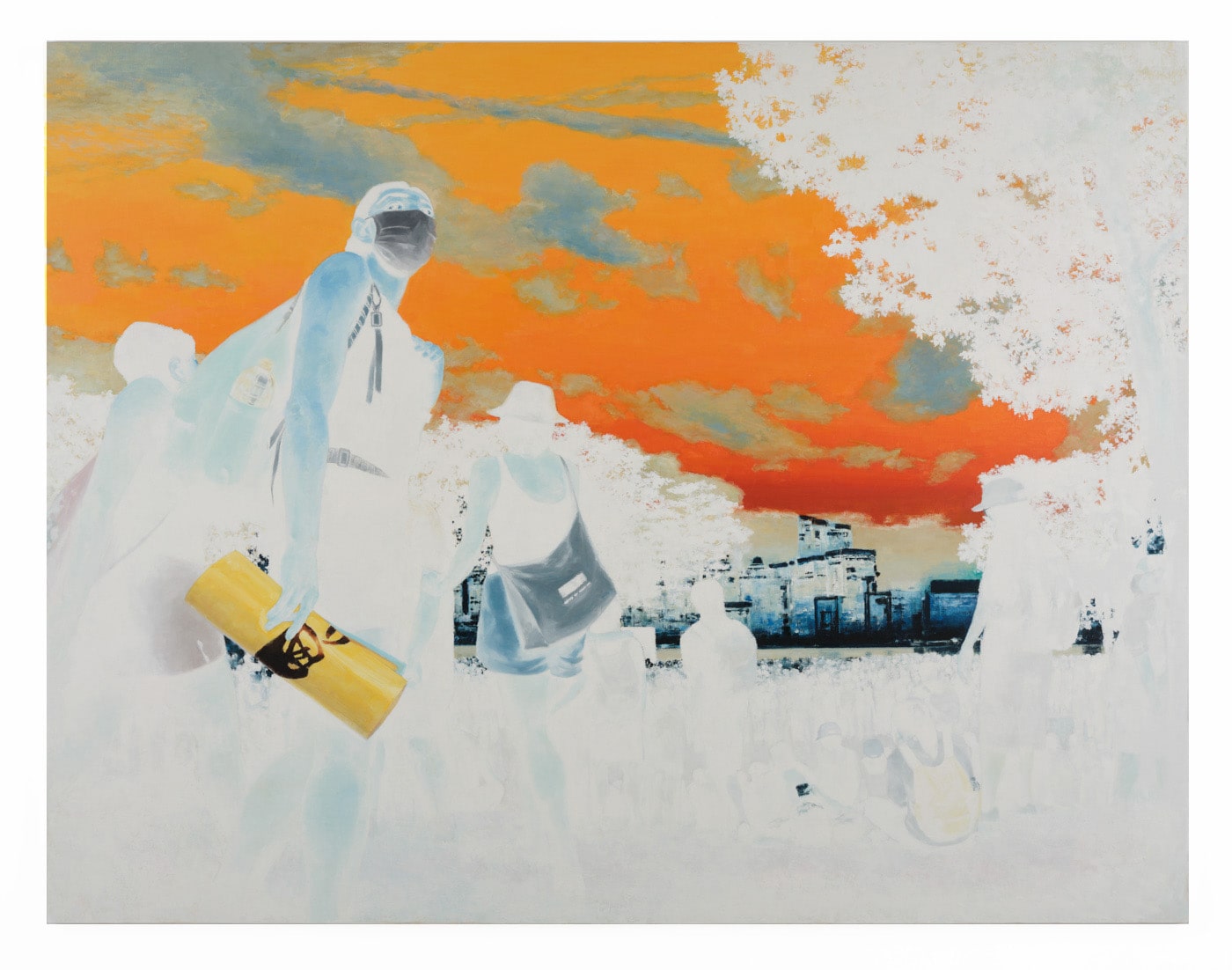

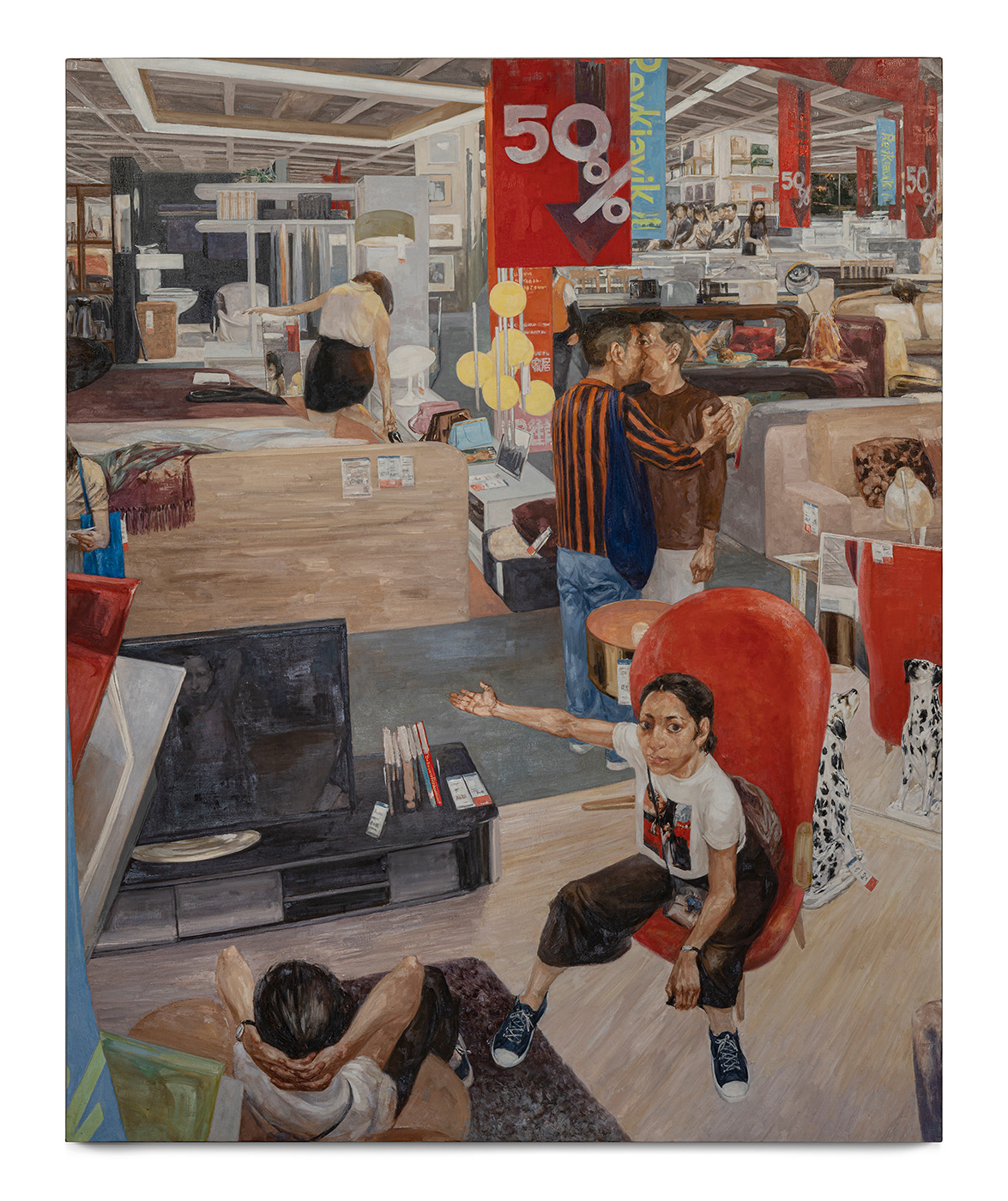

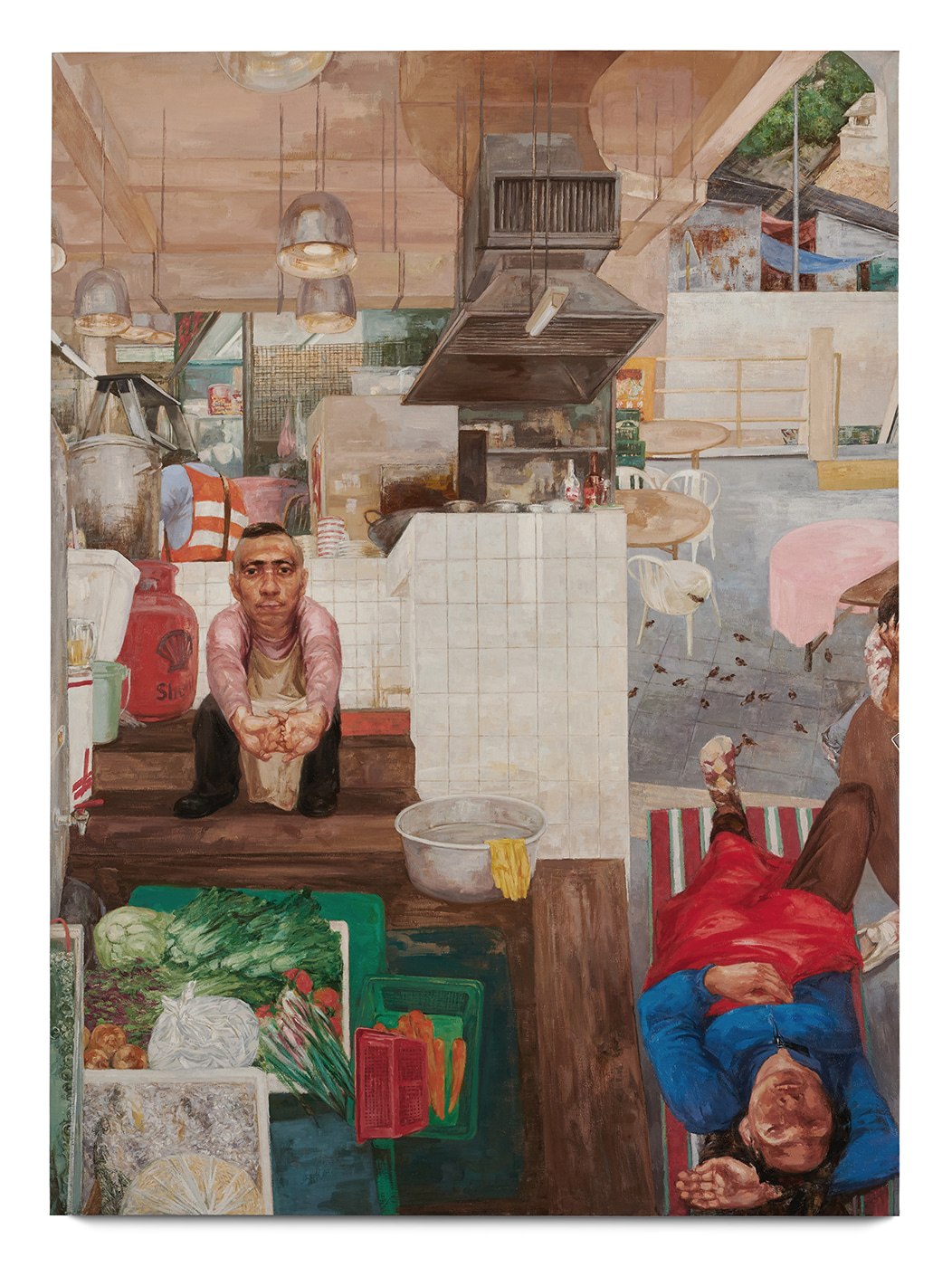

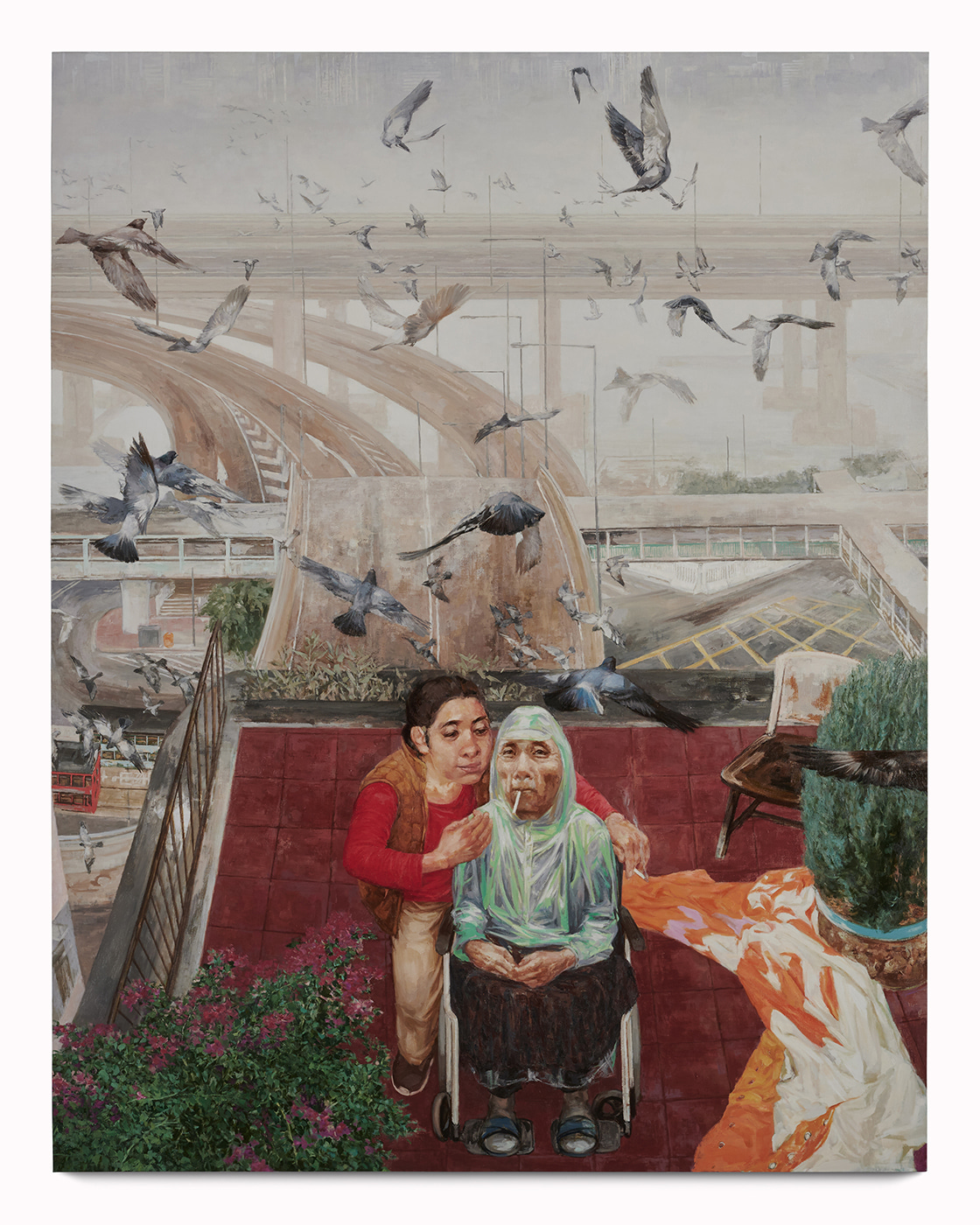

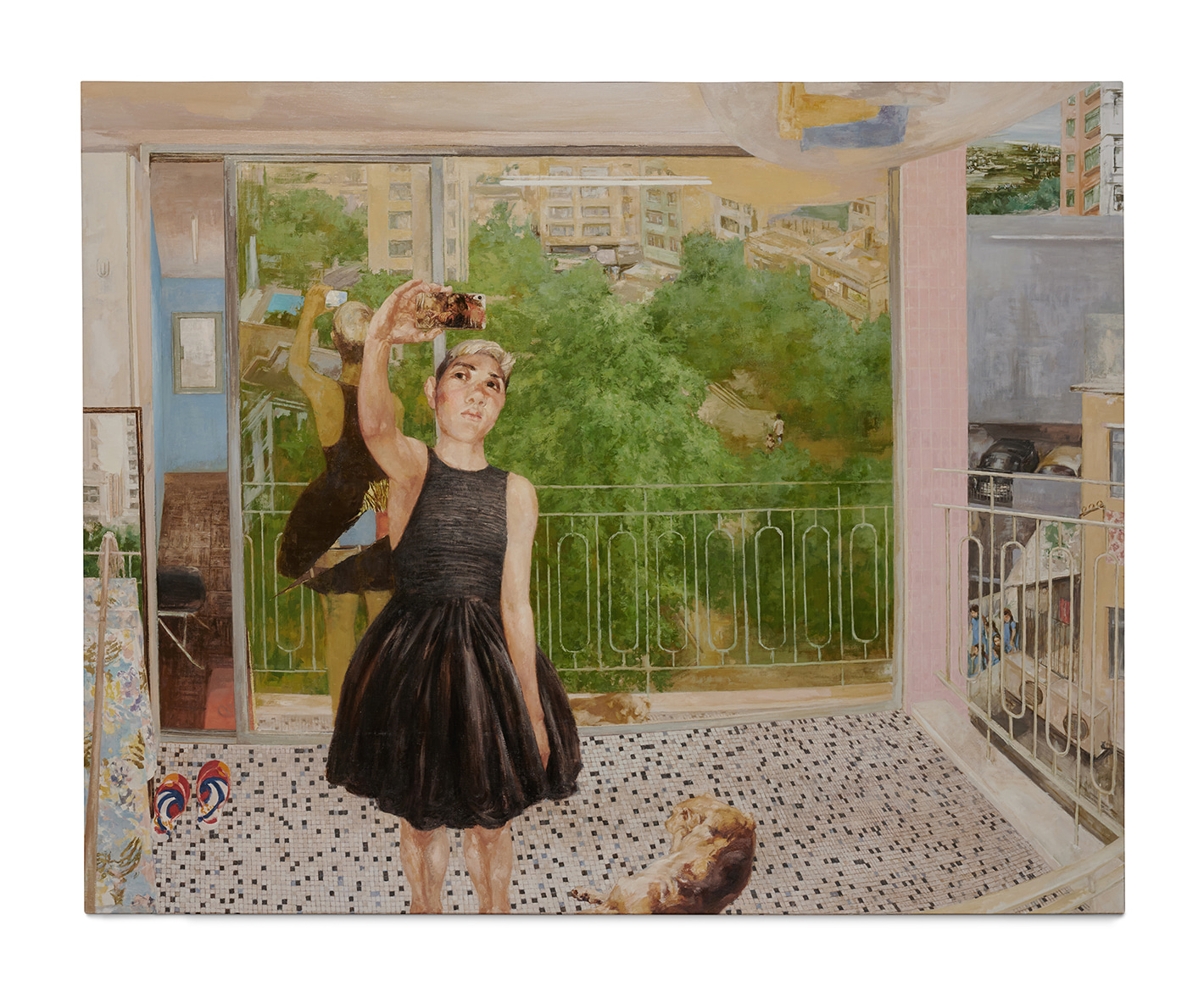

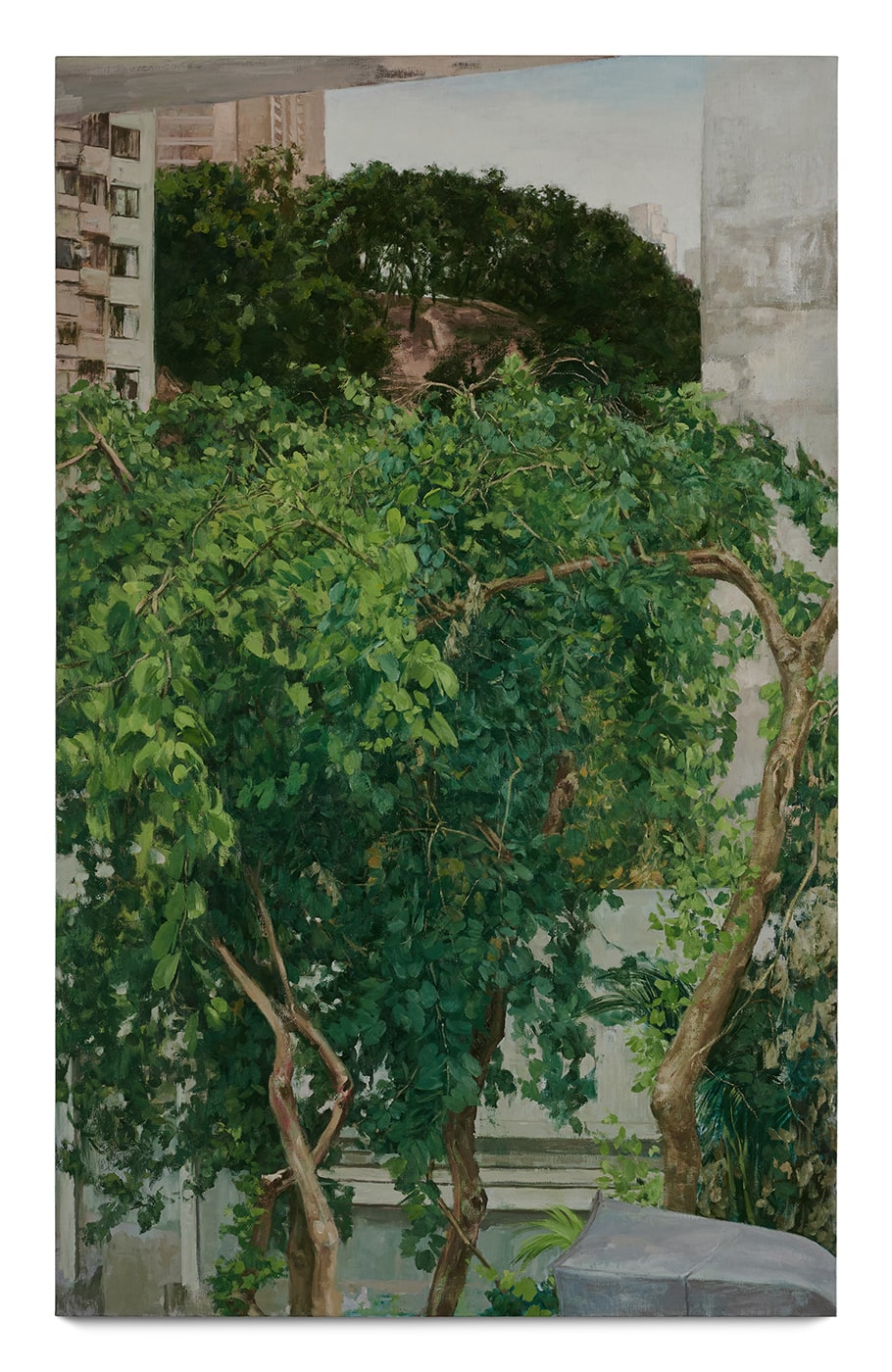

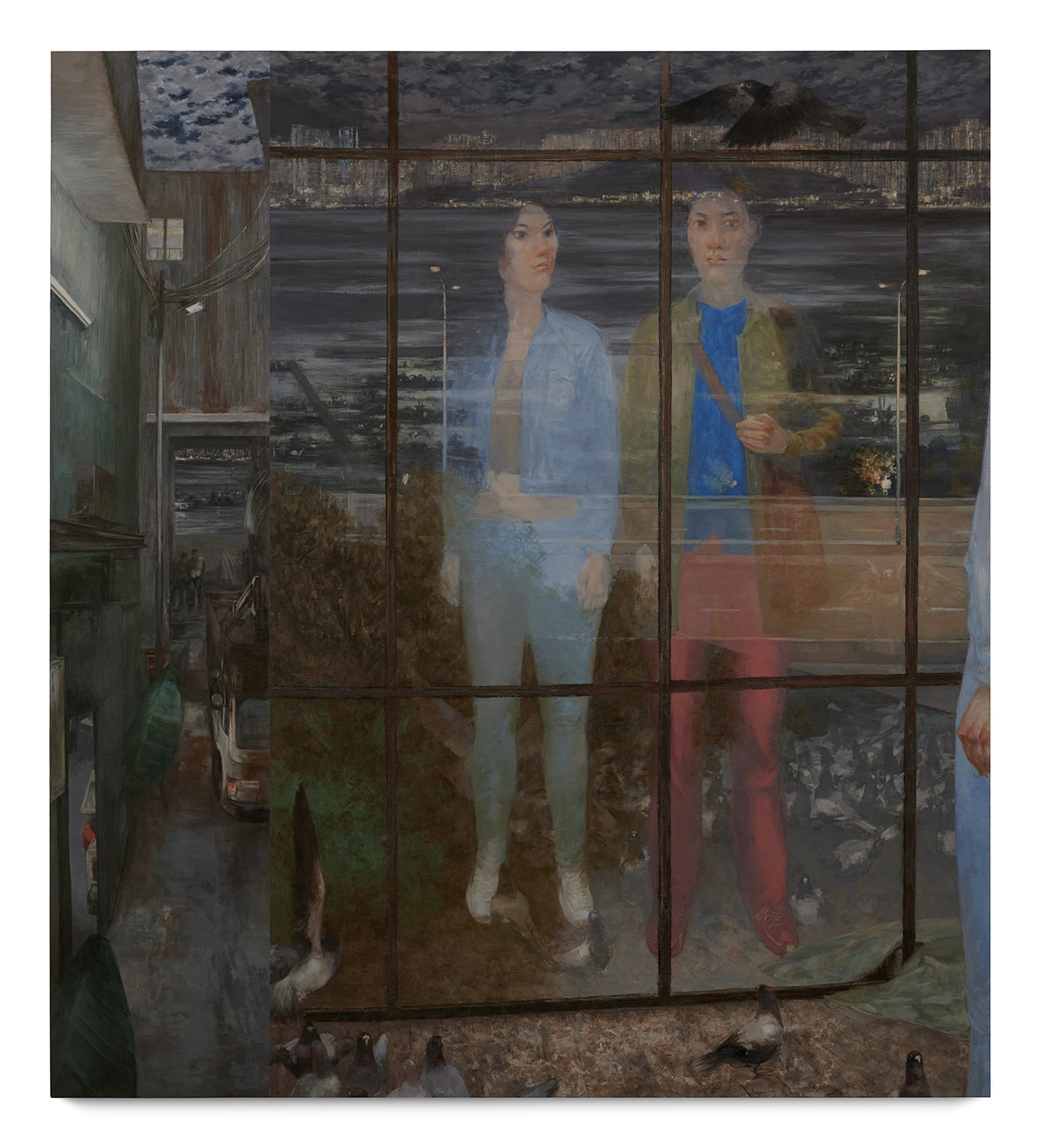

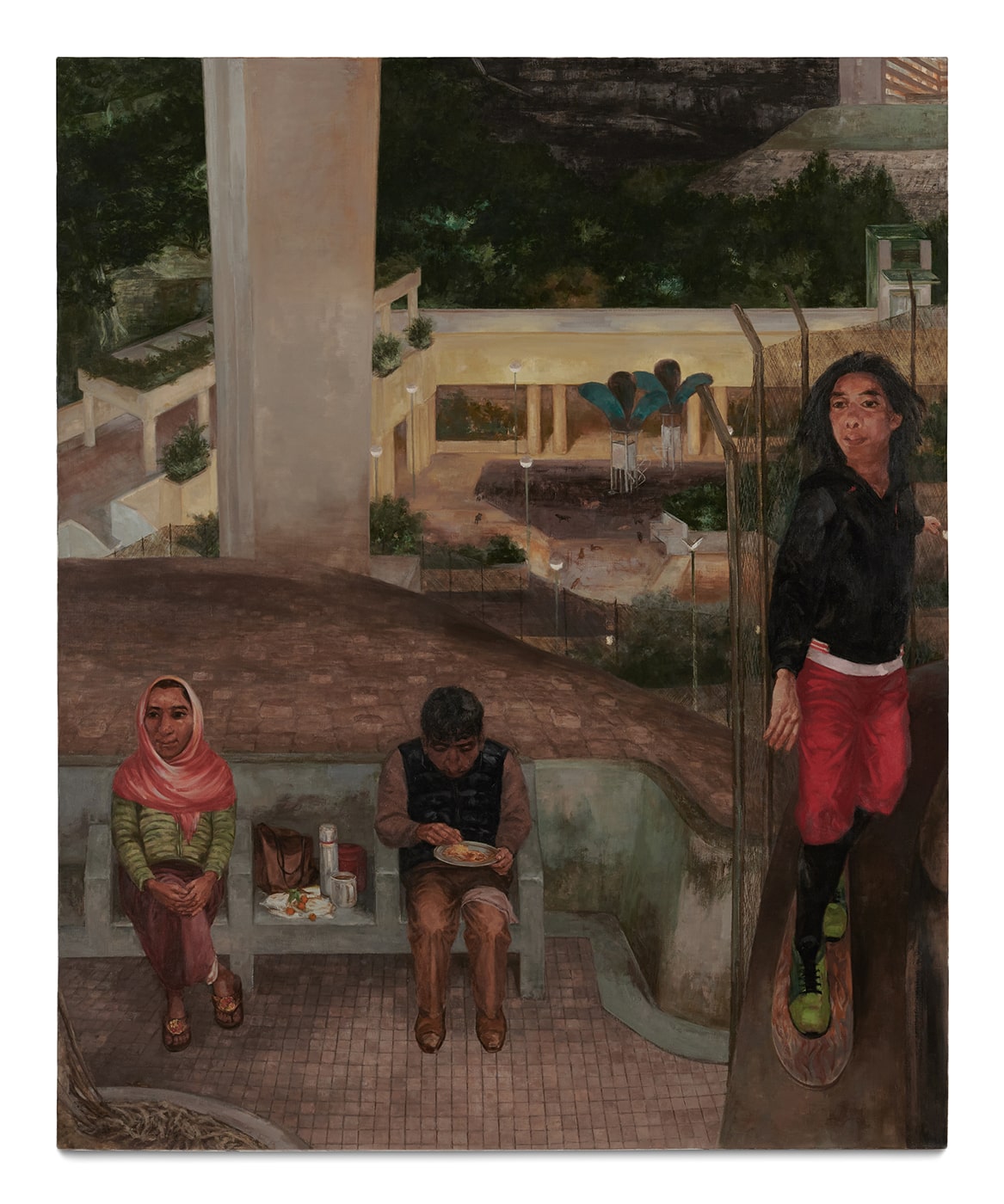

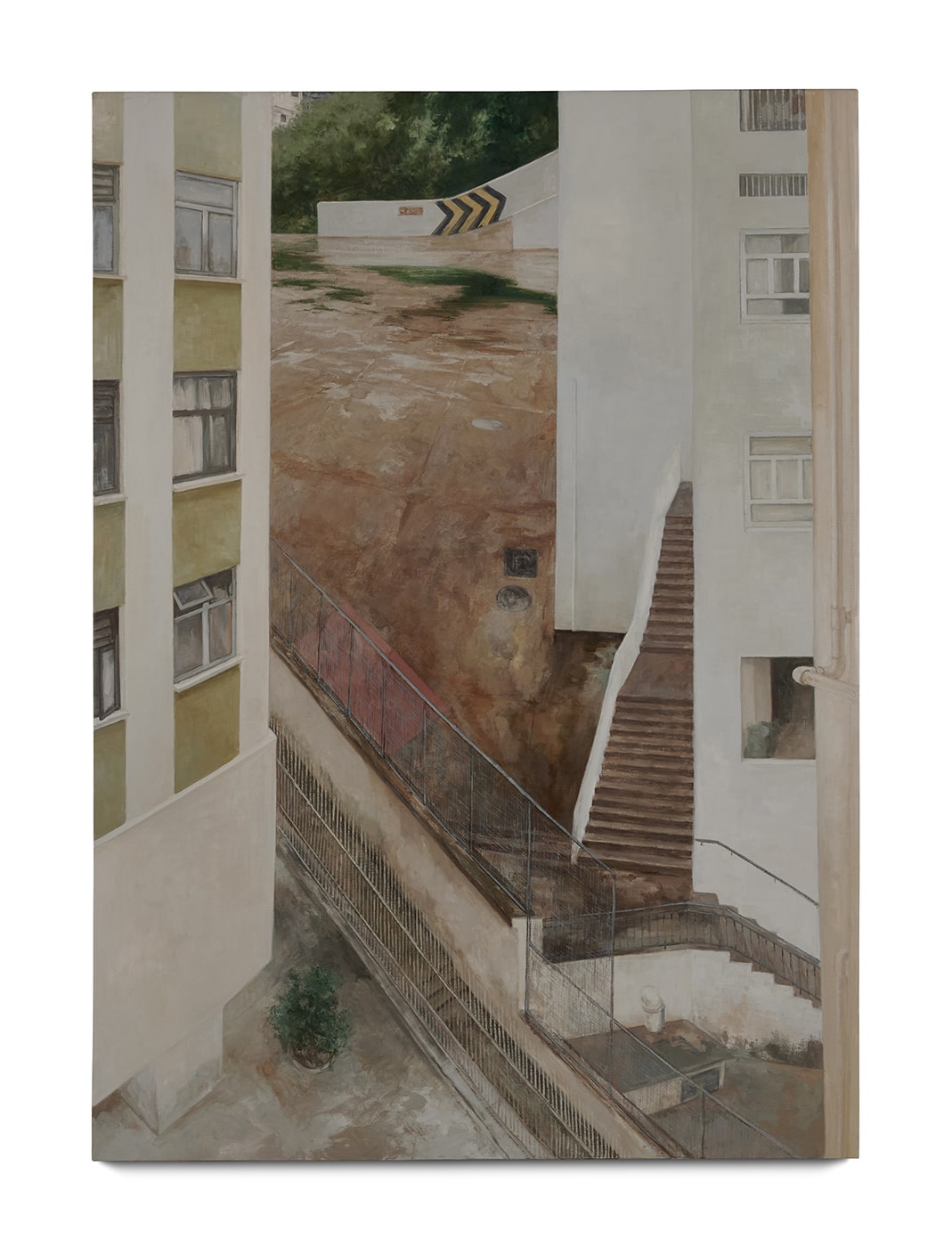

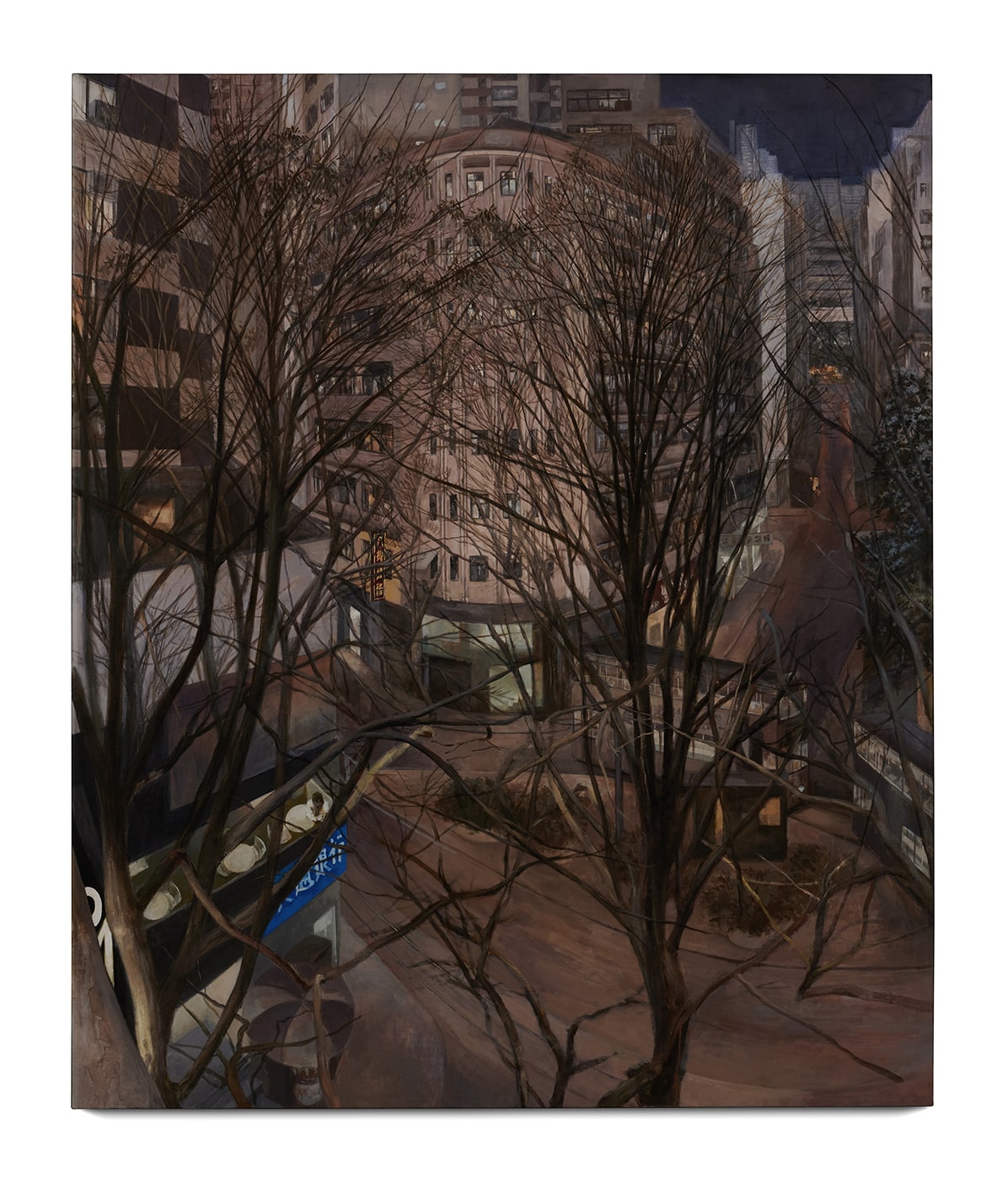

楊東龍於少年時代遷居至香港。他自學繪畫,對看似平淡無奇的香港日常生活有著細膩的觀察與敏銳的捕捉。楊東龍的大型具象繪畫以多視角的方式描繪香港的室內及室外空間。他在繪畫中建構迷幻的三維空間,帶領觀眾穿梭於繪畫場景的內外。「反射」是楊東龍繪畫中反覆出現的手法,畫作中,他時常借用電視、手機屏幕及玻璃窗等反光表面描繪「主角」的倒影,並藉此留下觀看繪畫的線索與提示。楊東龍的畫作時常關注移民、家庭傭工及難民等香港社會的邊緣群體,他的作品流露著對藝術及社會的人文關懷。

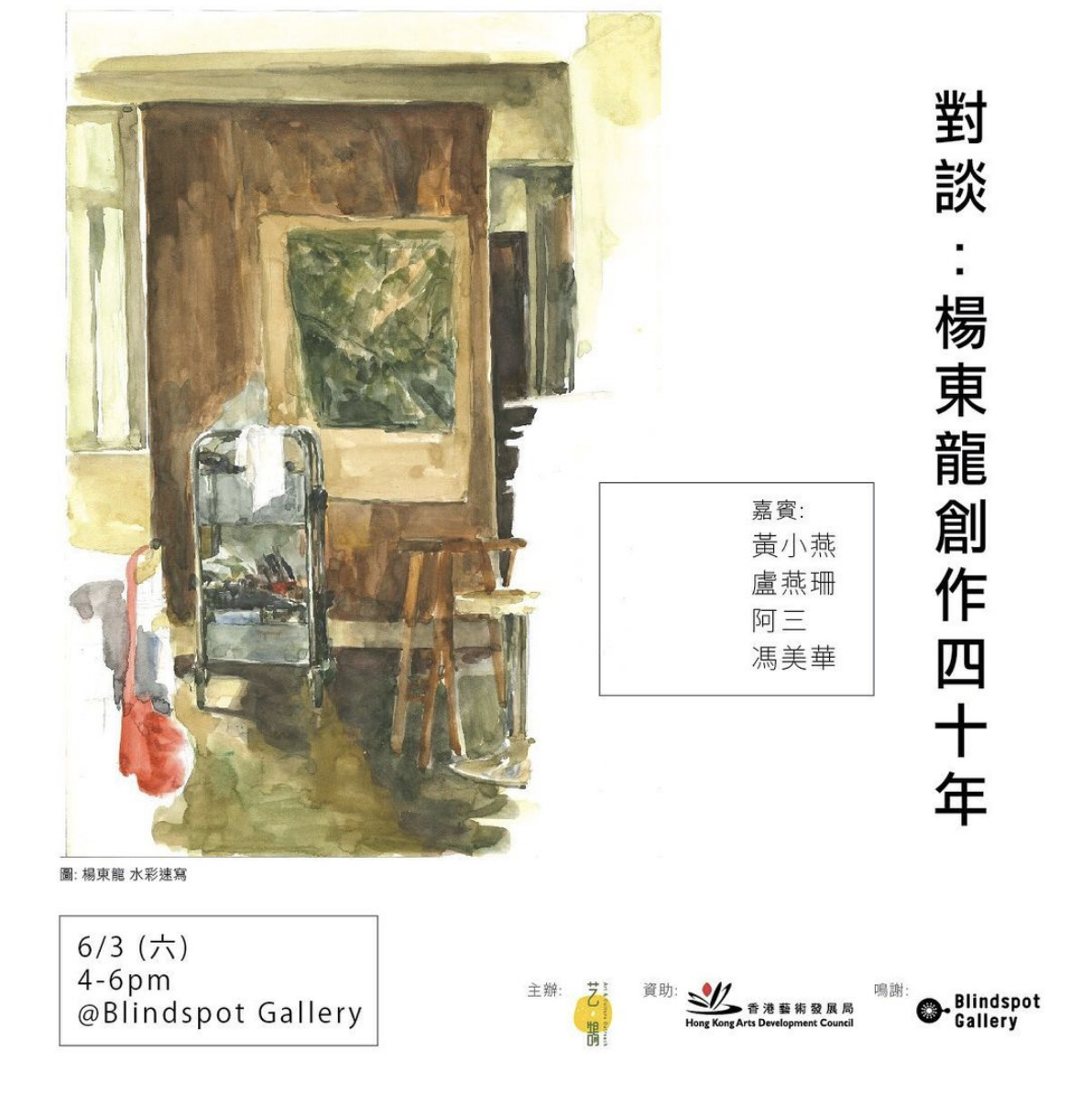

楊東龍於1990年聯合創辦了香港最早的獨立藝術家運營空間之一Quart Society,該空間致力於實驗及前衛藝術展覽。楊東龍的《360°+ 》(2021-23)一組共18幅畫作於第11屆亞太當代藝術三年展(The 11th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art)展出。他的個展包括香港刺點畫廊的 「兩 ・個・展II – 橫睇掂睇」(2023)及「日課」(2021)、香港艺鵠藝術空間的「切割—楊東龍繪畫展」 (2019)和香港漫畫基地的「只是繪畫」(2017)。楊東龍的作品亦於不同聯展中展出,包括香港藝術館(2019,2003,1992)、香港藝術中心(2018,1999,1993)、香港1a空間(2003)及香港藝穗會(1994)。他的作品被美國大都會藝術博物館、香港藝術館、香港M+、澳洲昆士蘭美術館和現代藝術館、以及美國羅德島設計學院(RISD)美術館所收藏。

楊東龍現於香港生活及工作。