「兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」是楊東龍及施遠自1995年以來的第二次聯合展覽。展覽包含了楊東龍近期的油畫作品,及施遠過去10年迄今的炭筆及油畫作品。楊東龍以大型具像繪畫見稱:作品的色彩豐富、對比鮮明、構圖如拼貼般將多重的空間串連起來,同時將不同的人物和敘事聯繫起來。施遠的創作則一直遵從細緻窄長的規格,畫面色調暗淡沉默,並且地點、空間、時空、主體、均帶着強烈的不確定性和不穩定性。即使楊東龍和施遠的創作風格大相逕庭,但二人的素材和靈感均來自他們的城市,並處處流露對「家」的温暖感和關愛,同時又不乏銳利的社會觸角。「兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」更展現了兩位藝術家如何通過繪畫的創作、繪畫的展示、繪畫的交流(亦是藝術家之間的交流),對「如何觀看繪畫」的不疾不徐的思考。它不一定要抵達一個目的地,卻是一段親密的對話的展開。

兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇

2023年9月12日 - 2023年11月4日

作品 (30)

展覽現場:「 兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

楊東龍

《紋身社》

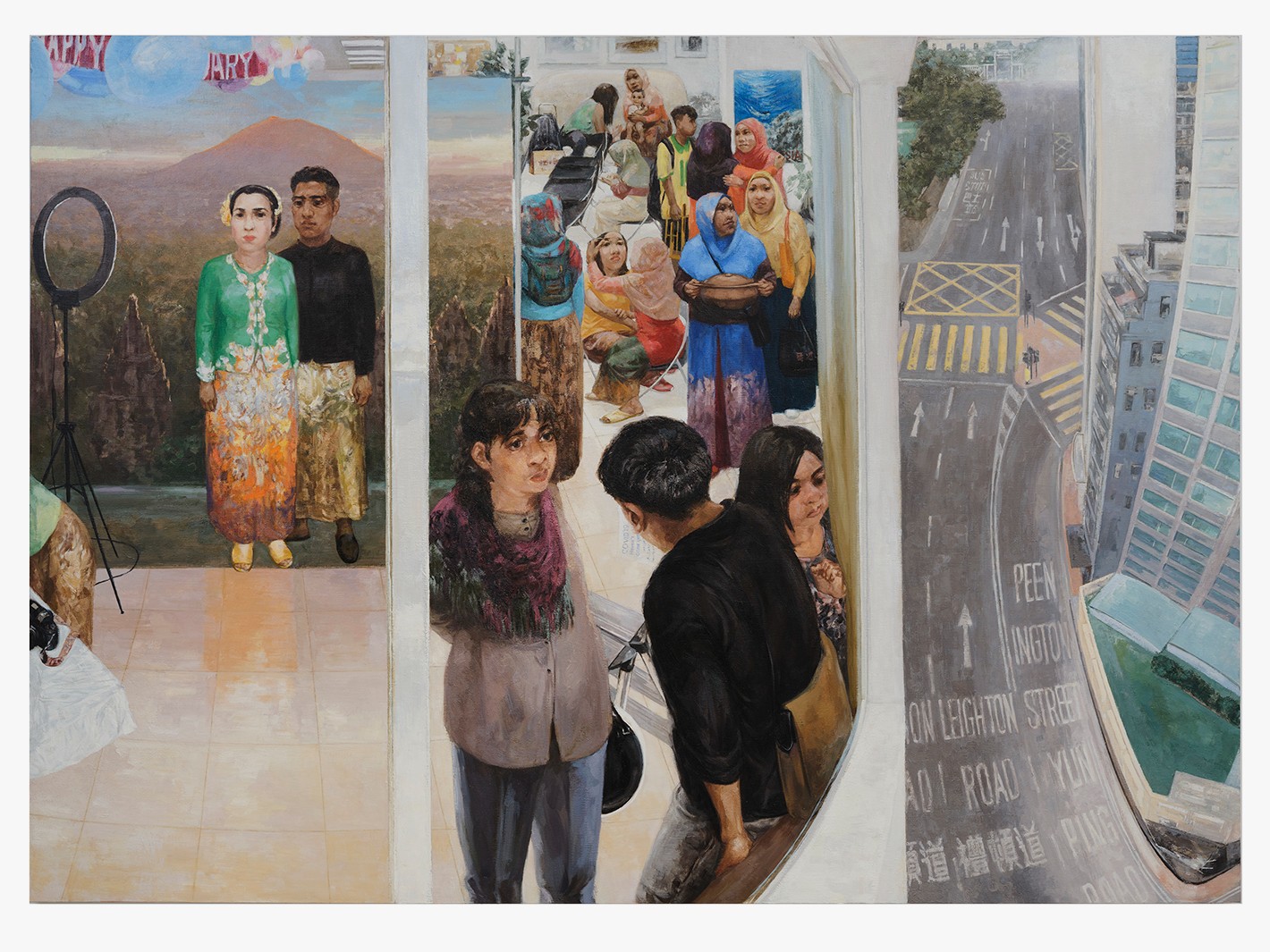

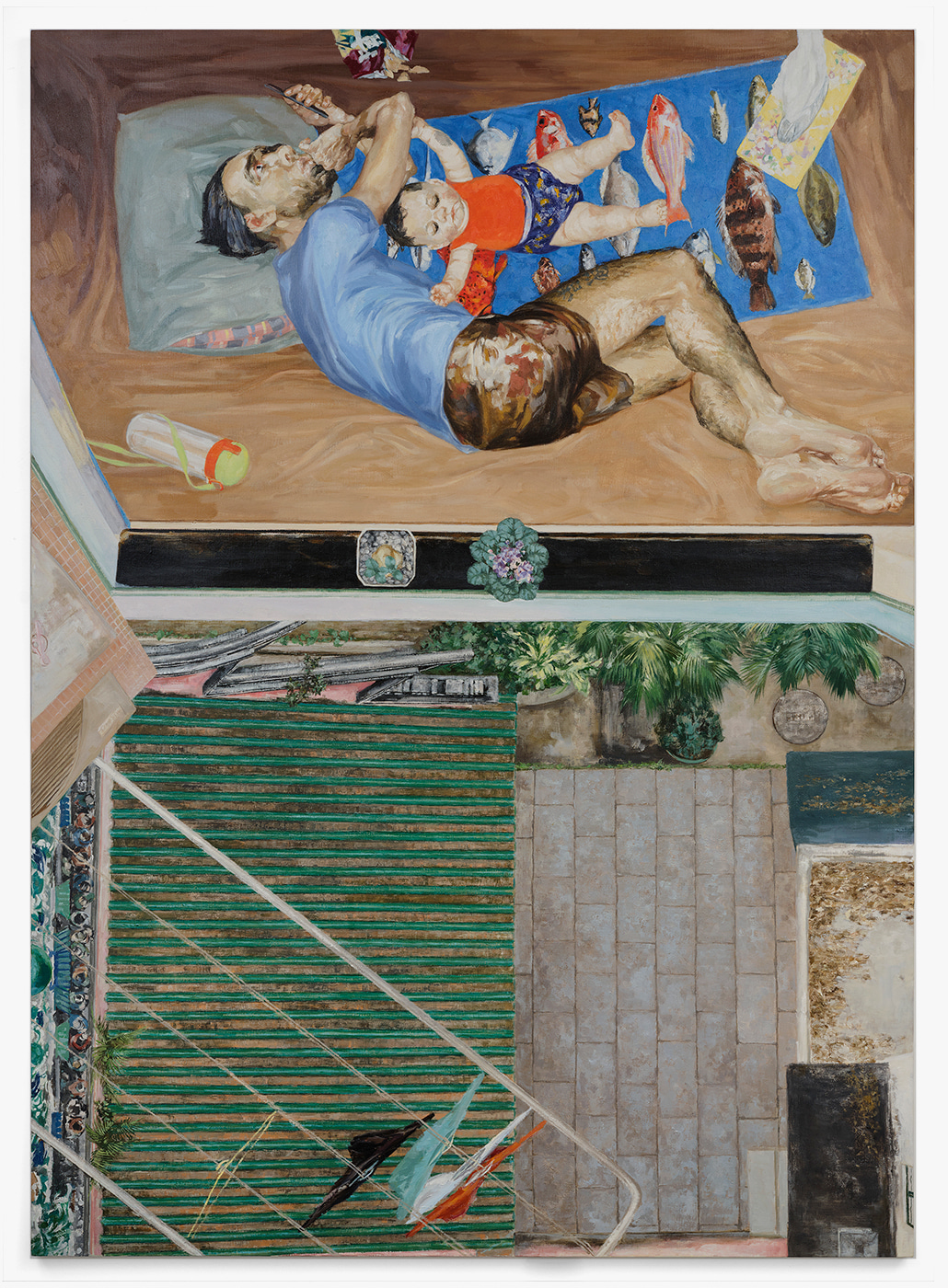

楊東龍

《印尼中心》

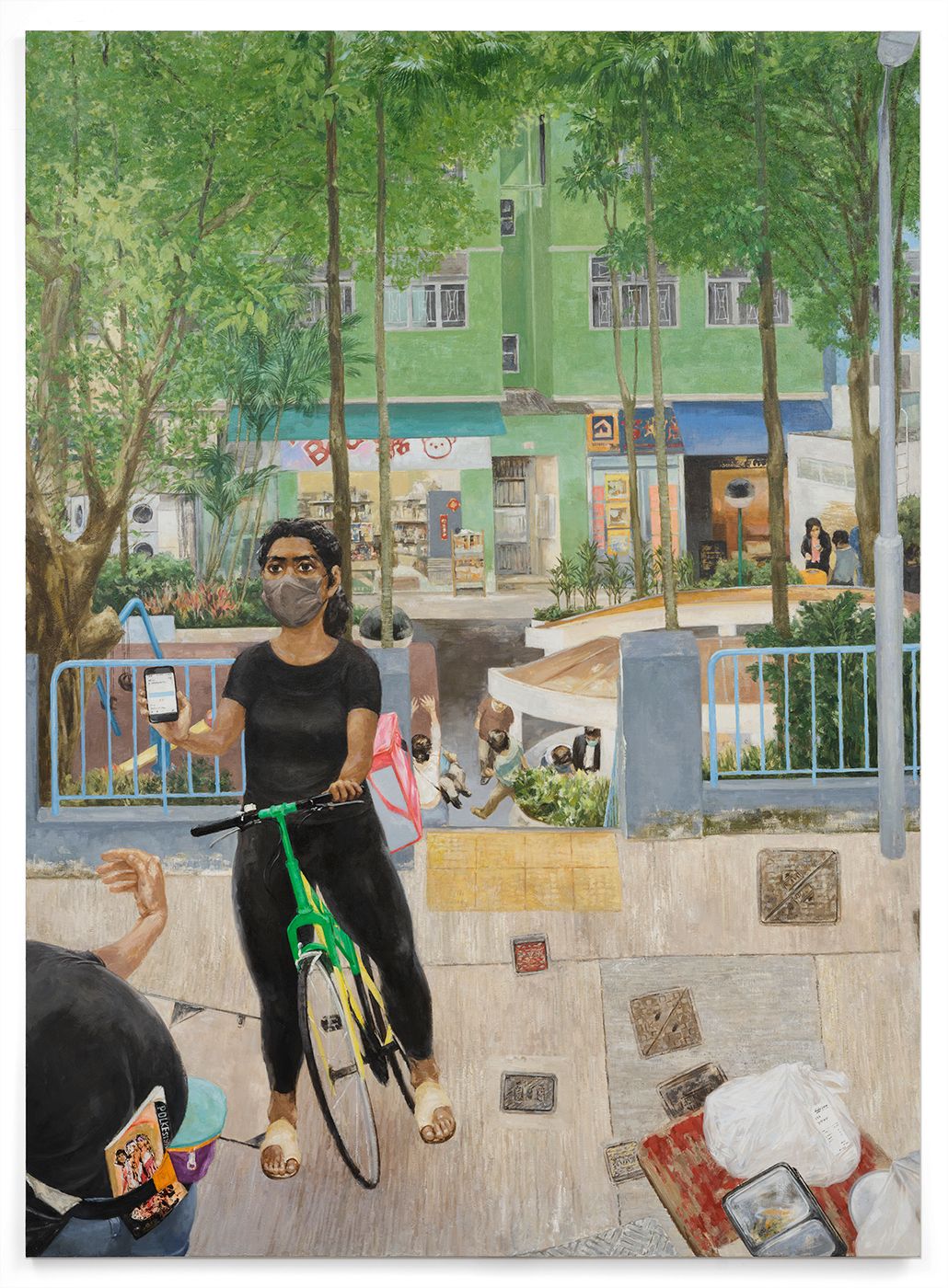

楊東龍

《屈地街火井》

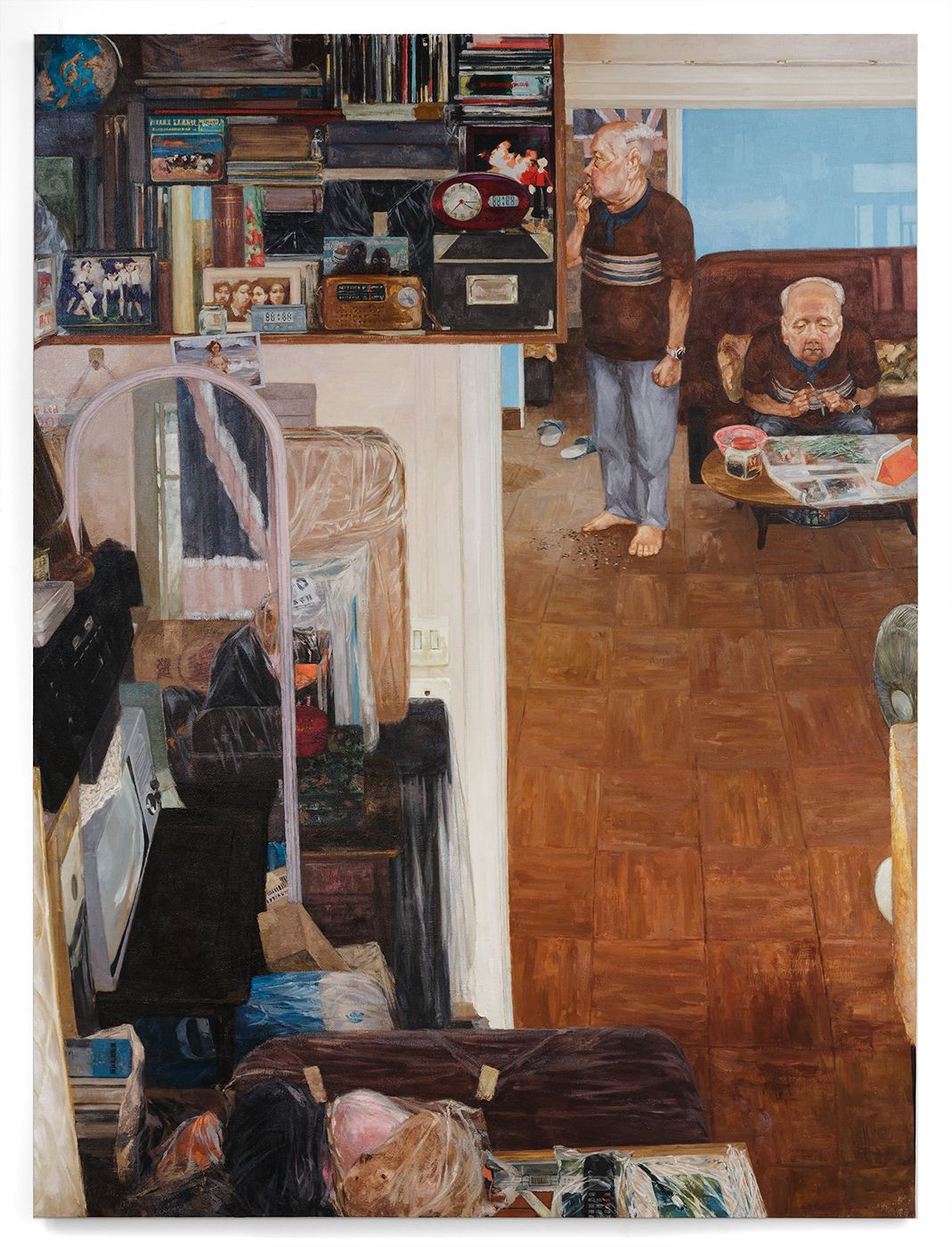

楊東龍

《青蓮台》

楊東龍

《今天應該......高興》

施遠

《歷程 I:旅途》

施遠

《歷程 II:出遊》

施遠

《城市印記 IV:日 · 夜》

展覽現場:「 兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

展覽現場:「 兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

展覽現場:「兩・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

展覽現場:「 兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

展覽現場:「 兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

展覽現場:「 兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

展覽現場:「 兩 ・個・展 II – 橫睇掂睇」,刺點畫廊,香港,2023

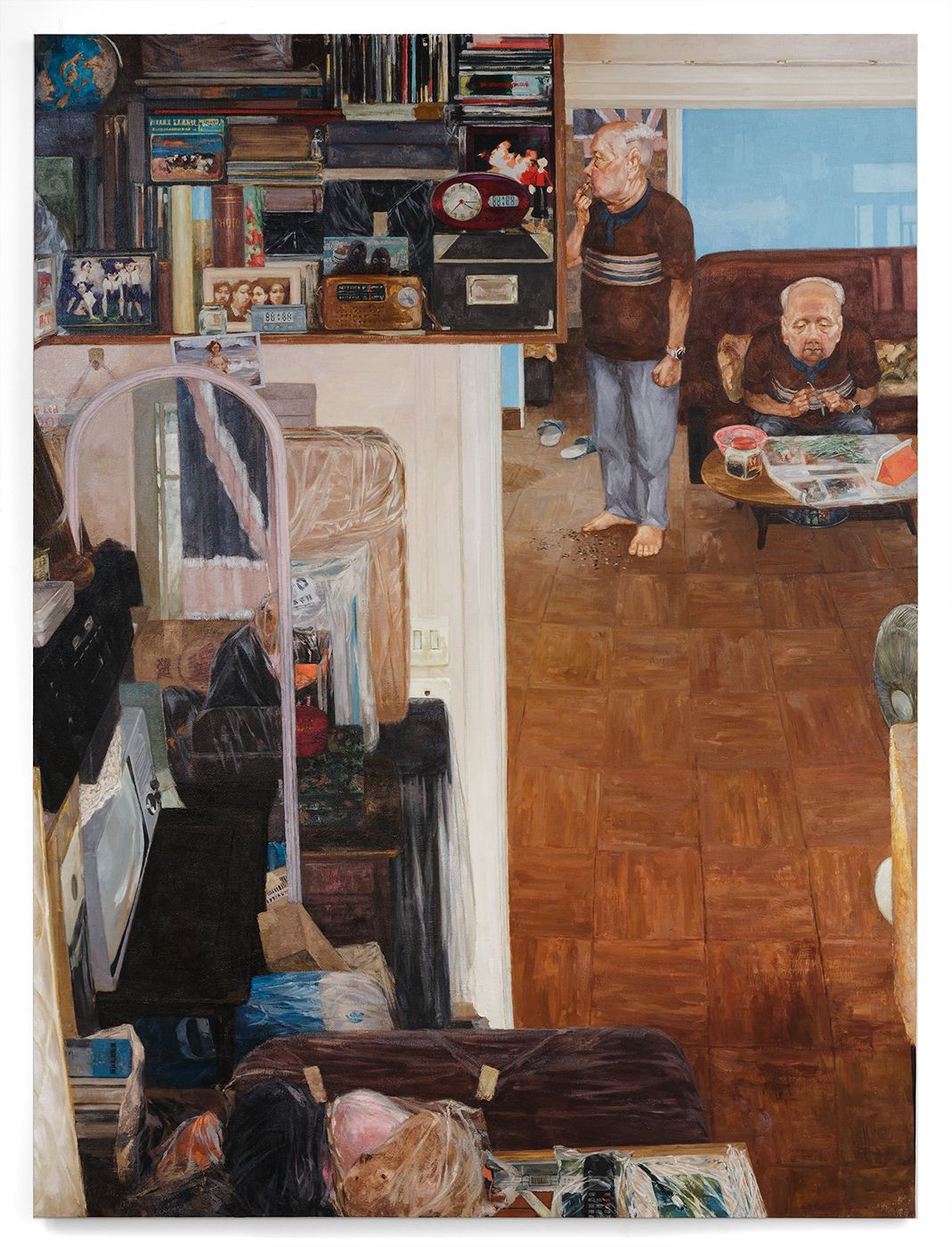

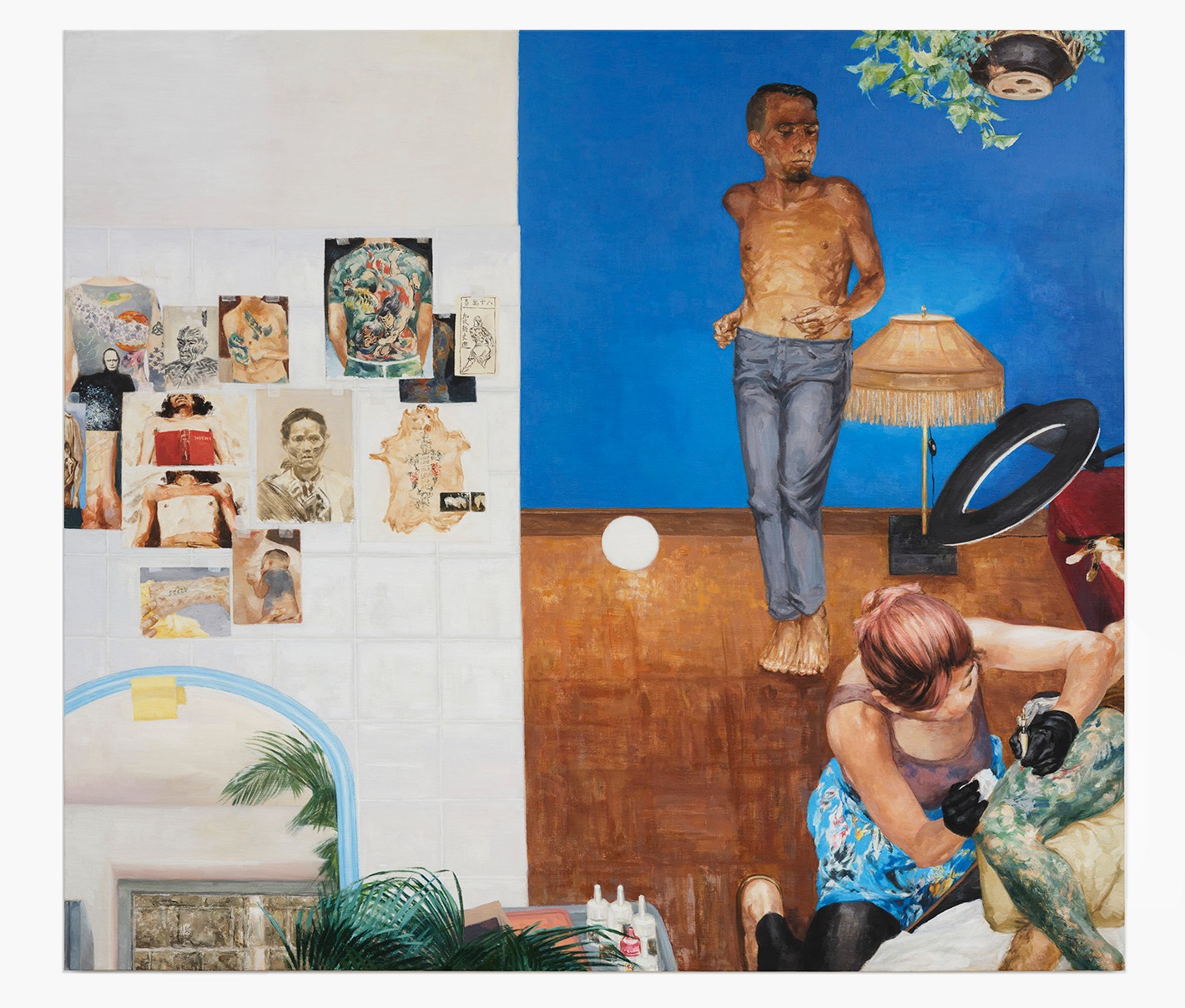

楊東龍

《紋身社》

楊東龍

《紋身社》(左)

楊東龍

《紋身社》(右)

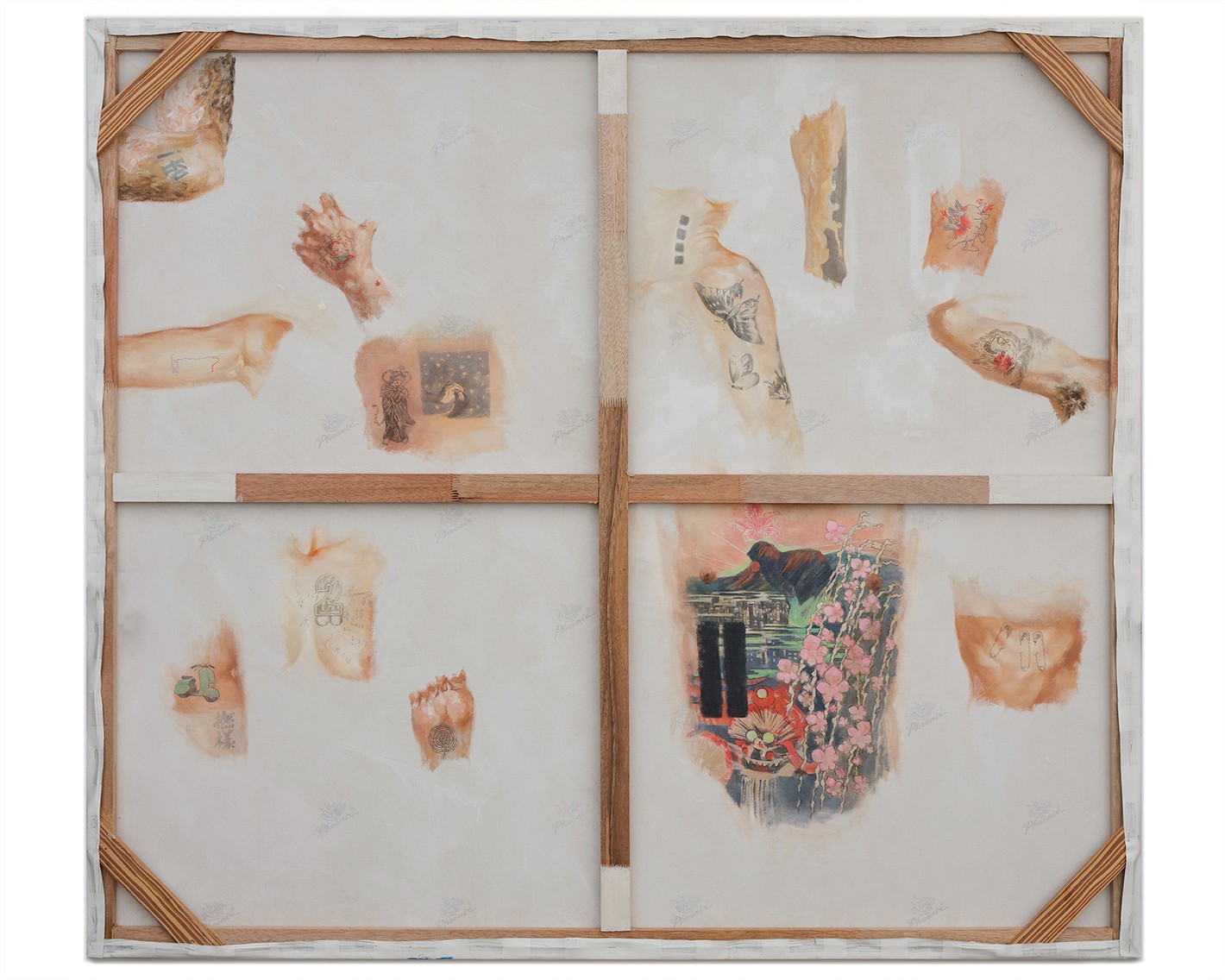

楊東龍

《紋身社》(背面)

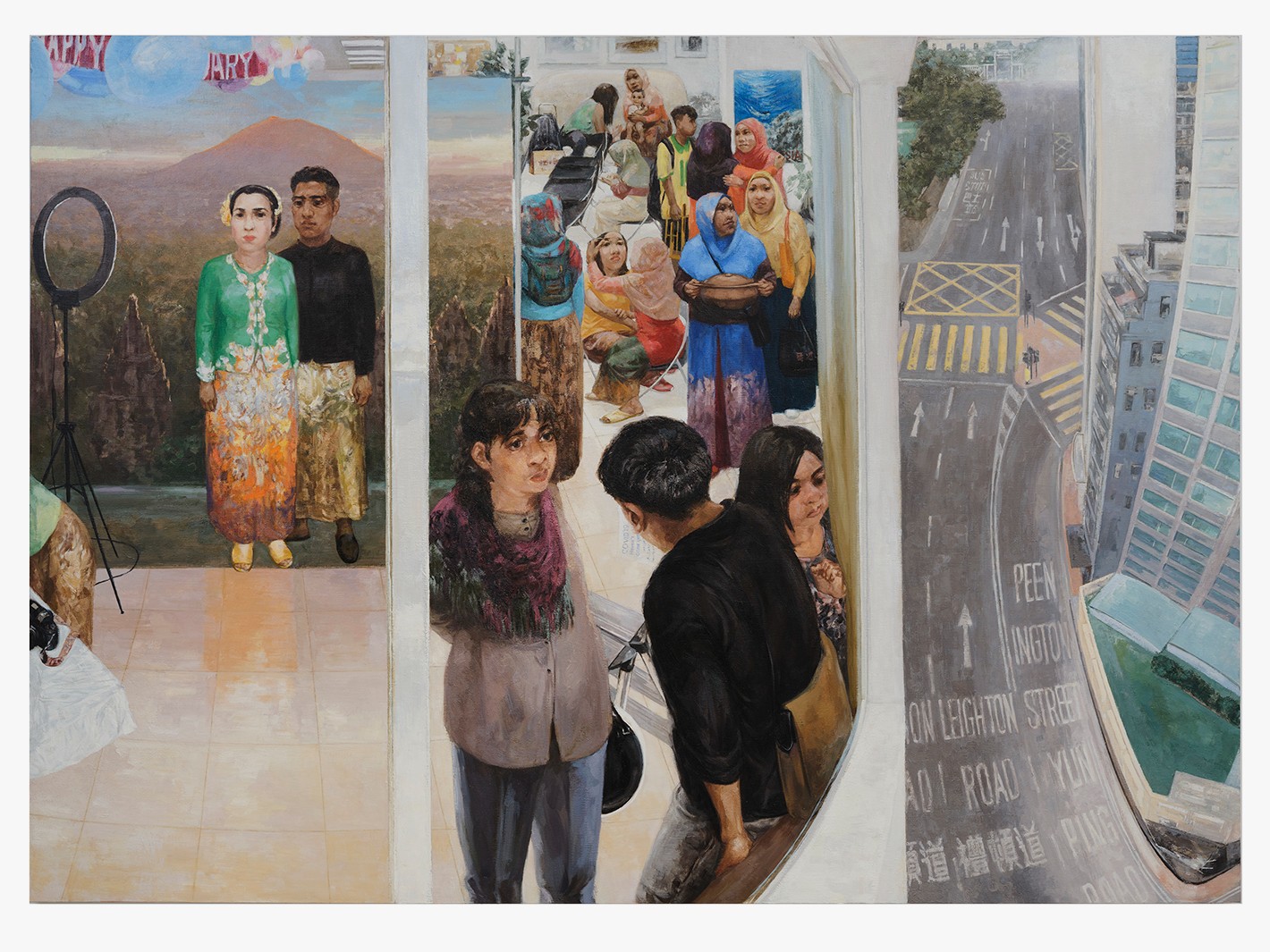

楊東龍

《印尼中心》

楊東龍

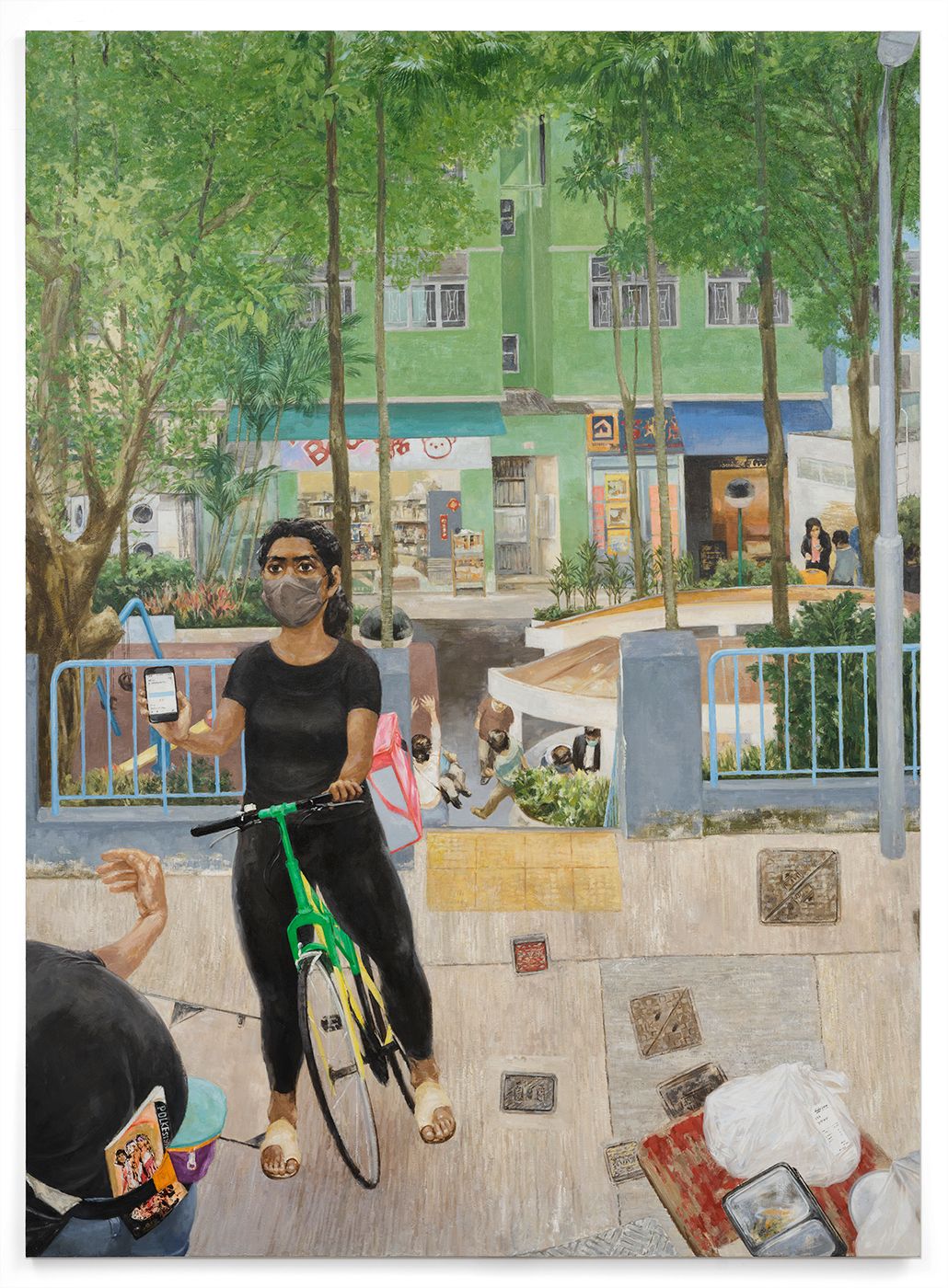

《青蓮台》

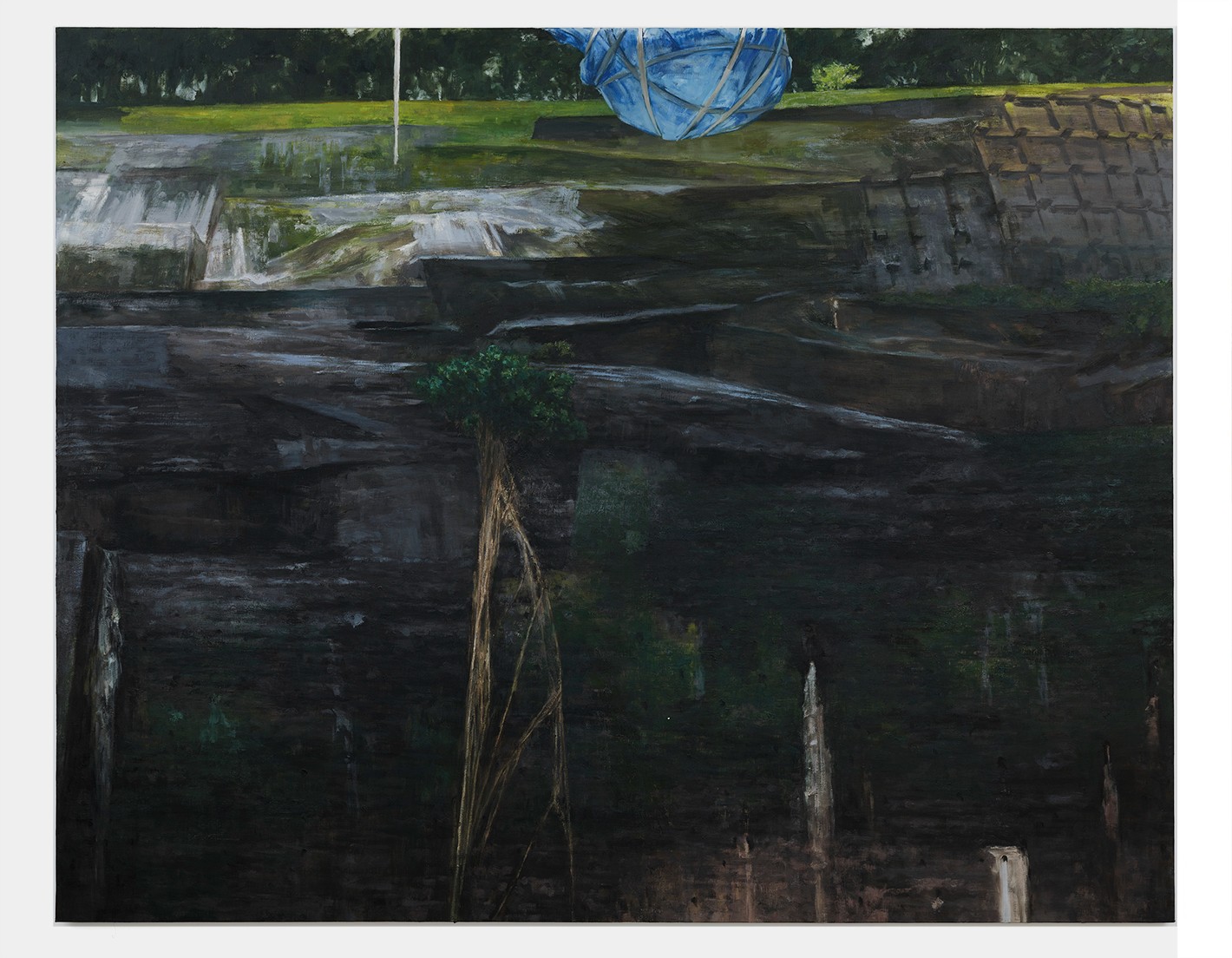

楊東龍

《屈地街火井》

楊東龍

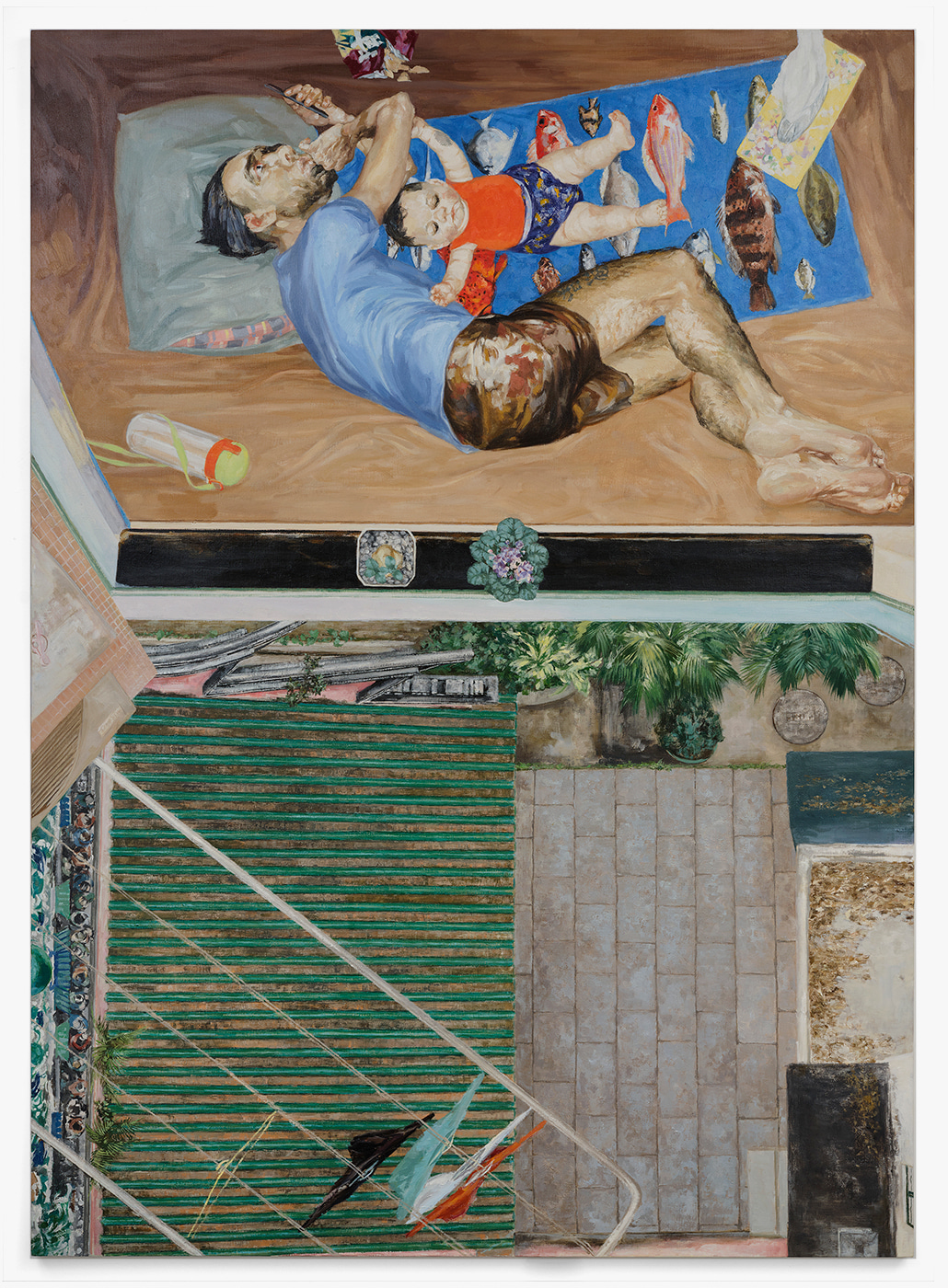

《今天應該......高興》

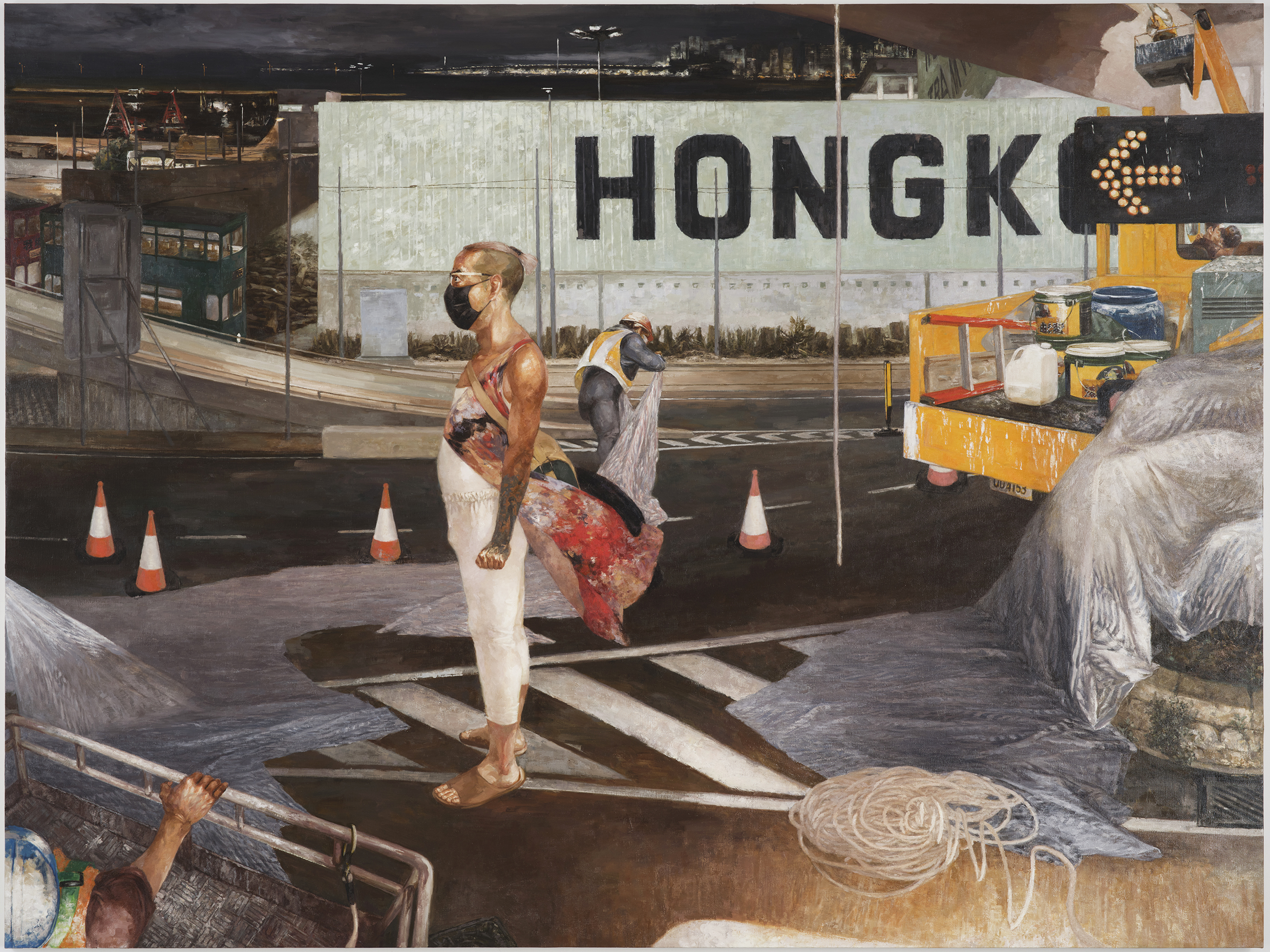

楊東龍

《夜間工作》

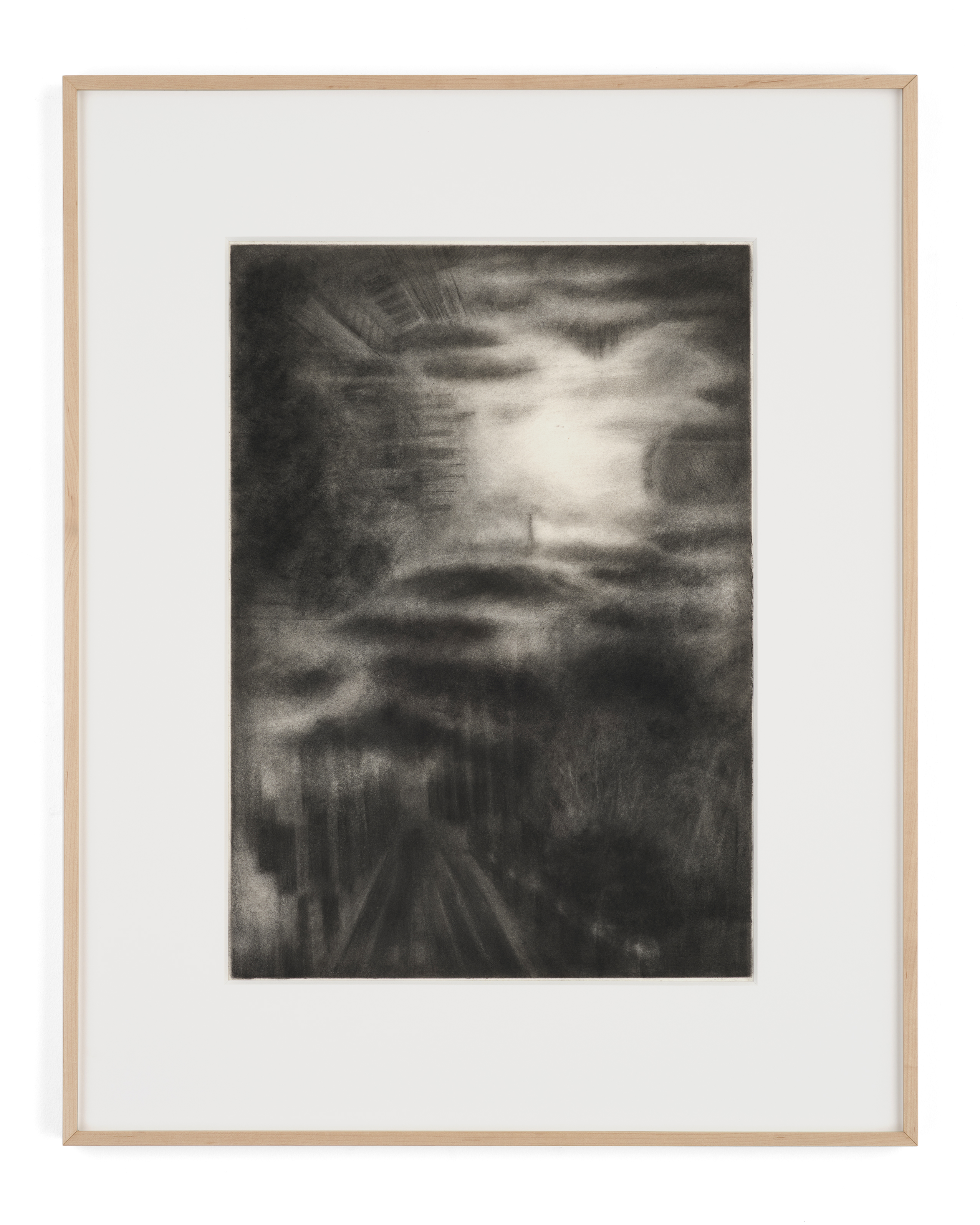

施遠

《歷程 I:旅途》

施遠

《歷程 I:旅途》(左)

施遠

《歷程 I:旅途》(中)

施遠

《歷程 I:旅途》(右)

施遠

《歷程 II:出遊》

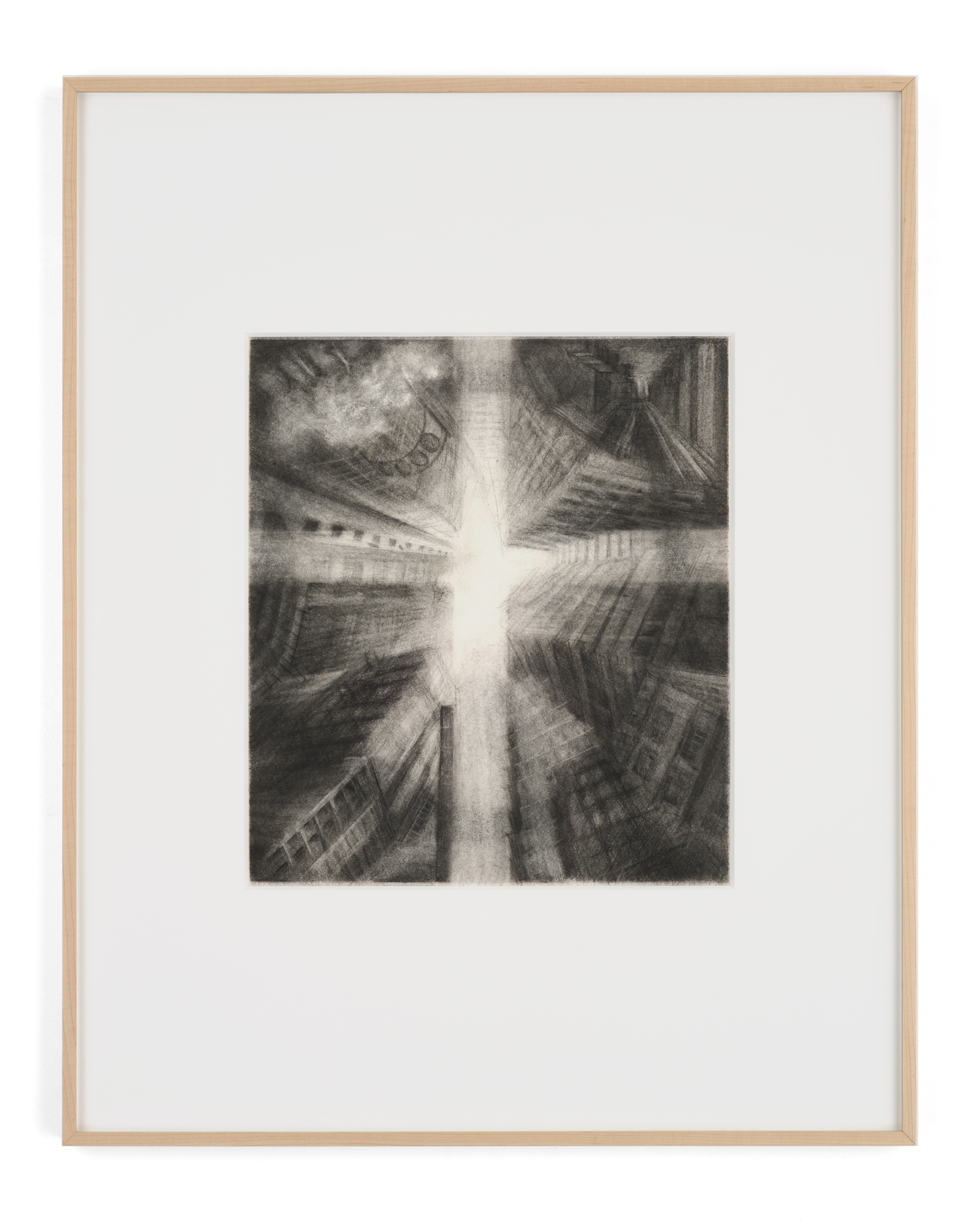

施遠

《城市印記 II:橫睇》

施遠

《城市印記 I:C 島》

施遠

《城市印記 IV:日 · 夜》

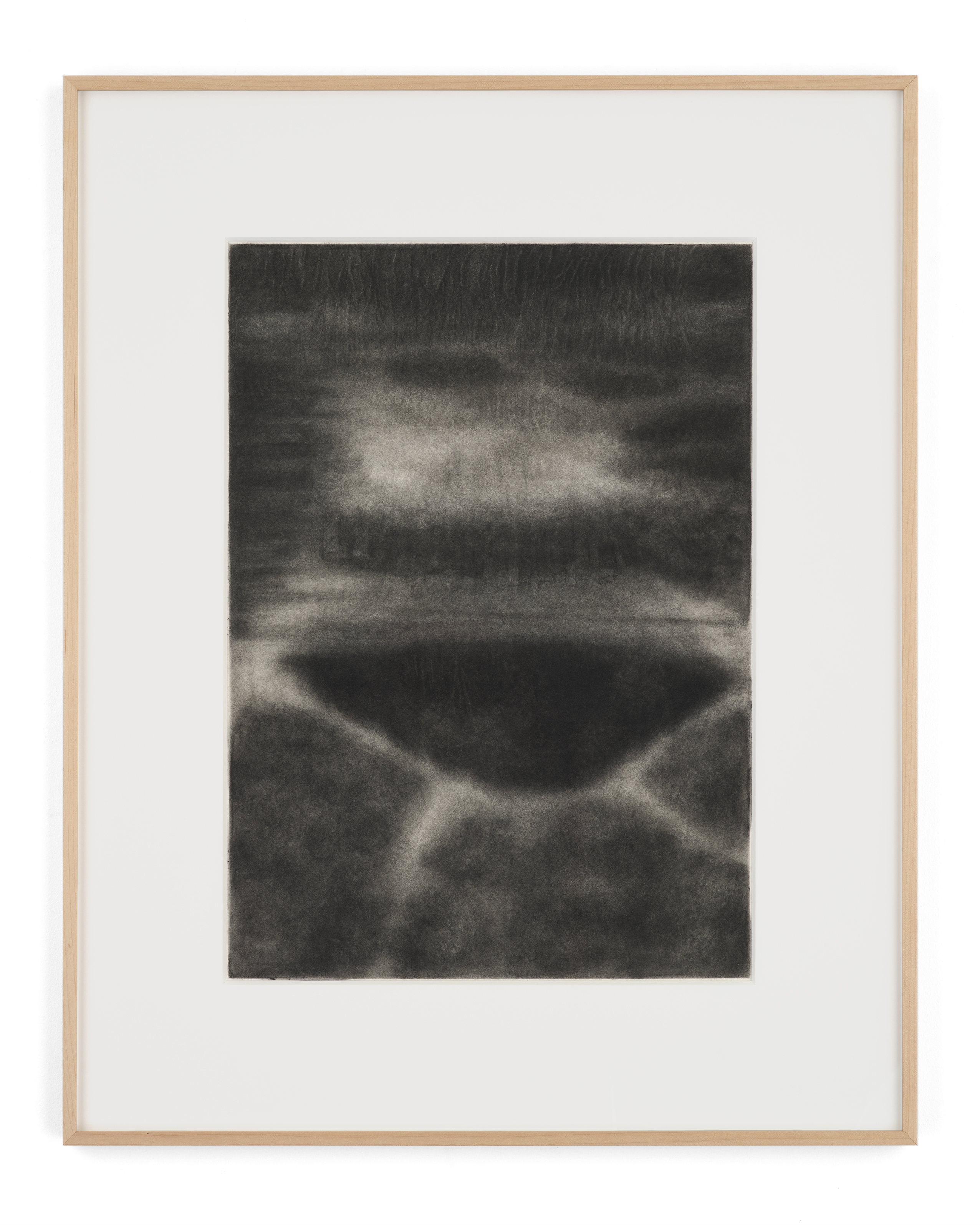

施遠

《城市印記 III:靜默》

施遠

《遊走》

施遠

《六樓窗外》

施遠

《土瓜灣的天空》

施遠

《生活 · 如常》

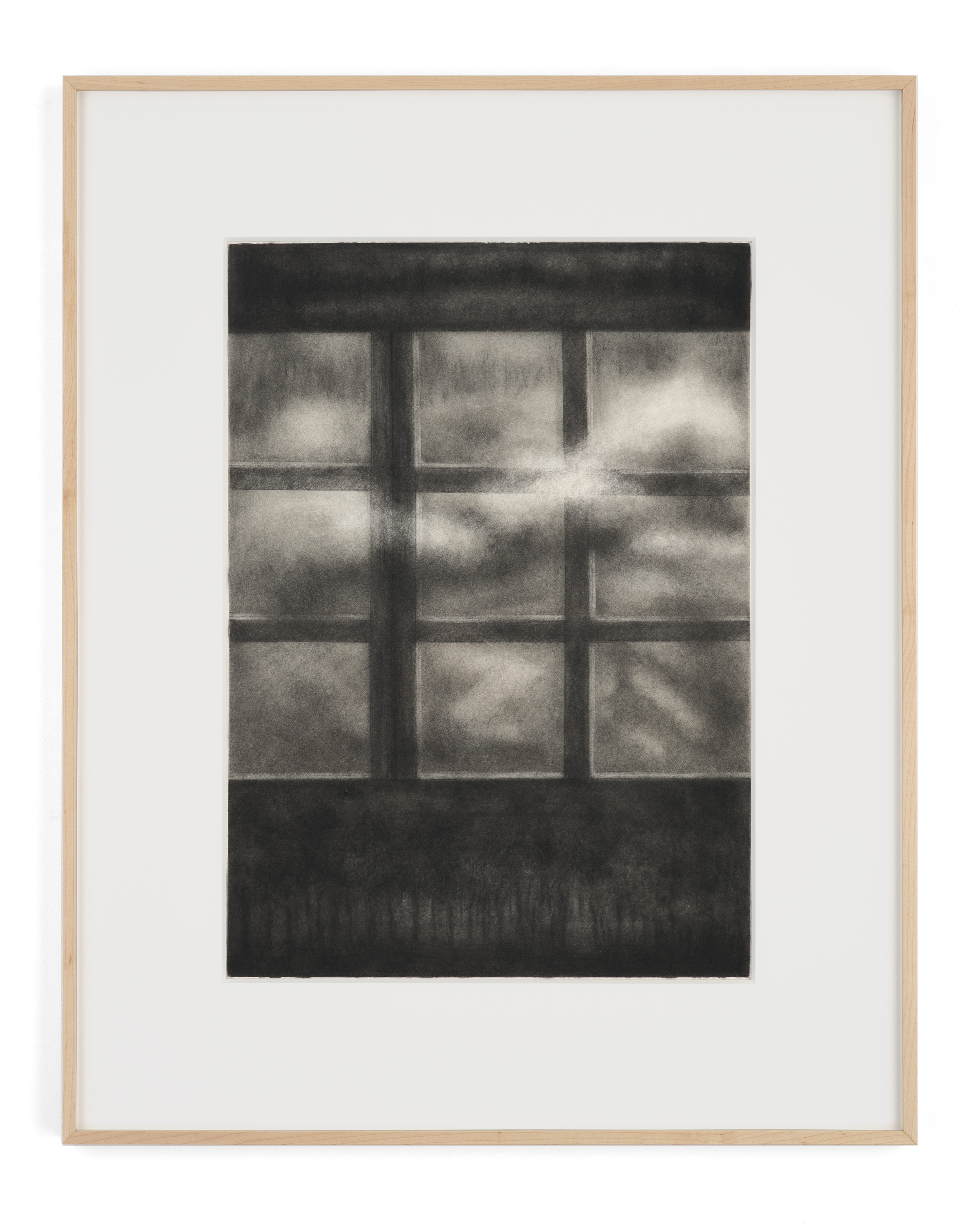

施遠

《玻璃》